シルクスクリーンとは?やり方や必要なもの、印刷手順や体験できる場所を紹介

シルクスクリーンとは孔版印刷の一種で、メッシュ(網の目)状のスクリーン(版)にインクを通過させる孔(あな)をあけて印刷する技法です。

現在はテトロンやポリエステルでつくられていますが、昔はこのスクリーンに絹(シルク)を使っていたという歴史上の理由から、シルクスクリーン、シルクスクリーン印刷、シルクスクリーンプリント、シルクプリントなどと呼ばれています。

シルクスクリーンってどうやるの?必要なものや手順を紹介

<必要な道具と材料>

・スクリーン版

・インク

・スキージ

・ヘラ

・スプレーのり

・プリント用のパネル(中敷き)

・ティッシュ

・水を入れたコップ

・Tシャツなど刷る素材

・ドライヤー

(・アイロン)

「スクリーン版」はTシャツくんを使って自分で作るパターンと、製版サービス「ロゴスル」を使って製版済みのスクリーン版をご自宅へお届けするパターンが選べます!

「Tシャツくん」がおすすめの方

・版づくりから楽しみたいこだわり派さん

・自分の手でつくることをストーリーとして大事にしたい方

「シルクスクリーン製版サービスロゴスル」がおすすめの方

・シルクスクリーンを試してみたい初心者さん

・プリント作業に集中したい方

それぞれの詳細は下記ページもしくは記事の後半でご紹介しています!

Tシャツくん

https://www.webshop.hando-horizon.com/SHOP/101390016.html

シルクスクリーン製版サービス「ロゴスル」

https://www.webshop.hando-horizon.com/SHOP/361540/list.html

<印刷できるものとインクの種類>

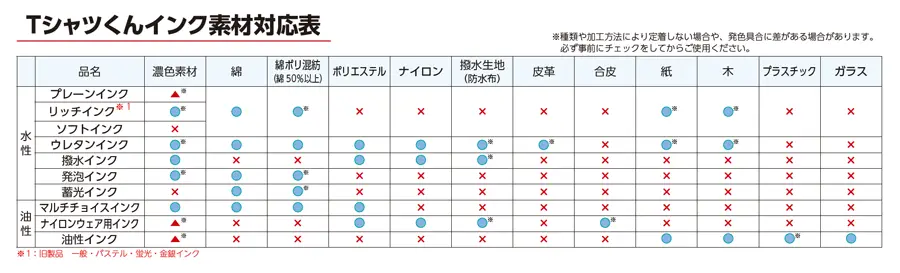

Tシャツくんシルクスクリーンインクは水性から油性まで種類豊富!綿素材はもちろん、ポリエステルやナイロン、撥水生地にプリントできるインクのほか、ガラスやプラスチックに印刷できるインクも。

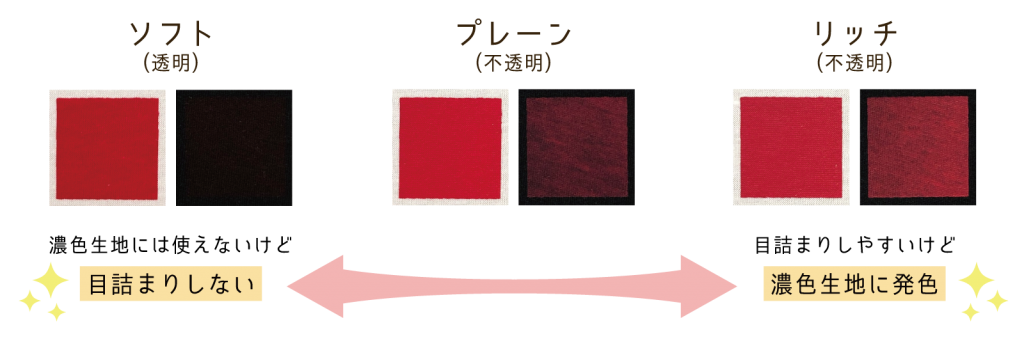

Tシャツくんでスタンダードなインクは「プレーン」「リッチ」「ソフト」の3種類。

誰でも扱いやすく目詰まりしにくいプレーン、目詰まりしやすいけど濃色生地にもよく発色するリッチ、濃色生地には発色しないけど目詰まりしにくくサラッとした仕上がりになるソフト。

用途やお好みでぜひ使い分けてみてくださいね。

NEW!エコな詰め替えタイプも出ました!

Tシャツくんシルクスクリーンインク「プレーン」にエコな詰め替えタイプも新登場!

お手持ちの容器を繰り返し使うことができ、ゴミもコンパクトなのが嬉しいポイント。

Tシャツくんシルクスクリーンインク プレーン500g

オトクな詰め替えタイプはこちら

Tシャツくん シルクスクリーンインク全種ご紹介!水性・油性の違いも。

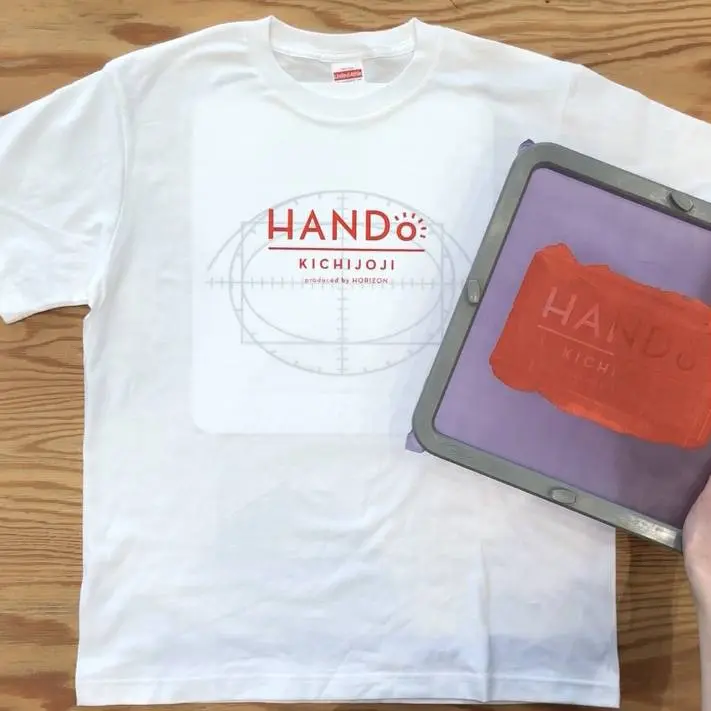

<シルクスクリーンのやり方・印刷手順>

①中敷きを入れる。

②刷りたい位置に版を置く。

③絵柄の上部にインクを乗せる。

④スキージで刷る。

⑤版を持ち上げて…

⑥乾いたら完成!

シルクスクリーンの特徴・メリット

①自宅でも手軽に始められる

シルクスクリーンは何か大きな業務用の機械だったり、作業場のような場所がないとできない…なんてことはありません!道具さえ揃えてしまえば皆さんのご自宅でも簡単に始めることができますよ♪

②自分でオリジナルのTシャツや年賀状が作れる

Tシャツくんのスクリーンでは、1枚でおよそ100階程度の印刷ができます。文化祭や体育祭でクラス全員分のオリジナルTシャツや、その年の年賀状大量印刷!なんてものもお手の物。

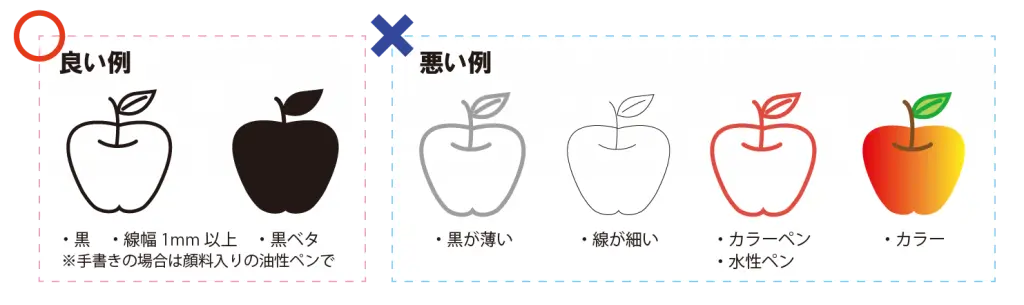

③図版が反転しない

デザインは反転させなきゃならないの?何か難しいことをしなきゃいけないの?なーんてことはありません!描きたいものをそのまま、唯一の注意点は「真っ黒」で作っていただくことだけ!

④多色刷りもできる

シルクスクリーンは基本的に1色刷りでしょ?というイメージがあるかもしれませんが、ちょっとした工夫で2色、3色といった多色刷りもできちゃいます。どんな色の組み合わせにしようかな~と考えるだけでワクワクしますよね。

シルクスクリーンの特徴・デメリット

①デザインに工夫が必要

あまりにも細い線や細かい柄は、インクの目詰まりの大敵!成功しやすいデザイン作成の目安は「線幅1mm以上」です。

②フルカラー印刷が難しい

「4色分解」という方法を使えば写真なども表現することが可能ですが、フルカラー印刷はかなり難易度高め。CMYK(シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック)の色の重なりでフルカラー表現をする方法です。

③多少慣れが必要

スキージで刷るときの力の入れ具合で掠れてしまったり、滲んでしまったり…、また刷る素材によって力の調整が必要だったり…など、慣れるまでは難しく感じることも多いかもしれません。

そこで、HANDoで一度プリント体験をしてみるのはどうでしょう?プロが製版から印刷まで丁寧にお教えします!この生地にはプリントできる?印刷のコツは?など様々な疑問も解決!上達への近道になるかも?

HANDo KICHIJOJIでは、工房を体験・制作の場としてご利用いただくこともできます。

シルクスクリーンが初めての方はもちろん、個展用の作品作りや販売製品の制作など、幅広い方にご利用いただけます。

詳細とご予約はこちら

https://www.hando-horizon.com/manabiba/yoyaku/

ご自宅で簡単に始められるシルクスクリーンのおすすめセット

ひとつずつ道具を揃えるのは面倒!という方にこそおすすめしたいのがTシャツくん。このセットがあれば製版から印刷まで、すべての作業が可能。自分で用意するのはイラストなどのデザインと刷りたいものだけ!Tシャツはもちろんトートバッグや靴下、ハガキや紙袋などにもプリントできるので、小ロット制作におすすめです。

Tシャツくんシリーズは全部で3種類。

22cm角のプリントができるスタンダードなTシャツくんミドルのほか、12cm角のワンポイントプリントができるTシャツくんジュニアや22×36cm角のプリントまで対応したTシャツくんワイドも。

それぞれ”大は小を兼ねる”ので、下のサイズのフレームもお使いいただけます!(ワイドならミドルサイズとジュニアサイズも作成可能)

自分で全部やるのはうまくできるか不安…という方には、シルクスクリーン製版サービス「ロゴスル」もおすすめ。

難しそう…と感じる製版作業は全てお任せできるので、印刷したいデザインを送るだけで完成した版と必要な道具がご自宅に届きます。

Tシャツくん

https://www.webshop.hando-horizon.com/SHOP/101390016.html

シルクスクリーン製版サービス「ロゴスル」

https://www.webshop.hando-horizon.com/SHOP/361540/list.html

気軽にシルクスクリーン印刷を体験してみよう

シルクスクリーンプリントについてご紹介しました。手軽に楽しくオリジナルのTシャツや年賀状が作れるシルクスクリーンプリント。まずは少し体験してみたいという方はぜひ東京・吉祥寺のHANDo KICHIJOJIへ遊びに来てくださいね!プロが製版から印刷まで丁寧にお教えします。また、ご購入をご希望の方にTシャツくん無料レクチャーも実施中。この生地にはプリントできる?印刷のコツは?などのご質問もぜひお気軽にご連絡くださいませ。

お問い合わせはこちら

https://www.hando-horizon.com/contact/

おすすめ記事

labo-

シルクスクリーン多色刷りに挑戦!色は重ねる?抜く?データの作り方も。

シルクスクリーンにおいて、複数の色を使ってプリントすることを「多色刷り」と言います。 慣れてきたらぜひ挑戦したいですよね! ポイントになってくるのが、〈デザインデータの作り方〉と〈位置合わせ〉です。 今回はその2点を中心に、多色刷りのやり方をご紹介していきます。 ◎目次・多色刷りの方法2つ・デザインデータの作り方 └ 仕上がりは「ノセ」?「抜き」? └ データのつくり方・色の重なり方の違い └ インクの種類による違い └ 刷る順番による違い・多色刷りのプリント手順~位置合わせの方法~ └ プリントの手順 └ 位置合わせの方法・まとめ 多色刷りの方法2つ 多色刷りの方法は2つ。 ① 色ごとに版を分けてプリントする方法(「版分け」といいます) ② 色分けしたい箇所を隠しながら、1版でプリントする方法 ①色ごとに版を分けてプリントする方法(版分け) ②色分けしたい箇所を隠しながら1版でプリントする方法 分割しやすいデザインの場合は②でも多色刷りが可能ですが、複雑なデザインの場合は①のように版を分ける必要があります。 ここでひとつ裏技!版分けの場合でも、図案の大きさによっては1つの版に複数の図案を配置してもOK!スクリーンの節約にもなるのでオススメです。刷るときにスキージが隣接の図案に干渉してしまう場合は、マスキングテープで隠すなどして工夫してみてくださいね。 1つの版に複数の図案を配置してもOK! 次からは、①版分けをして多色刷りをする場合について、詳しく解説していきます! デザインデータの作り方 デザインデータの作り方は、仕上がりイメージによって異なります。 ・仕上がりは「ノセ」?「抜き」? 2色目(きいろ)を「ノセ」でプリント 2色目(きいろ)を「抜き」でプリント お花(ミモザ)のイラストを、ソフトの「みどり」と「きいろ」で2色刷りした例です。同じインクを使っていますが、葉っぱに重なっている部分の花の色の見え方が違いますよね。これは、2色目を「ノセ」にするか、「抜き」にするか、という印刷方法の違いによるもの。 「ノセ」とは インクの色を重ねて刷る方法。用するインクの種類、色、刷り順にもよりますが、インクを重ねて刷った部分は、下のインクの色に沈むことがあります。位置合わせがそれほどシビアではないのでラクに刷ることができます! 「抜き」とは インクが重なる部分を抜いた版でプリントする方法。インクの色が混ざることが無く、思った通りの発色になります!ただし、2版目を抜き部分にぴったり合わせる必要があるので位置合わせが少し大変です。 ・データのつくり方 先程の、ミモザ2色刷りの例で見てみましょう。 「ノセ」の場合 「ノセ」2色刷り 全てのパーツを真っ黒に塗りつぶした原稿を作り、葉(みどり)→花(きいろ) の順で刷りました!葉の上に花の色がうっすらと重なり、黄みどり色のようになりました。シルクならではの色の重なりによる変化が楽しめます。 「抜き」の場合 「抜き」で2色刷り 重なる部分を抜いたデザインで原稿を作ります。2色目も生地にダイレクトにプリントするので、思った通りの発色に◎ どちらの仕上がりにしたいかによって、適したデータを作成しましょう! 色の重なり方の違い 先述の「ノセ」の場合は特に、インクが重なったときの色の出方が気になりますよね?色の出方は、インクの種類や、刷る順番によって違いがあります。 ・インクの種類による違い Tシャツくん水性インクの、リッチ・プレーン・ソフトで試してみました! まずはソフトの重ね刷り。 「ソフト」インクで重ね刷り 1色目に刷ったインクの色の影響がくっきりと出ていて、インクが重なった部分は色が沈んでいます。 次に、プレーンインクで重ね刷り。 「プレーン」インクで重ね刷り 先程のソフトに比べると、影響は小さいように見えます。ただ、やはりうっすらと下の色が透けるような仕上がりになりました。 最後にリッチインクで重ね刷り。 「リッチ」インクで重ね刷り ソフト・プレーンに比べると、リッチは下の色の影響を受けづらいことがわかりました。1色目の輪郭は透けていますが、色の沈みはそこまで感じられません。 〈インク関連記事〉Tシャツくん シルクスクリーンインク全種ご紹介!水性・油性の違いも。 ・刷る順番による違い プレーンインクの「くろ(濃色)」「そらいろ(淡色)」の2色を使って、刷る順番を変えて刷ってみました。 1色目「くろ」、2色目「そらいろ」 1色目「そらいろ」、2色目「くろ」 同じインクを使っているにも関わらず、順番を変えるだけで全く異なった仕上がりになりました! このように、濃色と淡色を重ねる場合は 〈 濃色→淡色 〉の順に刷ると、2色目の色が大きく沈むことがあります。色の重なりを楽しみたいという場合は良いですが、極力重色による影響を抑えたい場合は、淡色から刷るなど順番を考慮してみましょう! 多色刷りのプリント手順~位置合わせの方法~ ・多色刷りのプリント手順 版ができたらさっそくプリント開始!・・・と言いたいところですが、多色刷りにおいては、 位置合わせ (=プリントする位置を決めること)という重要な工程があります。 ざっくりと多色刷りの流れを整理すると、 ① 1色目の位置合わせ② 1色目、プリント!③ 乾燥(+アイロン) 、 版のお掃除④ 2色目の位置合わせ⑤ 2色目、プリント!⑥ 乾燥+アイロン仕上げ、版のお掃除 ※3色以上ある場合、④以降を繰り返し という手順になります。むずかしいのは、④の2色目以降の位置合わせ!次の章では、HANDoオススメの方法をご紹介します。 ・位置合わせの方法 クリアファイルを使う方法 工夫次第で様々な方法がありますが、フレームホルダーなどを使ってプリント位置を固定できる場合は、クリアファイルを用いて位置を合わせるのが便利! https://youtube.com/shorts/f_LT2n4n41Y?feature=shared クリアファイルを使って多色刷り! データにトンボを入れる方法 版を固定できないよ!という方は、デザインデータにあらかじめトンボを入れる方法もあります。 https://youtube.com/shorts/gOuTO1ROCQA?feature=shared トンボを使って多色刷り! ただしこの方法は、プリントする素材に原寸で印刷したトンボを貼り付ける必要があるので、量産する場合は事前準備が少々手間になります。 多色刷りで大量生産したい場合は、Tシャツくん印刷機LL(商品はこちら)や、フレームホルダー(ヒンジ等)を 使って、プリント位置を固定して刷ることをオススメします! 多色刷りの位置合わせについては、以下の記事でも詳しくご紹介していますのでぜひ参考にしてみてくださいね。 https://www.hando-horizon.com/labo/10087/ https://www.hando-horizon.com/labo/10058/ まとめ シルクスクリーンに慣れてきたら挑戦したい「多色刷り」。 データ作成と位置合わせが最大のポイントです。 多色刷りはどうしても手間と時間がかかりますが、そのぶん完成したときの感動はひとしお! 色パターンを変えてみたり、あえて少しズラすことで味を出してみたり。手刷りならではの良さを楽しんでくださいね! HANDoでは、シルクスクリーンを通してものつくりやみなさまの新しい一歩のサポートをしています。 シルクスクリーンのワークショップを運営してみたい!イベントでシルクスクリーンをやってみたい! など、シルクスクリーンにご興味をお持ちでしたら、ぜひ一度HANDoへご相談ください。 シルクスクリーンのお役立ち情報「ものつくりLABO」やイベントレポートも随時更新しています。 >「ものつくりLABO」記事一覧 > イベントレポート一覧 > お問い合わせフォーム

-

新学期におすすめ!シルクスクリーンでクラスTシャツ(クラT)つくってみない?

クラスはどんなメンバーがいるかな・・・ドキドキの新学期 もうすぐ新年度。新しいクラスメイトとの出会いは楽しみだけど、仲良くなれるか少しドキドキしますよね。新クラスでみんなの仲を深めるために、おそろいのクラスTシャツを作ってみませんか?この記事では、新学期におすすめのクラスTシャツの作成方法についてご紹介します。 >>クラスTシャツを実際に作る様子はこちらから https://www.hando-horizon.com/report/3461/ クラスTシャツを作るメリット 新しいクラスに入ると、クラスメイトとの距離感をつかむのはなかなか難しいものです。そんなときのヒントは「一体感」。みんなで一つの目標に向かう機会があると、楽しい時間を過ごすことができて親睦も深まります。Tシャツなら、気軽に自分たちだけのオリジナルグッズとして作ることができるのでおすすめです! 新学期には新歓やクラスイベント・部活動など、楽しいイベントがたくさん。中にはクラスの結束を深めるためにクラス対抗の球技大会や校外学習、遠足などを行う学校もあるようです。そんなときにクラスTシャツを作っておけば、それらのイベントで皆が一体となって楽しめるだけでなく大切な思い出として残ること間違いなしですよ! クラスTシャツを作る方法2つ クラスTシャツを作る方法はいくつかあります。今回は、専門店に注文する方法と、自分たちで手作りする方法の2つをご紹介します。 Tシャツ 専門店に注文する方法 オリジナルTシャツを作りたいと思ったとき、まず思い浮かべるのはTシャツ専門店での注文ではないでしょうか。注文する場合も、オフラインとオンラインの2つの選択肢があります。 近所のお店で作成する(オフライン) 近所にオリジナルTシャツプリントを受け付けているお店があれば、気軽に注文できます。 地域での利用者が多いお店だと、よく知っているので安心感もあります。 ただし実店舗だと扱っているアイテムも絞られていることが多いので、場合によっては「なんか見たことある」「他の学校やクラスと被ってるかも」という問題があるかもしれません。 ネット注文で作成する(オンライン) 学生さんだと、こちらが身近な選択肢になるでしょうか。ネット注文も便利になり、スマホから手軽に高品質なTシャツを注文して作ることができます。 忙しいからサクッと作ってしまいたい!という時にはぴったり。 シルクスクリーンを利用して、自分たちで作る方法 【公式】Tシャツくんミドルの使い方 シルクスクリーンhttps://youtu.be/E4g2VieB8fo そもそも、シルクスクリーンとは? 専用のスクリーン(版)と専用インクを用いたプリント方法。 インクがしっかりと布に定着するので、お洗濯に強く色がキレイに保てます。手作りの風合いもあり、ちょっとこだわった感じの仕上がりが魅力的! シルクスクリーンの魅力は過去記事でもチェックできます▼ シルク印刷とは?シルクスクリーンとの違いは?特徴・メリット・デメリットを解説 https://www.hando-horizon.com/labo/4733 シルクスクリーン印刷でクラスTシャツを作るメリット4つ シルクスクリーンプリントでクラTを作る 共同作業で一体感がでる&思い出になる! シルクスクリーンは、わいわい共同作業するのにぴったり。新しいクラスの仲間と一緒に作業をする時は、うちとけるチャンスです。作業を通して、自然と一人ひとりの得意なことやキャラクターを知るきっかけが作れるのは嬉しいですね。 製作している時間も、クラスで最初の素敵な思い出になるでしょう。 ワンランク上の仕上がりに 先程の説明にもある通り、プリント後の仕上がりがしっかりとしているのがシルクスクリーンの特徴。インクが布へしっかり定着するのでお洗濯に強く、発色も良し!また、インクの種類も豊富で表現の幅が広がります。 お店で注文するより安くなるかも シルクスクリーンは、多くのTシャツ屋さんでプリント方法として選べます。しかしお店で注文すると格安プリントと比べて割高になったり、最小注文数が50枚以上など1クラスの人数以上だったりと、手が出しづらいケースも多いのではないでしょうか。 そんなシルクスクリーンプリントのTシャツは、自分たちで作ると専門店に注文するより安くなる可能性があります! 1クラス(30名)でかかる費用をシュミレーションしてみました (業務用サイトで無地Tシャツを30枚 注文※1+シルクスクリーン機材※2)÷クラス人数(30名の場合)=合計26,360円 ■1人あたり約900円♪ 【※内訳】 1 600円とします(格安だと500円台〜) 2 製版サービスでTシャツくんワイド/フレーム付き5,500円+必要な道具(スプレーのり80ml 715円/スキージ大 23cm 495円/インク プレーン チューブタイプ 1,430円/ヘラ大 220円)合計2,860円 シルクスクリーンで使う道具はHANDo Web Shopから購入できます◎ HANDo Web Shophttps://www.webshop.hando-horizon.com/ クラス人数30人、業務用サイトで無地Tシャツを30枚購入し、製版サービスを利用してプリント&必要な道具をHANDoWeb Shopで購入して手作りをした場合、1人あたりの価格は1,000円弱!お店で注文するよりも安く、学生さんにとってはありがたいですね。 色々なものにプリントできる! Tシャツをハンドメイドして費用が浮いた分は、Tシャツ素材のランクをアップしたり、他の小物を揃えたりすることもできます。 シルクスクリーンではTシャツだけでなく、タオルやトートバッグなどの小物へのプリントもOK。他のクラスよりちょっと目立てるかも♪ デザインの作成方法 こちらはCanvaにあるロゴのテンプレートで作ったデザイン。色は1色に変更しています! 一番気軽にできるのは、手書きのデザイン!黒のマジックペンで濃く描くのがおすすめ。 もう少しこだわりたい時は、無料素材サイトやCanvaなどの簡易デザインツールが便利です。ロゴなどのテンプレートを利用すると、簡単にデザインが作れますよ。 過去記事で詳しい作成方法をチェックできます▼ シルクスクリーンとは?やり方や必要なもの、印刷手順や体験できる場所を紹介 https://www.hando-horizon.com/labo/4506 著作権に注意 クラスTシャツは、あくまでも身内で利用することを前提としています。 デザインによっては作成したTシャツやグッズの販売はできませんので、注意が必要です。デザインには著作権があり、他人のデザインや既存ブランドのロゴなどを無断で使用することはできないので気をつけましょう。 著作権についてはHANDoのHPにも記載しているので目を通してくださいね。念の為に学校の先生などの大人にチェックしてもらいましょう。 HANDo HP/製版サービス説明のページ 「著作権・肖像権侵害についてのご注意(PDFファイル)」をご一読ください ※サイトリニューアルに伴い変更になっています。「オリジナルグッズに関する権利についての注意事項」の部分をご一読ください https://www.hando-horizon.com/manabiba/yoyaku/ クラスTシャツで、新しいメンバーと仲良くなろう 新学期、これから1年間過ごす新しいメンバーと仲を深めるために、クラスTシャツはとてもおすすめ。既に取り入れている学校も多いと思いますが、シルクスクリーンで一緒に作るところからチャレンジしてみると、更に絆が強くなりそうです!ぜひ試してみてくださいね。 >>実際にクラスTシャツを作る様子はこちら https://www.hando-horizon.com/report/3461

-

シルクスクリーンによる挿絵 草間彌生×不思議の国のアリス

以前の記事でシルクスクリーンのアーティストとして紹介した草間彌生さん。今回はその草間彌生がアートワークを手掛けた本、「不思議の国のアリス」の紹介です。思わずジャケ買いして飾っておきたくなる程ステキな本の挿画は、シルクスクリーンで作られたもの。今話題の展示会「特別展アリス― へんてこりん、へんてこりんな世界 ―」でも展示されている本です。 ▼ 以前の記事はこちら https://www.hando-horizon.com/labo/5391 シルクスクリーンのアート作品 有名作家の紹介も ● 草間彌生 とは 草間彌生の作品 (https://www.hando-horizon.com/labo/5391) 前衛芸術家・小説家。アートにあまり詳しくない人でもドット(水玉模様)のカボチャはどこかで目にしたことがあると思います。 1950年代に渡米しネット・ペインティング、突然パフォーマンスを始めるハプニングや体験型インスタレーション等を行い「前衛の女王」と呼ばれました。2016年には文化勲章を受章。1929年生まれの草間氏は、現在も現役の日本を代表するアーティストです。 ● 草間 彌生 作品の特徴 幼いころから幻聴や幻覚に悩まされ、その世界観を描いていました。ドットや網目をはじめ同じモチーフを反復しているのが特徴的です。 ● 世界中で愛されている児童文学、不思議の国のアリス 「子供のときに読んだことがあるけど、どんな話だったか思い出せない」という人も多いのではないでしょうか?少女・アリスは時計を持ったウサギの後を追いかけて、不思議な世界へ。個性豊かなキャラクターたちと出会いながら冒険するファンタジーです。 ● 「不思議の国のアリス」原作は? 引用:https://alice.exhibit.jp/works/ アリス展 マッド・ハッターのお茶会でのアリス、『不思議の国のアリス』初刊行版本より、ジョン・テニエル画、1866年、V&A内ナショナル・アート図書館所蔵 © Victoria and Albert Museum, London ● 作者 ルイス・キャロル 本名チャールズ・ラトウィッジ・ドジソン。イギリス・オックスフォード大学の数学教授。 「不思議の国のアリス」の物語が生まれたきっかけは、彼の知人の子供たちと遊んでいるときに即興で話したことでした。 1865年に『不思議の国のアリス』(原題: Alice’s Adventures in Wonderland)初版刊行。続編は1871年に『鏡の国のアリス』(原題:Through the Looking-Glass, and What Alice Found There)を発表しています。 ● 挿絵 ジョン・テニエル 当時イギリスで風刺画家として人気の絵師。「不思議の国のアリス」刊行にあたり作者のドジソンとレイアウトやイラストを綿密に計算し、現在でも愛されるアリスの世界観を作り上げています。当時の挿絵は木版画で作成されました。 ● 草間彌生 in ワンダーランド 『不思議の国のアリス With artwork by 草間彌生』(ルイス・キャロル 著、楠本君恵:訳/グラフィック社)引用:MoMA Design Store(https://www.momastore.jp/shop/g/g9784766124545/) 草間彌生が挿絵を担当した『不思議の国のアリス With artwork by 草間彌生』(初版2013年 ルイス・キャロル 著、楠本君恵:訳/グラフィック社)も、アリスの世界をテーマにした素晴らしい作品の一つ。もともとはイギリスの現代美術館『テート・モダン』での草間氏の個展に併せて企画・出版されたものだそうです。 ● アリスの世界観と草間 彌生の作品がぴったり マッドハッターを思わせる帽子(シルクスクリーン作品)/『不思議の国のアリス With artwork by 草間彌生』(ルイス・キャロル 著、楠本君恵:訳/グラフィック社) ワンダーランドの主役は草間彌生。アリス、ウサギ、チェシャ猫、芋虫やハッドハッター等のキャラクターそのものは描かれていません。それでもポップでカラフル、そしてサイケデリックな挿画は本文の幻想的なイメージとぴったり。 挿画はほとんどがシルクスクリーンで制作されたものだそう。色使いや反復するモチーフなど、草間彌生の作品をたっぷり堪能することができます。 声に出して読みたいタイポグラフィ/『不思議の国のアリス With artwork by 草間彌生』(初版2013年 ルイス・キャロル 著、楠本君恵:訳/グラフィック社) 本文は原作に沿った現代日本語訳です(原作冒頭の詩は省略)。遊び心のあるタイポグラフィもこの本の見どころ。内容に沿って文字が大きくなったり小さくなったりと変化するのが面白く、読み進めていくうちにどんどん不思議の国の世界へ引き込まれていきます。 本の装丁もステキです。このまま部屋に飾れます。(撮影:筆者) ● 大人も楽しめる絵本 大人になってから読む「不思議の国のアリス」は時代背景と風刺が理解できたり、キャラクターの噛み合わない会話を楽しんだりと、子供時代とはまた違ったおもしろさがあります。 豪華な挿絵もあるこちらの本は、草間彌生の絵が欲しいと思っている方にもおすすめ。プレゼントにしてもおしゃれですね。 ● 「不思議の国のアリス」の魅力とクリエイター 動くチェシャ猫のインスタレーション(撮影:筆者)特別展アリス― へんてこりん、へんてこりんな世界 ―/森アーツセンターギャラリー(https://alice.exhibit.jp/about/) アリスが冒険するのはだれも行ったことのない不思議の国。インパクトの強いキャラクターが織りなす非現実的な物語は、様々なクリエーターにインスピレーションを与えます。 イラストや映画、舞台、ファッション等「不思議の国のアリス」がテーマとなっている作品も多く作られてきました。この記事で紹介している草間彌生の本も展示されていますよ。 ● 「不思議の国のアリス」展示会も大人気 今話題の『特別展アリス― へんてこりん、へんてこりんな世界 ―』では「不思議の国のアリス」が生まれた時代背景や様々なジャンルのアリス約300点もの作品に触れることができます。没入型の展示&演出もあり、自分も不思議の国に迷い込んだようなワクワク感があります。 東京(2022年7月16日〜10月10日)―大阪(2022年12月10日〜2023年3月5日)と順に開催しているので、のぞいてみてはいかがでしょうか。 ケース内の右 草間彌生の本が展示されています(撮影 筆者)特別展アリス― へんてこりん、へんてこりんな世界 ―/森アーツセンターギャラリー ● 「不思議の国のアリス」で創作意欲が湧いてきたら、シルクスクリーンを体験してみよう! 数々のクリエーターと同じように「不思議の国のアリス」からインスピレーションを得たら、ぜひオリジナル作品をつくってみませんか? ▼ シルクスクリーンの作り方に関する過去記事はこちらもおすすめ。 https://www.hando-horizon.com/labo/4506 シルクスクリーンとは?やり方や必要なもの、印刷手順や体験できる場所を紹介 https://www.hando-horizon.com/labo/4600 東京・吉祥寺でシルクスクリーン体験~手ぶらでできる体験コース&ワークショップ~ 「草間彌生のように、私も本が作りたい」という方に朗報です! 手作りで本を作れるオープンアトリエ型ワークショップART BOOK TRIAL 2022を開催中。詳細は下記のリンクよりご確認ください。 >> https://www.hando-horizon.com/info/6330/ 【参考サイト】 特別展アリス― へんてこりん、へんてこりんな世界 ― https://alice.exhibit.jp/about/ 草間彌生 美術館 https://yayoikusamamuseum.jp/

-

【在庫リスク解消】Tシャツ・グッズ販売の副業を始めるなら「Tシャツくんサブスク」で初期費用と在庫を抑えよう

オリジナルグッズ販売の最大の壁「初期費用と在庫」 自分のデザインしたTシャツやグッズを販売し、収益を得るビジネス・副業が注目されていますが、事業開始には大きなリスクが伴いますよね。オリジナルグッズ販売でみなさんが直面するのは主に2つの問題だと思います。 高額な初期費用: 業者に小ロットで発注すると単価が高くなり、利益が出にくい。最大の悩み「在庫リスク」: 売れ残ったTシャツやグッズは不良在庫となってしまう。 特に副業として始めたい個人や小規模ビジネスにとって、この初期費用と在庫リスクは大きな足かせです。そこで、この問題を解決するのがシルクスクリーンキットのレンタル「Tシャツくんサブスク・レンタルサービス」です。初期投資を抑え、在庫リスクを最小限にしてグッズ販売を成功させるための相棒になってくれるはず。この記事では、Tシャツくんサブスク・レンタルサービスを利用することで、いかにビジネスを低リスクで始められるか、その具体的なメリットを解説します! ★シルクスクリーンとは? メリット1 初期投資を抑えビジネス開始のハードルを下げる 業者への小ロット発注は単価が高くなりがち…自分でTシャツやグッズの制作はできないか?と考えたとき、壁になるのは「本格的な機材の購入」。でも、色々なグッズ制作方法がある中、一つひとつ揃えるには初期費用が大きくかかってしまいますよね。そこでまずは、Tシャツくんサブスク・レンタルサービスを利用することで、この高額な初期費用をかなえり抑えることができます。 事業リスクを最小限に シルクスクリーンの機材を「買取り」ではなく「月額利用」にすることで、事業開始時のリスクを最小限に抑えられます。万が一、事業を撤退することになっても、Tシャツくんサブスク・レンタルサービスは解約がいつでも無料でできるため、すぐに身軽になることができます。 資金の有効活用 本来、機材購入に充てるはずだった資金を、Tシャツなどの素材の仕入れやプロモーション(SNS広告など)といった、直接的に売上を生み出す活動に回すことが可能に。 「まずはスモールスタートしたい」「資金はできるだけ商品に投資したい」と考える個人にとって、Tシャツくんサブスク・レンタルサービスは低リスクで始められるツールになっています。 ランニングコストも最小限 Tシャツくんサブスク・レンタルサービスを導入したら、その後必要になるのはスクリーン(5枚入4,400円)とインク(748円~)のみ!最初のサブスク専用スターターキットにも含まれていますが、足りなくなったらHANDo WEBSHOPで購入可能。営業日AM9時までのご注文で当日出荷になります。 メリット2 受注後の制作(オンデマンド)で在庫リスクを大幅カット グッズ販売で心配なのは、「売れると思って大量に作ったものの、売れ残ってしまう」という在庫リスクですよね。Tシャツくんサブスク・レンタルサービスを利用すれば、必要な時に必要なものをつくることができるため、在庫を抱えてしまうリスクを下げることができます。 完全受注生産(オンデマンド) 版さえ作っておけば、Tシャツ、パーカー、トートバッグなど様々なアイテムにシルクスクリーンプリントキット「Tシャツくん」。注文が入ってから、インクをのせてプリントすることで「注文数=制作数」となり、在庫を抱える必要がありません。 ニッチ・限定商品に強い 大量生産が難しいマニアックなデザインや、イベント限定・期間限定の商品を、必要な枚数だけプリントすることができます。 テストマーケティングがしやすい 複数のデザインを低コストで少量ずつ制作し、売れ行きなどの反応を試すテストマーケティングを気軽に行うことができます。 これにより、在庫を抱える心配がなく、最小限のリスクでオリジナルTシャツやグッズの制作・販売を始めることができます! メリット3 制作の不安を解消!対面・オンラインサポートも シルクスクリーンが初めてという方の中には「Tシャツくんを使いこなせるか不安」という方もいるでしょう。Tシャツくんサブスク・レンタルサービスを展開するHANDoでは、ビジネスを継続するためのサポートも行っています。 技術を学べる対面・オンラインレクチャー【無料】 Tシャツくんの使い方だけでなく、プリントのコツを学べる対面・オンラインレクチャーを行っています。Tシャツくん利用前後を問わず申し込めるので、まずは軽く相談したい…という方もぜひお申込みください。 メールやお電話でもお問い合わせOK 「こんな生地にプリントできる?」「この素材におすすめのインクは?」など、継続利用していく中で出てくる疑問もあるはず。そんな時は遠慮なくHANDoまでお問い合わせください!平日9時~17時(電話は10時~15時)の間に、順次スタッフが対応させていただきます。 まとめ 在庫ゼロでオリジナルグッズ販売を始めてみよう! Tシャツくんサブスク・レンタルサービスが、副業・個人事業主の方々が抱える「初期費用」「在庫リスク」「技術習得」という3大課題を解決できるのは、38年以上に渡ってシルクスクリーンキットTシャツくんを生産・販売してきたHANDoだからこそ。 ・初期費用を抑え、資金の不安なくビジネスをスタート・受注生産体制で、売れ残りによるリスクを最小限に・対面orオンラインサポートで、安心してプロのクオリティを提供 手軽にレンタルできる「Tシャツくんサブスク・レンタルサービス」で、オリジナルグッズ制作・販売ビジネスを収益化に繋げましょう! ▼在庫リスクを解消してグッズ販売を始める!Tシャツくんサブスク・レンタルサービスはこちらhttps://www.hando-horizon.com/next/tshirtkun-rental/▼まずは相談!対面・オンラインレクチャーはこちらhttps://www.hando-horizon.com/support/