Tシャツくん製版は「紙」が大事!その理由と、よくある失敗例をご紹介

Tシャツくんの製版には、Tシャツくん専用の原稿用紙の使用を推奨しています。

「黒く描けば紙は何でもいいんじゃないの??」と思われるかもしれませんが、

実は紙も同じくらい重要なのです!!

その理由を説明する前に、基本知識として製版の仕組みを解説します。

Tシャツくん 製版の仕組み

Tシャツくんのスクリーンは、無色のメッシュ状のシートに「感光乳剤」というものが塗られています。

紫色に見えているのは、実は乳剤の色!Tシャツくんでは、目で見て分かりやすくするために感光乳剤を紫色に着色しています。

この「感光乳剤」は特性として、紫外線に当たると固まり、当たらないと水に溶け出します。

つまり、製版には「感光乳剤」の性質と「紫外線」が利用されているのです。

スクリーンに黒い絵柄が印刷された原稿を貼り付けて露光すると、黒い絵柄部分は紫外線を遮り、それ以外の部分は乳剤が固まります。

よって、露光後に水でブラッシングをすると、絵柄部分だけが溶け出しインクを通す孔になるという仕組みです。

まとめ:

感光乳剤が塗られたスクリーンに黒い絵柄の原稿を重ねて紫外線を当ててからブラッシングをすると

黒い絵柄部分は水に溶け、それ以外は乳剤が固まる。

専用原稿用紙を推奨する理由

ずばり、紫外線を通す量(透過量)が最適な紙を採用しているから。

透過量は紙の厚さや紙の白さ等により決まります。

Tシャツくんの製版において、紫外線は当たりすぎても少なすぎてもNG。

紫外線をカットしすぎる紙で製版をすると、

光不足により感光乳剤が十分に固まらない → 水に溶けてしまう…

ということになりますし、

逆に紫外線を過量に通す紙で製版すると、

必要以上に感光乳剤が固まる →なかなかデザインが出てこない…

という失敗につながる可能性があります。

紫外線の透過量が最適な専用原稿用紙を使用することで、製版の失敗を防ぐことができます。

専用原稿用紙以外で製版すると…

百聞は一見に如かず!

ということで、専用原稿用紙以外を使うとどうなるのか実際に見てみましょう。

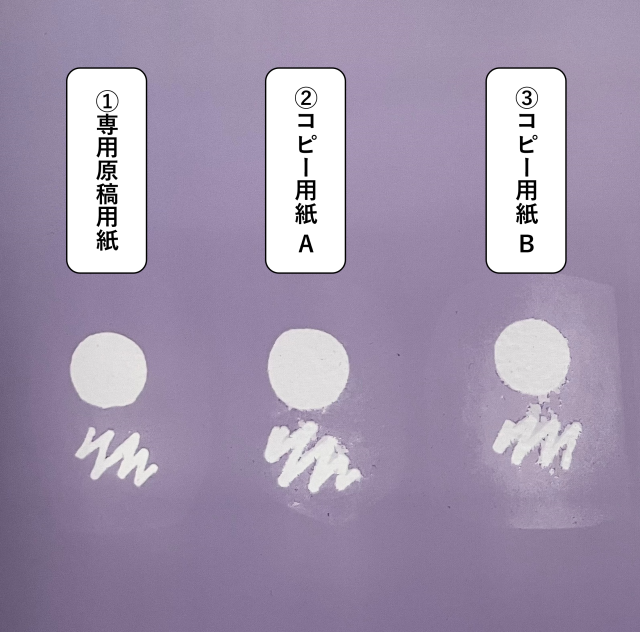

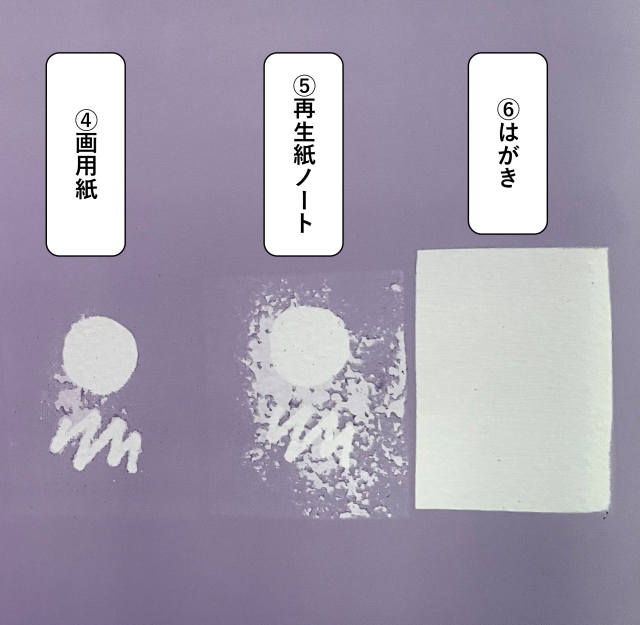

①専用原稿用紙

②普通コピー用紙A(白色度87%)

③普通コピー用紙B(白色度84%)

④画用紙

⑤再生紙ノート

⑥はがき

で実験してみました!

成功したのは、専用原稿用紙のみでした!

厚さや白さも様々な種類が販売されていると思うので一概には言えませんが

やはり専用原稿用紙以外はTシャツくん製版には向かない、ということがおわかりいただけると思います。

はがきに至っては全く光を通さなかったようで、紙の形ごと溶けてしまいました…!

Tシャツくん専用原稿用紙の種類とちがい

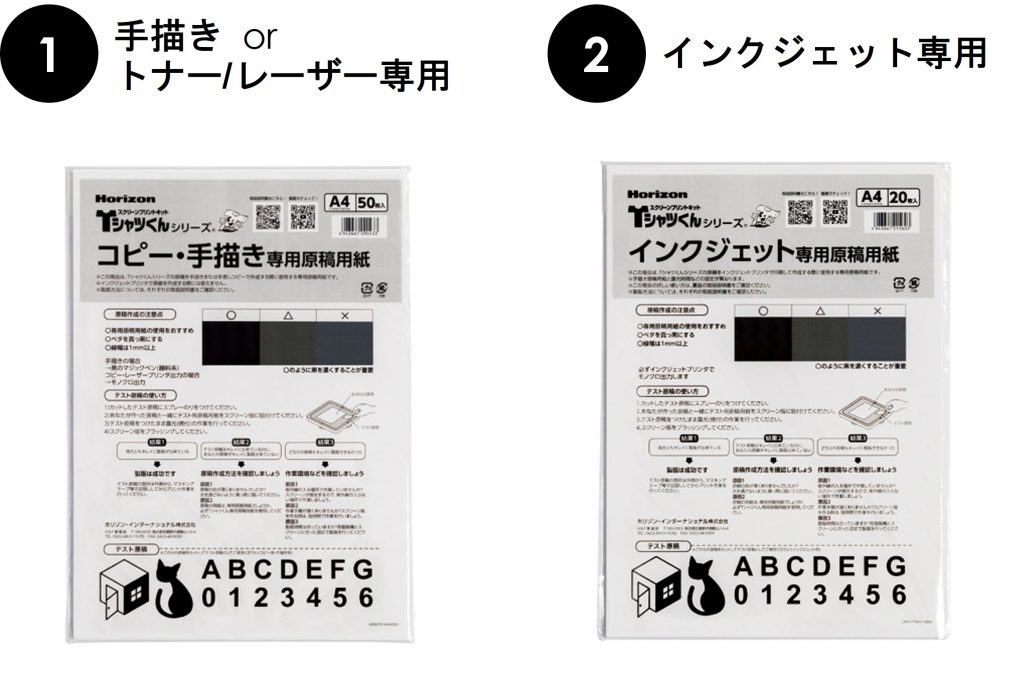

Tシャツくん専用原稿用紙は

①コピー・手描き専用原稿用紙(A4 / A3サイズ)

②インクジェット専用原稿用紙(A4 / A3サイズ)

の2種類があり、デザインの作成方法や原稿データを出力するプリンターの種類によって選びます。

・データで作成したデザインを、トナー/レーザープリンタ(コピー機、複合機など)で出力

・手描きで作成(専用原稿用紙に直接描く) ※この場合は必ず油性の黒マジックで!

→「①コピー・手描き専用原稿用紙」

・データで作成したデザインをインクジェットプリンターで出力

→「②インクジェット専用原稿用紙」

● 注意点

家庭用のインクジェットプリンターでは黒の色が薄く出ることが。

印刷品質「きれい」モードなどに設定して出力することをオススメします。

● 専用原稿用紙 お買い物ページはこちら!

まとめ

Tシャツくん製版には紙が重要であることをご理解いただけましたでしょうか?

ついつい手持ちの紙で製版したくなってしまうと思いますが、失敗してスクリーンを無駄にしてしまう方が勿体ないので、是非専用の原稿用紙を使ってくださいね。

▶ 関連動画(HANDo公式Youtube)もぜひご覧ください!

HANDoでは、シルクスクリーンを通してものつくりやみなさまの新しい一歩のサポートをしています。

シルクスクリーンのワークショップを運営してみたい!

イベントでシルクスクリーンをやってみたい!

など、シルクスクリーンにご興味をお持ちでしたら、ぜひ一度HANDoへご相談ください。

シルクスクリーンのお役立ち情報「ものつくりLABO」やイベントレポートも随時更新しています。

おすすめ記事

labo-

初めてのシルクスクリーン印刷③〜初心者向けに詳しく解説!シルクスクリーンキット・ロゴスルでの印刷方法〜

※「ロゴスル」「ペーパーロゴスル」はリニューアルに伴い販売終了となりました。 >>後継品はこちら 今回は初めてのシルクスクリーン印刷の第3回!いよいよ印刷編です〜! 印刷については過去の記事でも何度か紹介していますので、以前の記事も併せておよみいただけると、初めてでも、よりスムーズに印刷作業ができると思います。 さぁシルクスクリーン印刷を楽しみましょう〜! ●目次「初めてのシルクスクリーン印刷②〜初心者向けに詳しく解説!シルクスクリーンキット・ロゴスルの入稿方法〜」の続きステップ3 【ロゴスル 届く】 シルクスクリーンキット・ロゴスルの内容ステップ4 【いざ 印刷】プリント方法 プリント手順ステップ5 【想いがカタチにナル】注意点と問い合わせ先まとめ ステップ3 【ロゴスル 届く】 注文後、1週間程度でシルクスクリーンキット・ロゴスルが発送されます。届いたら中身を確認してみましょう。スモールフレームに製版済みスクリーンがすでにセットされているので、すぐに印刷作業を始めることもできます。 ステップ3【ロゴスル 届く】は、想いが形になるための重要なステップです。製版済みのスクリーンやインク、スプレーのりなどを手に取り、思い描いていたイメージをプリントする準備を整えましょう。 ロゴスル・シルクスクリーンキットの内容 ロゴスル・シルクスクリーンキットには、以下のようなアイテムが含まれています。届いたら全て揃っているか確認してください。 1 製版済みスクリーン付きフレーム 2 スプレーのり80ml 3 スキージ14cm 4 ヘラ小 5 特別インク50g(8色から選択可能) 6 プリント台紙(厚紙) ※ロゴスルペーパーをご注文の場合、布印刷で使用する、スプレーのりとプリント台紙は含まれていません。代わりに水彩絵の具のような透明感を出せるクリアインクが同梱されます。 これらのアイテムがすべて揃っていることを確認し、不足しているものがないか、破損しているものがないかを確認しましょう。また、インクの色が自分が選んだものかどうかも確認しましょう。 もし、届いたキットに不備がある場合は、使ってしまう前に購入先に連絡しましょう。しっかりと確認してから次のステップに進んでください。 ステップ4 【いざ 刷ル】プリント方法 プリント手順 準備 印刷する場所に新聞紙やマスキングテープを用意して、汚れないように養生します。また、印刷する素材やインク、スキージーなども用意します。 インクをのせる インクをヘラなどでのせて、印刷する部分に均等に塗ります。インクの量は少なすぎず、多すぎないように調整します。 スキージで刷る スキージを使って、インクを下に向かって刷ります。スキージーの角度や力加減を調整しながら、均一な印刷面を作ります。 試し刷りを行う 印刷する前に、紙などで試し刷りを行います。印刷面が均等かつ綺麗にできているか確認しましょう。 素材に印刷する ポロシャツやTシャツなどの素材に印刷します。素材によって印刷方法が異なるので、素材に合った印刷方法を選びます。 印刷後の処理 印刷が終わったら、版を洗います。裏面から拭き取り、表面もウエスで拭き取ります。水で洗い流すと版を痛める場合があるため、拭き取る方法が推奨されています。 以上が、ロゴスルを使った印刷の手順です。印刷する素材やインクの種類、スキージーの角度や動かし方などにも気を配りながら、綺麗で均一な印刷面を作り上げていきます。 シルクスクリーン印刷において、スキージの角度は重要な要素の一つです。スキージとは、インクを版に塗り伸ばす道具で、角度を変えることで印刷の仕上がりに大きな違いが生じます。通常、スキージの角度は65度が基本とされていますが、この角度を変えることで印刷の効率や仕上がりの質を調整することができます。 https://www.hando-horizon.com/labo/6770 ロゴスルの詳しい使い方は公式 Youtube でもご覧いただけます。 >> 【公式】シルクスクリーン プリントキット ロゴスルの使い方 ステップ5 【想いがカタチにナル】 さて、あなたの思いや伝えたいメッセージがいよいよカタチになる瞬間です! Tシャツやトートバック、ハンカチや靴下などのプレゼントや名刺、はがき、カードなど、自分の想いをカタチにして誰かに届けましょう〜!思いをカタチにしたものを実際に使ったり、贈ったりする瞬間は、贈る側も受け取る側も忘れられない体験になることでしょう。 また、自分自身が大切にしているモノやコトをデザインに込めて作れば、そのデザインを日々の生活の中で目にすることで、自分の気持ちを再確認したり奮起させたりすることができます。 デザインに込めた思いがカタチになる瞬間はワクワクするものです。ものつくりでは、デザインだけでなく、自分の想いを大切にして、素敵な作品を作りあげていきましょう。 注意点と問い合わせ先 デザインを作る際の注意をもう一度確認しましょう。 細かい図柄や細い線、小さい文字、濃淡は製版できない場合がある シルクスクリーン印刷は、版にインクを通してプリントするため、細かい図柄や細い線、小さい文字、濃淡などをうまく製版できない場合があります。また、製版できてもすぐに目詰まりをしてしまう可能性がありますので、ご注意ください。目安は線の太さや線の間隔の幅が最小で1mm以上です。 印刷面積が広い場合は、ムラやカスレがでやすい 印刷面積が広い場合は、ムラやカスレがでやすいため、注意が必要です。できるだけ小さな面積に印刷するようにしてください。 知的財産権に関する注意 著作権などの「知的財産権」を侵害するもの、または侵害すると思われるものは、製版サービスをお断りさせていただきます。デザインには十分ご注意ください。 データ入稿に関する注意 ご注文から2週間を過ぎてもデータ入稿が確認できない場合は、ご注文を一度キャンセルさせていただきます。データ入稿には十分ご注意ください。 ご質問等は、FAQや問い合わせフォームからお問い合わせください。 https://www.hando-horizon.com/contact/ まとめ 「シルクスクリーンキット・ロゴスル」は、限られたスペースでも手軽にシルクスクリーン印刷を楽しむことができるキットです。キットには、印刷に最低限必要な道具とインクが入っているため、初心者でも安心してシルクスクリーン印刷を始めることができます。 デザインの作成から印刷まで手掛けることで、自分だけのオリジナルグッズを作る楽しさが味わえるので、ぜひ挑戦してみてください。

-

シルクスクリーン 「撥水インク」でアウトドア用のテントに刷ってみた!

Tシャツくんのインクシリーズに「撥水インク」があるのをご存じですか?この撥水インク、なかなかの優れものなのです。今回は「撥水インク」のご紹介と、その魅力を伝えるべく、テントへのプリント実験レポをお届けします! ◎目次1.撥水インクの特徴と魅力2.撥水インクの使い方・仕上げの方法3.なぜ硬化剤が必要なの?4.撥水インクでテントにプリント!5.まとめ 1.撥水インクの特徴と魅力 撥水インクは、撥水加工が施されたナイロンやポリエステル生地へのプリントに適した耐久性の高いインクです。たとえば、ジャンパー、ナイロン製のスポーツウェアなど、従来の水性インクでは難しい素材へのプリントができます。※表面加工方法によってはしっかりと定着できないケースもありますので、事前のプリントテストをオススメします。 くろ・しろの2色展開 2022年9月30日に発売されたばかりのニューフェイスで、現時点で色展開はまだ2色。ご好評が多ければ、今後色数増やしていけるかもしれません!そんな撥水インクの魅力を3つ、ご紹介します。 〈魅力①〉扱いやすい“水性”タイプ 撥水インクは“水性”インクなので、自宅でも簡単に作業&お手入れが可能。 従来、撥水加工生地へのシルクスクリーンプリントは油性のナイロンインクでしか定着できませんでした。しかしこのナイロンインク、溶剤のにおいが非常に強いこと、油性なので扱いが難しいことから、HANDoではほぼ「業務用」として販売していました。 そこに撥水インクが登場したことで、一般のお客さまでも格段に扱いやすく、ご自宅でも気軽にお楽しみいただけるようになりました。 特殊なインクだから硬いのか…!?と思う方もいるかもしれませんが、テクスチャーはプレーンインクとさほど変わらず、とても扱いやすいインクです。 硬すぎず柔らかすぎず、扱いやすい粘度◎ 〈魅力②〉専用の“硬化剤”も使いやすい! 撥水インクは、インク量に対して1%の硬化剤を混ぜてから使用します。 油性ナイロンインク専用の硬化剤は酸素に触れると固まるため、開封後はお早めに使い切っていただく必要がありました。 一方撥水インク用の硬化剤は、酸素に触れても固まらない性質。またインク量の1%と、ごく少量で効果があるので、ひとつ買えば使い切るまでしっかり長持ちします。 硬化剤 撥水インク用20ml入 〈魅力③〉安心の“ノンホルマリン” シルクスクリーンインクにはホルマリンが使用されることがありますが、Tシャツくんの水性インクは発売当初よりすべて「ノンホルマリン」。 そのため環境や肌にも優しく、ベビー服やペット服にも安心して使っていただけます。 2.撥水インクの使い方、仕上げの方法 STEP1.インクの準備 使用する分の撥水インクを別の容器に取り分けて、インク量に対して1%の硬化剤を入れよく混ぜます。 わざわざ別の容器に取り分けるのは少々手間ですが、理由があります。 硬化剤を入れたインクは、5~6時間で樹脂の架橋が進み生地への接着性が落ちてしまいます。そのため、“使う分だけ”ボトルから取り分けることをオススメしています。 たとえば、数日かけて大量にプリントする場合など作業に空き時間が発生する場合は、まずは“5~6時間の作業時間で使う分だけ”を取り分けてから、硬化剤を混ぜるようにしてください。 小さめの容器に使う分だけ取り分けてヘラでよく混ぜます。 STEP2.素材のセッティングとプリント プリントしたい素材を用意し、スプレーのりを吹きかけた中敷きをセットします。 特にナイロン系のウェアはプリント時に滑りやすいので、のりでしっかりと固定してくださいね。 フレーム(版)をプリントしたい位置に置いて、一定の力で刷っていきましょう。 中敷きにスプレーのりを軽く吹きかける スプレーのりを吹きかけた中敷きをセット。のりで固定することでプリント面がズレるのを防ぎます。 STEP3.乾燥仕上げ 30~60分の自然乾燥、または、ドライヤーで印刷表面を乾かした後に約120℃の低温のドライアイロンを3分間あてて、完了です!完全乾燥後は生地にしっかり定着します。アイロンの可否については素材によって異なります。かならず、お手持ちの素材の特性をご確認の上、仕上げの方法をご検討くださいね。 3.なぜ硬化剤が必要なの? ここまで散々、「硬化剤を混ぜて…」とお伝えしてきました。 なぜ他の水性インクはそのまま使えるのに、撥水インクは硬化剤を入れないといけないの?と思っている方もいると思います。 少し専門的な話になりますが、シルクスクリーンのインクには ・糊の役目を果たす「バインダー」 ・色をつくる「顔料」 の2つが主な原料として入っています。 バインダーの主成分は樹脂で、生地や紙などの媒体に、顔料を定着させる役割があります。 布素材にプリントをする場合、もともとインクに含まれる樹脂のはたらきだけでも十分に定着が可能な場合もありますが、撥水加工が施されたナイロンやポリエステル素材の場合は、樹脂の力をさらに強くする必要があります。 そこで力を発揮するのが、この「硬化剤」なのです。硬化剤が混ざることによって樹脂同士が手を組んでさらに強くなり(これを「架橋」と言います)、撥水加工素材にもしっかりと定着するというわけです。 4.撥水インクでテントにプリント! 最近は、キャンプ場やフェス会場など、その場でシルクスクリーン体験ができるイベントを見かけることが多くなりました。ありがたいことにHANDoにも、イベントでシルクをやりたいのですが…というご相談をいただくことが昨今増えてまいりました! その中でもよくお問い合わせいただくのが、キャンプ用品。表面加工が施された製品が多く、「インクは定着するのか?」と不安になりますよね。 そこで、撥水インクがアウトドア用テントにどのくらい定着するか、HANDoで実験をしてみました! 結論から言うと結果は◎でしたが、表面加工の種類によってはうまく定着できない場合もありますので、事前にプリントテストを行っていただくことをオススメいたします。 いざ実験! ◆使用したテント:ポリエステル100%の生地で、糸の外側に撥水加工が施されています。※「防水加工」ではありません!◆使用インク:撥水インク「しろ」vsリッチインク「しろ」◆使用スクリーン:120メッシュ◆検証:印刷翌日の耐久チェック(水濡れ&擦りテスト) 組み立て前の状態で地面に広げ、平らなスペースを確保! 撥水インクと、比較のためにリッチインクでもプリントしました。 刷った直後はどちらも問題なさそうですが、テントは野外で使用することを想定して、翌日に耐久性をチェックしてみました!その結果がこちら。 全体を水で濡らして、波線部分をコインで擦ってみました! リッチは少し溶け出してしまいました。 撥水は、擦っても変化なし!定着◎です。 どちらも、水に濡らしただけでは変化はありませんでした。 しかし濡れた状態でコインを使って擦ると、リッチインクが少し溶け出してしまったのに対し、撥水インクは全く変化なしという結果になりました! これなら多少の雨風や衝撃であれば、プリントが剥がれてしまう…といった心配はなさそうです。 実験の内容はショート動画でもご覧いただけますので、ぜひチェックしてみてくださいね! https://youtube.com/shorts/BMpHce65q38?feature=shared 5.まとめ 以前、ラッカー塗装が施されたまな板へのプリント実験(記事はこちら!)でもその実力を発揮した撥水インク。魅力は感じていただけましたでしょうか? スポーツイベントでウェアにロゴプリントをしてみたり、オリジナルのアウトドアグッズを作ってみたり、さまざまなシーンで活用できそうですね!ぜひ、お試しください。 ● 本記事でご紹介した商品 ・撥水インク(くろ・しろ) 商品を見る ・硬化剤 撥水インク用 商品を見る ● その他のお役立ち記事一覧はこちらから! ● HANDoへのお問い合わせはこちらから!

-

アクリルブロック×シルクスクリーンでオリジナルアクリルスタンドを作ってみる!

アイドルやアニメのファン達の間で人気のアクリルスタンド。推し活という言葉が流行り出してからは、さらに広く知られるようになったアクリルスタンド。最近では、家族やペットの写真をアクリルスタンドにするという人もいるそう。アクリルスタンドを作る場合、業者などのプロに頼むというのが一般的で、シルクスクリーンでできることはなさそう…と思っていましたが、個人でできたら面白いのでは?!ということで実験してみました! ①アクリルブロック×蓄光インク 100均でアクリルブロックを買ってきて、いざ実験。ちなみにアクリルブロックはスタンプ用(スタンプシートを貼り付けて使用する板)です。 表にドアを、裏におばけ達をプリントしてみました。おばけ達は「蓄光インク」を使ってみたので、電気を消すとおばけ達が浮かび上がる…というのができるのでは?という算段です。 では、いざ…!!! おお!!おばけがこちらを見ている…!!!扉からチラリとこちらを覗いているおばけやひょろりと飛んで行くおばけ達。これは結構良いアイデアかもしれません。 蓄光インクは太陽光や蛍光灯の光を蓄えて光るので、窓の近くに置いておけば、夜電気を消したときにぼやっと光ってくれそうです。 蓄光インクはこちらのインク。(全5色)ざらっとした蓄光剤が入っているのでよく混ぜて使ってください。80メッシュなど粗めのメッシュがおすすめ! 蓄光インクはこちら ②アクリルブロック×写真 同じアクリルブロックに、今度は写真をプリントしてみます。ひまわりの写真を4色分解して、フルカラー印刷をしてみましょう。 シルクスクリーンで写真をフルカラーで刷る方法はこちらをご覧ください。 https://www.hando-horizon.com/labo/12226/ この記事を参考に作った版がこちら! 刷った後の版なので分かりやすいですね。左上から順にM(マゼンタ)、C(シアン)、K(ブラック)、Y(イエロー)です。 斜めに引いてある線は私が横着してつけたトンボです。それぞれ印刷したA4の原稿用紙に定規を当て、大体同じでしょ!という場所にマジックペンで線を引いてから製版しました。(みなさんはちゃんとデータ上でトンボをつけてくださいね!) フルカラー印刷する順番としては、下のような順番が基本。①Y(イエロー)↓②M(マゼンタ)↓③C(シアン)↓④K(ブラック) でも今回は厚みのあるアクリルブロックに印刷をしていくのでちょっと一工夫!順番を逆にしてプリントしてみましょう。①K(ブラック)↓②C(シアン)↓③M(マゼンタ)↓④Y(イエロー)の順番でプリントすると… ……ミスったのでは?でも、これを裏返すと… きれいなひまわりがお目見え!! めちゃくちゃ良い感じになりました!これはインテリアとして飾っておくのも良さそう。そして何より自分で版を作って印刷をしたので愛着がわきまくります。 ちなみに、このひまわりの写真は反転しても問題ないデザインですが、反転するとおかしくなってしまうデザインは、デザイン作成の時点で反転させてから製版しましょう! 今回使用したインクはプレーンインク。「きいろ」「ぴんく」「そらいろ」「くろ」を使っています。これをパステル系の色に変えてみたりするとまた違った雰囲気になりますよ。 プレーンインクはこちら アクリルブロックへの印刷のポイント 1. アクリルブロックの厚みを活用しよう! 通常のアクリルスタンドと異なり、厚みがあって自立するのが特徴のアクリルブロック。①のおばけのように表と裏を有効活用したり、デザインを反転させて印刷し奥行きを出してみるのがおすすめ! 2. 透明感を活用しよう! 布や紙への印刷と違って透明なものに印刷をするので、その透明感を活用すると面白いかもしれません。たとえば、窓のフチだけを印刷して、空にかざす、森にかざす、海にかざす…などなど、場面によって変わるデザインも面白そう! 注意点 今回は蓄光インクやプレーンインクなどの水性インクを使用しています。爪でがりがりと引っ掻いたりすると取れてしまうので注意して扱ってくださいね。完全に定着するインクで刷りたい!という方は、プラスチックやガラス、金属などに使える「油性インク」がおすすめですよ。 油性インクはこちら まとめ 今回は厚みのあるアクリルブロックにシルクスクリーンで印刷をしてみました!大きなアクリル板などを使えば、個展の作品作りなどにも活用できそうです。ぜひみなさん、チャレンジしてみてくださいね!

-

おぎこラボ〜写真をシルクスクリーンで!編〜

前回に引き続きラボ第二弾は写真の製版をご紹介。シルクでプリントできるのはイラストやロゴだけだと思っているそこのあなた?実は自分で撮った写真をシルクスクリーンでプリントすることだってできちゃうんですよ〜! ①Photoshopで開く②イメージ → モード → グレースケール イメージ → モード → モノクロ2階調 300pixcelのままでOK 今回の線数は30※数字が小さくなればなるほど仕上がりは粗くなります。 大きくなると細かくなりますが製版が難しい! 角度や網点の形も色々。なんでもOKですが仕上がりが微妙に違ったり。(その比較はまた今度お見せします!) これをプリントして、ここから先はいつも通り製版! 原稿の余白を適当に切って、フレームにスクリーンを張ったら裏側に原稿をぺたり。これをひっくり返してTシャツくんへin! 今回は靴の写真を使ってみましたがもちろん風景や人の写真でもOK?♀️ハーフトーンといってグレーなどの濃度を色々なサイズのドットで表現する方法です。ただのモノクロ写真だとグレーの部分はうまく整版できないので要注意? 製版作業〜プリントまでは次回ご紹介。おたのしみに!