Tシャツくん シルクスクリーンインク全種ご紹介!水性・油性の違いも。

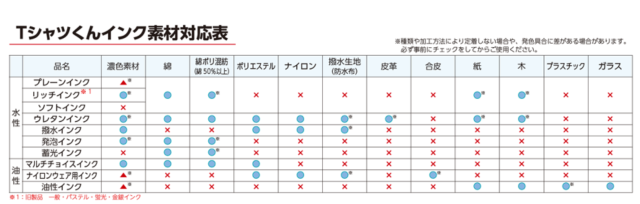

シルクスクリーンインクは大きく分けて水性インクと油性インクの2タイプがあります。

さらに水性インクは7種類、油性インクは3種類。実はTシャツくんインクはたくさんの種類があるのです!

そこで今回はTシャツくんインクを全種類、特長と合わせてご紹介していきます!

◎目次

① 水性インクと油性インクの違い

② Tシャツくん水性インク(全7種類)

【3種の基本インク】

・基本のインク「プレーン」「リッチ」「ソフト」

・ソフトインクのオプション「クリアインク」

【4種の特殊インク】

・「ウレタン」インク

・「撥水」インク

・「発泡」インク

・「蓄光」インク

③ Tシャツくん油性インク(全3種類)

・油性インク

・マルチインク

・ナイロンインク

④ まとめ

① 水性インクと油性インクの違い

水性インク:

誰でも扱いやすくお掃除も楽チンなので一般的に多く使われています。

印刷面もやわらかめで、自然乾燥だけで洗濯OKなインクも!

デメリットは「乾きやすい」こと。

手早く作業をしないと版が目詰まりしてしまう可能性があります。

(が、2022年9月にリニューアルしたTシャツくんインクは水性でも目詰まりしにくくなりました!後ほど詳しくご紹介します♪)

また、Tシャツくんの水性インクは〈ノンホルマリン〉という点も魅力のひとつ。

ホルムアルデヒドが入っていないためベビー用品やペット用品にも安心です。

油性インク:

布はもちろん、プラスチックや金属にプリントできるインクもあり、業務用としても使われています。

綺麗に発色させるのが難しい黒いTシャツへのプリントも、パキっと色が乗ります◎

デメリットは、「扱いが難しい」「熱処理が必須な場合が多い」「掃除が面倒」ということ。

専用溶剤でのお掃除が必要になるので、キツイ臭いが気になることも…。

それぞれどのような種類があるのか、ここからはTシャツくんシリーズを一挙ご紹介!

② Tシャツくんの水性インク(全7種類)

【3種の基本インク】

・基本のインク「プレーン」「リッチ」「ソフト」

スタンダードなインク3種。

はじめてシルクスクリーンをする方、Tシャツ、布など基本的な素材に刷ってみたい!

という方はまずはこの中から選んでみてくださいね。

この3つは、発色や目詰まり進行速度に違いがあります。

それぞれの特長を比較してみてみましょう!

プレーン(全24色)

リッチとソフトのいいとこ取り!まずはコレ!

乾燥速度を遅らせているので、目詰まりしにくく扱いやすいインクです。濃い色の素材よりは淡い色の素材におすすめ。

(ひとことメモ)

実は以前のTシャツくんインクはかなりこってり仕様で「目詰まりして使いにくい…」と言われたことも。 Tシャツくんインク使うのやめちゃった!という人にこそ使っていただきたいインクです!

リッチ(全32色)

濃色生地へのプリントが得意◎

一般的に水性インクは、黒や赤などの濃色生地へのプリントは色が沈みやすいのですが、「リッチ」は比較的色が乗りやすく好発色。(色により差はあります)

特に「しろ」や「きん」「ぎん」などのラメ入り、「みんと」「らべんだー」「さくら」「そーだ」「れもん」などのパステルカラーはよく発色します◎ ただし、インクがこってり仕様で乾燥しやすいので、目詰まりには注意が必要です。

ソフト(全5色)

「ソフト」はいわゆる「染み込み系」と呼ばれるインク。

生地の質感を損なわずやわらかな仕上がりで、手ぬぐいやタオルなど肌に触れるもの、ベビー服などにオススメです。

良い意味でシルクっぽくないような、布の色が染まったような仕上がりになります。紙にプリントすると印刷面がサラサラなので本の中身にも使えます。

またプレーンよりさらに目詰まりしにくいので、時間をかけて作業しても大丈夫◎

ただし、布によく染み込むので濃色生地にはほとんど発色しません。

● プレーン・リッチ・ソフト共通

適応素材:綿、綿混紡(綿割合50%以上)、紙、白木等

水でのお手入れ、お掃除:OK

印刷したい素材によって、使いやすそうなインクを選んでくださいね!

〈 基本インク3種の関連記事 〉

徹底比較!プレーン・ソフト・リッチ…どれがおすすめ?インクの選び方。

・ソフトインクのオプション「クリアインク」

「ソフト」に混ぜて使うことでより透明感を出すことができるインク。

ソフトはそのまま使っても色の重なりが表現できますが、クリアインクを混ぜることによって水彩絵の具のような表現ができます◎

表現のバリエーションが広がりますよ!

〈 クリアインク関連記事 〉

「シルクスクリーン「ソフト×クリア」であそぶ!写真の網点加工製版も」

【4種の特殊インク】

・「ウレタン」インク

吸水・速乾性の高いドライTシャツなどポリエステル100%素材にも使えるインク。

インク自体に伸縮性があり、素材と一緒に伸びてくれます。

部活やジムなど運動する時に着るポリエステルのTシャツなどに特におすすめ。

※ナイロン素材の場合は撥水加工の有無によって定着しない場合もあります。

間違いなく定着させたい!完全にこれは撥水加工がされている!という場合には、

次に紹介する「撥水インク」もおすすめです。

適応素材:綿、ポリエステル、綿混紡、ナイロン、皮革、一部の撥水生地

水でのお手入れ、お掃除:OK

・「撥水」インク(全2色)

その名の通り撥水加工がされた素材にも使えるインク。

扱いやすい水性インクでありながら、撥水加工生地にプリントできる!というのが最大の魅力です。

今はまだ「くろ」「しろ」の2色展開ですが、今後色数増やしていくかもしれません!

〈 撥水インク関連記事 〉

「撥水」インクでアウトドア用のテントに刷ってみた!

適応素材:ポリエステル、ナイロン

水でのお手入れ、お掃除:OK

※専用の「硬化剤」が必ず必要になるのでお忘れなく!

・「発泡」インク(全8色)

「発泡」インクは、もこもこと膨らむインク!

通常通り印刷したあと、裏面からスチームアイロンをあてるだけ。ぷっくりと仕上がる印刷面は靴下のワンポイントなどにもオススメです◎

普通のシルクスクリーンじゃ物足りない、ちょっと変わった印刷を試してみたい、という方はぜひ挑戦してみてくださいね!

〈 発泡インク関連記事 〉

発泡インクを使ってハロウィンのグッズ作りに挑戦!

適応素材:綿、綿混紡(綿割合50%以上)

水でのお手入れ、お掃除:OK

・「蓄光」インク(全5色)

「蓄光インク」は暗闇で緑色に光るインク。

子供のころに見た、暗闇で緑色に光るキーホルダーなど…覚えていませんか?手の中に閉じ込めると光ったアレです!

プリント後、太陽や蛍光灯の下に置き、暗いところへ移動させると緑色に光ります。

ちょっとひと手間加えたいときや、ライブTシャツ・衣装などにもよさそう◎

適応素材:綿、綿混紡(綿割合50%以上)

水でのお手入れ、お掃除:OK

③ Tシャツくんの油性インク(全3種類)

・油性インク(全6色)

スタンダードな油性インク。

金属やガラス、プラスチックなど、表面が固くインクが沁み込まないものにプリントすることができます。

かなりサラサラとしているインク、かつ、かたいものへのプリントが多いので、スクリーンは目の細かい120~230メッシュをおすすめします。

使用後の掃除は、ふきとり&うすめ液でのふき取りが必須です。

適応素材:紙、木、金属塗装品、プラスチック、ガラス、アクリル、塩ビなど

水でのお手入れ、お掃除:NG!!(ふきとり&うすめ液での拭き取り要)

・マルチインク(全12色)※在庫限り終了

マルチインクは、常温では乾かないためスクリーンが目詰まりしないのが最大の特長!

目詰まりを気にせずに連続して刷れるので、Tシャツ屋さんなどプロの方も愛用しているインクです。

熱を加えないと定着しないのでアイロンやヒートプレス機で必ず熱処理をしましょう。 使用後の掃除は、ふきとり&うすめ液でのふき取りが必須です。

適応素材:綿、ポリエステル、綿ポリ混紡

水でのお手入れ、お掃除:NG!!(ふきとり&うすめ液での拭き取り要)

・ナイロンインク(全6色)

ナイロンサテン、ナイロンタフタ、ポリエステル、合皮や撥水加工のされている生地などに適したインク。(一部の合皮には定着しないので必ず事前テストをしてください)

溶剤の臭いが強いため必ず換気をして、短時間の使用で休憩を挟むことをオススメします。

取り扱いが難しいので、撥水生地にプリントしたい方はまず水性の「撥水インク」をお試しくださいね!

適応素材:ナイロンサテン、ナイロンタフタ、ポリエステル、合皮

水でのお手入れ、お掃除:NG!!(ナイロン専用溶液での拭き取り要)

※専用の「硬化剤」が必要なインクです!

④ まとめ

今回は張り切ってTシャツくんインクを全種類紹介してみました。

こんなにたくさんの種類があること、ご存じでしたか?

目詰まりしにくく作業効率UPのためにデビューしたプレーンやソフトもぜひぜひお試しくださいね!

HANDoでは、シルクスクリーンを通してものつくりやみなさまの新しい一歩のサポートをしています。

シルクスクリーンのワークショップを運営してみたい!

イベントでシルクスクリーンをやってみたい!

など、シルクスクリーンにご興味をお持ちでしたら、ぜひ一度HANDoへご相談ください。 シルクスクリーンのお役立ち情報「ものつくりLABO」やイベントレポートも随時更新しています。

おすすめ記事

labo-

父の日のプレゼント~手作り&実用的で子供から大人まで簡単に作れる~3選♪

父の日のプレゼント Tシャツ/靴下/ハンカチ まもなく父の日。みなさん、いつも頑張るお父さんや旦那様へのプレゼントはもう決まりましたか? 「心を込めてプレゼント」って聞こえはいいんですが、でも、手作りのモノって実際にもらうと普段使いにくいものも多いし、何より手作りする時間なんてない!って方も多いかも? 例えば「手作りの服のプレゼント」って聞いてどう思いますか? 純粋に「気持ちは嬉しいけど普段着るかと聞かれるとちょっと…」という方が多いのではないでしょうか? でもこれが「手作りのオリジナルプリントTシャツ」ってなったらどうでしょう? そこで今回おすすめするのが、自分でデザインするオリジナルのシルクプリントのプレゼント。 「でも、シルクプリントなんて難しそうだし、何より、道具を買わないといけないんでしょ?」 いえいえ!安心してください! 今回は独断と偏見でオリジナルプリントで手作り!父の日のプレゼントと称してランキング形式でご紹介すると同時に、道具不要で最短30分でシルクプリントができる方法や、デザインは手作りでプリントは専用プリンターで作る方法もご紹介していきます! それに「デザイン」と聞くと難しそうに聞こえるかもしれませんが、子供の描いた絵でもOK。 ですので、保育園や幼稚園のお子さんが描いた絵を、小学生、中学生のお兄ちゃん、お姉ちゃんがプリントする!なんていう兄弟連携プレーも簡単にできちゃうのがシルクプリントなんです。 ~menu~ オリジナルプリントで手作り!父の日のプレゼントおすすめランキング オリジナルプリントで手作り!父の日のプレゼント 第3位 オリジナルプリントで手作り!父の日のプレゼント 第2位 オリジナルプリントで手作り!父の日のプレゼント 第1位 手ぶらで手作り!?道具不要で実用的な手作りのプレゼントを作ろう オリジナルプリントで手作り!父の日のプレゼントまとめ オリジナルプリントで手作り!父の日のプレゼント 第3位 オリジナルプリントTシャツ 父の日のプレゼント オリジナルプリントTシャツ 初めての方へのハードルの低さ ★★★☆☆ 作製にかかる時間の短さ ★★★☆☆ 自分がもらったときの実用のしやすさ ★★★☆☆ 夏にTシャツを着ない男性なんて、この世にいるんですか!?というくらい、Tシャツなら誰でも着ますよね!(偏見?) 「Tシャツのデザインなんて難しそう」「そもそも絵がかけない」 そんな声も聞こえてきそうですが、街を見渡してみてください。Tシャツのデザインって本当に様々で、逆に言うと本当に「なんでもあり!」っていうくらいなんです。それに、文字だけのプリントでもオリジナルで作るとひと味違いますよ! また、Tシャツの胸の部分に大きなプリントを入れようと思うとなかなかいいデザインが思い浮かばない場合も多いかもしれませんが、Tシャツの裾や背中の襟の近くにワンポイントでイラストやメッセージを入れると、意外と簡単におしゃれでカッコイイデザインになったりするんです! 単色のデザインをカラフルにプリントしたり、写真をプリントすることもできます。 この辺は過去の記事で詳しくご紹介していますので、そちらもぜひご覧ください。 おぎこラボ~写真をシルクスクリーンで!編~https://www.hando-horizon.com/labo/3597 ミニミニおぎこラボ~誰でも簡単!虹色おばけのつくりかた~https://www.hando-horizon.com/labo/4227 繰り返しになりますが、記事の後半に手作りデザインをプリンターで直接Tシャツに印刷する方法も紹介しています♪ オリジナルプリントで手作り!父の日のプレゼント 第2位 オリジナルプリント靴下 父の日のプレゼント オリジナルプリント靴下 初めての方へのハードルの低さ ★★★★☆ 作製にかかる時間の短さ ★★★★☆ 自分がもらったときの実用のしやすさ ★★★★★ 「靴下にプリント!?」と思った方もいるかも知れませんが、いわゆるワンポイントや、足裏側への滑り止めなど、靴下もいろいろなプリントが可能です。過去に足裏への滑り止めプリント記事もアップしていますので気になる方はぜひチェックしてみてください。 可愛くて実用的!~シルクスクリーン印刷の発泡インクで靴下の滑り止めを刷ってみよう!~おぎこラボhttps://www.hando-horizon.com/labo/4219 そして、なぜTシャツより靴下が上位なのかというと、日常の使いやすさが一番の理由です。Tシャツの場合、デザインやプリントの内容によって(もし自分がもらったときに)人前で着にくい場合もあるかもしれませんが、靴下であれば、そういう心配が少ないですよね! お父さんの仕事にもよると思いますが、例えばスーツで仕事に行くお父さんなら、紺色の靴下のズボンの裾で隠れる位置にワンポイントが入っていても全く問題なく毎日の仕事で着用することができますよね♪お父さんが普段使用している色の無地の靴下を用意して、お子様の描いた絵やPCでプリントしたメッセージをプリント!お仕事の時、愛する家族の絵やメッセージのワンポイントプリントが入った靴下を履いていたらお父さんのやる気もUPして、出世・お給料UP間違いなし!? オリジナルプリントで手作り!父の日のプレゼント 第1位 オリジナルプリントハンカチ 父の日のプレゼント オリジナルプリントハンカチ 初めての方へのハードルの低さ ★★★★★ 作製にかかる時間の短さ ★★★★★ 自分がもらったときの実用のしやすさ ★★★★★ はえあるオリジナルプリントで手作り!父の日のプレゼント第一位はオリジナルプリントハンカチです! 父の日を過ぎた頃から季節は真夏に突入!汗をかく季節なだけにハンカチの出番もぐっと増えます。そして、2位の靴下、3位のTシャツと比べても、ハンカチの場合は、更にお手軽に作れて、そして、日常的に使いやすく、その上、 「これ、ウチの子の描いた絵なんですよ〜。」 なんて、同僚や友達に自慢しやすいんです! また、ご自分でプリントまでする場合、靴下やTシャツだと、生地が二重になっていたり、形が複雑でプリントの時一工夫必要な場合もありますが、完全に開いてプリントできるハンカチではこういった難しさはありません。 タオル地タイプを選ぶ場合はなるべくフラットなものを選んでくださいね♪(あんまりケバケバモケモケしたものは綺麗にプリントできないので避けるのが吉!) ・ハンカチ全面におおきくお子さんの描いたお父さんの顔をプリント ・真っ白なハンカチにいつもの感謝をメッセージにしてプリント ・家族一人一人からの絵やメッセージを寄せ書き風にプリント 考えるといろいろなアイデアが出てきますね! 手ぶらで手作り!?道具不要で実用的な手作りのプレゼントを作ろう さて、ここまでシルクプリントで作る手作りのプレゼントのおすすめを書いてきましたがいよいよ具体的な作り方です。 「道具は何が必要なの?」「道具不要!って本当に?」っていうお話なので、すでに趣味でシルクプリントをしている方などは飛ばしていただいても大丈夫。 手ぶら or 道具不要でシルクプリントする方法 吉祥寺 シルクスクリーン体験施設「HANDo」 まず先にお詫びしておきます!東京・吉祥寺から遠いみなさま、ごめんなさい!!! この方法は東京・吉祥寺駅から徒歩5分ほどのHANDo吉祥寺に来る方法です。でも、もしかすると同じような事ができる施設は皆さんの家の近くにもあるかもしれないので、興味のある方は検索してみてください。 HANDo吉祥寺のお近くに住んでいる皆さん。 プリントしたい図案とプリントするモノ(Tシャツ、靴下、ハンカチなど)をお持ちください。HANDo吉祥寺で簡単にプリントすることが出来ます。HANDo吉祥寺でご購入いただけるトートバックなどにプリントする場合はプリントしたい図柄以外、手ぶらでもOKです。 ①オリジナルのデザインや絵や文字を簡単にプリントしたい HANDo吉祥寺には転写プリント機材に加えて布用インクジェットプリント機材も揃っています。 ・布用インクジェットプリント布用インクジェットプリントは知らない方も多いと思いますが、これは普通のプリンターのような機械で直接Tシャツなどの布地に印刷をする方法です。フルカラー印刷も可能。・転写プリント転写紙と呼ばれる専用のシートにデザインを印刷し、それを衣類に熱で圧着させるプリント方法で、カラー印刷なども可能です。これは、ご家庭用のプリンターに対応した転写紙を用意すればご家庭でも可能ですが、HANDo吉祥寺の機材ではより鮮明で耐久性が高い転写プリントができる機材をご用意しています。 布用インクジェットプリント、転写プリントについてはこちらのページもご覧ください。https://www.hando-horizon.com/manabiba/yoyaku/ ②ご自分でのシルク印刷に挑戦してみたい方 ・機材は買わずにシルクプリントに挑戦してみたい料金は施設利用料金(3時間)+お好みのスクリーン(種類によって1or2枚)で2200円で施設内にあるシルク印刷に必要な機材一式を利用して自由にシルクプリントすることができます。インクも約30色が使い放題! 「全く初めて過ぎてシルクプリントが何なのかもわからない!でもやってみたい!」という方、ご安心を!HanDo吉祥寺では、毎週木曜、金曜と毎月第2・4土曜にシルクプリント体験が可能です。初めての方でもスタッフがサポートいたします。 ※①②どちらもご予約が必要です。 料金やご予約の流れはこちらをご覧ください。https://www.hando-horizon.com/manabiba/yoyaku/ この機会にシルクプリントの機材を揃える方法 ホリゾン・インターナショナル株式会社「Tシャツくんジュニア」 シルクプリントに興味は持ったけど、何を買えばいいの?やっぱり高いの!?難しいの!?? そんな方にベストなのは「Tシャツくんジュニア」 届いたらすぐにシルク印刷が始められるインクやスキージなども揃ったフルセットです。名前はTシャツくんですが、Tシャツ以外のモノにもプリントできます。 HANDoのネットショップにて15,180円 (税込)で全国からご購入いただけます。 HANDo WEBSHOP「Tシャツくんジュニア」https://www.webshop.hando-horizon.com/SHOP/101390007.html シルク印刷は一度版を作ったら同じ版で違う色のプリントなどもできるので、自分で機材を持っていたら同じデザインでも色違いでたくさん作るということも簡単にできますし、同じ版・同じ色でも、中央と端っこのようにプリントする場所を変えると雰囲気が変わったりといろいろな楽しみ方ができますよ♪ オリジナルプリントで手作り!父の日のプレゼントのまとめ 今回は「父の日のプレゼント〜手作り&実用的で子供から大人まで簡単に作れる〜3選♪」として、もらって嬉しい、手作りで、もらった後に使いやすいオリジナルプリントで手作り!父の日のプレゼントおすすめランキングをお伝えしました。 この記事が少しでも皆さまの参考になったり、この記事でシルクプリントに興味を持ってもらえたら嬉しいです♪

-

シルクスクリーンで夏休みの自由研究に挑戦!

毎年、子どもの夏休みがやってくる度に悩むことのひとつといえば、「自由研究」ではないでしょうか?そこで、夏休みの自由研究としておすすめしたいのが、子どもでも手軽に制作ができる“シルクスクリーン”です! そこで今回は、夏休みにおすすめのシルクスクリーンのやり方やアイデアをはじめ、自宅ででもシルクスクリーンが楽しめるキット「ロゴスル」を紹介いたします。ぜひ最後まで読んで、お子様と一緒にシルクスクリーン制作に挑戦してみてください! 目次■子どもにもできる?シルクスクリーンの制作方法■何を作るか決めよう!■シルクスクリーンを体験できるHANDo KICHIJOJIに行ってみよう■自宅に届くシルクスクリーンプリントキット「ロゴスル」とは? ・「ロゴスル」の注文からお届けまでの流れ■まとめ ■子どもにもできる?シルクスクリーンのやり方 シルクスクリーンで夏休みの自由研究 シルクスクリーンとは、孔版印刷の一種で、メッシュ(網の目)状のスクリーン(版)にインクを通過させる孔(あな)をあけて印刷する技法のことです。シルクやポリエステル製の網目状スクリーンにデザインを焼き付け、そのスクリーンにインクを均等に伸ばし、印刷したい素材にプリントしていきます。 自由研究で制作するなら、子どもがふだん持ち歩くバッグやハンカチなどに好きなデザインを印刷したり、真っ白いTシャツにお気に入りのデザインを印刷して、世界でひとつのオリジナルTシャツを制作するのもおすすめです! 東京・吉祥寺にある工房HANDo(ハンドゥ)では、スタッフが丁寧に制作方法を教えてくれるので、予備知識なしで制作することができますよ。お子様が制作する場合は、必ず保護者同伴で来ていただき、事前に予約をしてくださいね。 シルクスクリーンは、以下5つのステップで簡単に制作することができます。 デザインを作成し、スクリーン版を完成させる プリントしたい素材の上にスクリーン版を置く スクリーン版に乗せたインクをスキージ(インクを広げる道具)で均等に伸ばす スクリーンを持ち上げる インクが乾いたら完成! この夏、ぜひ親子で一緒に楽しい夏の思い出を作ってみませんか? >>HANDo KICHIJOJIのご予約はこちらから ■何を作るか決めよう! シルクスクリーンは布だけでなく紙にも印刷可能 好きなモノに好きなプリントができるシルクスクリーンですが、布はもちろん紙にも印刷することができます。例えば、上履き袋や体操着袋、お弁当袋、ランチョンマットなど、学校でふだん使うものに自分で考えたデザインをプリントすれば、友達に自慢したくなるような、お気に入りグッズになるかもしれません。また、お母さんやおばあちゃんに、オリジナルエプロンを制作してプレゼントするのもステキですね。 このほか、トートバッグやポーチ、エコバッグ、のれんなどにシルクスクリーンプリントをして、家族や友達へのプレゼントにしても喜ばれそうです! 紙で制作するなら、暑中見舞いのハガキや誕生日祝いカード、夏にちなんだポスターなどはどうでしょう?世界でひとつのオリジナル作品になりますよ。 まずは、お子様が何を作りたいか希望を聞きながら、一緒に何を制作するか考えてみましょう。 ■シルクスクリーンを体験できるHANDo KICHIJOJIに行ってみよう! 東京・吉祥寺のHANDo KICHIJOJIのご予約方法 夏休みの自由研究とお出かけも兼ねて、お子様と一緒にHANDo KICHIJOJIで、シルクスクリーン体験をしてみませんか?特別な持ち物は必要なく、手ぶらでOK!プリントしたい素材があれば、もちろん持ち込みもOKです。事前にお子様と何を制作するか決めておくと、スムーズに制作することができます。スタッフが製版から印刷、プリントのコツまで、丁寧にお伝えするのでご安心を。 予約や利用の流れ&料金については、こちらから確認できます。 ■自宅に届くシルクスクリーンプリントキット「ロゴスル」とは? ※「ロゴスル」「ペーパーロゴスル」はリニューアルに伴い販売終了となりました。 >>後継品はこちら 注文を受けてからロゴスル。無駄がないから、地球にもやさしい。新商品「ペーパーロゴスル」が仲間入り! シルクスクリーンプリントキット「ロゴスル」は、印刷に必要なスクリーンやインク・スキージ・フレームなどがセットになって自宅に届くサービスです。印刷するデザインは、データとして入稿するだけでOK!デザインが入ったスクリーンが届くので、好きな物に、簡単にプリントすることができます。 ロゴスルには、通常の「ロゴスル」のほか、印刷した際の質感や風合いが違うインクがセットになった「ペーパーロゴスル」もあります。「ロゴスル」は、凹凸感があるTHEシルクスクリーン!というできあがりになるのに対して、「ペーパーロゴスル」は、布にはやわらかく、紙にはサラサラした風合いになります。付属のクリアインクを混ぜれば水彩絵の具のような遊び方もできますよ。 どのようなできあがりにしたいのかイメージして、どちらを使うか考えてみてくださいね! ロゴスルとペーパーロゴスルのセット内容は以下の通りです。 ロゴスル(以下各1個ずつ)名称内容量・スモールフレーム(製版済みスクリーン付き)ー・スプレーのり80ml・スキージ(14cm)ー・ヘラ小ー・シルクスクリーンインク(全8色から1色)50g・プリント台紙ー ペーパーロゴスル(以下各1個ずつ)名称内容量・スモールフレーム(製版済みスクリーン付き)ー・スキージ(14cm)ー・ヘラ小ー・クリアインク50g・ソフトインク(全5色から1色)50g 「ロゴスル」の注文からお届けまでの流れは? ロゴスルは、注文からお届けまでも簡単です! 以下「ロゴスルの注文からお届けまでの流れ」をご紹介します。ぜひ一度、シルクスクリーンを楽しんでみてくださいね! 「ロゴスル」注文ページからインクの色・数量を選択 ショッピングカート画面で必要な情報を入れて注文 デザインのデータを入稿 HANDoにて製版・発送 まずは、「ロゴスル」の注文ページで、使用したいインクの色や数量を選びます。その後、ショッピングカート画面に移動しますので、必要な情報を記入して注文してください。 注文後、デザインのデータを入稿します。デザインの作成や入稿の方法は、以下の「入稿ガイド」で詳しく説明していますので、確認してくださいね。 >>入稿ガイドはこちら データの入稿ができたら、HANDoがデザインの製版を行い、「ロゴスル」や「ペーパーロゴスル」を発送します。キットは、デザインデータの入稿から、土・日・祝日を除く一週間程度で届きます。 届いたキットで、すぐにシルクスクリーン製版を始めましょう! >>「ロゴスル」はこちら >>「ペーパーロゴスル」はこちら ※「ロゴスル」「ペーパーロゴスル」はリニューアルに伴い販売終了となりました。 >>後継品はこちら ■まとめ 今回は、夏休みの自由研究に使えるシルクスクリーンの制作方法や、シルクスクリーンプリントキット「ロゴスル」についてご紹介しました。「自分でやるのはちょっと不安」「プロに聞きながらやりたい」という方は、ぜひHANDo KICHIJOJIで、お子様と一緒にシルクスクリーン制作体験を楽しんでみてくださいね。きっとステキな夏の思い出になりますよ。 自宅で制作をしたいという方は、「ロゴスル」を使えば、お子さんと一緒に自宅でも簡単にシルクスクリーンを楽しむことができます。自由研究の作品を作りながら、楽しい夏の思い出も作ってくださいね。

-

Tシャツくん 細い線、小さい文字、どこまで再現できる?【製版編】

シルクスクリーンを快適に楽しむには、基本的に実寸1㎜以上(データの場合は線幅3pt以上)を推奨しています。 なぜなら細い線は印刷すると潰れやすい上、スクリーンの目づまりもしやすいから。 そして、印刷だけではなく製版の難易度もグッと上がります。 ということで、「Tシャツくん」で細い線や小さい文字がどこまで再現できるのかを検証してみました。 こちらの記事は、第一関門である「製版」編です。Tシャツくんで製版可能なボーダーラインを探っていきます! ぜひ印刷編の記事と合わせて読んで理解を深めてくださいね。 https://www.hando-horizon.com/labo/11370 印刷編はこちら! 豆知識「pt、point(ポイント)」とは、文字や線、図形のサイズを表す単位です。illustratorやPhotoshopなどのDTPソフトでは1ポイント=0.3528mmが採用されています。線の場合は線幅、文字の場合はの文字自体の幅を表します。 Tシャツくんで細い線、小さい文字どこまで製版できる? 実験に使った図案や道具は以下の通り。 ・スクリーン:120メッシュ・原稿用紙:インクジェット専用用紙 線 の製版結果 0.5pt/1pt/1.5pt 2pt/3pt/4pt 0.5ptは、やさしくブラシでなでるだけでポロポロと崩れてしまいました。これ以上ブラッシングをしたら消えてしまいそう。「製版はほぼできない」と断言させていただきます! 1~1.5ptは、製版できましたが拡大するとギザギザとしています。ブラッシングの力加減によっては崩れてしまう可能性があるかも?丁寧に優しくブラッシングするのが肝です。 2pt以上ですと比較的安定して製版できそうです◎ 文字の製版結果 ゴシック体と明朝体、それぞれ8pt / 10pt / 12pt / 14ptで検証してみました。 文字 製版結果 抜き文字 製版結果 ゴシック体: 10pt以上は、思っていたよりもきれいに製版できました!8ptは、漢字の部分が潰れていますがひらがなとアルファベットはギリギリ…といったところ。 明朝体: 大きさや線の強弱がある明朝体は、14ptまで大きくしてもかなり厳しい結果に。そもそも横線の線幅が細すぎるため、フォントを太くしてもらうなど工夫が必要そうです。 まとめ Tシャツくんでキレイに製版できるのは ・線 1pt以上(約0.36mm)は製版可能・文字(ゴシック体) 10pt以上は製版可能・文字(明朝体) 14ptでも製版は難しい。フォントを太くするなど工夫が必要。 という結果となりました。 そして、肝心なのは印刷です。製版ができても印刷ができるとは限りません! 次回は、細い線・小さい文字の印刷編をお届けします。 https://www.hando-horizon.com/labo/11370 合わせてチェック! HANDoでは、シルクスクリーンを通してものつくりやみなさまの新しい一歩のサポートをしています。 シルクスクリーンのワークショップを運営してみたい!イベントでシルクスクリーンをやってみたい! など、シルクスクリーンにご興味をお持ちでしたら、ぜひ一度HANDoへご相談ください。 シルクスクリーンのお役立ち情報「ものつくりLABO」やイベントレポートも随時更新しています。 >「ものつくりLABO」記事一覧 > イベントレポート一覧 > お問い合わせフォーム

-

スーパーのレジ袋にシルクスクリーン印刷ってできる?-ポリ袋への印刷に挑戦!‐

ビニール袋にシルクスクリーン印刷 スーパーやコンビニなど多くの場所で使われるレジ袋(ポリ袋)ですが、これにシルクスクリーン印刷ってできるの?という疑問を解決すべく、今回も実験してみました!Tシャツくんのインクでポリ袋に印刷できたっけ…と思った方、ぜひこの記事を参考にしてみてくださいね。 そもそもレジ袋って何の素材? 一般的にはポリエチレンやポリプロピレンで作られていることが多いそう。そこからさらに低密度ポリエチレンと高密度ポリエチレンに分けられて…と調べてみるとなかなか専門的な話になっていってしまったので、今回はより一般的にレジ袋に使われているという高密度ポリエチレンにプリントしていきたいと思います! 使用するTシャツくんインクは5種類 ①水性シルクスクリーンインク リッチ Tシャツくん 水性シルクスクリーンインク「リッチ」くろ まず一つ目のエントリーはスタンダードなインクのひとつ「リッチ」。綿や綿ポリ素材、紙などに印刷できるインクで、濃色素材にも発色しやすいのが特徴のインクです。なんとなく剥がれてしまいそうな気がしますがどうなるか… ②水性シルクスクリーンインク ウレタン Tシャツくん 水性シルクスクリーンインク「ウレタン」くろ 2つ目に使用するインクはポリエステル生地にプリントできる「ウレタン」。ポリエステル100%のドライTシャツなどによく使われるインクで、伸縮性があるので生地と一緒に伸びやすいのが特徴です。リッチよりは定着してほしい…! ③水性シルクスクリーンインク「撥水」 Tシャツくん 水性シルクスクリーンインク「撥水」くろ 3つ目のインクは水性でありながら撥水加工生地にプリントできる「撥水」インク。撥水加工がされているジャンパーなどに印刷できるのが特徴です。今までは撥水生地には油性のナイロンインクのみでしたが、環境に優しく臭いも少ないこのインクはかなりおすすめです。話がそれましたが…なんとなくポリエチレンにもそこそこ定着するのでは?という期待がもてます。 ④油性ナイロンインク Tシャツくん 油性ナイロンインク くろ 4つ目からは油性インクになります。油性ナイロンインクは撥水加工生地や合皮などにプリントできるインクです。ただ、臭いがかなりキツイので必ず換気をしながら使用してくださいね。(長時間の使用は避けた方がおすすめです…)また、油性なので使用したスキージやヘラ、版のお掃除はナイロンインク専用溶液で行います。水洗いは禁止。 ⑤油性インク Tシャツくん 油性インク くろ 5つ目は通常の油性インク。金属やプラスチックなどのかたいものに印刷するのに向いているインクです。こちらも油性なのでお手入れやお掃除にはふきとり&うすめ液という専用の溶剤を使用してくださいね。 実際にレジ袋に印刷してみた結果は? Tシャツくんシルクスクリーンインクでレジ袋に印刷 なぜ3つしか撮っていないのか…それは単純に撮り忘れたからです…お許しください…とはいえ印刷はどれもうまくいきました!⑤の油性インクのみちょっとツヤっぽくテカテカした仕上がりになりましたが、ほかのインクは印をつけておかないとどれがどれか分からなくなるほど。アップで見てみると… Tシャツくんシルクスクリーンインクでレジ袋に印刷 30分ほど乾かしてみた感じですが、ほとんどこのような質感、仕上がりになりました。特にガリガリと引っ掻いたりしなければこのままでも問題なく使えそうですが、実際に使用するにあたってはやっぱり多少の扱いには耐えてほしいところ。ということで、ここから約24時間ほど完全に乾燥させてから触ってみたいと思います。 ①水性シルクスクリーンインク リッチ Tシャツくん水性シルクスクリーンインク「リッチ」でレジ袋に印刷 こちらは引っ掻くと剥がれてしまいました。やはり水性インクで定着は難しいのか… ②水性シルクスクリーンインク ウレタン Tシャツくん水性シルクスクリーンインク「ウレタン」でレジ袋に印刷 ウレタンインクも定着せず…ただ、リッチとは異なり、ぺろんとシールのように綺麗に剥がれていきました。この特性、何かに活かせるかもしれない…?(それゆえかAをまるっと剥がして持ち去った某スタッフも) ③水性シルクスクリーンインク 撥水 Tシャツくん水性シルクスクリーンインク「撥水」でレジ袋に印刷 水性にしては頑張ってくれているのではないでしょうか…!とはいえずっとガリガリ引っ掻いていると剥がれてしまう感じはあるので、完全な定着とは言えないですね… ④油性ナイロンインク Tシャツくん油性ナイロンインクでレジ袋に印刷 これはなかなか良いのではないでしょうか!剥がそうという意思をもってガリガリするとやはりポロポロと取れてきてしまいますが、さすが油性というだけあってかなり頑張ってくれています。(ただ本当に臭いがキツイので取り扱いには十分注意してくださいね) ⑤油性インク Tシャツくん油性インクでレジ袋に印刷 なんと…こちらの油性インクは全く歯が立たず…やはり通常の用途が金属などの「かたいもの」に定着するインクなのでやわらかいものに印刷するとパキパキと割れてしまいました。 結局Tシャツくんインクでポリエチレンのレジ袋に印刷ってできるの? 基本的にやっぱり完全な定着はしない!という結果に。その中でも一番可能性があるインクは油性ナイロンインクでした。また、よく調べてみると「ポリエチレン」や「シリコン」などに完全定着するシルクスクリーンインクは業務用の特殊なインクのみ、とのこと。レジ袋はとっても身近なものですが、日常的に扱えるインクでの印刷は難しいようです。 用途によっては水性インクでも◎ たとえば、ポリエチレン素材のものにプリントして作品として飾っておく、など実用的に扱うものでない場合はスタンダードな水性シルクスクリーンインク「リッチ」でも印刷ができそうです。紙ではない素材にプリントしたい、飾って楽しみたい、という場合はぜひ挑戦してみてくださいね。 まとめ ・ポリエチレン素材のレジ袋に完全に定着させるインクは業務用の特殊なインクだけ・Tシャツくんインクで完全に定着させることは難しい・飾って楽しむなど用途によっては水性インクでも印刷できるポリエチレン素材ってTシャツくんインクで印刷できたっけ?と思ったときは、ぜひこの記事を思い出してくださいね。