アクリルブロック×シルクスクリーンでオリジナルアクリルスタンドを作ってみる!

アイドルやアニメのファン達の間で人気のアクリルスタンド。

推し活という言葉が流行り出してからは、さらに広く知られるようになったアクリルスタンド。

最近では、家族やペットの写真をアクリルスタンドにするという人もいるそう。

アクリルスタンドを作る場合、業者などのプロに頼むというのが一般的で、シルクスクリーンでできることはなさそう…と思っていましたが、個人でできたら面白いのでは?!ということで実験してみました!

①アクリルブロック×蓄光インク

100均でアクリルブロックを買ってきて、いざ実験。

ちなみにアクリルブロックはスタンプ用(スタンプシートを貼り付けて使用する板)です。

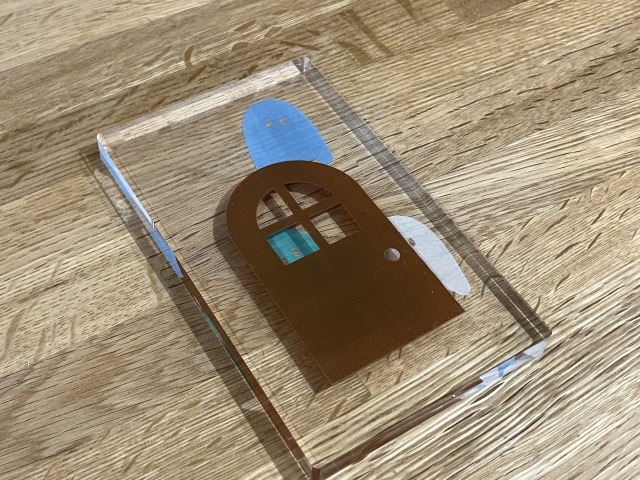

表にドアを、裏におばけ達をプリントしてみました。

おばけ達は「蓄光インク」を使ってみたので、電気を消すとおばけ達が浮かび上がる…というのができるのでは?という算段です。

では、いざ…!!!

おお!!おばけがこちらを見ている…!!!

扉からチラリとこちらを覗いているおばけやひょろりと飛んで行くおばけ達。

これは結構良いアイデアかもしれません。

蓄光インクは太陽光や蛍光灯の光を蓄えて光るので、窓の近くに置いておけば、夜電気を消したときにぼやっと光ってくれそうです。

蓄光インクはこちらのインク。(全5色)

ざらっとした蓄光剤が入っているのでよく混ぜて使ってください。80メッシュなど粗めのメッシュがおすすめ!

蓄光インクはこちら

②アクリルブロック×写真

同じアクリルブロックに、今度は写真をプリントしてみます。

ひまわりの写真を4色分解して、フルカラー印刷をしてみましょう。

シルクスクリーンで写真をフルカラーで刷る方法はこちらをご覧ください。

この記事を参考に作った版がこちら!

刷った後の版なので分かりやすいですね。

左上から順にM(マゼンタ)、C(シアン)、K(ブラック)、Y(イエロー)です。

斜めに引いてある線は私が横着してつけたトンボです。

それぞれ印刷したA4の原稿用紙に定規を当て、大体同じでしょ!という場所にマジックペンで線を引いてから製版しました。(みなさんはちゃんとデータ上でトンボをつけてくださいね!)

フルカラー印刷する順番としては、下のような順番が基本。

①Y(イエロー)

↓

②M(マゼンタ)

↓

③C(シアン)

↓

④K(ブラック)

でも今回は厚みのあるアクリルブロックに印刷をしていくのでちょっと一工夫!

順番を逆にしてプリントしてみましょう。

①K(ブラック)

↓

②C(シアン)

↓

③M(マゼンタ)

↓

④Y(イエロー)

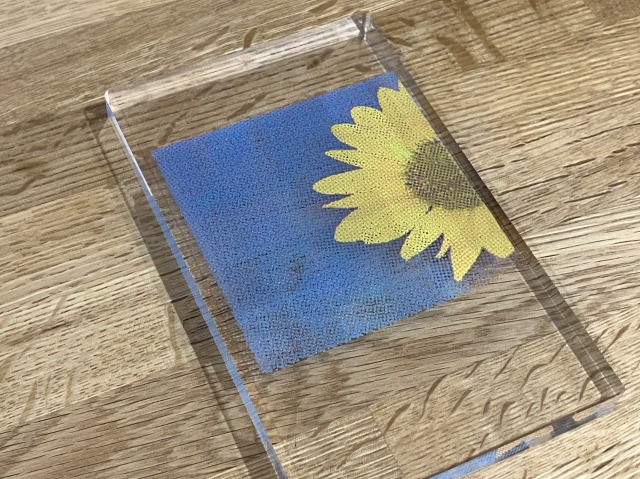

の順番でプリントすると…

……ミスったのでは?

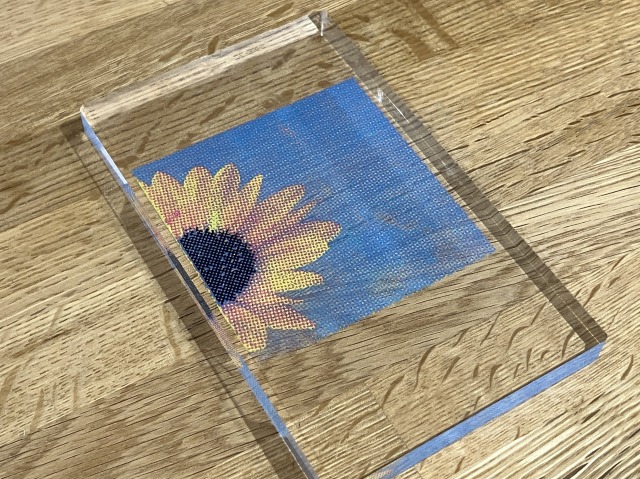

でも、これを裏返すと…

きれいなひまわりがお目見え!!

めちゃくちゃ良い感じになりました!

これはインテリアとして飾っておくのも良さそう。

そして何より自分で版を作って印刷をしたので愛着がわきまくります。

ちなみに、このひまわりの写真は反転しても問題ないデザインですが、反転するとおかしくなってしまうデザインは、デザイン作成の時点で反転させてから製版しましょう!

今回使用したインクはプレーンインク。

「きいろ」「ぴんく」「そらいろ」「くろ」を使っています。

これをパステル系の色に変えてみたりするとまた違った雰囲気になりますよ。

プレーンインクはこちら

アクリルブロックへの印刷のポイント

1. アクリルブロックの厚みを活用しよう!

通常のアクリルスタンドと異なり、厚みがあって自立するのが特徴のアクリルブロック。

①のおばけのように表と裏を有効活用したり、デザインを反転させて印刷し奥行きを出してみるのがおすすめ!

2. 透明感を活用しよう!

布や紙への印刷と違って透明なものに印刷をするので、その透明感を活用すると面白いかもしれません。たとえば、窓のフチだけを印刷して、空にかざす、森にかざす、海にかざす…などなど、場面によって変わるデザインも面白そう!

注意点

今回は蓄光インクやプレーンインクなどの水性インクを使用しています。

爪でがりがりと引っ掻いたりすると取れてしまうので注意して扱ってくださいね。

完全に定着するインクで刷りたい!という方は、プラスチックやガラス、金属などに使える「油性インク」がおすすめですよ。

油性インクはこちら

まとめ

今回は厚みのあるアクリルブロックにシルクスクリーンで印刷をしてみました!

大きなアクリル板などを使えば、個展の作品作りなどにも活用できそうです。

ぜひみなさん、チャレンジしてみてくださいね!

おすすめ記事

labo-

シルクスクリーン多色刷り‐クリアファイルで簡単2色刷りに挑戦!~おぎこラボ

今回は(きっと)みんなやってみたい!多色刷りについてご紹介。 位置合わせが難しそう…上級者しかできないんでしょ?と何かと距離を置かれがちな多色刷り。自分にはできない!と諦めていた方にクリアファイルを使って簡単に2色刷りをする方法をご紹介します??この方法なら3色、4色、もっとたくさんの多色刷りもできちゃうんです。 今回はTシャツくんワイド印刷機を使いましたがもちろんご自宅のテーブルなどでもOK! クリアファイルはカットしてペラペラ1枚の状態で使うのがおすすめです◎ みなさんぜひお試しあれ〜? ※実際に多色刷りをしている動画はInstagramの2枚目にあります↓↓↓ この投稿をInstagramで見る HANDo(ハンドゥ)(@hando__official)がシェアした投稿

-

初めてのシルクスクリーン印刷③〜初心者向けに詳しく解説!シルクスクリーンキット・ロゴスルでの印刷方法〜

※「ロゴスル」「ペーパーロゴスル」はリニューアルに伴い販売終了となりました。 >>後継品はこちら 今回は初めてのシルクスクリーン印刷の第3回!いよいよ印刷編です〜! 印刷については過去の記事でも何度か紹介していますので、以前の記事も併せておよみいただけると、初めてでも、よりスムーズに印刷作業ができると思います。 さぁシルクスクリーン印刷を楽しみましょう〜! ●目次「初めてのシルクスクリーン印刷②〜初心者向けに詳しく解説!シルクスクリーンキット・ロゴスルの入稿方法〜」の続きステップ3 【ロゴスル 届く】 シルクスクリーンキット・ロゴスルの内容ステップ4 【いざ 印刷】プリント方法 プリント手順ステップ5 【想いがカタチにナル】注意点と問い合わせ先まとめ ステップ3 【ロゴスル 届く】 注文後、1週間程度でシルクスクリーンキット・ロゴスルが発送されます。届いたら中身を確認してみましょう。スモールフレームに製版済みスクリーンがすでにセットされているので、すぐに印刷作業を始めることもできます。 ステップ3【ロゴスル 届く】は、想いが形になるための重要なステップです。製版済みのスクリーンやインク、スプレーのりなどを手に取り、思い描いていたイメージをプリントする準備を整えましょう。 ロゴスル・シルクスクリーンキットの内容 ロゴスル・シルクスクリーンキットには、以下のようなアイテムが含まれています。届いたら全て揃っているか確認してください。 1 製版済みスクリーン付きフレーム 2 スプレーのり80ml 3 スキージ14cm 4 ヘラ小 5 特別インク50g(8色から選択可能) 6 プリント台紙(厚紙) ※ロゴスルペーパーをご注文の場合、布印刷で使用する、スプレーのりとプリント台紙は含まれていません。代わりに水彩絵の具のような透明感を出せるクリアインクが同梱されます。 これらのアイテムがすべて揃っていることを確認し、不足しているものがないか、破損しているものがないかを確認しましょう。また、インクの色が自分が選んだものかどうかも確認しましょう。 もし、届いたキットに不備がある場合は、使ってしまう前に購入先に連絡しましょう。しっかりと確認してから次のステップに進んでください。 ステップ4 【いざ 刷ル】プリント方法 プリント手順 準備 印刷する場所に新聞紙やマスキングテープを用意して、汚れないように養生します。また、印刷する素材やインク、スキージーなども用意します。 インクをのせる インクをヘラなどでのせて、印刷する部分に均等に塗ります。インクの量は少なすぎず、多すぎないように調整します。 スキージで刷る スキージを使って、インクを下に向かって刷ります。スキージーの角度や力加減を調整しながら、均一な印刷面を作ります。 試し刷りを行う 印刷する前に、紙などで試し刷りを行います。印刷面が均等かつ綺麗にできているか確認しましょう。 素材に印刷する ポロシャツやTシャツなどの素材に印刷します。素材によって印刷方法が異なるので、素材に合った印刷方法を選びます。 印刷後の処理 印刷が終わったら、版を洗います。裏面から拭き取り、表面もウエスで拭き取ります。水で洗い流すと版を痛める場合があるため、拭き取る方法が推奨されています。 以上が、ロゴスルを使った印刷の手順です。印刷する素材やインクの種類、スキージーの角度や動かし方などにも気を配りながら、綺麗で均一な印刷面を作り上げていきます。 シルクスクリーン印刷において、スキージの角度は重要な要素の一つです。スキージとは、インクを版に塗り伸ばす道具で、角度を変えることで印刷の仕上がりに大きな違いが生じます。通常、スキージの角度は65度が基本とされていますが、この角度を変えることで印刷の効率や仕上がりの質を調整することができます。 https://www.hando-horizon.com/labo/6770 ロゴスルの詳しい使い方は公式 Youtube でもご覧いただけます。 >> 【公式】シルクスクリーン プリントキット ロゴスルの使い方 ステップ5 【想いがカタチにナル】 さて、あなたの思いや伝えたいメッセージがいよいよカタチになる瞬間です! Tシャツやトートバック、ハンカチや靴下などのプレゼントや名刺、はがき、カードなど、自分の想いをカタチにして誰かに届けましょう〜!思いをカタチにしたものを実際に使ったり、贈ったりする瞬間は、贈る側も受け取る側も忘れられない体験になることでしょう。 また、自分自身が大切にしているモノやコトをデザインに込めて作れば、そのデザインを日々の生活の中で目にすることで、自分の気持ちを再確認したり奮起させたりすることができます。 デザインに込めた思いがカタチになる瞬間はワクワクするものです。ものつくりでは、デザインだけでなく、自分の想いを大切にして、素敵な作品を作りあげていきましょう。 注意点と問い合わせ先 デザインを作る際の注意をもう一度確認しましょう。 細かい図柄や細い線、小さい文字、濃淡は製版できない場合がある シルクスクリーン印刷は、版にインクを通してプリントするため、細かい図柄や細い線、小さい文字、濃淡などをうまく製版できない場合があります。また、製版できてもすぐに目詰まりをしてしまう可能性がありますので、ご注意ください。目安は線の太さや線の間隔の幅が最小で1mm以上です。 印刷面積が広い場合は、ムラやカスレがでやすい 印刷面積が広い場合は、ムラやカスレがでやすいため、注意が必要です。できるだけ小さな面積に印刷するようにしてください。 知的財産権に関する注意 著作権などの「知的財産権」を侵害するもの、または侵害すると思われるものは、製版サービスをお断りさせていただきます。デザインには十分ご注意ください。 データ入稿に関する注意 ご注文から2週間を過ぎてもデータ入稿が確認できない場合は、ご注文を一度キャンセルさせていただきます。データ入稿には十分ご注意ください。 ご質問等は、FAQや問い合わせフォームからお問い合わせください。 https://www.hando-horizon.com/contact/ まとめ 「シルクスクリーンキット・ロゴスル」は、限られたスペースでも手軽にシルクスクリーン印刷を楽しむことができるキットです。キットには、印刷に最低限必要な道具とインクが入っているため、初心者でも安心してシルクスクリーン印刷を始めることができます。 デザインの作成から印刷まで手掛けることで、自分だけのオリジナルグッズを作る楽しさが味わえるので、ぜひ挑戦してみてください。

-

おぎこの家ラボ①~パネル忘れた編~~金なのにメッシュ間違えた編~

家でTシャツくんやるのって面倒?代用品や良いアイデアはない?などなど、みなさまの声にお応えできるよう! テレワーク中のおぎこの家実験をちまちまゆるーくアップしていきますので、 みなさまぜひぜひゆるっとお付き合いくださいませ? テレワーク中のおぎこ。「いざサンプル作成!」と製版までしたものの… 中に敷くパネルがない! 頑張って荷物を詰め詰めしたのになんと…パネルを忘れるという失態…… 吉祥寺の工房が便利すぎてすっかり頭から抜けていました? それにしても皆さん…Tシャツくんどこで作業しているんだろう…リビング?自室?床…?? さて、この紙袋に入る硬いものないかな~と、ちょうど良いものがありました! 四谷学院の下敷き!! おぎこ予備校の時代のものです。東進の下敷きでもいいよ いや・・・ぴったりすぎ 持ち手が邪魔なので逆さまで うーん…このポッコリ気になるけど、まあいいか(※おぎこはかなりのズボラです) そして気付くおぎこ… 金インクなのに120メッシュにしちゃった!! ※金銀インクはラメが詰まるので60~80メッシュ推奨です 気にせず刷ります 普通にいけた! お掃除をして…目詰まりも無し! <<実験まとめはこちら>> 中に敷くパネルは硬くて刷る面が平らになればなんでも良い ※Tシャツなど布にプリントする時はズレないように軽くスプレーのりを吹きかけてださい? 金銀インクは120メッシュでもまあいける ※推奨は60〜80メッシュなので目詰まりに気をつけて作業してね! 次回の更新は気が向いたら?ではまた〜!

-

シルクスクリーン 多色刷りの位置合わせのコツをご紹介!~②トンボ編~

2色刷りをしたロゴマーク 前回の記事では、シルクスクリーンの多色刷りの位置合わせコツとして、クリアファイルを使った方法をご紹介しました。 https://www.hando-horizon.com/labo/10058 ただし、以下のような条件下には適していないという点もお伝えしました。 ・版を固定できない環境・厚手の素材に刷るとき・クリアファイルよりも大きいものに刷るとき例:大人用のTシャツ、トレーナー、マチの付いた袋物(バッグ、巾着)、など そこで、今回は上記の条件でもできる、〈トンボ〉を使った位置合わせの方法をご紹介します。 トンボで位置合わせをする方法 必要な道具 通常のシルクスクリーンの道具と、〈透明のセロハンテープ〉をご用意ください。 〈STEP1〉多色刷り用のトンボ入り原稿を作る まずは、色ごとの原稿を用意します。ここでのポイントは、版を重ねるときの目印として、データごとに「トンボ」を入れること!トンボを重ねて1色ずつ印刷をすることで、デザインが完成されます。 トンボを入れるうえで、注意点が3つ! ① トンボは各データ同じ位置、同じ形状、同じサイズで入れてください。 ② トンボは、データの四隅または上部分だけでOKです。(センタートンボも不要) ③ デザインから1~2㎝ほど余白を開けて配置してください。 今回は、こちらの2版のデータを用意しました。下画像の〈版1〉と〈版2〉を2色刷りして、「仕上がりイメージ」のデザインを作っていきます。 Tシャツくんのミドルフレームに、上下に配置をして製版しました。トンボも一緒に製版してくださいね。 1枚のスクリーンにまとめて配置する場合、しっかりと間隔をあけると刷りやすくなりますよ。 このようなレイアウトで製版しました またこのときに、トンボ付きの仕上がりイメージを、印刷する素材の数量分、原寸コピーをしておいてください。(STEP2で使用します!) 〈STEP2〉印刷する位置を決める 次に、STEP1で原寸コピーした仕上がりイメージを使って印刷する位置を決めていきます。 印刷をする位置を決めていきます 位置が決まったら、画像のようにマスキングテープで貼り付けてからトンボ部分だけを残して他の部分を切り落とします。 位置が決まったら、テープで固定 トンボだけ残します 印刷する素材がいくつかある場合は、あらかじめすべてに貼っておくとスムーズです。 〈STEP3〉版のトンボにセロハンテープを貼る スクリーン上のトンボの穴を、裏表両面からセロハンテープでふさぎます。こうすることで、インクが通るのを防ぐだけでなく、スクリーンの下が透けて見えるのでトンボの重なり具合が確認しやすくなります! マスキングテープでも代用できますが、やはり「透けて見える」という点でセロハンテープがおすすめです。 インクが通らないように、セロテープ隠す トンボ四か所をセロハンテープで隠しました ここまで準備ができれば、あとは簡単に刷ることができますよ! 〈STEP4〉1色目の印刷 印刷する素材に中敷きをセットしてから、1色目を刷っていきましょう。 素材に貼り付けたトンボに重ねるようにして版を置きます。 セロハンテープが透明だから、素材に貼ったトンボが透けて見えます 位置が固定できたら、インクを乗せて1色目を印刷します。たくさん刷る場合は、セロハンテープの透明度をキープしたいのでなるべくセロハンテープの上を避けてインクを置いてくださいね。 インクを置いて、刷って、ゆっくり版を持ち上げましょう できました!ここで、素材に貼っているトンボをうっかり剥がさないよう要注意です!最後の印刷が終わるまで貼ったままにしておきましょう。 そして2色目に移るまえに、版の掃除もお忘れなく! 〈STEP5〉2色目の印刷 1色目に印刷したインクがしっかり乾いたら、2色目にいきましょう! やり方は1色目と同様。まずはトンボを重ねて印刷する位置を固定します。 2色目の位置合わせはこんな感じ 位置合わせができたら、版にインクを乗せて、印刷していきます。 インクを置いて、刷って、ゆっくり版を持ち上げましょう 2色刷り、出来上がり! どうしょう!ズレることなく、きれいに重なりました!3色以上刷る場合も、同じ工程で刷ってくださいね。 最後に、素材に貼っていたトンボを剥がしてからしっかりと乾かして完成!布地の場合はアイロンをするとより定着します。 セロハンテープについたインクは拭き取れる 万が一セロハンテープの上にインクが付いてしまってもティッシュや布で簡単に拭き取ることができます。 時間がたって乾いてしまった場合は、水で濡らした布で拭き取ればOK。 セロハンテープについたインクは拭き取れます まとめ クリアファイル編とは違い、原稿のつくり方がポイントになるトンボ編、いかがでしたか? フレームを固定する道具がないときや、スウェットなど厚めの素材に刷るときにはとても便利な方法です。 印刷する状況によって、やりやすい方法をえらんでくださいね。 多色刷りはどうしても手間と時間がかかりますが、そのぶん完成したときの感動はひとしお! 慣れてきたら色パターンを変えてみたり、あえて少しズラすことで味を出してみたり、手刷りならではの良さを楽しんでください!▶〈トンボを使った位置合わせ〉方法はYouTubeで動画編も公開中!