シルクスクリーン スキージのおすすめは?種類と特徴を徹底解説!

シルクスクリーンをはじめる上で必須の道具、スキージ。

いろいろと種類がありますが、印刷する素材の厚みや硬さ、色、デザインの線の太さなど、最適なスキージ選びはケースバイケースです。

「どれを選べばいいのやら‥」とお困りの方のために、HANDoで扱っているスキージを徹底解説していきます!

1.HANDoで扱うスキージは3種類!

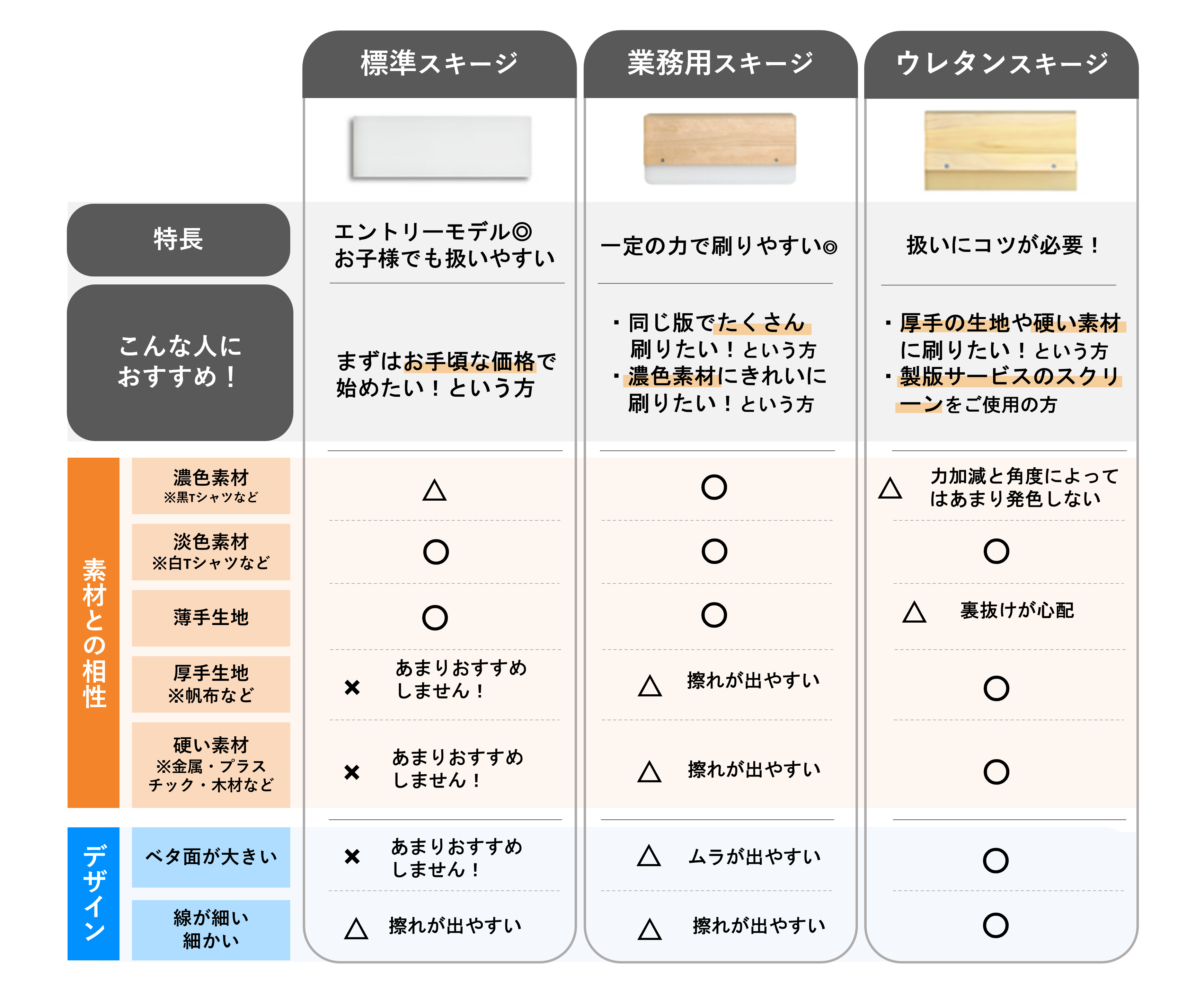

1‐1.それぞれの特徴と取扱いサイズ

HANDoで取り扱うスキージは以下の3種類です。

・標準スキージ

・業務用スキージ

・ウレタンスキージ

種類別に、その特徴や素材・デザインとの相性を比較してみます!

この通りそれぞれに得意・不得意な印刷があるため、印刷したい素材やデザインに合わせてスキージを選ぶことをおすすめします。

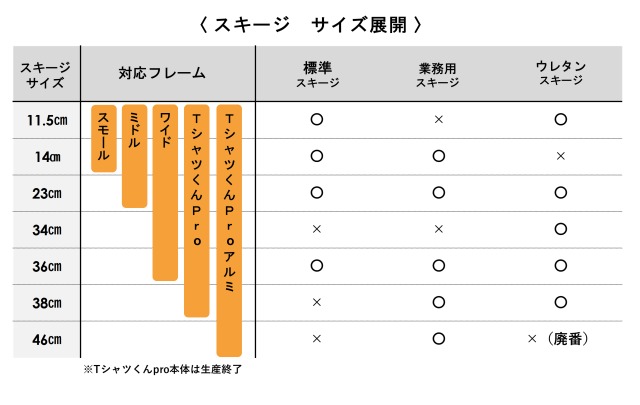

スキージのサイズ展開は、種類によってラインナップが異なります。

ご使用のフレームや、印刷するデザインの幅に合ったスキージサイズをお選びください!

それでは、各種スキージについてさらに詳しくご紹介していきます。

1‐2.標準スキージ

プラスチック素材で、低価格で購入できるのが魅力のスキージです!

・Tシャツくん ミドル本体には23cm

・ジュニア本体には14cm

・ワイド印刷機には23cmの標準スキージ

が付属されています。(ワイド製版機には付属されていません)

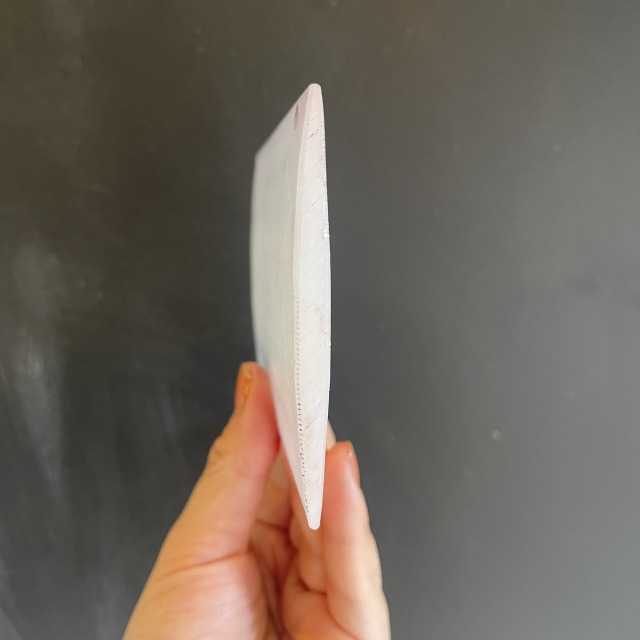

軽くて薄いので、お子様の手にもフィットし初心者でも扱いやすく、エントリーモデルとしてぴったり。

淡色のTシャツや薄手の綿素材でしたら問題なく印刷できます。

HANDoにお越しいただくお客さまの中には、「刷ってる感触が手に伝わるから力加減がしやすくて好き!」と言う方もいらっしゃいますよ!

ただし!デメリットが3つ。

・ 結構角がシャープなので扱い方によっては、この角でスクリーンを傷つけてしまう可能性があります。

・ 持ち手が薄いので、たくさん刷っていると手が疲れてきます。(疲れは失敗のもと!)

・ 力が一定に保ちづらいので、デザイン面が大きかったり、硬くて厚い素材や濃色素材(黒、赤など)に刷るには心許ないです。また、色ムラも出やすいです。

【 結論 】

・誰もが扱いやすいエントリーモデルとして最適◎淡色生地や薄手の生地であれば十分きれいに刷れる。

・ただし、手が疲れやすい。デザインや素材によっては、力が一定に保てずムラがでやすいかも?

1‐3.業務用スキージ

持ち手が木製でしっかりとグリップできるので、標準スキージよりも断然力を入れやすいかと思います。

手にかかる負担も軽いのでたくさん刷っても疲れづらいのも魅力。

スクリーンを傷つけにくい

スクリーンにあたるブレードと呼ばれる部分の素材は標準スキージと同じプラスチックですが、角は丸みを帯びていてスクリーンを傷付けにくいので、何枚も繰り返し刷る方には安心です。

力を入れやすいので黒Tシャツなどの濃色生地も、綺麗に刷ることができますよ。

ただし、こちらもやはり苦手なものがあります。

・ 金属やプラスチックのような硬い素材とは相性があまり良くありません。刷れなくはないですが、硬い素材同士がツルっと滑りやすく、失敗の原因となります。

・ 濃色素材もいけますが、ベタ面の大きいデザインは色ムラが発生しやすいです。

【 結論 】

・たくさん刷っても疲れにくく力もかけやすいから、黒Tシャツにも綺麗に刷れる。

・ベタ面の大きいデザインや、硬い素材、厚い素材はコツが必要。

1‐4.ウレタンスキージ

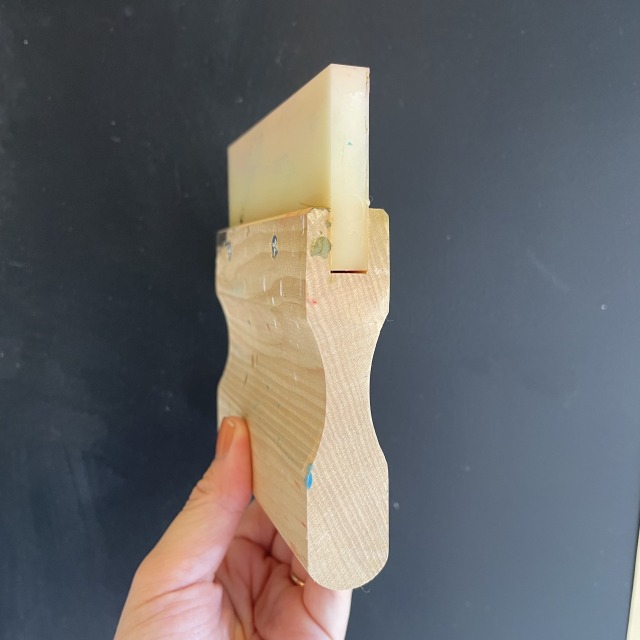

こちらはブレード部分がウレタンゴムでできているスキージ。

ウレタンゴムは耐摩耗性に優れているので、一つ持っていると末長く使えます。

ゴムに弾力性がありとてもパワーがあるスキージで、樹脂スキージと刷り心地が大きく違います。

ゴム先端のエッジ部で「インクを掻き取る」ようなスキージのため、鮮明に印刷しやすく、細かい文字の印刷にはもってこいです!

ただし、樹脂製のスキージに比べて力加減が難しく、3種類の中では一番取り扱いにコツが必要です!

ゴムを反らせすぎたり角度を倒しすぎると、過剰にインクが押し出されてデザインが潰れたり線が太くなることも。

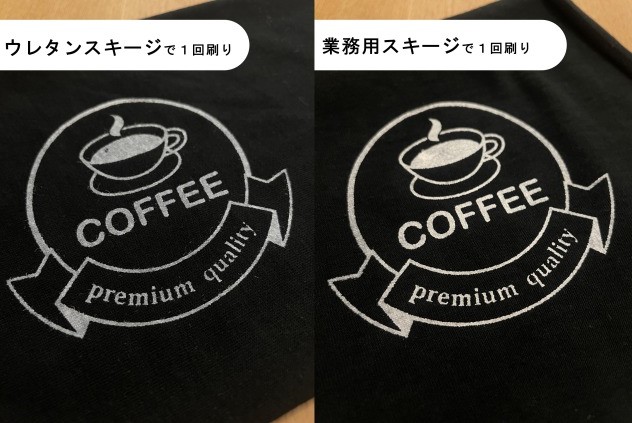

また、濃色素材への印刷は発色が薄くなることがあります。

発色については刷り方やスキージを倒す角度などさまざまな理由があるので一概には言えませんが、「ウレタンスキージはインクを掻き取る」とイメージをしていただければ思います。

業務用スキージのほうがくっきりと発色しました!

▶スキージの角度による印刷の違いについてはこちらの記事で解説しているので合わせてチェックしてみてくださいね!

【 結論 】

・パワーがあり、インクを掻き取るので、細かい文字もシャープに印刷できます。

・濃色素材へのプリントは薄くなりがち。

・力加減が難しく、取り扱いにコツが必要。上級者向け

1‐5.〈補足〉ウレタンスキージの硬度・厚みについて

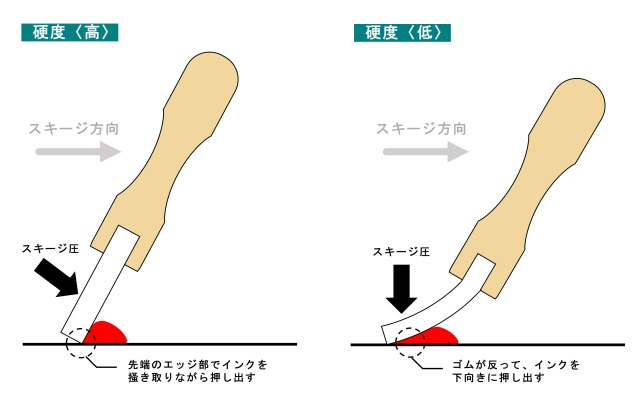

ウレタンスキージは、ゴムの〈硬度〉〈厚み〉によっても特徴が異なります。

なお、HANDoで取り扱っているものは厚さ9mm、硬度70°です。

硬度は80°、70°、65°といったように、度数で表されます。

度数が高いほど、ゴムが反りにくくインクを掻き取る力が強いため、細かい文字などを鮮明に印刷できます。ただしその分、印刷が薄くなることがあるので、特に濃色素材への印刷は注意が必要です。

一方度数が低いものは、ゴムが反りやすく、インクがたっぷりと塗布されます。

そのため、硬い素材やインクを吸い込みづらい素材(帆布生地、木材など)にしっかり印刷したいときに向いています。

ただし、ゴムが反ることで下向きの力がはたらき、過剰にインクが押し出され、にじみやダブりの原因となります。

厚さについては、薄いほどゴムが反りやすくなるので、6mmは9mmと比べてインクの塗布量が多くなります。

HANDoで取り扱っている厚さ9mm、硬度70°のウレタンスキージはちょうど中間といったところで、オールマイティーにご使用頂けます。

2.きれいな仕上がりには〈刷り方〉も大切!

きれいに印刷には、最適なスキージ選びだけでなく、刷り方も非常に重要なポイントです。

白Tシャツや薄手の素材は比較的どなたでもコツをつかみやすいと思いますが、特に黒Tシャツへの印刷など難易度の高い印刷になってくると、刷り方でも仕上がりに大きな違いがあります。

▶刷り方の詳しい解説については、ぜひこちらの記事を参考にしてみてください!

3.まとめ

シルクスクリーン印刷をうまく仕上げるカギとも言えるスキージ選び、意外と奥が深い道具ですよね。

HANDo WEBshopでは樹脂製のスキージ・ウレタンスキージの3種を取り扱っており、サイズ展開も豊富です。印刷したいデザインや素材に合わせてスキージを使い分けて、シルクスクリーン印刷を楽しみましょう!

また、東京吉祥寺にあるシルクスクリーン工房「HANDo KICHIJOJI」では、すべてのスキージをお試しいただけます。購入の前に一度刷り比べてみたい!刷りたい素材に合ったスキージを直接相談したい!というご要望があれば、お気軽にご来店くださいね。

※シルクスクリーン体験には事前予約が必要です。

おすすめ記事

labo-

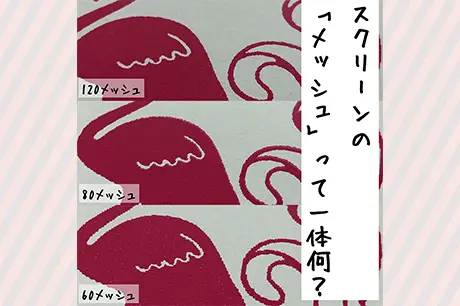

シルクスクリーンのメッシュの粗さによる違い「メッシュとは?」~おぎこラボ

スクリーンの「メッシュ」って一体何? シルクスクリーンのメッシュって一体何?選ぶ基準は? 120メッシュ、80メッシュ、60メッシュ…色々あるけど結局どれがいいの?何が違うの?というかメッシュって何?なんて疑問を解決すべくまたまた実験! シルクスクリーンのメッシュって一体何? シルクスクリーンにおけるスクリーンのメッシュとは、いわゆる目の粗さ、細かさのこと。スクリーンの素材はナイロンやテトロン(ポリエステル)などの繊維で、メッシュの数は1インチの中にその繊維の糸が何本織られているか、という数字です。昔は本物の本物のシルク(絹)が使われていたんだとか! 目の細かいものほど数字が大きくなります。シルクスクリーンのメッシュの種類は50~500くらいまでと幅広く存在しますが、一般的によく使われているのは60~120あたり。 メッシュが細かいスクリーンはデザインの再現度は高いですが目詰まりしやすいため、目詰まりしにくいインクを選ぶなど工夫をするのがおすすめ。対して、メッシュが粗いスクリーンはデザインの再現度は低くなりますが目詰まりしにくいという利点があるので、布へのベタ印刷などに向いています。ラメ入りインクなども粗めのメッシュを選んでくださいね!細かいメッシュだとラメが目詰まり綺麗に印刷できないのです。 でも実際どんな感じなの?というのはやっぱり論より証拠!実際に実験してみましょう~! (シルクスクリーン用のスクリーンは弊社ECサイトHANDo WEBSHOP Tシャツくんスクリーンからもご購入いただけます。) 60メッシュ、80メッシュ、120メッシュの違い まずはインクを乗せて刷る前のスクリーンを見てみましょう。 スクリーンのメッシュの違い おお~!これは一目瞭然ですね!120メッシュは網目が細かく、80、60メッシュとメッシュが粗くなるにつれて網目が大きくなっています。スクリーンを触った感じも120メッシュはわりとなめらかですが、60メッシュはザラザラとした感じ。スキージで刷った時もザリザリ…ジジジ…という感触があってなかなか違いが面白いのです。 では実際にインクを乗せて刷った時にどんな違いがあるのか?レッツ実験! それぞれのスクリーンで実際に紙と布にプリント まず、60メッシュ、80メッシュ、120メッシュのスクリーンで同じデザインをプリントしたサンプル画像を見てみてください。 60メッシュ、80メッシュ、120メッシュのスクリーンで紙にプリントした比較画像 60メッシュ、80メッシュ、120メッシュのスクリーンで布にプリントした比較画像 どうでしょう?見ていただくだけでメッシュの違いによる仕上がりの違いを感じていただくことができると思いますが、もう少し詳しく見ていきましょう。 120メッシュで紙にプリント やはり紙なので少しメッシュのガタつきが見えますが、なめらかな線、エッジです。120メッシュは弊社Tシャツくんの標準スクリーンなのでどれを使えばいいか分からない!なんて場合はまず120メッシュをお試しくださいね。ベタが多いデザインも、細かい線があるデザインもだいたいのものは120メッシュでOK。 120メッシュで紙にプリントした画像 80メッシュで紙にプリント 80メッシュだと少しガタつきが目立つようになってきます。紙の場合は、布のように馴染むことがないのでやはりエッジがガタガタとしているのが見えてくるように。ただ120メッシュよりも網目が大きいのでたくさんインクが落ちるというメリットが。ラメが入った金銀インクなどはまず80メッシュをお試しください!こってり綺麗にキラキラが印刷できますよ~。 80メッシュで紙にプリントした画像 60メッシュで紙にプリント メッシュのガタガタ感がかなり目立つように…細かい線はギザギザに見えます。紙に60メッシュはあまりおすすめできないかもしれません。が、このガタつきを活かすことで味が出るようなデザインであれば◎60メッシュは80メッシュよりも更にインクがたくさん落ちるので黒い紙に白いインクをこってり濃く乗せたい!なんて時は良いかもしれません。 60メッシュで紙にプリントした画像 120メッシュで布にプリント 布に馴染んで全体的になめらかな曲線でプリントできました。Tシャツくんの本領発揮です。ベタも細い線画も見事に再現してくれました。今回は綿100%のTシャツにプリントしていますが、Tシャツくんインクは様々な素材に対応したインクがあるのでドライTシャツなどポリエステル素材や、ナイロン素材にもプリントすることができます。 120メッシュで布にプリントした画像 80メッシュで布にプリント 布には馴染んでガタつきも目立たずプリントできました。紙にプリントしたときよりもガタつきは目立ちませんね!120メッシュよりも網目が大きいのでたくさんインクが落ちるというメリットがあります。ラメが入った金銀インクなどはまず80メッシュをお試しください!こってり綺麗にキラキラが印刷できますよ~。 80メッシュで布にプリントした画像 60メッシュで布にプリント 意外にも紙にプリントした時ほどのガタつきはありません!しかし、布地には馴染みますが120メッシュには劣りますね。紙へのプリントに60メッシュはあまりおすすめできないと言いましたが、布であれば黒い生地に白インクをこってりはっきりプリントしたい!という場合におすすめ。120メッシュで白が薄いな~とお悩みの方は、黒いTシャツ×60メッシュ×ベタ多めのデザイン×白インクの組み合わせは一度試していただきたいです。 60メッシュで布にプリントした画像 シルクスクリーンのメッシュについてまとめ シルクスクリーン印刷のメッシュとは? シルクスクリーンは孔版印刷の一種で、メッシュ(網の目)状のスクリーン(版)にインクを通過させる孔(あな)をあけて印刷する技法です。メッシュとはその孔(あな)の数(粗さ、細かさ)のことで、メッシュの数は1インチの中に何本の糸が織られているかという数字です。 メッシュが細かい →デザインの再現度は高いが目詰まりしやすい。細かいデザインを印刷したいときや、紙に印刷するときにおすすめ。 メッシュが粗い →デザインの再現度は低いが目詰まりしにくく、落ちるインクの量も多くなる。ラメが入った金銀インクや、黒いTシャツに白インクをはっきり濃く乗せたいときにおすすめ。 メッシュの選び方 上記を参考にして、印刷したいデザインが線画が多いかベタが多いか。布の色やインクの種類、素材によって出来上がりを想像しながら選ぶのが◎ 以上、今回はシルクスクリーンのメッシュの違いについて実際の違いを画像で見ながら説明しました。基本的には標準の120メッシュからお試しいただくのがおすすめですが、80、60と目が粗くなるにつれて落ちるインクの量も多くなるので、ラメが入った金銀インクや黒いTシャツに白インクをたくさん乗せたい!なんてときは80メッシュや60メッシュが向いていたり。 同じデザインでも使うメッシュによって仕上がりの雰囲気も変わったりしますので、お好みで選ぶのもアリです。 次回は実際に金銀インクだとどう違うのか?白の発色に差は出るのか?などをご紹介予定!お楽しみに~ この投稿をInstagramで見る HANDo(ハンドゥ)(@hando__official)がシェアした投稿

-

ミニミニおぎこラボ~誰でも簡単!虹色おばけのつくりかた~

この投稿をInstagramで見る HANDo(ハンドゥ)(@hando__official)がシェアした投稿 イラストなんて描けない…絵はどうも苦手…なんて方も大丈夫!好きな色のインクを好きな数乗せて刷るだけであっという間に虹色おばけの完成?? おぎこの絵心も前世に置き忘れてきてしまったのでこのおばけちゃんはフリー素材です?丸や四角、ハートなど手描きで描いたものでももちろんOKですよ〜! HANDoは水性インク使い放題なのでぜひぜひ色んな色の組み合わせで遊んでみてくださいな☺️?

-

シルクスクリーンとは?やり方や必要なもの、印刷手順や体験できる場所を紹介

シルクスクリーンとは シルクスクリーンとは孔版印刷の一種で、メッシュ(網の目)状のスクリーン(版)にインクを通過させる孔(あな)をあけて印刷する技法です。現在はテトロンやポリエステルでつくられていますが、昔はこのスクリーンに絹(シルク)を使っていたという歴史上の理由から、シルクスクリーン、シルクスクリーン印刷、シルクスクリーンプリント、シルクプリントなどと呼ばれています。 シルクスクリーンってどうやるの?必要なものや手順を紹介 <必要な道具と材料> シルクスクリーンの道具一覧 ・スクリーン版・インク・スキージ・ヘラ・スプレーのり・プリント用のパネル(中敷き)・ティッシュ・水を入れたコップ・Tシャツなど刷る素材・ドライヤー(・アイロン) 「スクリーン版」はTシャツくんを使って自分で作るパターンと、製版サービス「ロゴスル」を使って製版済みのスクリーン版をご自宅へお届けするパターンが選べます!「Tシャツくん」がおすすめの方・版づくりから楽しみたいこだわり派さん・自分の手でつくることをストーリーとして大事にしたい方「シルクスクリーン製版サービスロゴスル」がおすすめの方・シルクスクリーンを試してみたい初心者さん・プリント作業に集中したい方それぞれの詳細は下記ページもしくは記事の後半でご紹介しています! Tシャツくんhttps://www.webshop.hando-horizon.com/SHOP/101390016.html シルクスクリーン製版サービス「ロゴスル」https://www.webshop.hando-horizon.com/SHOP/361540/list.html <印刷できるものとインクの種類> Tシャツくんシルクスクリーンインクは水性から油性まで種類豊富!綿素材はもちろん、ポリエステルやナイロン、撥水生地にプリントできるインクのほか、ガラスやプラスチックに印刷できるインクも。 Tシャツくんシルクスクリーンインク ソフト・プレーン・リッチの比較 Tシャツくんでスタンダードなインクは「プレーン」「リッチ」「ソフト」の3種類。誰でも扱いやすく目詰まりしにくいプレーン、目詰まりしやすいけど濃色生地にもよく発色するリッチ、濃色生地には発色しないけど目詰まりしにくくサラッとした仕上がりになるソフト。用途やお好みでぜひ使い分けてみてくださいね。 Tシャツくん 水性 シルクスクリーンインク 素材対応表 NEW!エコな詰め替えタイプも出ました! Tシャツくんシルクスクリーンインク「プレーン」にエコな詰め替えタイプも新登場!お手持ちの容器を繰り返し使うことができ、ゴミもコンパクトなのが嬉しいポイント。 Tシャツくんシルクスクリーンインク プレーン500gオトクな詰め替えタイプはこちら Tシャツくん シルクスクリーンインク全種ご紹介!水性・油性の違いも。 <シルクスクリーンのやり方・印刷手順> ①中敷きを入れる。 ②刷りたい位置に版を置く。 ③絵柄の上部にインクを乗せる。 パネルを入れる 版を置く インクを乗せる ④スキージで刷る。 ⑤版を持ち上げて… ⑥乾いたら完成! スキージで刷る 版を上げる 完成! シルクスクリーンの特徴・メリット ①自宅でも手軽に始められる シルクスクリーンは何か大きな業務用の機械だったり、作業場のような場所がないとできない…なんてことはありません!道具さえ揃えてしまえば皆さんのご自宅でも簡単に始めることができますよ♪ ②自分でオリジナルのTシャツや年賀状が作れる Tシャツくんのスクリーンでは、1枚でおよそ100階程度の印刷ができます。文化祭や体育祭でクラス全員分のオリジナルTシャツや、その年の年賀状大量印刷!なんてものもお手の物。 https://www.hando-horizon.com/report/3461/ ③図版が反転しない デザインは反転させなきゃならないの?何か難しいことをしなきゃいけないの?なーんてことはありません!描きたいものをそのまま、唯一の注意点は「真っ黒」で作っていただくことだけ! ④多色刷りもできる シルクスクリーンは基本的に1色刷りでしょ?というイメージがあるかもしれませんが、ちょっとした工夫で2色、3色といった多色刷りもできちゃいます。どんな色の組み合わせにしようかな~と考えるだけでワクワクしますよね。 シルクスクリーンの特徴・デメリット ①デザインに工夫が必要 あまりにも細い線や細かい柄は、インクの目詰まりの大敵!成功しやすいデザイン作成の目安は「線幅1mm以上」です。 シルクスクリーン デザイン作成のポイント ②フルカラー印刷が難しい 「4色分解」という方法を使えば写真なども表現することが可能ですが、フルカラー印刷はかなり難易度高め。CMYK(シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック)の色の重なりでフルカラー表現をする方法です。 ③多少慣れが必要 スキージで刷るときの力の入れ具合で掠れてしまったり、滲んでしまったり…、また刷る素材によって力の調整が必要だったり…など、慣れるまでは難しく感じることも多いかもしれません。そこで、HANDoで一度プリント体験をしてみるのはどうでしょう?プロが製版から印刷まで丁寧にお教えします!この生地にはプリントできる?印刷のコツは?など様々な疑問も解決!上達への近道になるかも? HANDo KICHIJOJIでは、工房を体験・制作の場としてご利用いただくこともできます。シルクスクリーンが初めての方はもちろん、個展用の作品作りや販売製品の制作など、幅広い方にご利用いただけます。 詳細とご予約はこちらhttps://www.hando-horizon.com/manabiba/yoyaku/ ご自宅で簡単に始められるシルクスクリーンのおすすめセット ホリゾン・インターナショナル株式会社「Tシャツくんミドル」 ひとつずつ道具を揃えるのは面倒!という方にこそおすすめしたいのがTシャツくん。このセットがあれば製版から印刷まで、すべての作業が可能。自分で用意するのはイラストなどのデザインと刷りたいものだけ!Tシャツはもちろんトートバッグや靴下、ハガキや紙袋などにもプリントできるので、小ロット制作におすすめです。 Tシャツくんシリーズは全部で3種類。22cm角のプリントができるスタンダードなTシャツくんミドルのほか、12cm角のワンポイントプリントができるTシャツくんジュニアや22×36cm角のプリントまで対応したTシャツくんワイドも。それぞれ”大は小を兼ねる”ので、下のサイズのフレームもお使いいただけます!(ワイドならミドルサイズとジュニアサイズも作成可能) 自分で全部やるのはうまくできるか不安…という方には、シルクスクリーン製版サービス「ロゴスル」もおすすめ。難しそう…と感じる製版作業は全てお任せできるので、印刷したいデザインを送るだけで完成した版と必要な道具がご自宅に届きます。 Tシャツくんhttps://www.webshop.hando-horizon.com/SHOP/101390016.html シルクスクリーン製版サービス「ロゴスル」https://www.webshop.hando-horizon.com/SHOP/361540/list.html 気軽にシルクスクリーン印刷を体験してみよう シルクスクリーンプリントについてご紹介しました。手軽に楽しくオリジナルのTシャツや年賀状が作れるシルクスクリーンプリント。まずは少し体験してみたいという方はぜひ東京・吉祥寺のHANDo KICHIJOJIへ遊びに来てくださいね!プロが製版から印刷まで丁寧にお教えします。また、ご購入をご希望の方にTシャツくん無料レクチャーも実施中。この生地にはプリントできる?印刷のコツは?などのご質問もぜひお気軽にご連絡くださいませ。 お問い合わせはこちらhttps://www.hando-horizon.com/contact/

-

シルクスクリーン 多色刷りの位置合わせのコツをご紹介!~②トンボ編~

2色刷りをしたロゴマーク 前回の記事では、シルクスクリーンの多色刷りの位置合わせコツとして、クリアファイルを使った方法をご紹介しました。 https://www.hando-horizon.com/labo/10058 ただし、以下のような条件下には適していないという点もお伝えしました。 ・版を固定できない環境・厚手の素材に刷るとき・クリアファイルよりも大きいものに刷るとき例:大人用のTシャツ、トレーナー、マチの付いた袋物(バッグ、巾着)、など そこで、今回は上記の条件でもできる、〈トンボ〉を使った位置合わせの方法をご紹介します。 トンボで位置合わせをする方法 必要な道具 通常のシルクスクリーンの道具と、〈透明のセロハンテープ〉をご用意ください。 〈STEP1〉多色刷り用のトンボ入り原稿を作る まずは、色ごとの原稿を用意します。ここでのポイントは、版を重ねるときの目印として、データごとに「トンボ」を入れること!トンボを重ねて1色ずつ印刷をすることで、デザインが完成されます。 トンボを入れるうえで、注意点が3つ! ① トンボは各データ同じ位置、同じ形状、同じサイズで入れてください。 ② トンボは、データの四隅または上部分だけでOKです。(センタートンボも不要) ③ デザインから1~2㎝ほど余白を開けて配置してください。 今回は、こちらの2版のデータを用意しました。下画像の〈版1〉と〈版2〉を2色刷りして、「仕上がりイメージ」のデザインを作っていきます。 Tシャツくんのミドルフレームに、上下に配置をして製版しました。トンボも一緒に製版してくださいね。 1枚のスクリーンにまとめて配置する場合、しっかりと間隔をあけると刷りやすくなりますよ。 このようなレイアウトで製版しました またこのときに、トンボ付きの仕上がりイメージを、印刷する素材の数量分、原寸コピーをしておいてください。(STEP2で使用します!) 〈STEP2〉印刷する位置を決める 次に、STEP1で原寸コピーした仕上がりイメージを使って印刷する位置を決めていきます。 印刷をする位置を決めていきます 位置が決まったら、画像のようにマスキングテープで貼り付けてからトンボ部分だけを残して他の部分を切り落とします。 位置が決まったら、テープで固定 トンボだけ残します 印刷する素材がいくつかある場合は、あらかじめすべてに貼っておくとスムーズです。 〈STEP3〉版のトンボにセロハンテープを貼る スクリーン上のトンボの穴を、裏表両面からセロハンテープでふさぎます。こうすることで、インクが通るのを防ぐだけでなく、スクリーンの下が透けて見えるのでトンボの重なり具合が確認しやすくなります! マスキングテープでも代用できますが、やはり「透けて見える」という点でセロハンテープがおすすめです。 インクが通らないように、セロテープ隠す トンボ四か所をセロハンテープで隠しました ここまで準備ができれば、あとは簡単に刷ることができますよ! 〈STEP4〉1色目の印刷 印刷する素材に中敷きをセットしてから、1色目を刷っていきましょう。 素材に貼り付けたトンボに重ねるようにして版を置きます。 セロハンテープが透明だから、素材に貼ったトンボが透けて見えます 位置が固定できたら、インクを乗せて1色目を印刷します。たくさん刷る場合は、セロハンテープの透明度をキープしたいのでなるべくセロハンテープの上を避けてインクを置いてくださいね。 インクを置いて、刷って、ゆっくり版を持ち上げましょう できました!ここで、素材に貼っているトンボをうっかり剥がさないよう要注意です!最後の印刷が終わるまで貼ったままにしておきましょう。 そして2色目に移るまえに、版の掃除もお忘れなく! 〈STEP5〉2色目の印刷 1色目に印刷したインクがしっかり乾いたら、2色目にいきましょう! やり方は1色目と同様。まずはトンボを重ねて印刷する位置を固定します。 2色目の位置合わせはこんな感じ 位置合わせができたら、版にインクを乗せて、印刷していきます。 インクを置いて、刷って、ゆっくり版を持ち上げましょう 2色刷り、出来上がり! どうしょう!ズレることなく、きれいに重なりました!3色以上刷る場合も、同じ工程で刷ってくださいね。 最後に、素材に貼っていたトンボを剥がしてからしっかりと乾かして完成!布地の場合はアイロンをするとより定着します。 セロハンテープについたインクは拭き取れる 万が一セロハンテープの上にインクが付いてしまってもティッシュや布で簡単に拭き取ることができます。 時間がたって乾いてしまった場合は、水で濡らした布で拭き取ればOK。 セロハンテープについたインクは拭き取れます まとめ クリアファイル編とは違い、原稿のつくり方がポイントになるトンボ編、いかがでしたか? フレームを固定する道具がないときや、スウェットなど厚めの素材に刷るときにはとても便利な方法です。 印刷する状況によって、やりやすい方法をえらんでくださいね。 多色刷りはどうしても手間と時間がかかりますが、そのぶん完成したときの感動はひとしお! 慣れてきたら色パターンを変えてみたり、あえて少しズラすことで味を出してみたり、手刷りならではの良さを楽しんでください!▶〈トンボを使った位置合わせ〉方法はYouTubeで動画編も公開中!