Tシャツくん露光失敗…考えられる原因

Tシャツくんのスクリーン製版がうまくいかずに困っていませんか?製版の失敗は、原因さえわかればぐっと減らせます。この記事では、Tシャツくん製版でよくある失敗例とその原因、対処法を解説します。

Tシャツくん露光失敗…考えられる原因

失敗例① なかなかデザインが出ない、デザイン以外に小さな穴があく

ブラッシングをしてもなかなかデザインが出てこない、ずっとこすっているとデザインの周りや関係ないところに小さな穴が空いてしまったという場合。これは「露光のし過ぎ」が原因です。主に原稿の黒さと作業方法に原因があります。

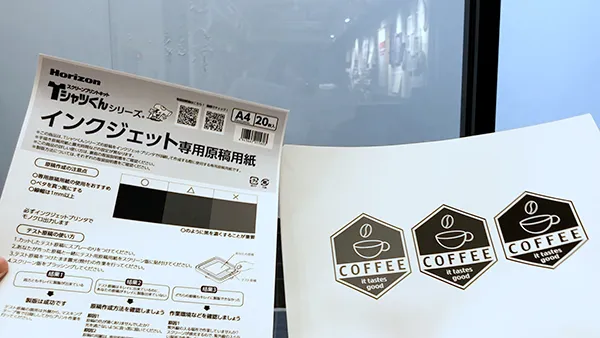

・原稿用紙の確認

Tシャツくんの露光時間はTシャツくん専用原稿用紙に合わせて設定されています。市販のコピー用紙などでは、光を通す量が異なるため、上手く製版できません。必ず「Tシャツくん専用原稿用紙」を使いましょう。

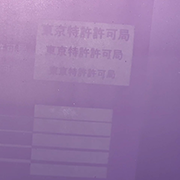

・原稿の黒さの確認

Tシャツくんの製版でとにかく重要なのが、出力した“原稿の黒さ”が“真っ黒”であること!専用原稿用紙のパッケージ表紙の黒さの比較表(〇△×と記載のある表)と比べて、〇のように真っ黒になっているか、見比べて確認します。

原稿に印刷されているインクの濃度が薄いと、デザインの部分も光を通して固まってしまいます。

①デザインデータ自体を真っ黒(K100%)にする、②プリンターの設定で「きれいモード」、「厚紙モード」などゆっくり印刷される設定を選ぶ とインクがしっかりのって印刷されます。

・作業時の環境

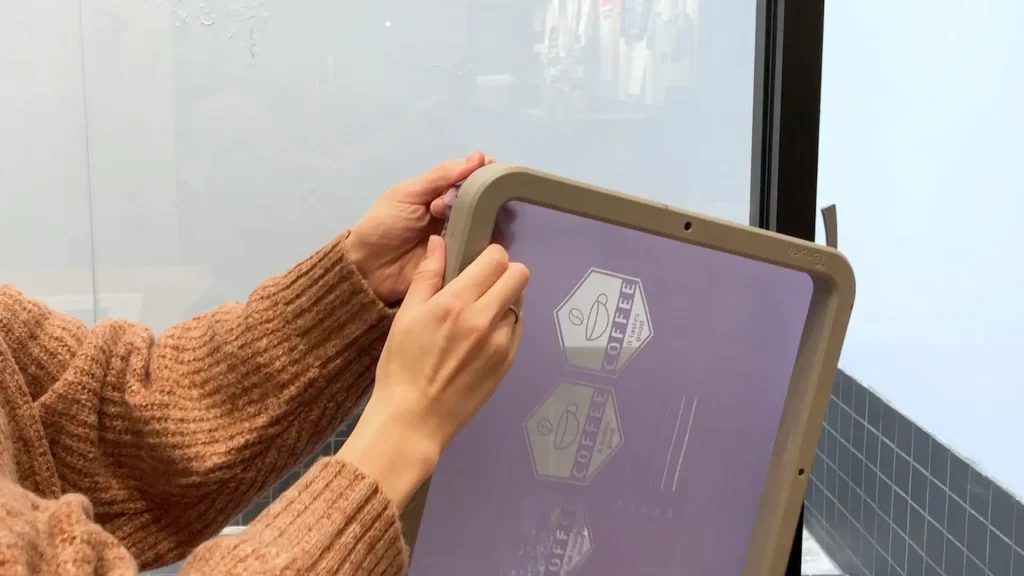

Tシャツくんのスクリーンは紫外線が大敵です。太陽光の入る窓の近くでは作業しないでください。

遮光カーテンをしめて作業しましょう。

・原稿用紙の密着

スクリーンに原稿用紙を貼るときの密着も重要です。スキージなどで空気が入らないようにしっかりと貼り付けましょう。密着していないと隙間から紫外線が入り込んでしまい、デザイン部分も固まってしまいます。

失敗例② 軽い力でこすってもデザインがくずれる

露光したスクリーンをハケでブラッシングをしようとしたら、軽い力でもデザインがボロボロと崩れてしまうという状態。これは「露光不足」が原因で起こります。下記を確認しましょう。

・原稿用紙の確認

Tシャツくんの露光時間はTシャツくん専用原稿用紙に合わせて設定されています。市販のコピー用紙などでは、光を通す量が異なるため、上手く製版できません。必ず「Tシャツくん専用原稿用紙」を使いましょう。

・本体の点灯確認

Tシャツくん本体のライトがすべて点灯しているか確認しましょう。もしライトが切れていると露光不十分となり、上手く製版できません。

また、蛍光灯は問題なく点灯していても、久しぶりに使う際や気温の低い時期は、蛍光灯が完全に点灯するまで数秒時間がかかる場合があります。その際は製版をする前に何度かスタートボタンを押して、蛍光灯の点灯を早めておきましょう。

もしライトが点灯していない場合は、<お問い合わせフォーム>からご連絡ください!

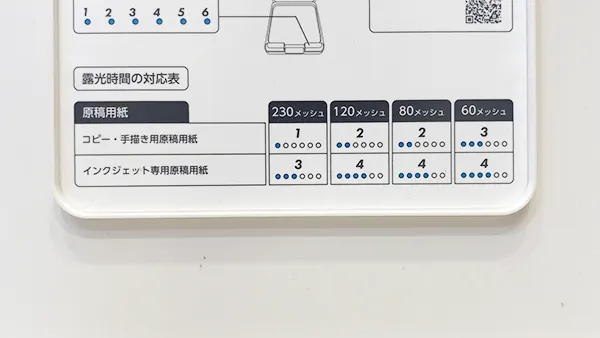

・露光時間の確認

まずは、設定する露光時間を確認しましょう。露光時間が短すぎると、スクリーンが十分に固まらず、ボロボロと崩れてしまいます。使用するスクリーンと原稿用紙に合わせて露光時間を調整しましょう。

露光時間の詳しい調整方法は<こちらの記事>をご覧ください!

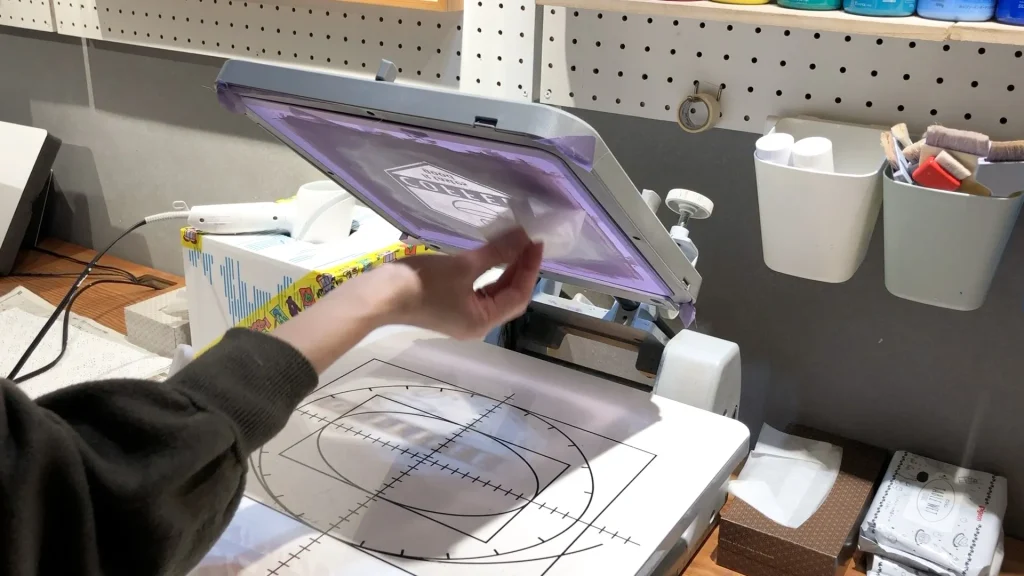

番外編:フレームが外れない!

露光が終わった後、フレームが本体から外れなくなってしまった経験はありませんか? これは、フレーム内に水が入り、まだ硬化していない感光乳剤が溶け出してそのまま固まってしまったことが原因です。

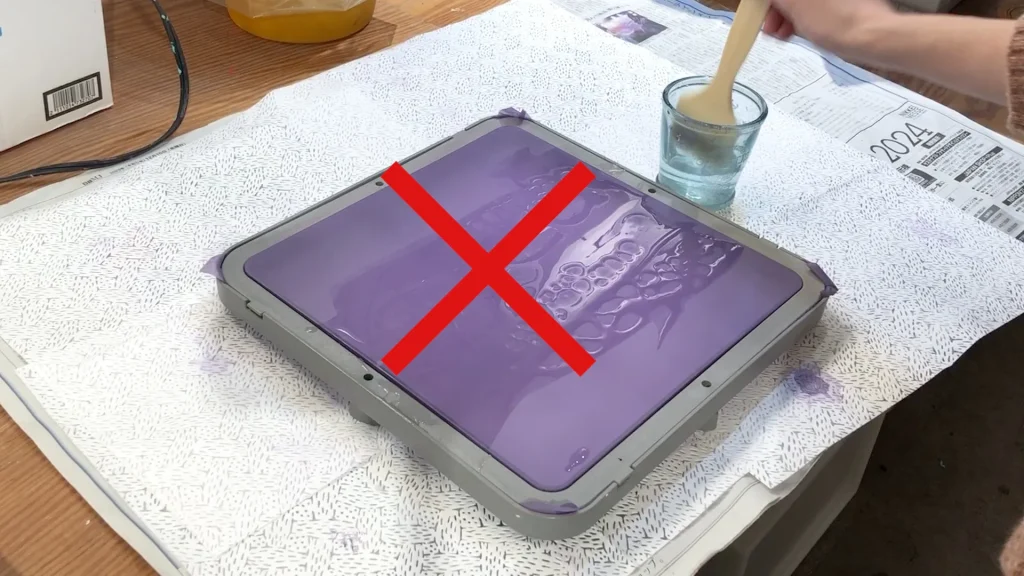

・ブラッシング時の注意

ブラッシングをする際は、水でひたひたにするのはNG。フレーム内に水が入らないように注意しましょう。万が一、入ってしまった場合は、ティッシュなどでふきとります。

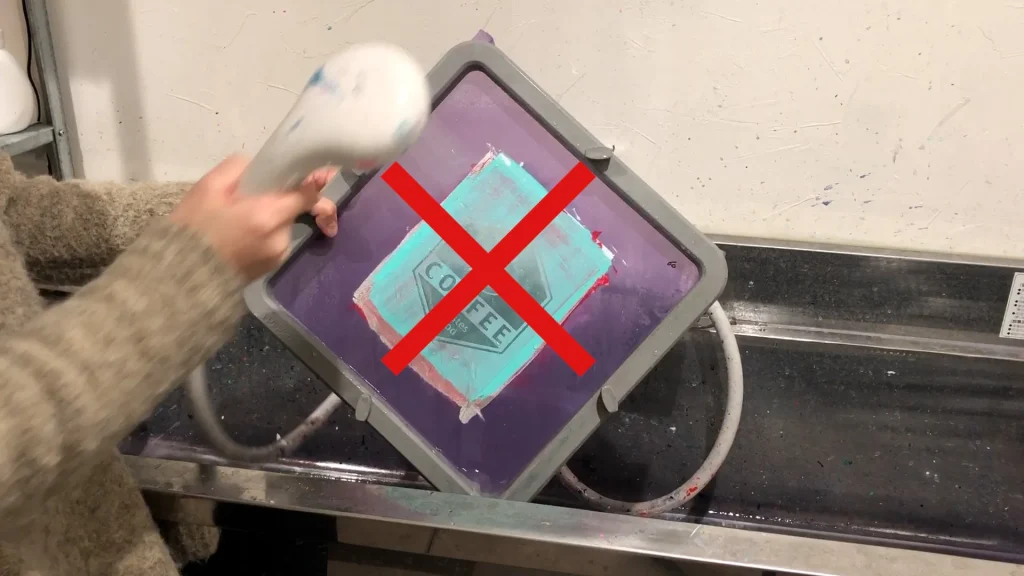

・プリント後のお掃除の注意

プリント後のお掃除、シャワーでじゃぶじゃぶはNGです。スクリーンの裏面を濡らしたウエスで拭き、最後に乾いたウエスで乾拭きします。デザイン部分のインクのつまりが取れて、透き通ればOK。表面は余分なインクをボトルに戻し、そのまま乾燥させます。

まとめ

Tシャツくんの製版は、ポイントを押さえればぐっと成功率が上がります!もし、この記事の内容で解決しない場合は、よろしければ下記サービスもご利用ください!

失敗してしまったスクリーンと原稿用紙をお送りいただければ、当社スタッフが原因を確認させていただき、あなただけの失敗しないポイントをまとめてご連絡いたします!ぜひご利用ください。

おすすめ記事

labo-

独自のワンタッチフレーム Tシャツくんシルクスクリーンフレームの特長

シルクスクリーンの重要アイテム「フレーム」。アルミ製のフレームや木枠など様々なフレームがある中で、Tシャツくんのフレームは何が違うのか?他のフレームにはない使いやすさをご紹介します! ポイント① 独自のワンタッチフレームで歪みなく張れる! 木枠などの自作フレームで起こりがちなデザインの「歪み」。引っ張りながらホチキスなどで張っていくと、デザインが歪んでしまうこともしばしば。Tシャツくんのワンタッチフレームなら、上枠と下枠の間にバチっと挟み込むだけ!あとはネジを締めるだけでデザインが歪むことなく綺麗にスクリーン張りをすることができます。 ポイント② ネジを回すだけで高い張り(テンション)が保てる! ネジを強く締めることで高い張り(テンション)の実現が可能。叩くと太鼓のようにポンポンと音がするくらいパンパンに張ることができます。 高い張りはきれいな印刷には欠かせません!版離れが良くなるので滲みやカスレが出づらく、きれいな印刷につながります。 ポイント③ 張り替え簡単!保管も省スペースでOK スクリーンを挟んでネジを締めるだけで紗張りが完了するので張替えも簡単。また、従来のネジより力が入れやすい形のネジを採用し、回転数も少なくなっているのでさらに使いやすくなりました! 使い終わったスクリーンはフレームから外して保管できるため、省スペースで保管可能です。 使い方注意点 ①張り替える時はネジ穴を塞ぐ スクリーンを再度張りたい時は、必ずすべてのネジ穴をマスキングテープで塞ぎましょう。 こうすることで高い張り(テンション)を保てます。 ②空気の通り道が大事 スクリーンを張る時は必ずフレームを少し机からはみ出して置きましょう。 空気の逃げ道を作ってあげることでピンとスクリーンを張ることができます。 ③ネジを緩めて保管 明日使うから…とそのままにするのは危険。 スクリーンを張ったまま保管する時は必ずネジを緩めましょう。緩めずに保管するとフレームが歪む原因になってしまいます。 Tシャツくんフレームでシルクスクリーンを楽しもう! Tシャツくんフレームは誰でも簡単にスクリーン張りができるよう設計されています。自作フレームはいつも大変…という方もぜひ一度使ってみてくださいね!Tシャツくんフレーム一覧はこちらTシャツくんフレーム付きの製版サービスはこちら

-

Tシャツくん露光時間完全ガイド!サイズ メッシュ 原稿用紙ごとに詳しく解説!

「Tシャツくんの製版が上手くいかない」、「Tシャツくんの露光時間ってどうやって設定するんだっけ?」と思っている方必見!Tシャツくんの露光時間をサイズ、メッシュ、原稿用紙別に詳しく解説します。最適な露光時間を知ることで、製版の失敗のリスクも減り、きれいな版が作れるようになります。これを読めば、あなたもTシャツくん製版マスターになれるかも? Tシャツくん専用原稿用紙について 露光時間について確認する前に、まずは原稿をプリントアウトする「紙」についてご紹介します。Tシャツくんの露光時間は、Tシャツくん専用原稿用紙に合わせて設定されていますので、市販のコピー用紙などを使うと製版が上手くいかない場合があります。(紙の厚さ等の違いで光の透過量が異なるため)必ず「Tシャツくん専用原稿用紙」を使ってプリントアウトしてくださいね。 また、Tシャツくん専用原稿用紙にはいくつか種類があるのをご存じでしょうか。大きく分けて2つ、原稿を印刷するプリンターによって使い分けます。 【インクジェット専用原稿用紙】 インクジェットプリンターを使用してデザインを印刷する場合に使います。裏表があります。右上に欠けがある方が印字面です。 【コピー機・手描き専用原稿用紙】 インクジェット以外のプリンター(レーザー/トナー等)を使用してデザインを印刷する場合、またはデザインを手描きする場合に使います。「80 & 120メッシュ用」と「60 & 230メッシュ用」がありますので、使用するスクリーンのメッシュ数に合わせて選びます。裏表はありません。 Tシャツくんの露光時間 スモール・ミドル・ワイド サイズ別に詳しく解説! 次に使用するTシャツくんの機種に合わせた露光時間をご紹介します。 【Tシャツくんジュニア】 ★露光時間の設定方法 S、M、Lと書かれたつまみを回して露光時間を設定し、スタートボタンを押して露光スタート。点滅している間は露光中。点滅が消えたら露光終了となります。 ★露光時間の対応表 230メッシュ 120メッシュ 80メッシュ 60メッシュ コピー機・手描き用原稿用紙 S S S S インクジェット専用原稿用紙 M L L L 【Tシャツくんミドル(T-M22) ※白い本体】 ★露光時間の設定方法 +-ボタンで露光時間を設定し、▶ボタンで露光スタート。点滅している間は露光中。ピーッと音が鳴り、点滅が消えて点灯に戻ったら露光終了となります。 ★露光時間の対応表 230メッシュ 120メッシュ 80メッシュ 60メッシュ コピー機・手描き用原稿用紙 1 2 2 4 インクジェット専用原稿用紙 3 4 4 6 【Tシャツくんワイド製版機】 ★露光時間の設定方法 分と秒ごとに「10+」と「1」のボタンで露光時間を設定し、スタートボタンで露光スタート。時間のカウントダウンが動いている間は露光中。カウントダウンが止まり、設定した露光時間の表示に戻ったら露光終了となります。 ★露光時間の対応表 230メッシュ 120メッシュ 80メッシュ 60メッシュ コピー機・手描き用原稿用紙 1分10秒 1分10秒 1分10秒 1分10秒 インクジェット専用原稿用紙 3分 4分15秒 4分15秒 4分15秒 【番外編:TシャツくんBlack】 「手描・コピー用」または「インクジェット用」ボタンを押して露光スタート。点滅している間は露光中。点滅が消えたら露光終了となります。 230メッシュ 120メッシュ 80メッシュ 60メッシュ コピー機・手描き用原稿用紙 手描コピー用 インクジェット専用原稿用紙 インクジェット用 まとめ 今回は、Tシャツくんの製版に重要な「紙」と紙に合った「露光時間」についてご紹介しました。この2つは製版作業において重要なポイントとなりますので、必ず守ってくださいね!Tシャツくんを使いこなして、快適にシルクスクリーンプリントを楽しみましょう!

-

おぎこの家ラボ①~パネル忘れた編~~金なのにメッシュ間違えた編~

家でTシャツくんやるのって面倒?代用品や良いアイデアはない?などなど、みなさまの声にお応えできるよう! テレワーク中のおぎこの家実験をちまちまゆるーくアップしていきますので、 みなさまぜひぜひゆるっとお付き合いくださいませ? テレワーク中のおぎこ。「いざサンプル作成!」と製版までしたものの… 中に敷くパネルがない! 頑張って荷物を詰め詰めしたのになんと…パネルを忘れるという失態…… 吉祥寺の工房が便利すぎてすっかり頭から抜けていました? それにしても皆さん…Tシャツくんどこで作業しているんだろう…リビング?自室?床…?? さて、この紙袋に入る硬いものないかな~と、ちょうど良いものがありました! 四谷学院の下敷き!! おぎこ予備校の時代のものです。東進の下敷きでもいいよ いや・・・ぴったりすぎ 持ち手が邪魔なので逆さまで うーん…このポッコリ気になるけど、まあいいか(※おぎこはかなりのズボラです) そして気付くおぎこ… 金インクなのに120メッシュにしちゃった!! ※金銀インクはラメが詰まるので60~80メッシュ推奨です 気にせず刷ります 普通にいけた! お掃除をして…目詰まりも無し! <<実験まとめはこちら>> 中に敷くパネルは硬くて刷る面が平らになればなんでも良い ※Tシャツなど布にプリントする時はズレないように軽くスプレーのりを吹きかけてださい? 金銀インクは120メッシュでもまあいける ※推奨は60〜80メッシュなので目詰まりに気をつけて作業してね! 次回の更新は気が向いたら?ではまた〜!

-

シルクスクリーンによる挿絵 草間彌生×不思議の国のアリス

以前の記事でシルクスクリーンのアーティストとして紹介した草間彌生さん。今回はその草間彌生がアートワークを手掛けた本、「不思議の国のアリス」の紹介です。思わずジャケ買いして飾っておきたくなる程ステキな本の挿画は、シルクスクリーンで作られたもの。今話題の展示会「特別展アリス― へんてこりん、へんてこりんな世界 ―」でも展示されている本です。 ▼ 以前の記事はこちら https://www.hando-horizon.com/labo/5391 シルクスクリーンのアート作品 有名作家の紹介も ● 草間彌生 とは 草間彌生の作品 (https://www.hando-horizon.com/labo/5391) 前衛芸術家・小説家。アートにあまり詳しくない人でもドット(水玉模様)のカボチャはどこかで目にしたことがあると思います。 1950年代に渡米しネット・ペインティング、突然パフォーマンスを始めるハプニングや体験型インスタレーション等を行い「前衛の女王」と呼ばれました。2016年には文化勲章を受章。1929年生まれの草間氏は、現在も現役の日本を代表するアーティストです。 ● 草間 彌生 作品の特徴 幼いころから幻聴や幻覚に悩まされ、その世界観を描いていました。ドットや網目をはじめ同じモチーフを反復しているのが特徴的です。 ● 世界中で愛されている児童文学、不思議の国のアリス 「子供のときに読んだことがあるけど、どんな話だったか思い出せない」という人も多いのではないでしょうか?少女・アリスは時計を持ったウサギの後を追いかけて、不思議な世界へ。個性豊かなキャラクターたちと出会いながら冒険するファンタジーです。 ● 「不思議の国のアリス」原作は? 引用:https://alice.exhibit.jp/works/ アリス展 マッド・ハッターのお茶会でのアリス、『不思議の国のアリス』初刊行版本より、ジョン・テニエル画、1866年、V&A内ナショナル・アート図書館所蔵 © Victoria and Albert Museum, London ● 作者 ルイス・キャロル 本名チャールズ・ラトウィッジ・ドジソン。イギリス・オックスフォード大学の数学教授。 「不思議の国のアリス」の物語が生まれたきっかけは、彼の知人の子供たちと遊んでいるときに即興で話したことでした。 1865年に『不思議の国のアリス』(原題: Alice’s Adventures in Wonderland)初版刊行。続編は1871年に『鏡の国のアリス』(原題:Through the Looking-Glass, and What Alice Found There)を発表しています。 ● 挿絵 ジョン・テニエル 当時イギリスで風刺画家として人気の絵師。「不思議の国のアリス」刊行にあたり作者のドジソンとレイアウトやイラストを綿密に計算し、現在でも愛されるアリスの世界観を作り上げています。当時の挿絵は木版画で作成されました。 ● 草間彌生 in ワンダーランド 『不思議の国のアリス With artwork by 草間彌生』(ルイス・キャロル 著、楠本君恵:訳/グラフィック社)引用:MoMA Design Store(https://www.momastore.jp/shop/g/g9784766124545/) 草間彌生が挿絵を担当した『不思議の国のアリス With artwork by 草間彌生』(初版2013年 ルイス・キャロル 著、楠本君恵:訳/グラフィック社)も、アリスの世界をテーマにした素晴らしい作品の一つ。もともとはイギリスの現代美術館『テート・モダン』での草間氏の個展に併せて企画・出版されたものだそうです。 ● アリスの世界観と草間 彌生の作品がぴったり マッドハッターを思わせる帽子(シルクスクリーン作品)/『不思議の国のアリス With artwork by 草間彌生』(ルイス・キャロル 著、楠本君恵:訳/グラフィック社) ワンダーランドの主役は草間彌生。アリス、ウサギ、チェシャ猫、芋虫やハッドハッター等のキャラクターそのものは描かれていません。それでもポップでカラフル、そしてサイケデリックな挿画は本文の幻想的なイメージとぴったり。 挿画はほとんどがシルクスクリーンで制作されたものだそう。色使いや反復するモチーフなど、草間彌生の作品をたっぷり堪能することができます。 声に出して読みたいタイポグラフィ/『不思議の国のアリス With artwork by 草間彌生』(初版2013年 ルイス・キャロル 著、楠本君恵:訳/グラフィック社) 本文は原作に沿った現代日本語訳です(原作冒頭の詩は省略)。遊び心のあるタイポグラフィもこの本の見どころ。内容に沿って文字が大きくなったり小さくなったりと変化するのが面白く、読み進めていくうちにどんどん不思議の国の世界へ引き込まれていきます。 本の装丁もステキです。このまま部屋に飾れます。(撮影:筆者) ● 大人も楽しめる絵本 大人になってから読む「不思議の国のアリス」は時代背景と風刺が理解できたり、キャラクターの噛み合わない会話を楽しんだりと、子供時代とはまた違ったおもしろさがあります。 豪華な挿絵もあるこちらの本は、草間彌生の絵が欲しいと思っている方にもおすすめ。プレゼントにしてもおしゃれですね。 ● 「不思議の国のアリス」の魅力とクリエイター 動くチェシャ猫のインスタレーション(撮影:筆者)特別展アリス― へんてこりん、へんてこりんな世界 ―/森アーツセンターギャラリー(https://alice.exhibit.jp/about/) アリスが冒険するのはだれも行ったことのない不思議の国。インパクトの強いキャラクターが織りなす非現実的な物語は、様々なクリエーターにインスピレーションを与えます。 イラストや映画、舞台、ファッション等「不思議の国のアリス」がテーマとなっている作品も多く作られてきました。この記事で紹介している草間彌生の本も展示されていますよ。 ● 「不思議の国のアリス」展示会も大人気 今話題の『特別展アリス― へんてこりん、へんてこりんな世界 ―』では「不思議の国のアリス」が生まれた時代背景や様々なジャンルのアリス約300点もの作品に触れることができます。没入型の展示&演出もあり、自分も不思議の国に迷い込んだようなワクワク感があります。 東京(2022年7月16日〜10月10日)―大阪(2022年12月10日〜2023年3月5日)と順に開催しているので、のぞいてみてはいかがでしょうか。 ケース内の右 草間彌生の本が展示されています(撮影 筆者)特別展アリス― へんてこりん、へんてこりんな世界 ―/森アーツセンターギャラリー ● 「不思議の国のアリス」で創作意欲が湧いてきたら、シルクスクリーンを体験してみよう! 数々のクリエーターと同じように「不思議の国のアリス」からインスピレーションを得たら、ぜひオリジナル作品をつくってみませんか? ▼ シルクスクリーンの作り方に関する過去記事はこちらもおすすめ。 https://www.hando-horizon.com/labo/4506 シルクスクリーンとは?やり方や必要なもの、印刷手順や体験できる場所を紹介 https://www.hando-horizon.com/labo/4600 東京・吉祥寺でシルクスクリーン体験~手ぶらでできる体験コース&ワークショップ~ 「草間彌生のように、私も本が作りたい」という方に朗報です! 手作りで本を作れるオープンアトリエ型ワークショップART BOOK TRIAL 2022を開催中。詳細は下記のリンクよりご確認ください。 >> https://www.hando-horizon.com/info/6330/ 【参考サイト】 特別展アリス― へんてこりん、へんてこりんな世界 ― https://alice.exhibit.jp/about/ 草間彌生 美術館 https://yayoikusamamuseum.jp/