シルクスクリーンで「木材」へのプリントに適したインクは?

今回は、お問い合わせの多い「木材」へのプリント実験レポートをお届けします!

木材へのプリントに適したインクはどれか、

①表面加工が施された木材

②加工無しの木材

の2パターンで検証しました。

ちなみにシルクスクリーンのインクには「水性」と「油性」があります。

HANDoでは水性インク7種類、油性インク3種類をラインナップしています。

インクの詳細はこちらの記事でご紹介していますのでぜひチェックしてみてくださいね。

それでは実験レポート、いってみましょう!

目次

・〈実験1〉木材に刷る!

・〈実験2〉表面加工された木材に刷る!

・今回使用したインクと、インク周辺商品

・まとめ

・〈実験1〉木材に刷る!

百円ショップで購入したこちらの板材にプリントしてみます。

表面は何も塗装されておらず、少しザラつきのある手触り。

うまくプリントできるのでしょうか…!

◆使用インク:プレーンインク「くろ」vs油性インク「くろ」

◆使用スクリーン:120メッシュ

◆検証:印刷翌日の耐久チェック(①引っ掻きテスト②水濡れ&擦りテスト)

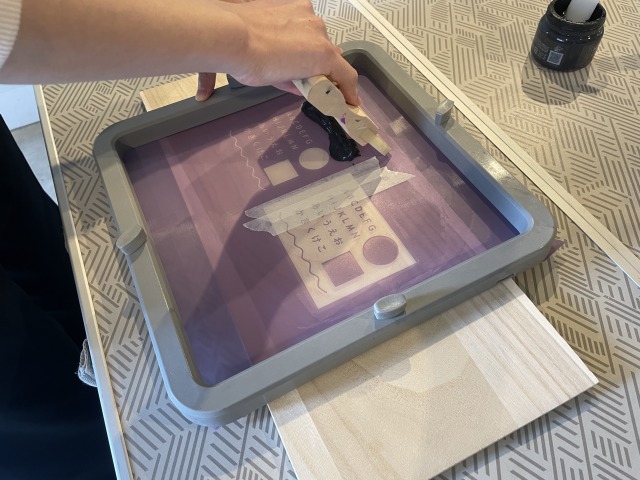

今回の木材はミドルサイズのフレームよりも小さく不安定だったので、しっかりと手で押さえて刷りました。

刷りあがり直後~乾燥

刷りあがりはこのようになりました!

・プレーンインク:

すぐに木材に染みこみ、10分程度で触っても指に付かないくらいに乾きました。

仕上げはドライヤーで乾燥をします。

・油性インク:

刷った直後からかなりツヤのある仕上がりに。すぐには乾かないので、触ったら指にインクが付着してしまいそう。

油性インクの仕上げは、ドライヤー乾燥では硬化しないため、24時間自然乾燥をさせます。

印刷翌日の耐久テスト

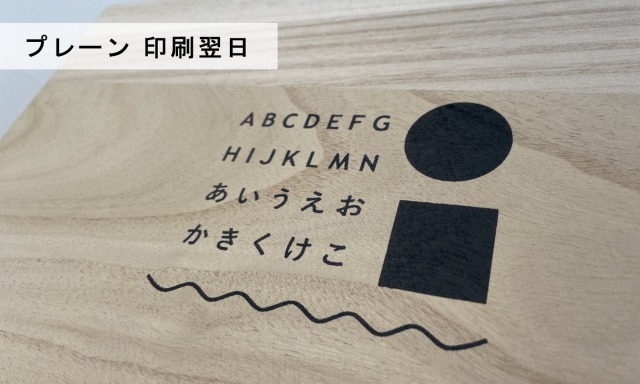

そして、翌日の状態がこちら。

・プレーンインク:

木に馴染んでマットな風合いで、サラッとした触り心地です。

・油性インク:

翌日もツヤツヤとした光沢が残り、触り心地はニス塗装が施されたような、ツルっとした表面。

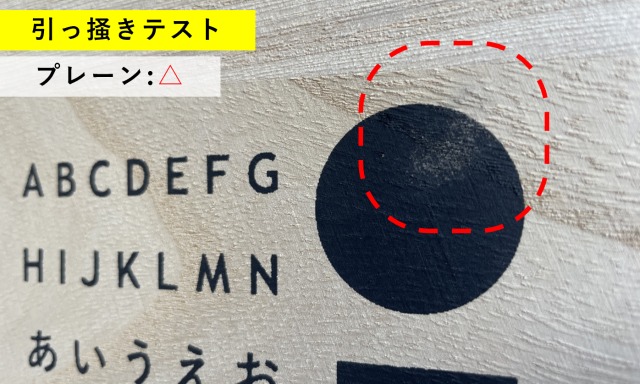

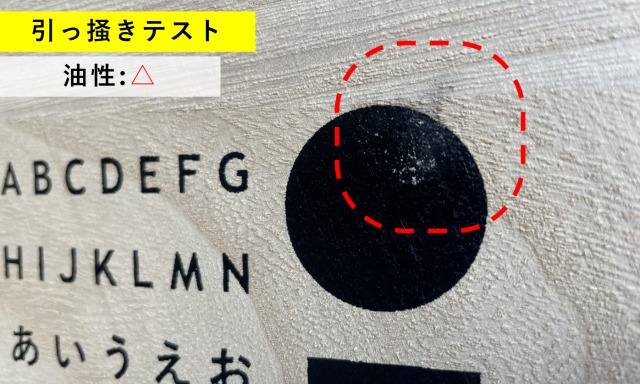

それでは、ドキドキしながらコインを使って引っ掻いてみます!!

女性スタッフが強めの力で10往復ほど、引っ掻きました。

いずれも多少色が薄くなりましたが、インクが剥げたというより木材の表面自体が削れて、インクごともっていかれたような感じです。インク自体はいずれもしっかり定着している印象。

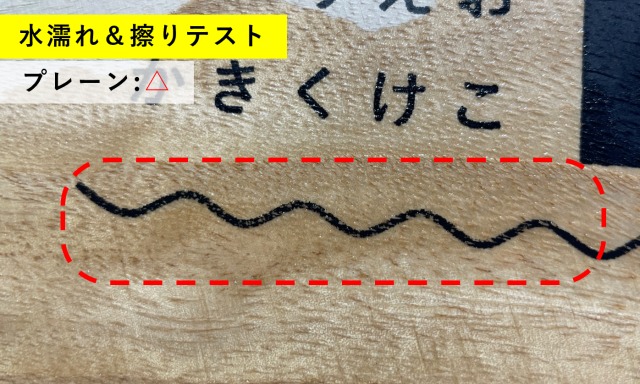

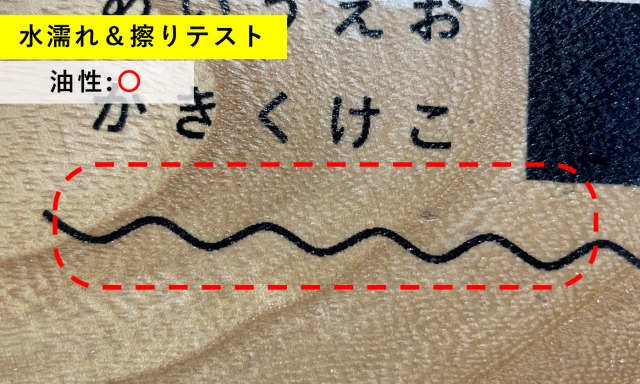

さらに、水に濡らして擦ってみるとどうでしょうか?

水に濡らした時点ではいずれも全く変化はありませんでした。

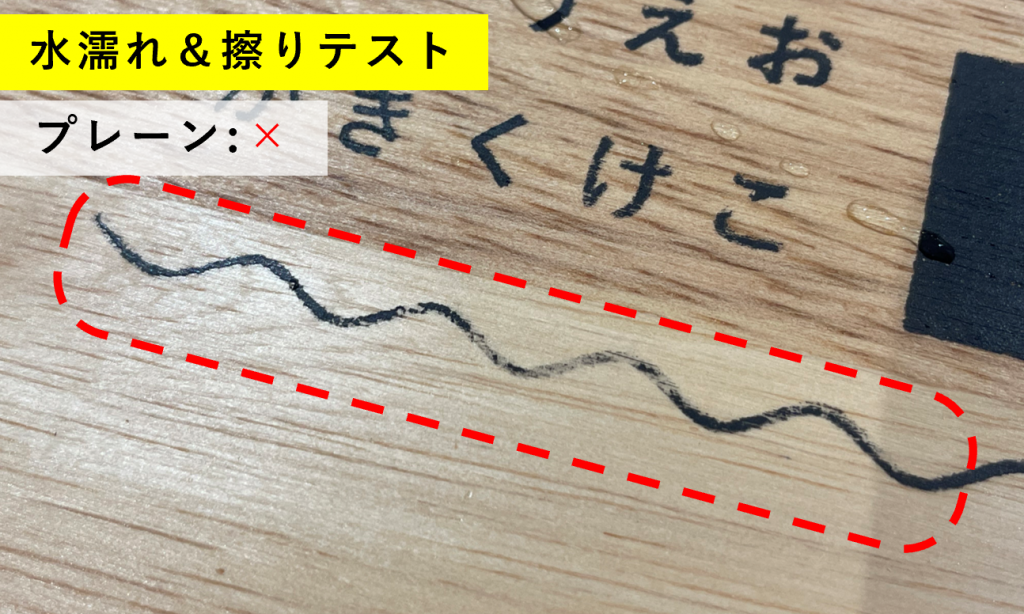

しかし、スポンジで擦るとプレーンの方が微かに薄くなりました。

ただ、引っ掻きテストと同様に、木材の表面自体がカスレてインクがもっていかれたような感じになりました。

木材プリントまとめ

・プレーンインク、油性インク、いずれも定着は◎

・耐久性は大きな差はないが、木材の表面自体が剥げやすく、インクも一緒に剥げてしまう。

・耐水性はいずれのインクもある程度見込めるが、擦るとプレーンの方がやや薄くなるかも?

・インクによって仕上がりの風合いが異なる!プレーンインクはマットに、油性インク光沢のある仕上がりに。

〈実験2〉表面加工された木材に刷る!

続いて、ラッカー塗装が施されている木材にプリントします。

※ラッカー塗装とは耐水性や表面の傷を防ぐ効果のある仕上げ塗装の方法です。

今回の実験ではこちらのまな板を使ってみました。表面はトゲもなく滑らかな触り心地です。

◆使用インク:

プレーンインク「くろ」

リッチインク「くろ」

油性インク「くろ」

撥水インク「くろ」

◆使用スクリーン:120メッシュ

◆検証:印刷翌日の耐久テスト(①引っ掻きテスト②水濡れ&擦りテスト)

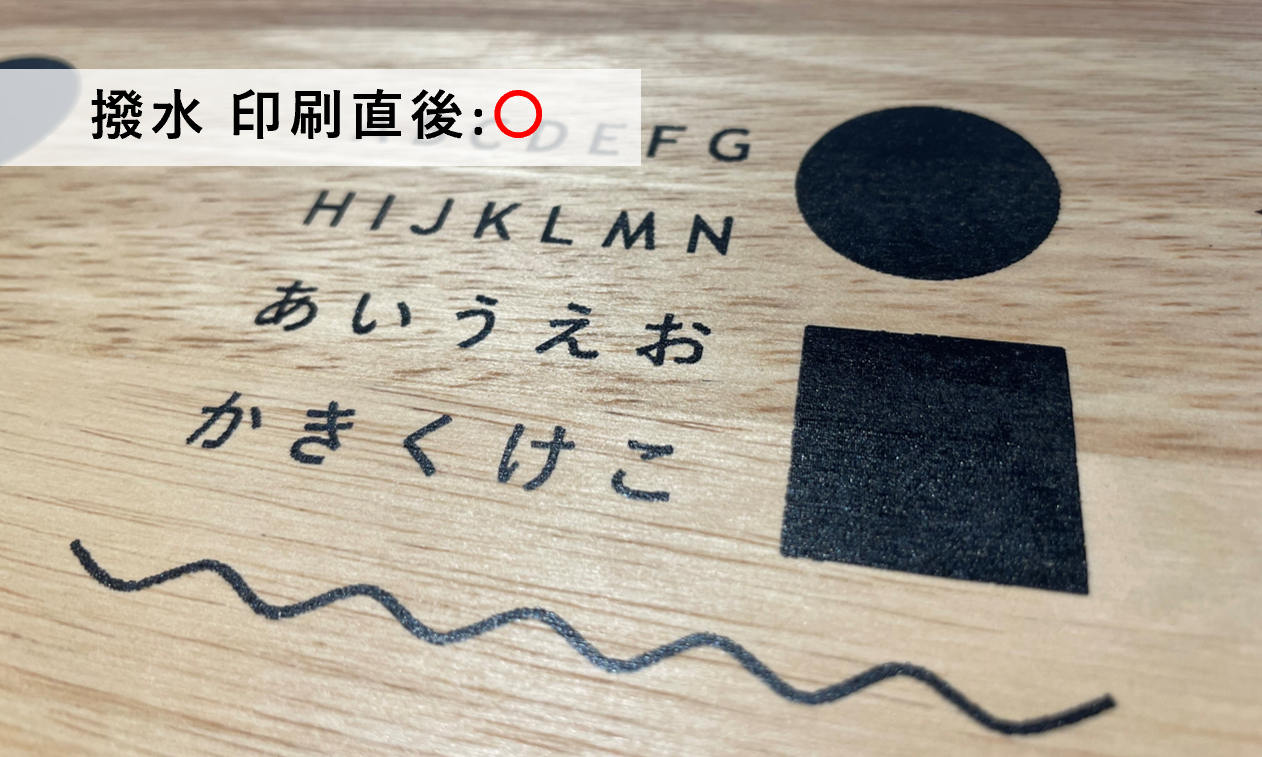

刷りあがり直後~乾燥

刷った直後の状態がこちら。

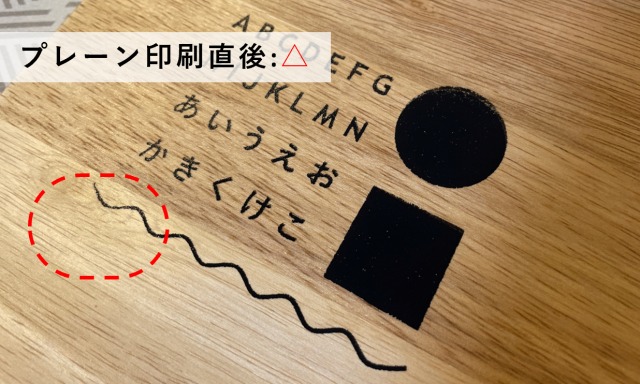

・プレーンインク:

部分的にインクを弾くような刷り上がりになりました。

特に線のデザイン部分(赤の点線)の弾きが目立ってしまう結果に。

・リッチ・油性・撥水インク:

かなり綺麗にインクが乗りました。

触らないように気を付けて、このまま乾燥させます。

プレーン、リッチ、撥水インクはドライヤー乾燥、油性インクは自然乾燥で翌日のテストに挑みます!

〈補足〉

ラッカー加工は表面がツルツルとしていて、スキージが滑りやすいため、印刷の際は滑らないようにしっかり押さえる、丁寧に刷る、など注意が必要そうです。

最初に実験したプレーンインクは刷りはじめの部分がずれてしまいました…!

印刷翌日の耐久テスト

まずは10円玉で引っ掻きテスト。

10往復程、女性スタッフが強めの力加減で引っ掻き、結果はこのようになりました。

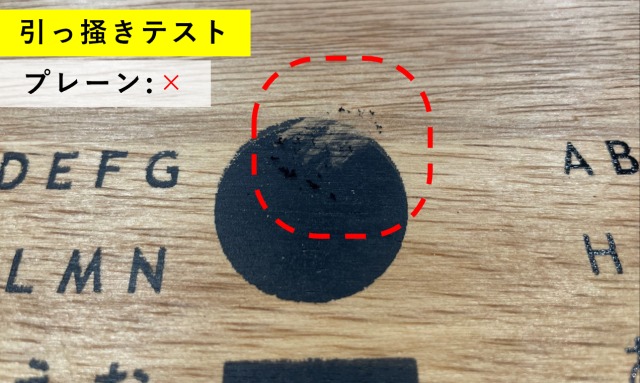

・プレーンインク:

しつこく強く擦ると明らかに色が薄くなりました。ただ、思いのほか剝がれにくい!

・油性インク:

なんということでしょう。コインで削ると、2往復目くらいからすぐ剥がれてしまいました。

昨日の時点では油性がよさそう!と思っていたのに…。

・リッチインク:

こちらもしつこく擦ると、インクが剥がれてきました。

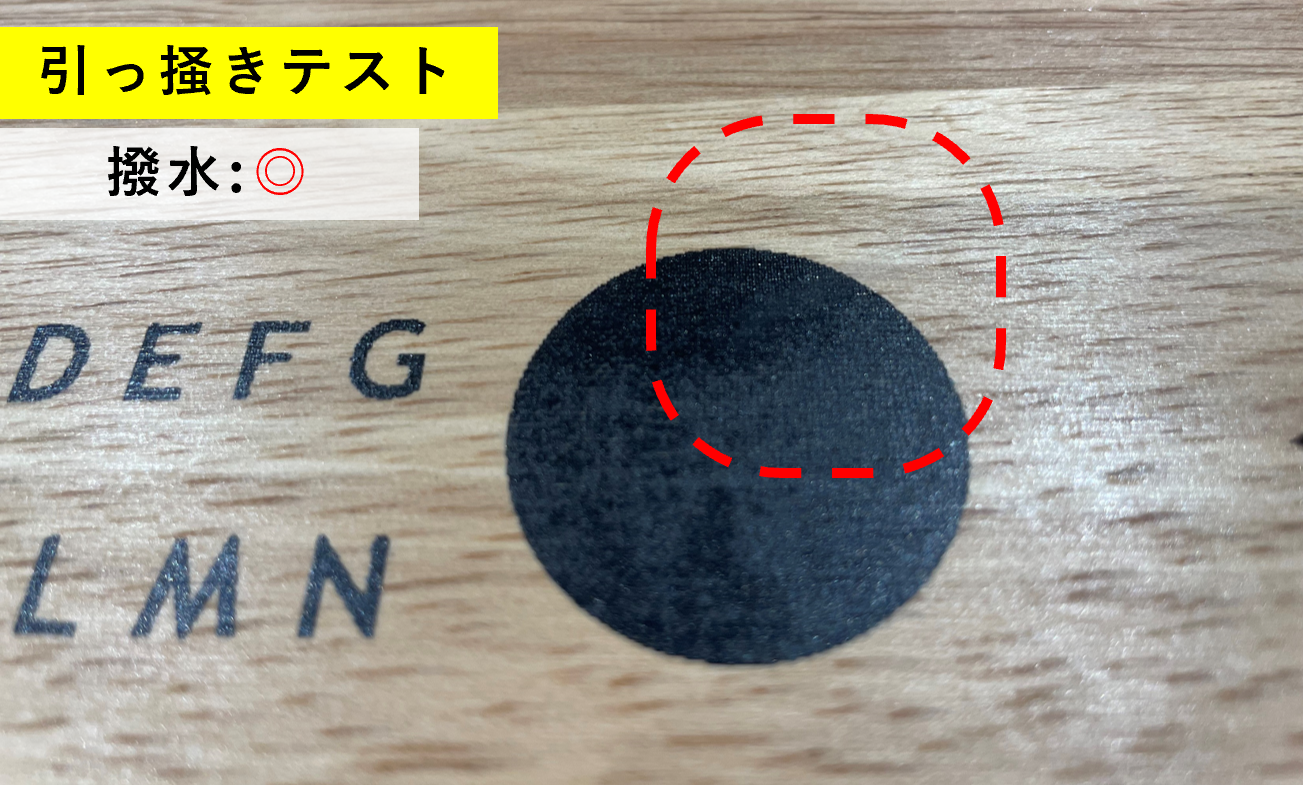

・撥水インク:

強く擦ってもまったく変化なし!いい感じです。

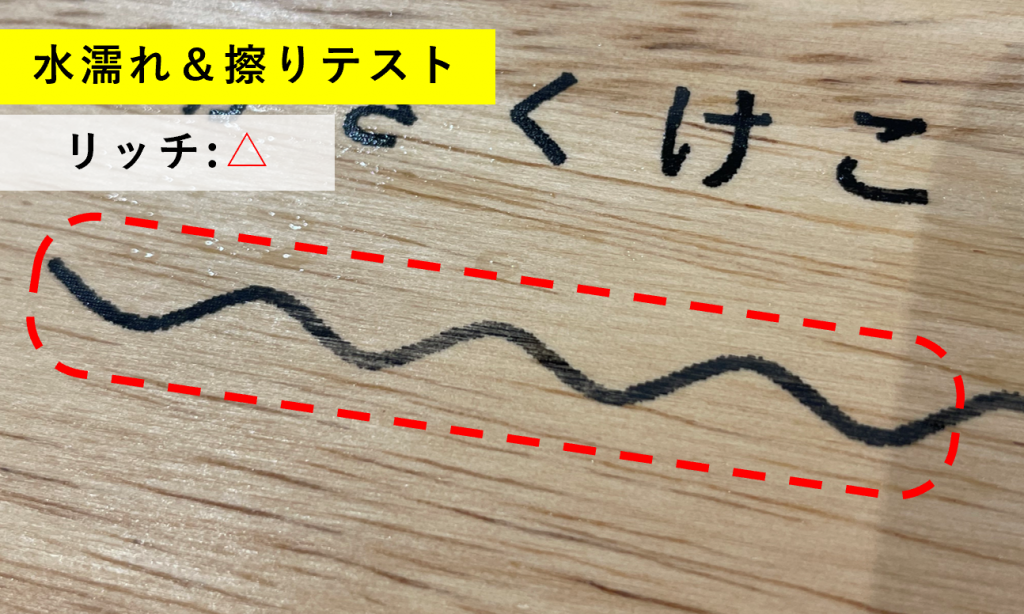

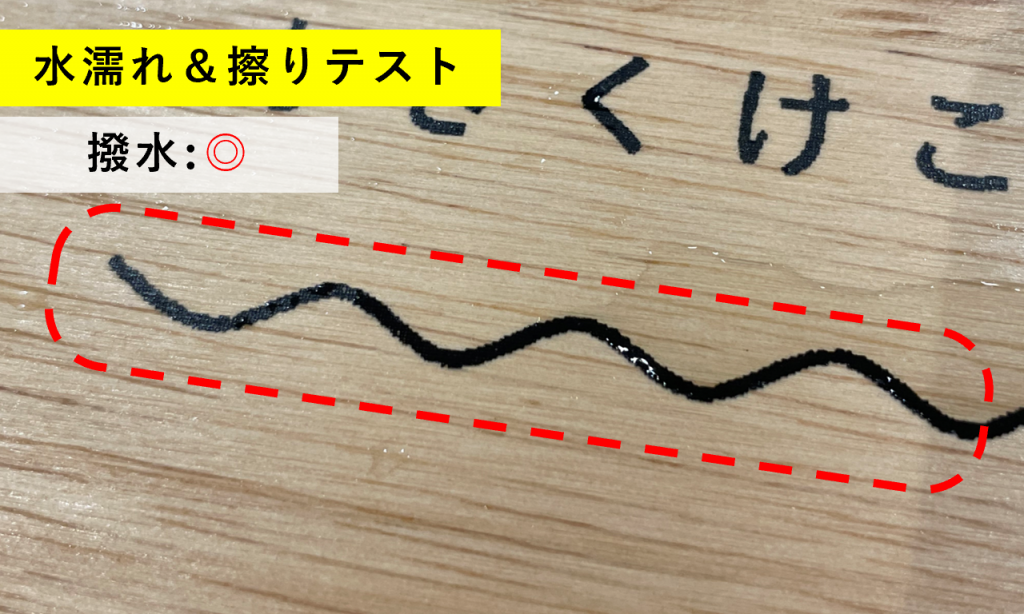

続いて耐水チェックです。

水に濡らしてから、波線を中心に食器洗い用のスポンジで10往復ほど擦ってみました。

水で濡らした時点ではいずれも変化は無かったのですが、スポンジで擦ると以下の通り差がありました。

・プレーンインク:

インクが溶けてきて、全体的に薄くなりました。細い波線の部分はさらに擦ると消えてしまうかも。

・リッチインク:

プレーンよりは薄くならないものの、やはりこちらもくり返し擦るともっと薄くなりそう。

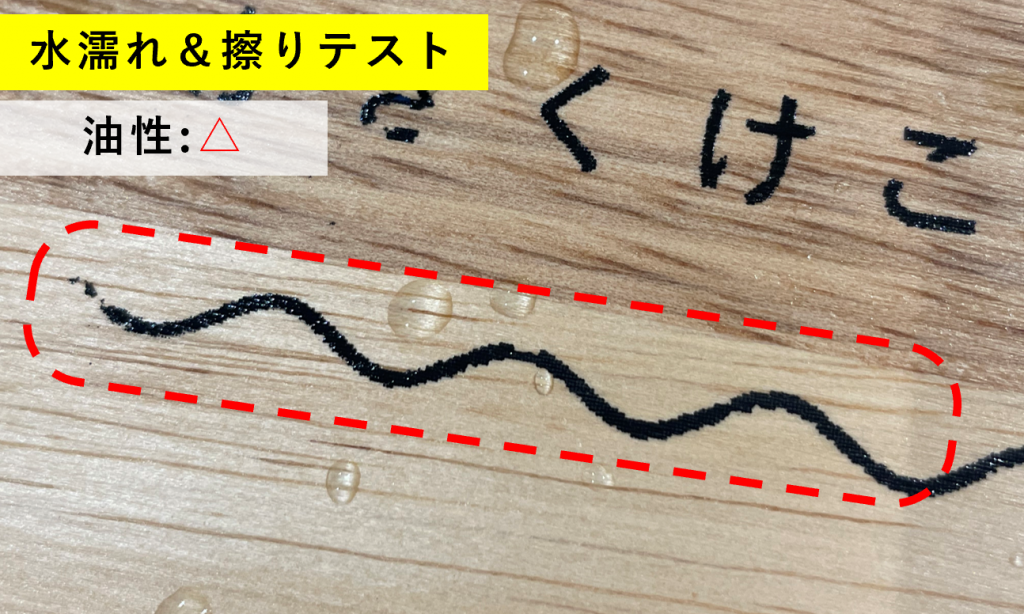

・油性インク:しつこく擦るとインクが剥がれて、エッジがボロボロになってきました。

・撥水インク:

まったく変化なし!撥水強いです!!

表面加工木材プリントまとめ

・そもそもプリント時に滑る。プリントのズレに注意。

・プリント自体はいずれのインクも可能〇。ただしプレーンインクは少しインクを弾く。

・耐久性、耐水性ともに、撥水インクがベスト!

今回使用したインクとインク周辺商品

それぞれの商品の使用上の注意や使い方については、リンク先の商品ページをご覧ください。

・プレーンインク くろ

商品を見る

・リッチインク くろ

商品を見る

・油性インク くろ

商品を見る

・撥水インク くろ

商品を見る

・撥水インク 硬化剤

⇒ 撥水インクを使用の際は、必ずこちらの硬化剤をインク量の1%を混ぜて使用します。

硬化剤を入れないとインクが固まらないのでご注意!

⇒ 硬化剤を入れたインクは5時間ほどで使えなくなってしまうので必要な分を別容器に取り分けて使ってくださいね。

商品を見る

・Tシャツくん ふきとり&うすめ液

⇒ 油性インクが付着したスキージやヘラの掃除に使用。油性インクご使用の際はセットでの購入を推奨しています!

商品を見る

まとめ

塗装されていない木材であれば、水性のプレーンインクでもしっかり定着することがわかりました◎

ラッカー塗装が施された木材に関しては、撥水インクでのプリントなら耐久性も問題なさそうです!

その他のインクも、耐久性・耐水性は劣りますがプリント自体は可能という結果でした。

用途やご使用する環境に応じてお選びくださいね。

おすすめ記事

labo-

入園準備!保育園・幼稚園でかぶりがちなプチプラ服をオリジナルに♪

年が明けると保育園や幼稚園の入園までもうすぐですね。入園決定のお知らせがくる春までそわそわ。入園準備も少しずつ意識する時期ではないでしょうか。 入園準備にあると便利かも!ロゴスル 実際に届いたロゴスル 入園グッズには名前以外にワンポイントのイラストなどを入れるのもおすすめ。手作りの定番は刺繍やアイロン・シールなどのタイプですが、シルクスクリーンも便利かもしれない・・・ということで、今回の記事ではロゴスルで子ども服にオリジナルプリントをした様子をレポートします! ロゴスルhttps://www.hando-horizon.com/fukugyo/logosuru/ 名前以外の+ワンポイントがおすすめな理由 ・他の子とかぶりがちなプチプラ服もオリジナルにできる・先生や子どもがひと目で分かる 保育園での間違い防止に◎子ども自身も自分の持ち物だと分かるようになります♪・イラストやマークなら他人に名前が分からないので防犯上も安心 最近では防犯上、名前は表からはすぐに見えない位置に書くことが多いです。イラストやマークだちと服の表面にも自然にプリントできるのがいいですね。 シルクスクリーンのメリット ・オリジナルのデザインで作れる!・作ったスクリーンは保管OK! 保管しておけば、服やグッズが追加になったときや次の年にも使えます・インクの素材なども好みで選べる! ノンホルマリンのインクを選べば赤ちゃんにも安心です◎ さっそく作ってみよう! イラストを決める フリー素材サイトからいくつかイラストをピックアップ。せっかくなので子どもに好きなイラストを選んでもらいました。 「これ!」と選ぶ2歳と3歳 イラストを選ぶ際におすすめのフリー素材サイトシルエットAChttps://www.silhouette-ac.com/単色のシンプルなイラストなのでシルクスクリーン向きです! イラストを選んだらWebでロゴスルを注文します。自宅にロゴスルが届いたら、すぐにプリント開始OK!ロゴスルhttps://www.hando-horizon.com/fukugyo/logosuru/ 今回プリントするのはワッフル素材のロンT! ワッフルのように凹凸がある生地。柔軟性があり保温・吸水性が良くてかわいい、子ども服でも人気の素材です!ただこの凸凹素材へのプリント、果たしてうまくできるのかドキドキ。 かぶり率の高いGUのロンT。保育園で少なくとも4名は同じ 今回のワッフル素材(黒色)へのプリントで参考にした過去記事は下記の2つ。プリントする素材の表面が平らではない為うまくインクをのせられるようにしたいです。 ①表面に凹凸があるジュート素材へのプリント方法。 https://www.hando-horizon.com/labo/3415 ②黒色に白インクをこってり発色させる方法。スキージの扱い&擦り方が詳しく記載されています! https://www.hando-horizon.com/labo/6340 今回使用するインクはシルクスクリーンインク リッチ「しろ」。Tシャツくんのインクはノンホルマリンなので、子ども服にも安心して使えるのが嬉しいです。 作成する際のポイント ・湿度がなるべく高めの環境で作業(冷暖房はOFF!)・推奨は80メッシュ(ロゴスルのスクリーンは標準の120メッシュです)・2度刷り&スキージは寝かせ気味に優しく ワッフル素材へのプリントをした結果! ワッフル素材へのプリント くちばし以外、ワッフルの凸凹で全体的にかすれてしまいました。。それでもこってりの白いインクがしっかり発色しています!<ワンポイントアドバイス>ワッフル生地は平らではないのでムラなくインクを乗せるのがかなり難しい…!以下のポイントに気を付けてチャレンジしてみよう。・パネルにしっかりスプレーのりを吹き付け、できるだけぴっちり生地とパネルを密着させる・版を上げずに二度刷る二度刷り、三度刷りをすればするほど、生地のくぼみにインクがこってり乗っている可能性があるので、しっかりドライヤーで乾かし、最後にはアイロンがけをするのがおすすめです◎ 続いて不織布のバッグ(黒色)にもプリント! 周囲を見渡すとちょうど黒のバッグがあったので続けて刷ってみることにしました! お弁当入れにしているミニトートバッグ 結果は… 不織布へのプリント 刷った後に油断してすぐフレームを持ち上げずにいたので、少しくっついて毛羽立ってしまいました(泣)ですが、こちらもさすがこってりな濃いインクのおかげでちゃんと発色できています。 所要時間は準備〜片付けで約1時間(初心者) 不織布のお弁当バッグ&ワッフル素材の服(サイズ100cm) 2点の保育園グッズが完成!遠目にみるとインクのかすれや毛羽立ちもそれほど気にならず、個人で使うものとしては十分ではないでしょうか。ロゴスルは本来ロゴサイズの小さめフレームですが、実際に子ども服にプリントしてみると立派なグラフィックTシャツ並の大きさになりました。制作手順をYouTubeを見ながら&子ども相手しながらの初作業。2点作成&片付け含めて1時間ほどで済みました。作業自体は30分弱です。慣れてくるともう少し手早くできるようになりますね。 子どももニッコリ! さっそく着てみました(サイズ100cm) 本人が選んだイラストだと覚えていたのかは分かりませんが、母が作業している様子を見ていた子どもはニコニコで嬉しそうに着てくれました!喜ぶ様子を見れただけでも、作って良かった!と思えます。<洗濯するときのワンポイントアドバイス>基本的に洗濯するものはアイロンをかけましょう!特にワッフル生地のように凹凸があり、二度刷りなどをしている場合は、表面上は乾いていても中の方が乾いてない!なんて場合も。洗濯するものにプリントしたときは、中温のアイロンを2分程度かけておくと安心です。 <今回使ったもの> 準備したのはこの2つだけ!ロゴスルは必要なものがすべて揃ったキットなので助かります。 ※「ロゴスル」「ペーパーロゴスル」はリニューアルに伴い販売終了となりました。 >>後継品はこちら ①ロゴスル②ワッフル素材のロンT(追加でトートバッグ) キットなので、届いたまますぐに作業をはじめられるのがうれしい 保育園の準備は大変。でもオリジナルはやっぱりいい かわいい子どもが園に通う様子を思い浮かべながらの作業は忙しく大変ですが、愛おしい時間ですね。ロゴスルは子ども服にもちょうどいい感じのサイズ感。小さな服にしっかりイラストが映えます◎子どもがお気に入りのイラストをお着替えにプリントすれば、慌ただしい朝の準備時間もスムーズになるかもしれません!ぜひ入園準備に取り入れてみてくださいね♪

-

シルクスクリーン 「パネル」と「スプレーのり」の重要性を解説!

Tシャツくんのパネルシリーズとスプレーのり シルクスクリーンの道具、「パネル」とその相棒「スプレーのり」! パネルにスプレーのりを吹きかけて、プリントの中敷きや下敷きとして使用するものです。 無くてもいいんじゃない?と思われそうな一見地味な道具ですが、実は大切な役割を果たしているのです! 今回は、これらの重要性と、パネルのセット方法に工夫が必要なシチュエーションについて解説をしていきます。 ◎目次・パネルとスプレーのりの役割 └ ① 布地などの被印刷物を固定させる └ ② インクが染みこむのを防ぐ └ ③ 段差を解消する・シチュエーション別のパネルセット方法 └ 基本のセット方法 └ 紙 └ ランチバッグ └ Tシャツの袖 └ Tシャツの首後ろ → プリント位置が段差に近いときの裏ワザ └ フレームより小さい巾着袋・商品はこちら! ・パネルとスプレーのりの役割 ① 布地などの被印刷物を固定させる のり付きのパネルを敷くことで、印刷物をしっかりと固定させることができます。固定せずにプリントすると、スキージの圧力で布地がズレたり、しわの跡が付くことが。また版を持ち上げる際に布地が張り付いてインクが剥がれてしまうことがあります。 布地のしわを拾って跡が付いてしまいました 版に布地が張り付きインクが欠けてしまいました こんな失敗を防ぐためには、パネルだけではなくのりで固定することが大切です! ちなみにポリエステル100%の生地は、生地自体の伸縮性が高くスキージの圧力で伸びやすい上にのりが剝がれやすいので、しっかりめにのりを吹きかけることをオススメします。 ② インクが染みこむのを防ぐ 薄手の生地は、パネルを入れずにプリントすると、反対側にまでインクが染みてしまうことが。 裏面の生地にまで染みてしまいました… せっかくきれいにプリントできても、裏に染みていたらショックですよね(泣)パネルには染みを防ぐ「下敷き」的な効果もあるのです! ③ 段差を解消する マチなどの段差を解消し、プリント面をフラットにする役割もあります。シルクスクリーンでは、プリント面がフラットであること、かつ被印刷物と版が平行であることが大切です。 パネルを入れて段差を解消しました ・シチュエーション別のパネルセット方法 基本のセット方法 図案サイズ、素材に合ったサイズのパネルを用意し、表面に軽くスプレーのりを吹きかけます。 ※作業台や壁にかかるとベタベタします。気になる方は新聞紙などを敷いてからスプレーしてください。 30cmくらい離してスプレーしてください プリントしたい位置にパネルを直に敷き、しっかりと密着させます。 プリントする面の下に、直に入れます しわを伸ばし、しっかりと密着させます これで完成です!Tシャツ、マチが無いトートバッグなど、フレームよりも大きく段差がないものに刷る場合はこの基本セット方法でOK。 紙 パネルに直接貼り付けてしまうと、紙が剥がしづらく、剥がす際に角がダメージを与えるリスクが…。紙の場合は、厚紙をパネルとして代用するのがオススメです。厚紙に軽~くスプレーのりを吹きかけて、紙を置いてプリントしましょう! 厚紙にのりを吹きかけて、紙を置く ランチバッグ マチの存在感が大きいもの代表格(!?)、ランチバッグ。パネル一枚では凹みが解消しきれないんですよね…! マチが大きいランチバッグ 少し工夫をして、フラット面をつくりましょう!底の型に合わせて切った厚紙を6枚と、マチの段差を相殺するための厚紙を3枚用意しました。マチの段差を埋めるように、厚紙を重ねてバッグにイン! ランチバックの形に合わせた型 マチの形に合わせて厚紙を重ねます フラットになりました! 段差が消えプリント面がフラットになり、刷りやすくなりました◎ Tシャツの袖 袖の幅に合ったパネルを用意しましょう。今回は「布用パネル(Tシャツくん・ガリ版兼用)」を使いました。 ここで気を付けてほしいことが!Tシャツの袖の裏には、縫い目があることが多いと思います。 パネルを1枚入れるだけだと、縫い目が当たる中央部分が盛り上がって、その両サイドが凹んでいる、という状態。触るとよくわかりますよ。 裏側のこの縫い目が凹凸を作ってしまいます! そこで、縫い目を両側から挟むようにパネルをセットしてみました! 袖の中に1枚+袖の下に2枚の計3枚のパネルを使用 2枚のパネルで縫い目を挟み、段差を解消 これで、しっかりと平坦な面が作れました◎一見まっすぐでも触ってみると斜めになっている。。。ということはよくあるので、プリント前には触ってチェックしてみてくださいね。 Tシャツの首後ろ ラベルを外に逃がして、首元の位置にパネルを入れます。これでOKと思いきや、触ってみると表側の首元が開いているところが凹んで、斜めになっています。これを解消するために、凹んでいるところに「シリコンパッド」を当てて高さを出しました! 表の首が開いているところにシリコンパットを当てて高さを出します 高さが揃ってフラットになりました! < プリント位置が段差に近いときの裏ワザ> ここでひとつ、裏ワザをご紹介。Tシャツの首後ろのように〈 プリント位置近くに段差がある〉ときは 製版時に図案の配置を工夫するのがオススメ! 版の中央に図案を配置していると、どうしてもフレームが首元の段差に当たってしまいますよね。しかもフレームの一部がTシャツからはみ出てるので手元も不安定になります。 このままではプリントしづらい。。。 こういうときは、製版の際にあらかじめプリントのシミュレーションをして図案の配置を工夫してみましょう! 今回のケースでは、図案を上の方に配置して製版すると、リブの段差を避けることができフレーム全体がTシャツの上に収まるのでだいぶ刷りやすくなります◎ 図案を版の上の方に配置しました 刷る位置が決まっているときは、あらかじめプリント時のシミュレーションをして製版の配置を組んでみてくださいね! フレームより小さい巾着袋 小さな巾着袋は、紐を通す部分にフレームが当たってしまうので難しいですよね。 一番小さいスモールフレームでも紐に当たり斜めになってしまいます… そこで、紐部分を逃がすように巾着袋の下に「シリコンパッド」をカットして、4層にして敷いてみました! 巾着の中にも厚紙を入れて、完成。 シリコンパッドで底上げをしました 作業台が安定していれば、台の外に逃がしてしまうのもいいかもしれません。※ただしスキージの力を入れたときに安定しない環境では、危ないので避けてください。 作業台の外に逃がしても◎ チャック付きのポーチなども同じ方法が応用できます。 また、小さめの巾着やポーチのように、フレームよりも小さく段差があるアイテムの場合は 「Tシャツの首元」でご紹介した裏ワザと同様、製版時に図案の配置を工夫するのもオススメですよ! ・商品はこちら! 【 多色ハンガーパネルLL 5枚入/25枚入 】 Tシャツくんワイド印刷機用パネル。 印刷位置の目安となるスケールが印刷されています。ハンガータイプなので、そのまま吊り下げての自然乾燥が可能です。ワイド印刷機をお持ちでない場合も、Tシャツの多枚数印刷の際に便利です。 5枚入はこちら 25枚入はこちら 【 Tシャツくんプリントパネル(3枚入)】 印刷位置の目安となるスケールが印刷されたTシャツくん用印刷パネルです。大きめサイズのトートバッグなどにも使用できます。 商品はこちら 【 Tシャツくん ワンポイントパネル 】 シャツの袖など、狭い箇所に使えるプリント用パネルです。小回りの利くサイズなので、細身のポーチや巾着袋にも使えます。 商品はこちら 【 布用パネル(Tシャツくん・ガリ版兼用)】 シルクスクリーン印刷、ガリ版印刷をする際に使用するプリントパネル。Tシャツくんジュニアに付属しているパネルと同じサイズです。小回りの利くサイズなので、Tシャツの袖、小さい巾着袋、ワンポイントにマルチに使えます。 商品はこちら 【 シリコンパッド A3 】 昇華プリントの際に密着度を高めるためのアイテムですがシルクスクリーンのマットとしても代用可能。厚みがあるので、段差がおおきいときの高さ出しにも。カッター等で容易にカットできます。 商品はこちら 【 Tシャツくん スプレーのり 80ml / 430ml 】 製版時の原稿用紙の貼り付けや、布地などをパネルに固定するときなどに使用します。大容量用の430mlと、コンパクトな80mlの2種類をラインナップ。 80ml はこちら 430ml はこちら HANDoでは、シルクスクリーンを通してものつくりやみなさまの新しい一歩のサポートをしています。 シルクスクリーンのワークショップを運営してみたい!イベントでシルクスクリーンをやってみたい! など、シルクスクリーンにご興味をお持ちでしたら、ぜひ一度HANDoへご相談ください。シルクスクリーンのお役立ち情報「ものつくりLABO」やイベントレポートも随時更新しています。 >「ものつくりLABO」記事一覧 > イベントレポート一覧 > お問い合わせフォーム

-

シルクスクリーンワークショップのやり方 ー 人手・必要なもの・費用まで詳しく解説!

シルクスクリーンでワークショップをやってみたいけど、人手はどれくらい?必要なものは?どのくらいお金がかかる?そもそもどうやってやるの・・・?といった疑問にお答えします! シルクスクリーンとは? シルクスクリーンとは版画の一種(孔版印刷)で、メッシュ状のスクリーン版に孔をあけ、 その孔にインクを通すことで印刷をする手法です。 とてもアナログな手法ですが、子どもも大人も自分の手を動かして自分でプリントをする という体験はシンプルながら非日常的で特別なもので、印刷という枠を超えてワークショ ップにももってこいのコンテンツです。 HANDoでは気軽にシルクスクリーンプリントをお楽しみいただけるよう、 デザインデータを送るだけで、製版済みの(すぐ刷れる)スクリーン版をお届けする 「シルクスクリーン製版サービス (ロゴスル)」を行っております。 シルクスクリーンの製版を外注すると高額になるケースもありますが、 HANDoの製版サービスは、独自の何度も張り直しできるワンタッチフレームを使用しているため、 初期投資もランニングコストも安く抑えて、シルクスクリーンプリントをお楽しみいただけます。 必要なもの&かかる費用 HANDoのシルクスクリーン製版サービスを利用した場合、 ワークショップで最低限必要なものは下記になります。 ①製版済みスクリーン版とフレームのセット ②シルクスクリーンスターターキット 1版 4,070 円 ~ (※ 製版サイズにより異なる) 1点 1,540 円 ~ 合計 5,610 円 ~ ※スターターキットの中にインク100gが1つ含まれます。(インク100gで20~30枚プリント可)※1版10枚程度の印刷を推奨。それ以上印刷する場合は10枚毎に1版ストックとして準備することがおすすめ ③ その他用意するもの・プリントするTシャツやトートバッグ・ウエス&水(版のお掃除用)・ドライヤー(自然乾燥でもOK)・スキージやヘラを置いておくもの(石鹸置きや鉛筆立てなどが便利)・新聞(机を汚さないために敷く)・ゴミ袋(汚れたウエス等を捨てる) 実際の購入例) 運営スタッフ : 3名開催時間 : 11:00-16:00 (5時間)想定参加人数(対応可能人数) : 60~80人デザインは花と鳥の2種類、それぞれあか・みどり2色ずつ用意。お客さんが好きな組み合わせを選んでプリントをするようなワークショップを開催したい! 合計 36,520 円 アイテム数量単価価格備考フレーム+版ミドルサイズ210×210mm45,940円23,760円(花あか/花みどり/鳥あか/鳥みどり)各1セットずつ版のみ(ストック用)ミドルサイズ210×210mm41,540円6,160円同上スターターキット(スキージ23cm)41,650円6,600円プリントに必要なツールがそろったセット(スキージ,インク,パネル,スプレーのり,ヘラ)各1個ずつ ※インクの色は選べます <ランニングコスト>Tシャツくんフレームは、スクリーンを何度も張り直しできる、再利用可能なフレームです。リピート注文する場合はスクリーン版のみを購入し、張替えて使用することができるので、かかる主なランニングコストは下記のみで経済的。インクは100gで20~30枚プリントできます。 ・スクリーン版のみ 1,430 円 ~・インク100g 748 円 ~ <プリントする素材の選び方>当社のスターターキットに入っているインクは、初心者の方にも使いやすい水性インクとなっています。水性インクは、油性インクに比べて溶剤などを必要とせず、水洗いで簡単にお掃除できるためです。 水性インクの適応素材は、綿100%もしくは綿50%以上の綿ポリ混紡素材、紙、木材となります。まず選ぶなら、トートバッグや靴下、Tシャツなどがおすすめ!段差があると失敗しやすいシルクスクリーン。まずはマチが少なく、薄手の生地がおすすめ。また、黒や赤などの濃色生地にはインクが発色しづらいため、白や生成りなどの淡色素材を選びましょう。 薄手でマチのないトートバッグ 靴下 Tシャツ シルクスクリーンワークショップの流れ&人手 人手もどれくらい必要なのか気になるところ。 <配置イメージ> まずは、物の配置イメージについて。W150×D90くらいのテーブルを2台横に並べ、スタッフとお客さんでテーブルを挟んで向かい合うように立つとスムーズです。 <ワークショップの流れ>次にワークショップでお客様に体験いただく際の流れや必要な人手を簡単に説明します。 時間 : 1人10分程度スタッフ : 2名 ① デザインやプリントするもの、インクの色を選ぶ(約2分) ② プリント位置を決め、インクをのせて刷る(約2分) ③ プリントした作品をドライヤーで乾かす(約2分) ※Tシャツなど洗濯するものはさらに中温でアイロンをあてる ④ 版のお掃除(約3分) 版の裏面を濡らしたウエスでふきとり、最後に乾いたウエスで乾拭きする ざっくりいうと、上記のような流れになります。スムーズにいけば一人あたり大体10分ほど。各工程でお客様1人につき2人スタッフが必要となります。もし、同時に何人かお客様に体験していただく場合は、その分スタッフの人数も必要となります。 当日対応できるスタッフの人数が少ない場合、混み合ってきたら整理券を配布するなど、一度に体験いただける人数を制限することも考えましょう。焦るとお客様の作品を汚してしまったり、トラブルのもとに…。最初は余裕をもって! まずはご相談ください! 今回はシルクスクリーンワークショップのやり方をざっくりと紹介させていただきました。まったくシルクスクリーンをやったことがない方も、ぜひまずは当社へご相談ください! ECサイトからワークショップ用に当社の製版サービスをご注文いただいたお客様には、シルクスクリーンのやり方を一からレクチャーも行っております!(オンラインまたは対面が選べます) シルクスクリーン製版サービスのご注文はこちらから! レクチャーお申込みフォーム 必須お名前 必須ふりがな 任意会社名・団体名など 必須メールアドレス 必須メールアドレス(確認用) 必須お電話番号 必須ご希望のサポート方法Tシャツくん簡単レクチャー(対面)Tシャツくん簡単レクチャー(オンライン)Tシャツくんしっかりレクチャー(対面)その他のご相談 必須ご希望の日時※土日祝休業のため、平日10時~16時でご指定ください 第一希望 —以下から選択してください—10:0010:3011:0011:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:00 第二希望 —以下から選択してください—10:0010:3011:0011:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:00 第三希望 —以下から選択してください—10:0010:3011:0011:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:00 必須ご使用目的(複数選択可)趣味作品制作販売商品制作ワークショップ利用その他/未定 必須ご相談内容 ※Tシャツくんをお持ちの方は機種(ワイド・ミドル・ジュニア)もお知らせください。 お申し込みに際しては、以下の個人情報保護方針をご確認の上、 同意いただける場合は「プライバシーポリシーに同意する」を押した後で、 確認画面へお進みください。 当社のプライバシーポリシーはこちら 必須プライバシーポリシーに同意する document.addEventListener( 'wpcf7mailsent', function( event ) { setTimeout( () => { location = '/support/complete/'; }, 1000 ); }, false );

-

シルクスクリーンによる挿絵 草間彌生×不思議の国のアリス

以前の記事でシルクスクリーンのアーティストとして紹介した草間彌生さん。今回はその草間彌生がアートワークを手掛けた本、「不思議の国のアリス」の紹介です。思わずジャケ買いして飾っておきたくなる程ステキな本の挿画は、シルクスクリーンで作られたもの。今話題の展示会「特別展アリス― へんてこりん、へんてこりんな世界 ―」でも展示されている本です。 ▼ 以前の記事はこちら https://www.hando-horizon.com/labo/5391 シルクスクリーンのアート作品 有名作家の紹介も ● 草間彌生 とは 草間彌生の作品 (https://www.hando-horizon.com/labo/5391) 前衛芸術家・小説家。アートにあまり詳しくない人でもドット(水玉模様)のカボチャはどこかで目にしたことがあると思います。 1950年代に渡米しネット・ペインティング、突然パフォーマンスを始めるハプニングや体験型インスタレーション等を行い「前衛の女王」と呼ばれました。2016年には文化勲章を受章。1929年生まれの草間氏は、現在も現役の日本を代表するアーティストです。 ● 草間 彌生 作品の特徴 幼いころから幻聴や幻覚に悩まされ、その世界観を描いていました。ドットや網目をはじめ同じモチーフを反復しているのが特徴的です。 ● 世界中で愛されている児童文学、不思議の国のアリス 「子供のときに読んだことがあるけど、どんな話だったか思い出せない」という人も多いのではないでしょうか?少女・アリスは時計を持ったウサギの後を追いかけて、不思議な世界へ。個性豊かなキャラクターたちと出会いながら冒険するファンタジーです。 ● 「不思議の国のアリス」原作は? 引用:https://alice.exhibit.jp/works/ アリス展 マッド・ハッターのお茶会でのアリス、『不思議の国のアリス』初刊行版本より、ジョン・テニエル画、1866年、V&A内ナショナル・アート図書館所蔵 © Victoria and Albert Museum, London ● 作者 ルイス・キャロル 本名チャールズ・ラトウィッジ・ドジソン。イギリス・オックスフォード大学の数学教授。 「不思議の国のアリス」の物語が生まれたきっかけは、彼の知人の子供たちと遊んでいるときに即興で話したことでした。 1865年に『不思議の国のアリス』(原題: Alice’s Adventures in Wonderland)初版刊行。続編は1871年に『鏡の国のアリス』(原題:Through the Looking-Glass, and What Alice Found There)を発表しています。 ● 挿絵 ジョン・テニエル 当時イギリスで風刺画家として人気の絵師。「不思議の国のアリス」刊行にあたり作者のドジソンとレイアウトやイラストを綿密に計算し、現在でも愛されるアリスの世界観を作り上げています。当時の挿絵は木版画で作成されました。 ● 草間彌生 in ワンダーランド 『不思議の国のアリス With artwork by 草間彌生』(ルイス・キャロル 著、楠本君恵:訳/グラフィック社)引用:MoMA Design Store(https://www.momastore.jp/shop/g/g9784766124545/) 草間彌生が挿絵を担当した『不思議の国のアリス With artwork by 草間彌生』(初版2013年 ルイス・キャロル 著、楠本君恵:訳/グラフィック社)も、アリスの世界をテーマにした素晴らしい作品の一つ。もともとはイギリスの現代美術館『テート・モダン』での草間氏の個展に併せて企画・出版されたものだそうです。 ● アリスの世界観と草間 彌生の作品がぴったり マッドハッターを思わせる帽子(シルクスクリーン作品)/『不思議の国のアリス With artwork by 草間彌生』(ルイス・キャロル 著、楠本君恵:訳/グラフィック社) ワンダーランドの主役は草間彌生。アリス、ウサギ、チェシャ猫、芋虫やハッドハッター等のキャラクターそのものは描かれていません。それでもポップでカラフル、そしてサイケデリックな挿画は本文の幻想的なイメージとぴったり。 挿画はほとんどがシルクスクリーンで制作されたものだそう。色使いや反復するモチーフなど、草間彌生の作品をたっぷり堪能することができます。 声に出して読みたいタイポグラフィ/『不思議の国のアリス With artwork by 草間彌生』(初版2013年 ルイス・キャロル 著、楠本君恵:訳/グラフィック社) 本文は原作に沿った現代日本語訳です(原作冒頭の詩は省略)。遊び心のあるタイポグラフィもこの本の見どころ。内容に沿って文字が大きくなったり小さくなったりと変化するのが面白く、読み進めていくうちにどんどん不思議の国の世界へ引き込まれていきます。 本の装丁もステキです。このまま部屋に飾れます。(撮影:筆者) ● 大人も楽しめる絵本 大人になってから読む「不思議の国のアリス」は時代背景と風刺が理解できたり、キャラクターの噛み合わない会話を楽しんだりと、子供時代とはまた違ったおもしろさがあります。 豪華な挿絵もあるこちらの本は、草間彌生の絵が欲しいと思っている方にもおすすめ。プレゼントにしてもおしゃれですね。 ● 「不思議の国のアリス」の魅力とクリエイター 動くチェシャ猫のインスタレーション(撮影:筆者)特別展アリス― へんてこりん、へんてこりんな世界 ―/森アーツセンターギャラリー(https://alice.exhibit.jp/about/) アリスが冒険するのはだれも行ったことのない不思議の国。インパクトの強いキャラクターが織りなす非現実的な物語は、様々なクリエーターにインスピレーションを与えます。 イラストや映画、舞台、ファッション等「不思議の国のアリス」がテーマとなっている作品も多く作られてきました。この記事で紹介している草間彌生の本も展示されていますよ。 ● 「不思議の国のアリス」展示会も大人気 今話題の『特別展アリス― へんてこりん、へんてこりんな世界 ―』では「不思議の国のアリス」が生まれた時代背景や様々なジャンルのアリス約300点もの作品に触れることができます。没入型の展示&演出もあり、自分も不思議の国に迷い込んだようなワクワク感があります。 東京(2022年7月16日〜10月10日)―大阪(2022年12月10日〜2023年3月5日)と順に開催しているので、のぞいてみてはいかがでしょうか。 ケース内の右 草間彌生の本が展示されています(撮影 筆者)特別展アリス― へんてこりん、へんてこりんな世界 ―/森アーツセンターギャラリー ● 「不思議の国のアリス」で創作意欲が湧いてきたら、シルクスクリーンを体験してみよう! 数々のクリエーターと同じように「不思議の国のアリス」からインスピレーションを得たら、ぜひオリジナル作品をつくってみませんか? ▼ シルクスクリーンの作り方に関する過去記事はこちらもおすすめ。 https://www.hando-horizon.com/labo/4506 シルクスクリーンとは?やり方や必要なもの、印刷手順や体験できる場所を紹介 https://www.hando-horizon.com/labo/4600 東京・吉祥寺でシルクスクリーン体験~手ぶらでできる体験コース&ワークショップ~ 「草間彌生のように、私も本が作りたい」という方に朗報です! 手作りで本を作れるオープンアトリエ型ワークショップART BOOK TRIAL 2022を開催中。詳細は下記のリンクよりご確認ください。 >> https://www.hando-horizon.com/info/6330/ 【参考サイト】 特別展アリス― へんてこりん、へんてこりんな世界 ― https://alice.exhibit.jp/about/ 草間彌生 美術館 https://yayoikusamamuseum.jp/