シルクスクリーン 多色刷りの位置合わせのコツをご紹介!~①クリアファイル編~

シルクスクリーン印刷において、複数の色で印刷をすることを「多色刷り」といいます。

多色刷りで一番重要なプロセスが〈原稿のつくり方〉と〈位置合わせ〉。

難しそう…と思っている方も多いのではないでしょうか?しかし、コツをつかめば意外と簡単です!

様々な方法がありますが、HANDoでは、作業をする環境や印刷する素材によって、以下の2つを使い分けています。

【その1】クリアファイルを使った方法

・版(フレーム)を固定できる環境

・薄手の生地や紙など厚みがないものに刷るとき

・クリアファイルの幅に収まるサイズのものに刷るとき

例:ポストカード、薄手のハンカチ、薄手のマチ無しトートバッグ(A4以内)、など

【その2】トンボを使った方法

・版を固定できない環境

・厚手の素材に刷るとき

・クリアファイルよりも大きいものに刷るとき

例:大人用のTシャツ、トレーナー、マチの付いた袋物(バッグ、巾着)、など

そこで本記事では、【その1】の〈クリアファイルを使った方法〉について、詳しくご紹介していきます。

▶【その2】のトンボを使った方法は、以下の記事をご覧ください!

クリアファイルで位置合わせをする方法

必要な道具

用意するものは、通常のシルクスクリーンの道具に加えて、以下の3つ!

1)クリアファイル

2)はさみ

3)クリアファイルを台に留めるテープ

〈STEP 1〉多色刷り用の版を作る

まずは、多色刷り用の原稿を用意しましょう。色ごとにデータを分けて、すべて黒のデータにします。

今回は例として、こちらの2版のデータを用意しました。下画像の「版1」と「版2」を2色刷りして、「完成イメージ」のデザインを作っていきます。

Tシャツくんミドルフレームに、横に配置をして製版しました!このように1枚のスクリーンにまとめて配置する場合、しっかりと間隔をあけると刷りやすくなりますよ。

〈STEP 2〉クリアファイルのセッティング

ここでいよいよ、クリアファイルの登場です!

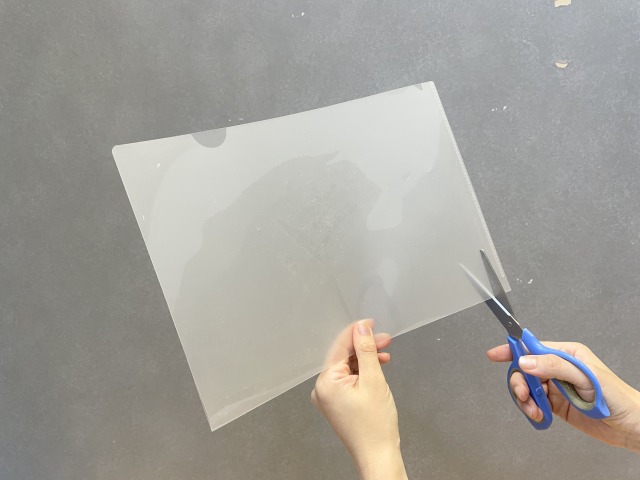

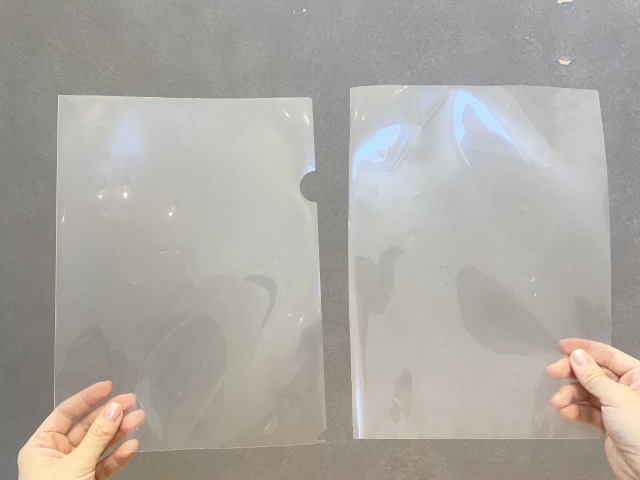

まずはクリアファイルの下の部分(接着されている部分)をハサミでカットして、ペラ一枚のシート状にします。

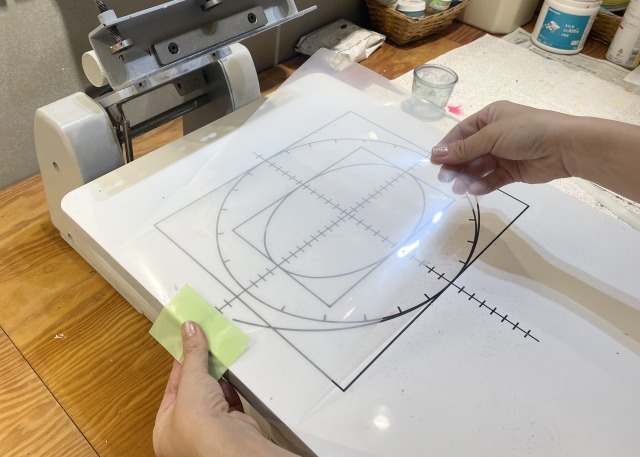

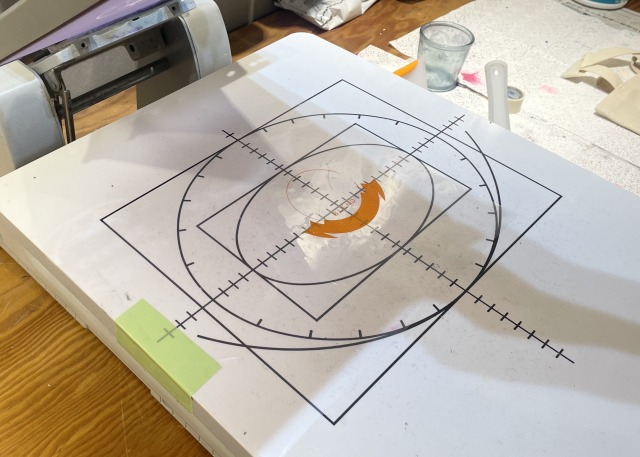

次に、クリアファイルを作業台(下画像ではTシャツくんワイド印刷機を使用)に留めます。このとき、マスキングテープの粘着が弱いと剥がれやすいので、養生テープなど粘着の強いテープがあるとなお◎です。片側をテープで止めて、もう片方がパタパタと開ける状態にしてください。

〈STEP 3〉1色目の印刷

印刷する素材に中敷きをセットしたら、さっそく1色目を刷っていきましょう。

※今回の例のように1枚のスクリーンに複数レイアウトしている場合は、印刷しない部分はマスキングテープで隠してくださいね。

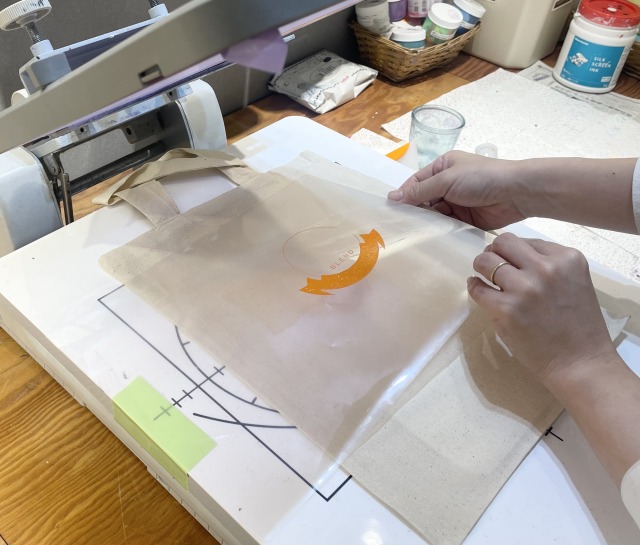

版をホルダーに固定し、1色目をクリアファイルの上に刷ります。

これで、1色目のインクがのる位置がわかりましたね。このクリアファイルの印刷位置をガイドにしながら、印刷する素材をクリアファイルの下にセットし、位置を調整します。

位置が決まったら、クリアファイルをめくって、印刷します。

予定通りの位置に刷れました。同じものを複数制作する場合は、このまま続けて1色目をひたすら刷ってくださいね。

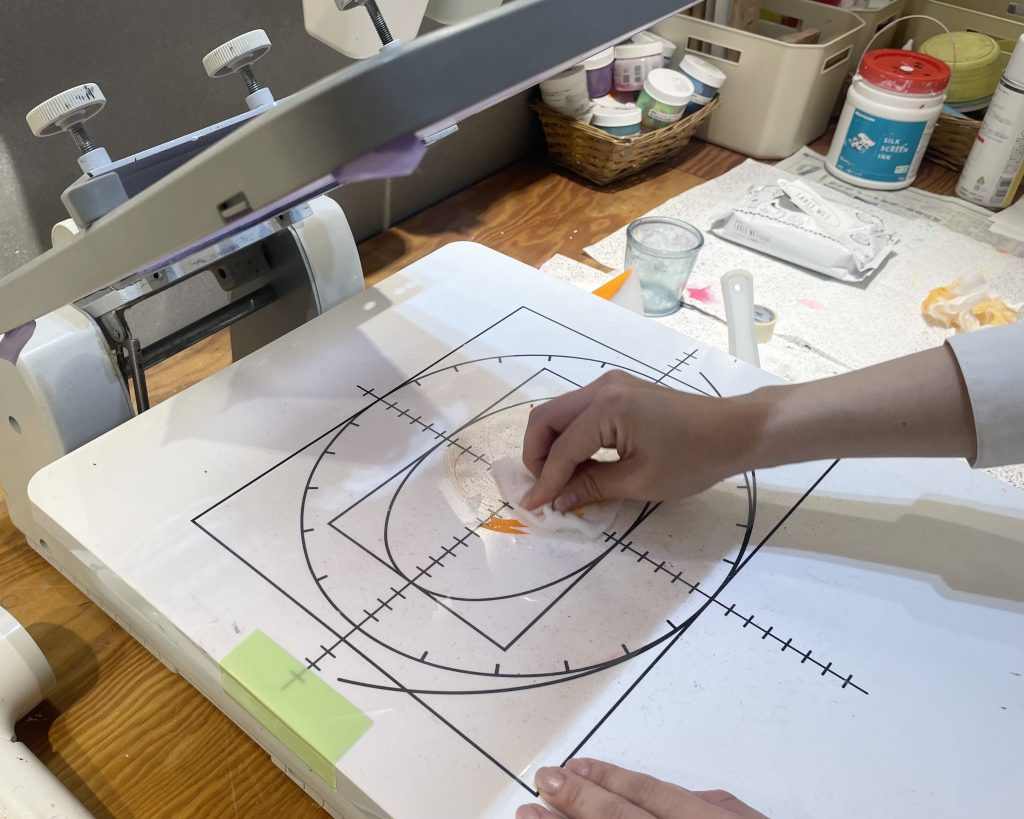

1色目が刷り終わったら、クリアファイルに刷ったインクは拭き取りましょう。 版の掃除もおわすれなく!

〈STEP 4〉2色目以降の印刷

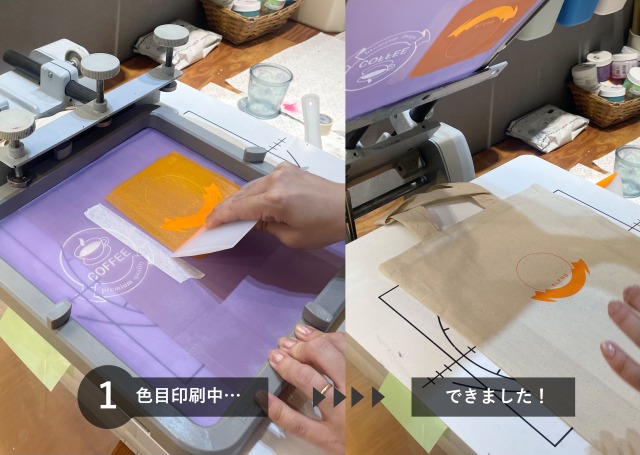

1色目の印刷面が乾いたら、2色目を刷りましょう。1色目と同じ手順で、版をホルダーに固定します。 スクリーンのマスキングテープを貼りなおして、2色目をクリアファイルの上に印刷!

1色目同様に、クリアファイルで位置を合わせていきましょう。 ここがクリアファイルの便利なところ!透けて見えるから、位置合わせがしやすい!!

位置が決まれば、クリアファイルをめくって素材に印刷します。

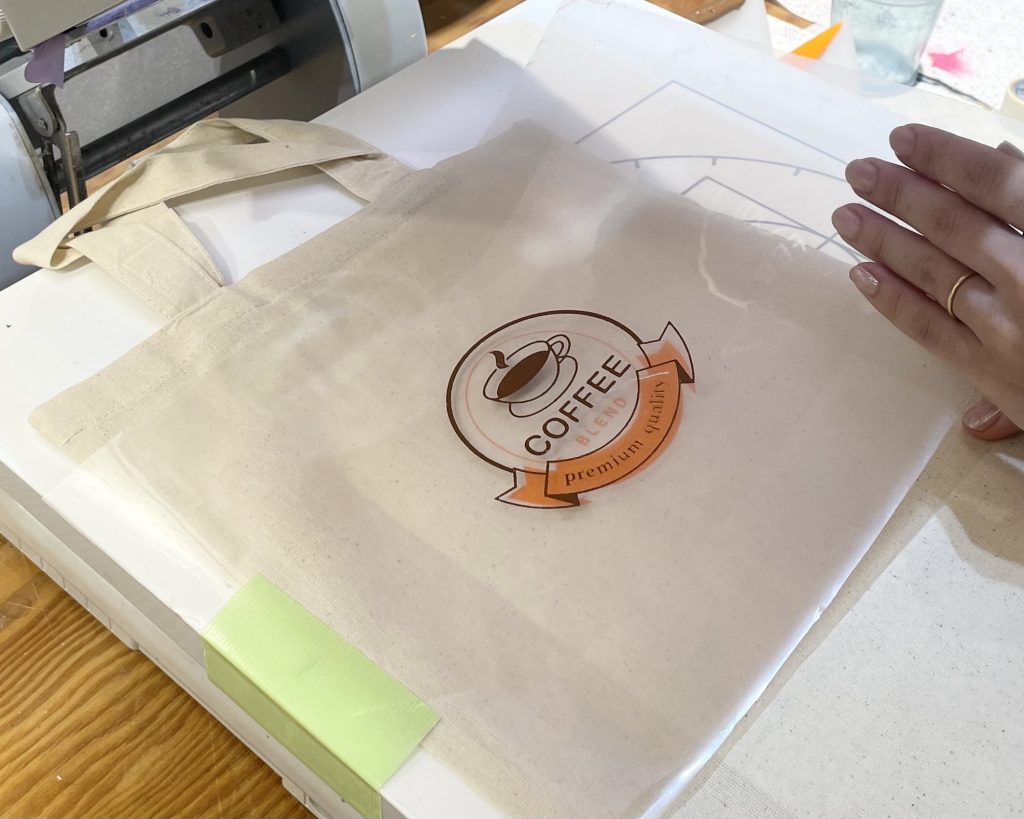

どうでしょう!ほぼズレることなく、きれいに重なりました。

3色以上刷る場合も、同じ工程で刷ってくださいね。

まとめ

いかがでしたか?手作業なので寸分の狂いなく…とまではいきませんが、目視だけよりも正確に簡単に位置合わせができます。

ただし、たとえば厚手のトレーナーに刷る場合だとクリアファイルが浮いてしまって位置が固定できないですし、大きいものだとクリアファイルが届きません。

ですので、冒頭でも記述のとおり、この方法は

・薄手のもの

・クリアファイル幅に収まる大きさのもの

・版を固定できる作業環境

のときに効果を発揮します!

厚手のものに刷りたい、版を固定できない…といった場合には、ぜひトンボ編の記事を参考にしてくださいね。

多色刷りをマスターすればデザインの幅もグンっと広がりますよ。 みなさんもぜひ、試してみてくださいね。

▶〈クリアファイルを使った位置合わせ〉方法はYouTubeで動画編も公開中!

おすすめ記事

labo-

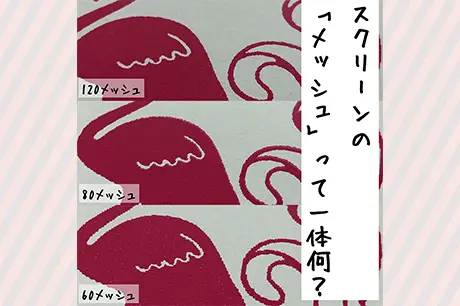

シルクスクリーンのメッシュの粗さによる違い「メッシュとは?」~おぎこラボ

スクリーンの「メッシュ」って一体何? シルクスクリーンのメッシュって一体何?選ぶ基準は? 120メッシュ、80メッシュ、60メッシュ…色々あるけど結局どれがいいの?何が違うの?というかメッシュって何?なんて疑問を解決すべくまたまた実験! シルクスクリーンのメッシュって一体何? シルクスクリーンにおけるスクリーンのメッシュとは、いわゆる目の粗さ、細かさのこと。スクリーンの素材はナイロンやテトロン(ポリエステル)などの繊維で、メッシュの数は1インチの中にその繊維の糸が何本織られているか、という数字です。昔は本物の本物のシルク(絹)が使われていたんだとか! 目の細かいものほど数字が大きくなります。シルクスクリーンのメッシュの種類は50~500くらいまでと幅広く存在しますが、一般的によく使われているのは60~120あたり。 メッシュが細かいスクリーンはデザインの再現度は高いですが目詰まりしやすいため、目詰まりしにくいインクを選ぶなど工夫をするのがおすすめ。対して、メッシュが粗いスクリーンはデザインの再現度は低くなりますが目詰まりしにくいという利点があるので、布へのベタ印刷などに向いています。ラメ入りインクなども粗めのメッシュを選んでくださいね!細かいメッシュだとラメが目詰まり綺麗に印刷できないのです。 でも実際どんな感じなの?というのはやっぱり論より証拠!実際に実験してみましょう~! (シルクスクリーン用のスクリーンは弊社ECサイトHANDo WEBSHOP Tシャツくんスクリーンからもご購入いただけます。) 60メッシュ、80メッシュ、120メッシュの違い まずはインクを乗せて刷る前のスクリーンを見てみましょう。 スクリーンのメッシュの違い おお~!これは一目瞭然ですね!120メッシュは網目が細かく、80、60メッシュとメッシュが粗くなるにつれて網目が大きくなっています。スクリーンを触った感じも120メッシュはわりとなめらかですが、60メッシュはザラザラとした感じ。スキージで刷った時もザリザリ…ジジジ…という感触があってなかなか違いが面白いのです。 では実際にインクを乗せて刷った時にどんな違いがあるのか?レッツ実験! それぞれのスクリーンで実際に紙と布にプリント まず、60メッシュ、80メッシュ、120メッシュのスクリーンで同じデザインをプリントしたサンプル画像を見てみてください。 60メッシュ、80メッシュ、120メッシュのスクリーンで紙にプリントした比較画像 60メッシュ、80メッシュ、120メッシュのスクリーンで布にプリントした比較画像 どうでしょう?見ていただくだけでメッシュの違いによる仕上がりの違いを感じていただくことができると思いますが、もう少し詳しく見ていきましょう。 120メッシュで紙にプリント やはり紙なので少しメッシュのガタつきが見えますが、なめらかな線、エッジです。120メッシュは弊社Tシャツくんの標準スクリーンなのでどれを使えばいいか分からない!なんて場合はまず120メッシュをお試しくださいね。ベタが多いデザインも、細かい線があるデザインもだいたいのものは120メッシュでOK。 120メッシュで紙にプリントした画像 80メッシュで紙にプリント 80メッシュだと少しガタつきが目立つようになってきます。紙の場合は、布のように馴染むことがないのでやはりエッジがガタガタとしているのが見えてくるように。ただ120メッシュよりも網目が大きいのでたくさんインクが落ちるというメリットが。ラメが入った金銀インクなどはまず80メッシュをお試しください!こってり綺麗にキラキラが印刷できますよ~。 80メッシュで紙にプリントした画像 60メッシュで紙にプリント メッシュのガタガタ感がかなり目立つように…細かい線はギザギザに見えます。紙に60メッシュはあまりおすすめできないかもしれません。が、このガタつきを活かすことで味が出るようなデザインであれば◎60メッシュは80メッシュよりも更にインクがたくさん落ちるので黒い紙に白いインクをこってり濃く乗せたい!なんて時は良いかもしれません。 60メッシュで紙にプリントした画像 120メッシュで布にプリント 布に馴染んで全体的になめらかな曲線でプリントできました。Tシャツくんの本領発揮です。ベタも細い線画も見事に再現してくれました。今回は綿100%のTシャツにプリントしていますが、Tシャツくんインクは様々な素材に対応したインクがあるのでドライTシャツなどポリエステル素材や、ナイロン素材にもプリントすることができます。 120メッシュで布にプリントした画像 80メッシュで布にプリント 布には馴染んでガタつきも目立たずプリントできました。紙にプリントしたときよりもガタつきは目立ちませんね!120メッシュよりも網目が大きいのでたくさんインクが落ちるというメリットがあります。ラメが入った金銀インクなどはまず80メッシュをお試しください!こってり綺麗にキラキラが印刷できますよ~。 80メッシュで布にプリントした画像 60メッシュで布にプリント 意外にも紙にプリントした時ほどのガタつきはありません!しかし、布地には馴染みますが120メッシュには劣りますね。紙へのプリントに60メッシュはあまりおすすめできないと言いましたが、布であれば黒い生地に白インクをこってりはっきりプリントしたい!という場合におすすめ。120メッシュで白が薄いな~とお悩みの方は、黒いTシャツ×60メッシュ×ベタ多めのデザイン×白インクの組み合わせは一度試していただきたいです。 60メッシュで布にプリントした画像 シルクスクリーンのメッシュについてまとめ シルクスクリーン印刷のメッシュとは? シルクスクリーンは孔版印刷の一種で、メッシュ(網の目)状のスクリーン(版)にインクを通過させる孔(あな)をあけて印刷する技法です。メッシュとはその孔(あな)の数(粗さ、細かさ)のことで、メッシュの数は1インチの中に何本の糸が織られているかという数字です。 メッシュが細かい →デザインの再現度は高いが目詰まりしやすい。細かいデザインを印刷したいときや、紙に印刷するときにおすすめ。 メッシュが粗い →デザインの再現度は低いが目詰まりしにくく、落ちるインクの量も多くなる。ラメが入った金銀インクや、黒いTシャツに白インクをはっきり濃く乗せたいときにおすすめ。 メッシュの選び方 上記を参考にして、印刷したいデザインが線画が多いかベタが多いか。布の色やインクの種類、素材によって出来上がりを想像しながら選ぶのが◎ 以上、今回はシルクスクリーンのメッシュの違いについて実際の違いを画像で見ながら説明しました。基本的には標準の120メッシュからお試しいただくのがおすすめですが、80、60と目が粗くなるにつれて落ちるインクの量も多くなるので、ラメが入った金銀インクや黒いTシャツに白インクをたくさん乗せたい!なんてときは80メッシュや60メッシュが向いていたり。 同じデザインでも使うメッシュによって仕上がりの雰囲気も変わったりしますので、お好みで選ぶのもアリです。 次回は実際に金銀インクだとどう違うのか?白の発色に差は出るのか?などをご紹介予定!お楽しみに~ この投稿をInstagramで見る HANDo(ハンドゥ)(@hando__official)がシェアした投稿

-

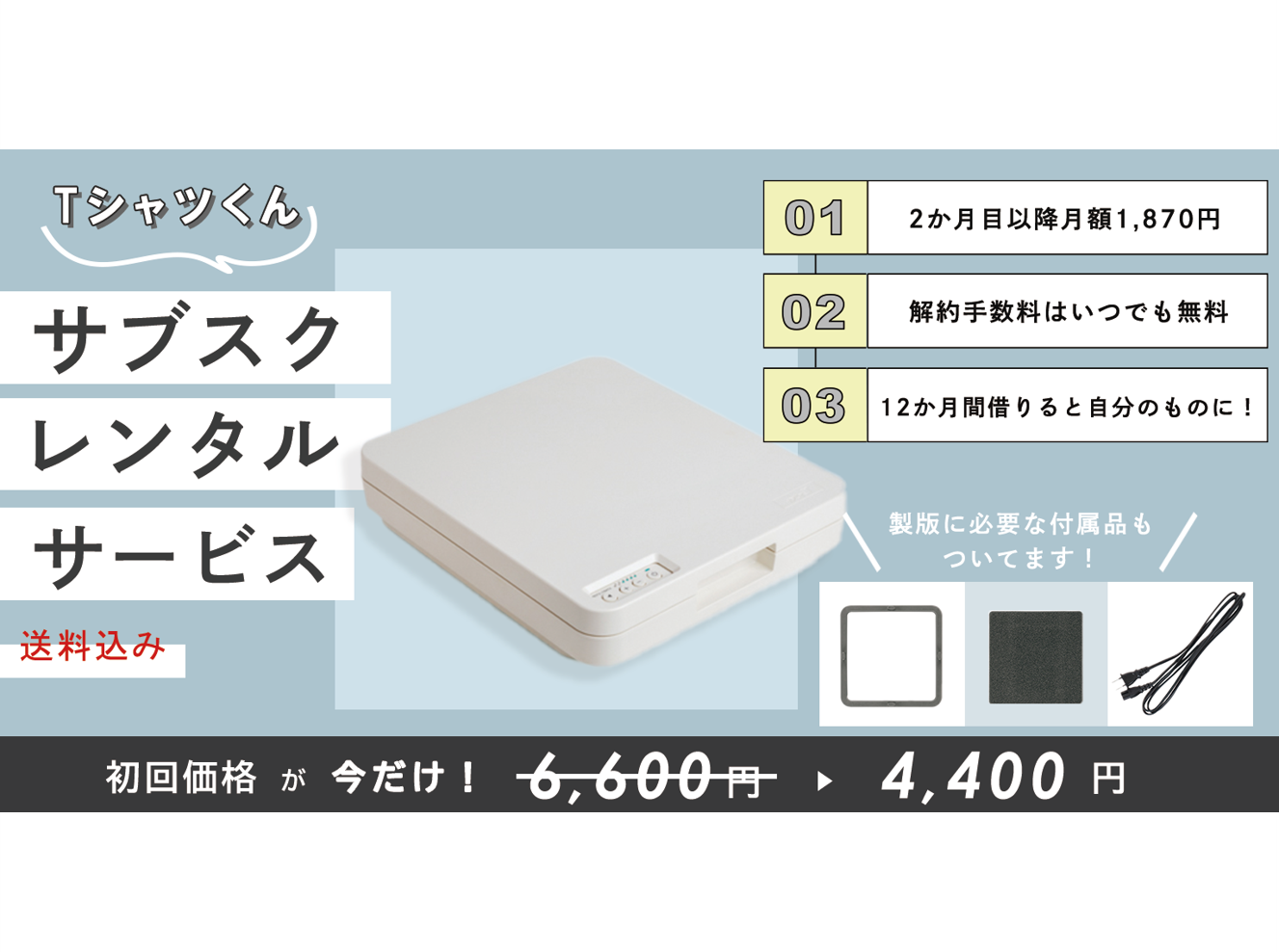

【Tシャツくんサブスク完全ガイド】申し込みから返却・買取まで全手順を徹底解説!

オリジナルTシャツやグッズを低コストで手軽に作れる「Tシャツくんサブスク・レンタルサービス」。お申込みから返却まで、そして自分のものにする方法についての全手順を、初めての方でも迷わないように詳しく解説します! 本記事は、こんな方におすすめです!・Tシャツくんを試してみたいが、購入は迷っている方・イベントや学園祭など、特定の期間だけ利用したい方・サブスクの流れを事前に把握したい方 ステップ1 お申し込み前の準備 ①料金の確認 Tシャツくんサブスク・レンタルサービスは、初月のみ4,400円で(別途サブスク専用スターターキットを購入すると便利です!)2か月目からは月額1,870円で継続利用が可能。そして、12か月間借り続けると返却は不要で、Tシャツくんはお客様のものになります! ②クレジットカードを準備 お支払方法はクレジットカード決済のみ。30日ごとに決済されるので、お支払可能額に余裕のあるカードのご登録をお願いいたします。 ※デビットカードは登録できません。※2か月目以降の決済エラーが頻発しています。決済ができない場合、メールやお電話にてご連絡します。複数回に渡り決済エラーとなる場合や、ご連絡に応じていただけない場合、ご解約と返却をお願いする可能性があります。 ステップ2 お申し込み手順 ①HANDo WEBSHOPで会員登録 HANDo WEBSHOPで会員登録をしましょう。スマホで登録する場合は、LINE連携がおすすめ!次回以降のログインが簡単になります。 ②Tシャツくんサブスク・レンタルサービスをカートに入れる 確認事項をチェックし、買い物カゴに入れましょう。▼Tシャツくんサブスク・レンタルサービスhttps://www.webshop.hando-horizon.com/SHOP/701490182.html ③サブスク専用スターターキットをカートに入れる シルクスクリーンを初めてされる方は、一緒にサブスク専用スターターキットを購入しましょう。必要な消耗品などがセットになっています。インクは好きな色をお選びいただけます。▼サブスク専用スターターキットhttps://www.webshop.hando-horizon.com/SHOP/101490203.html ④その他必要なものを確認して注文 他に使いたいインクなどがあればあわせて注文しましょう!▼Tシャツくんシルクスクリーンインク一覧https://www.webshop.hando-horizon.com/SHOP/330198/list.html ★注意点 ご注文画面やマイページでシステム上「お届けスケジュール」が表示されますが、サブスクサービスのため2か月目以降にお届けする商品はありません。お届け予定日=決済日となりますので、何卒ご了承ください。 ステップ3 さっそくシルクスクリーンを始めよう! ①まずはセット内容を確認 届いたらまずはセット品に不備がないか確認しましょう。付属の「サブスク・レンタルサービスガイド」にセット内容のほか、お客様にご準備いただくもの(ティッシュやドライヤーなど)も書いてあるのでご確認ください。 ②使い方動画を確認 Tシャツくんの使い方は公式YouTubeで公開しています。まずは使い方のイメージを掴んでから作業いただくことをおすすめいたします! https://www.youtube.com/watch?v=E4g2VieB8fo&t=230s ★困ったときは 対面(東京・吉祥寺)とオンラインでレクチャーを行っています。基本的な使い方のほか「こんな生地にプリントしたい」「おすすめのインクは?」など、お困りごとがあればぜひご活用くださいね。 レクチャーのお申込みはこちら★ご購入前後を問わず受講いただけます! ステップ4 解約する場合の手順 月額1,870円で継続利用をしていただくこともできますが、解約手数料もいつでも無料です。以下の手順で解約手続きを行いましょう。 ①マイページから解約手続きを行う HANDo WEBSHOPのマイページにログインし、「定期購入・頒布会」一覧から該当の申込番号をクリック→「解約する」ボタンを押してください。 ②返却品を軽く清掃し梱包 ご返却いただくのは「Tシャツくん本体」「ミドルフレーム」「ミドルマット」「電源コード」の4点。インク汚れなどを軽く拭き取り、お届け時のダンボールに入れましょう。ダンボールを処分してしまった場合は、別途ご用意ください。 ③同梱の返却用伝票を貼付 必ずセット品に同梱されているピンク色の返却用伝票を使いましょう。 ※付属の伝票以外は使用しないでください。※紛失された場合、元払いでの返却をお願いする場合があります。 ④集荷依頼をする 佐川急便に集荷依頼をし、発送をお願いいたします。解約お手続きから3日以内の発送にご協力をお願いいたします。 ステップ5 自分のものにすることも可能 12か月間(360日間)継続して借り続けると、Tシャツくんはお客様のものになり、ご返却は不要です。引き続きシルクスクリーンをお楽しみください! Tシャツくんサブスク・レンタルサービスでシルクスクリーンを始めよう! Tシャツくんサブスク・レンタルサービスを使えば、初期費用を抑えて気軽にシルクスクリーンを始めることができます。「購入前のお試し」でも「イベントのためのレンタル」でも「数か月間の作品制作に」でも「買取前提に」でも、いずれもOK!使ってみてやっぱり違うなと思ったらいつでも解約できます。使い方やコツのレクチャーも受けることができるので、まずは一歩踏み出してみませんか? Tシャツくんサブスク・レンタルサービスはこちらhttps://www.hando-horizon.com/next/tshirtkun-rental/

-

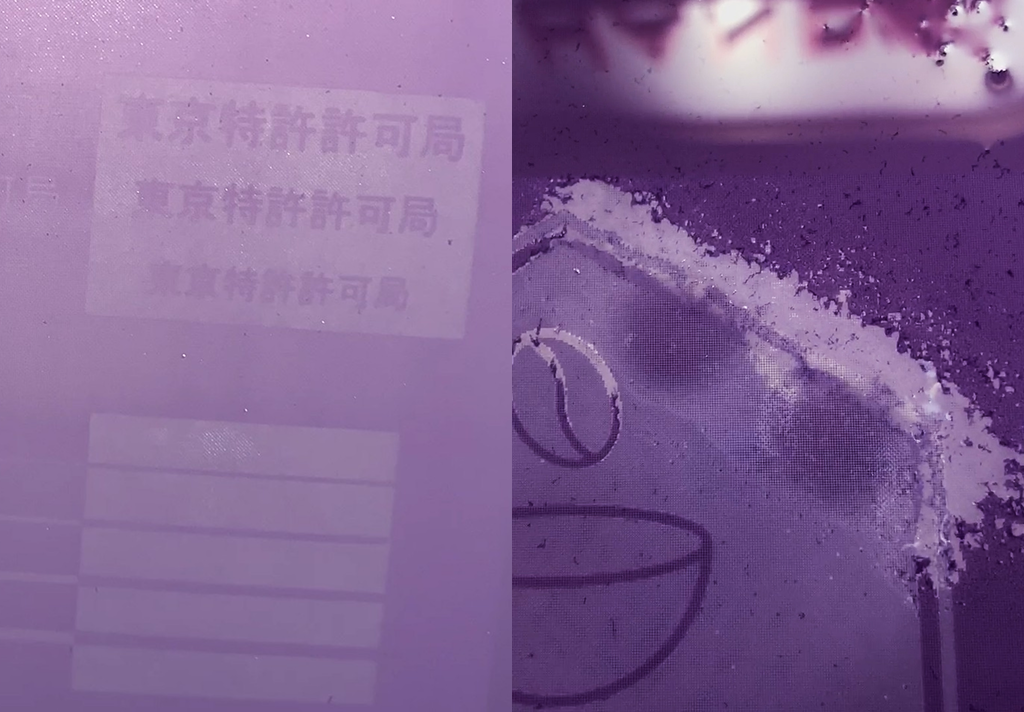

Tシャツくん露光失敗…考えられる原因

Tシャツくんのスクリーン製版がうまくいかずに困っていませんか?製版の失敗は、原因さえわかればぐっと減らせます。この記事では、Tシャツくん製版でよくある失敗例とその原因、対処法を解説します。 Tシャツくん露光失敗…考えられる原因 失敗例① なかなかデザインが出ない、デザイン以外に小さな穴があく ブラッシングをしてもなかなかデザインが出てこない、ずっとこすっているとデザインの周りや関係ないところに小さな穴が空いてしまったという場合。これは「露光のし過ぎ」が原因です。主に原稿の黒さと作業方法に原因があります。 ・原稿用紙の確認 Tシャツくんの露光時間はTシャツくん専用原稿用紙に合わせて設定されています。市販のコピー用紙などでは、光を通す量が異なるため、上手く製版できません。必ず「Tシャツくん専用原稿用紙」を使いましょう。 ・原稿の黒さの確認 Tシャツくんの製版でとにかく重要なのが、出力した“原稿の黒さ”が“真っ黒”であること!専用原稿用紙のパッケージ表紙の黒さの比較表(〇△×と記載のある表)と比べて、〇のように真っ黒になっているか、見比べて確認します。 原稿に印刷されているインクの濃度が薄いと、デザインの部分も光を通して固まってしまいます。 ①デザインデータ自体を真っ黒(K100%)にする、②プリンターの設定で「きれいモード」、「厚紙モード」などゆっくり印刷される設定を選ぶ とインクがしっかりのって印刷されます。 ・作業時の環境 Tシャツくんのスクリーンは紫外線が大敵です。太陽光の入る窓の近くでは作業しないでください。 遮光カーテンをしめて作業しましょう。 ・原稿用紙の密着 スクリーンに原稿用紙を貼るときの密着も重要です。スキージなどで空気が入らないようにしっかりと貼り付けましょう。密着していないと隙間から紫外線が入り込んでしまい、デザイン部分も固まってしまいます。 失敗例② 軽い力でこすってもデザインがくずれる 露光したスクリーンをハケでブラッシングをしようとしたら、軽い力でもデザインがボロボロと崩れてしまうという状態。これは「露光不足」が原因で起こります。下記を確認しましょう。 ・原稿用紙の確認 Tシャツくんの露光時間はTシャツくん専用原稿用紙に合わせて設定されています。市販のコピー用紙などでは、光を通す量が異なるため、上手く製版できません。必ず「Tシャツくん専用原稿用紙」を使いましょう。 ・本体の点灯確認 Tシャツくん本体のライトがすべて点灯しているか確認しましょう。もしライトが切れていると露光不十分となり、上手く製版できません。 また、蛍光灯は問題なく点灯していても、久しぶりに使う際や気温の低い時期は、蛍光灯が完全に点灯するまで数秒時間がかかる場合があります。その際は製版をする前に何度かスタートボタンを押して、蛍光灯の点灯を早めておきましょう。 もしライトが点灯していない場合は、<お問い合わせフォーム>からご連絡ください! ・露光時間の確認 まずは、設定する露光時間を確認しましょう。露光時間が短すぎると、スクリーンが十分に固まらず、ボロボロと崩れてしまいます。使用するスクリーンと原稿用紙に合わせて露光時間を調整しましょう。 露光時間の詳しい調整方法は<こちらの記事>をご覧ください! 番外編:フレームが外れない! 露光が終わった後、フレームが本体から外れなくなってしまった経験はありませんか? これは、フレーム内に水が入り、まだ硬化していない感光乳剤が溶け出してそのまま固まってしまったことが原因です。 ・ブラッシング時の注意 ブラッシングをする際は、水でひたひたにするのはNG。フレーム内に水が入らないように注意しましょう。万が一、入ってしまった場合は、ティッシュなどでふきとります。 ・プリント後のお掃除の注意 プリント後のお掃除、シャワーでじゃぶじゃぶはNGです。スクリーンの裏面を濡らしたウエスで拭き、最後に乾いたウエスで乾拭きします。デザイン部分のインクのつまりが取れて、透き通ればOK。表面は余分なインクをボトルに戻し、そのまま乾燥させます。 まとめ Tシャツくんの製版は、ポイントを押さえればぐっと成功率が上がります!もし、この記事の内容で解決しない場合は、よろしければ下記サービスもご利用ください! 失敗してしまったスクリーンと原稿用紙をお送りいただければ、当社スタッフが原因を確認させていただき、あなただけの失敗しないポイントをまとめてご連絡いたします!ぜひご利用ください。

-

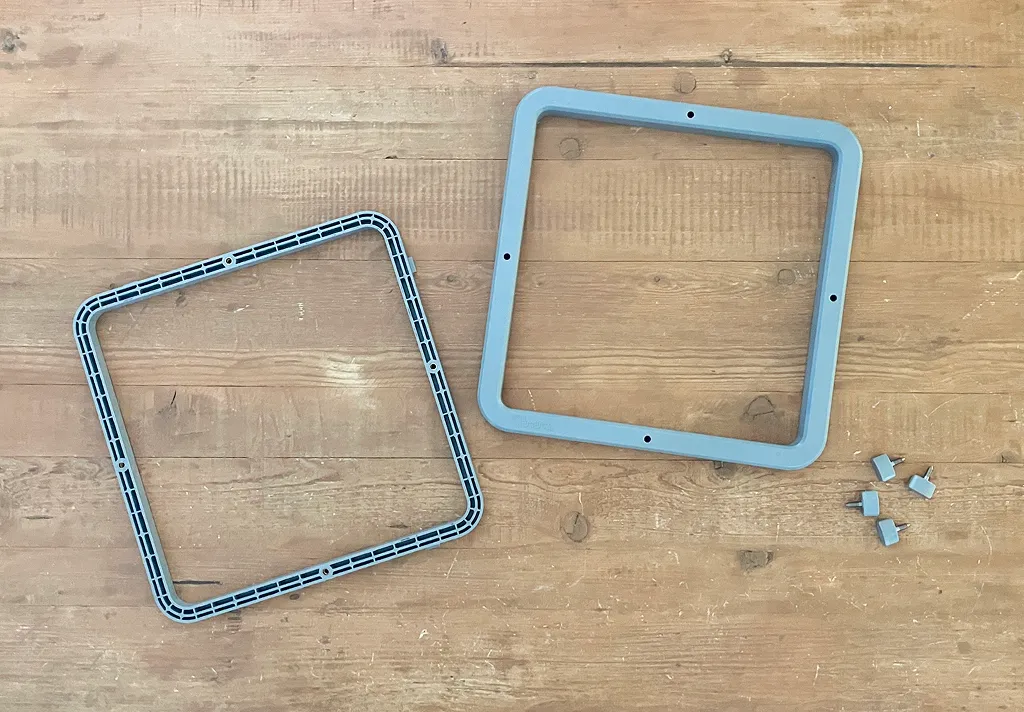

Tシャツくんフレームの使い方を初心者向けに解説!空気の通り道がポイント

シルクスクリーン印刷の強い味方、「Tシャツくん」。そのTシャツくんを使う上で、意外とつまずきやすいのがフレームの扱い方です。今回はTシャツくんフレームの正しい使い方を解説していきます。 Tシャツくんフレームをセットする前の準備 まずは、作業環境を整えましょう。 カーテンを閉め、窓の近くを避ける Tシャツくんのスクリーンは、紫外線が大敵です。作業部屋のカーテンを閉め、太陽光が入らないようにしましょう。(部屋の電気はつけたままでOK。部屋を真っ暗にする必要はありません。) また、太陽光からの紫外線を避けるため、できれば窓の近くではない場所で作業しましょう。 Tシャツくんフレームの使い方 作業環境の準備ができたら、いよいよフレームをセットしていきます。 Tシャツくんフレームの構成 内枠(凹がたくさんある) ②外枠 ③ネジ の3つで構成されています。 内枠と外枠の間にスクリーンを挟み、ネジをしめていくことでピンと張っていく仕組みです。 1.空気の通り道をつくる クオリティの高いプリントのためには、スクリーンの張りの強さが重要です。フレームにスクリーンを張る際、たるみがないようにピンと張るために、まず、フレームの内枠を机から少しはみ出して置き、空気の通り道を作ります。 2.スクリーンを挟む 内枠の上にスクリーンをかぶせます。その上に外枠をのせて、上から抑え、勢いよくシュッと挟みます。 3.マットをかぶせて遮光し、ネジをしめる 遮光のためマットをかぶせ、ネジをしめます。一度に締め切らず、全体を少しずつ均一にしめていくとシワがよりにくいです。 4.スクリーンの張りをチェック 全てのネジが閉まり切ったら、スクリーンの張りを確認します。指ではじいたとき、太鼓のような音がするくらい、スクリーンがピンと張れていればOKです。 番外編:スクリーンを張ったまま保管するときの注意点 印刷が終わって、スクリーンをフレームに張ったまま保管する際は、ネジを緩めてから保管してください。ネジをきつく締めたままにしていると、フレームに負荷がかかり、歪んでしまうことがあります。使わないときはネジを緩めておきましょう。 また、Tシャツくんのスクリーンはフレームから外してもまた張り直しできることが特長です。 フレームに張りなおす際は、マスキングテープでネジ穴をふさぎ、再度穴をあけなおして貼りなおすと張りを保ったまま張り直しできます。 以上、Tシャツくんフレームの使い方を解説しました。今回ご紹介したポイントをしっかり押さえて、Tシャツくんライフを楽しんでくださいね!