シルクスクリーンで写真を刷ろう!①【網点とは?データの作り方は】

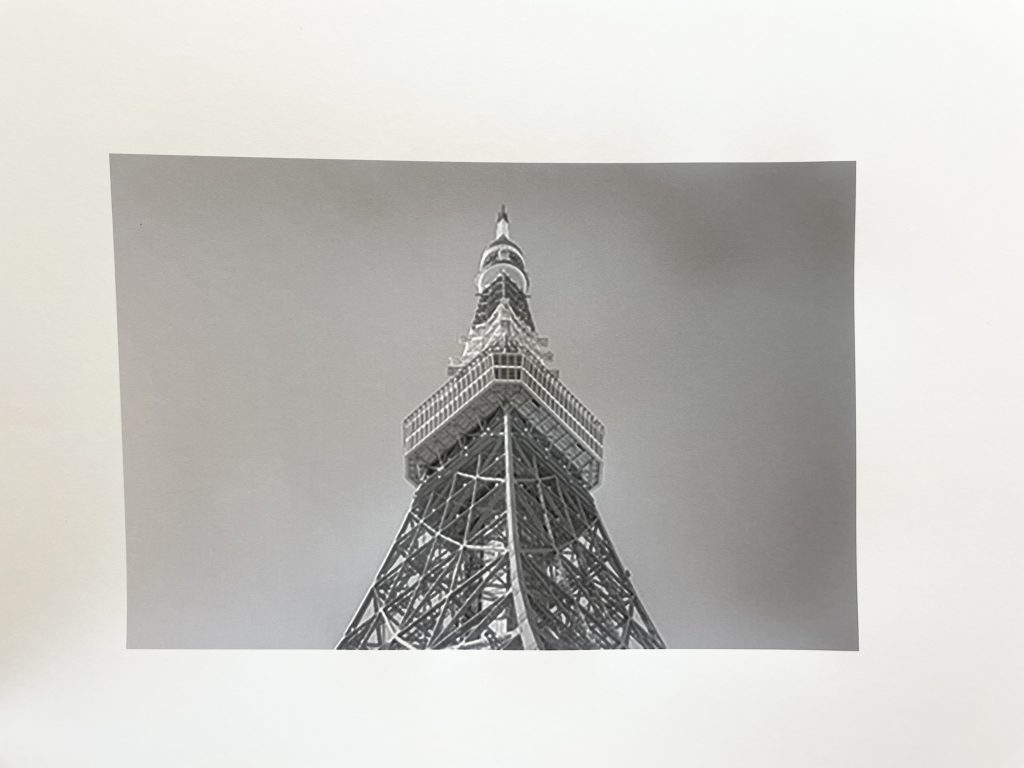

シルクスクリーンで写真をプリントすると面白い!というのをご存じですか??

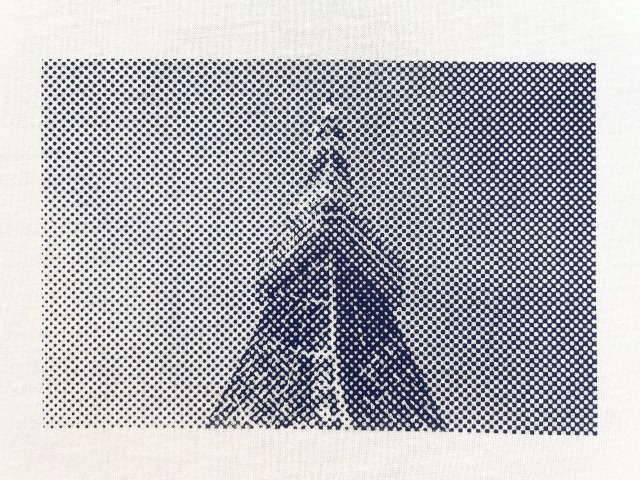

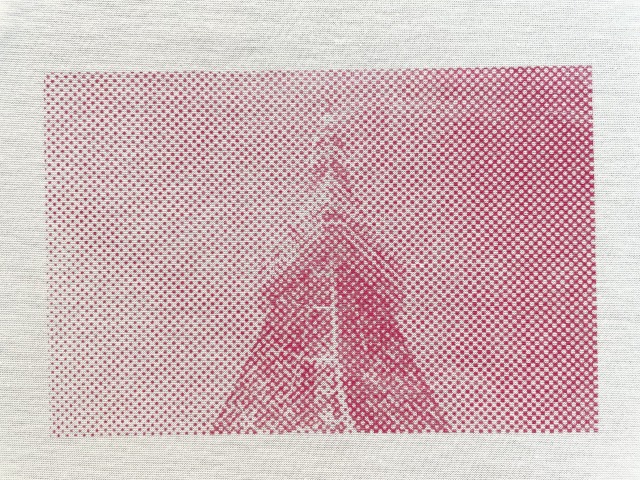

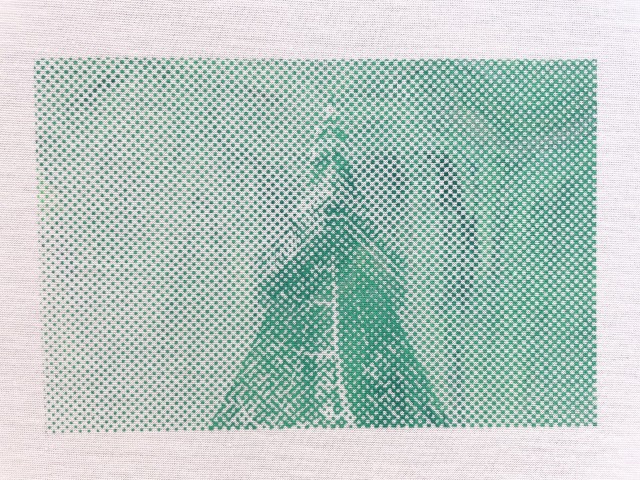

いつもの写真もこんなふうに!

インクの色を変えるだけでイメージもがらり!

写真をシルクスクリーンプリントするためには、シルクスクリーン用のデータに作り変える必要があります。

写真をモノクロコピーするだけじゃダメなの?と疑問に思う方もいるかもしれませんが、

シルクスクリーンの原稿は真っ黒が原則!グレーなどの中間色は製版できません。

シルクスクリーンでは、写真データを【網点処理】をすることでグラデーションを表現します◎

というわけで今回は写真をシルクスクリーンでプリントするための

・写真データの作り方

・オススメの線数

などについて、詳しく解説していきます!

◎目次

① データの作成

1.Photoshopで写真を開く

2.サイズと解像度を設定

3.グレースケール化

4.モノクロ2階調→網点設定

└「線数」とは

└「角度」とは

└「網点形状」とは

5.データ完成!

② プリント

③ フルカラープリントもできる?

④ まとめ

① データの作成

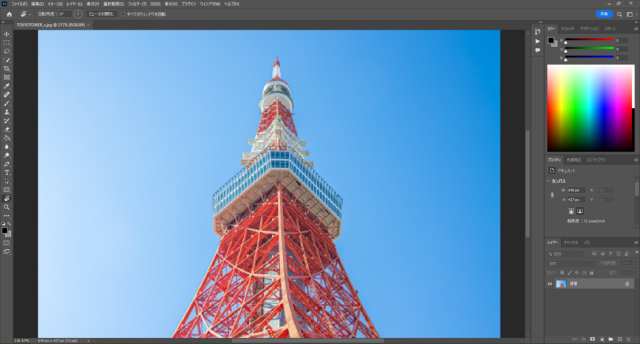

1.Photoshopで写真を開く

まずは、プリントしたい写真をPhotoshopで開きます。

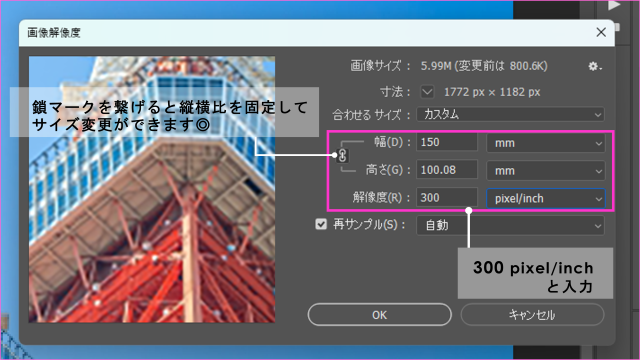

2.サイズと解像度を設定

次に、「サイズと解像度」を設定します。

メニューバー〈イメージ〉→〈画像解像度〉を選択

以下のダイアログボックスが表示されたら、プリントサイズを設定します。

・幅、高さを入力(左の鎖マークを繋げた状態で設定)

・解像度は「300」と入力(単位は「pixel/inch」)

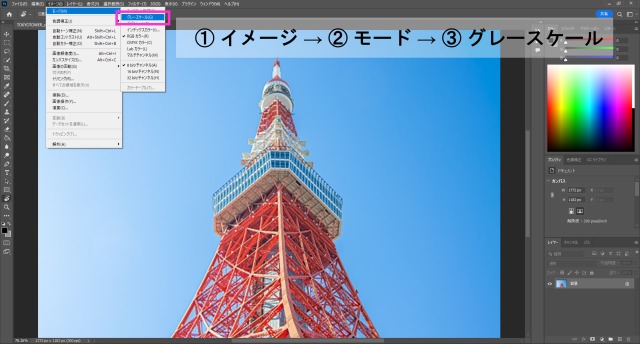

3.グレースケール化

次に、写真をグレースケールの状態に変更します。

グレースケールとは、白と黒の中間色であるグレーの濃淡を254階調(グラデーション)で表現すること。

メニューバー〈イメージ〉→〈モード〉→〈グレースケール〉を選択

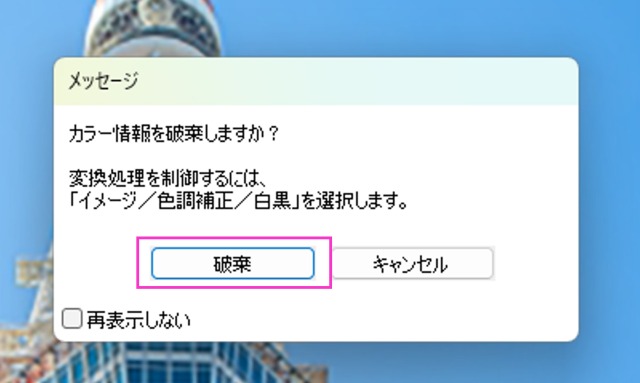

「カラー情報を破棄しますか?」というメッセージが表示されたら、〈破棄〉を選択してください。

4.モノクロ2階調→網点設定

グレースケール化したデータをモノクロデータにします。

シルクスクリーンではグレーをそのまま表現することはできないので、

代わりに「網点」で階調を表現します。(網点については次の章!)

網点を設定するために、グレースケール化した写真から一旦階調を取り去ります。

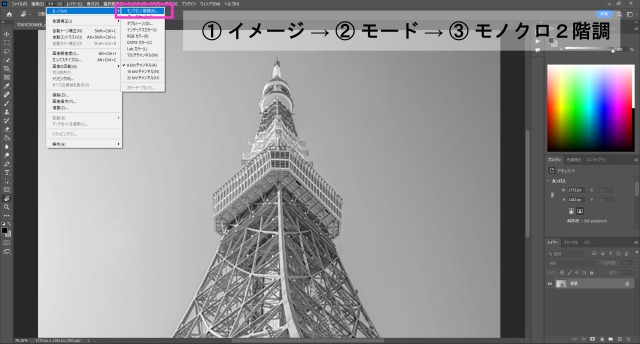

メニューバー〈イメージ〉→〈モード〉→〈モノクロ2階調〉を選択

モノクロ2階調を選択すると、2つのダイアログボックスが出てきます。

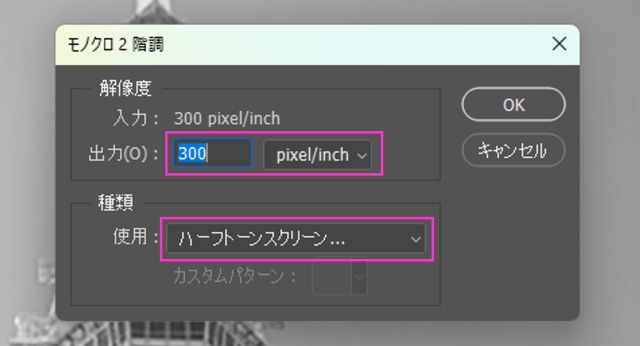

ひとつ目の「モノクロ2階調」の設定では

・解像度の出力:300pixel/inch

・種類:ハーフトーンスクリーン

と入力し、OKをクリック。

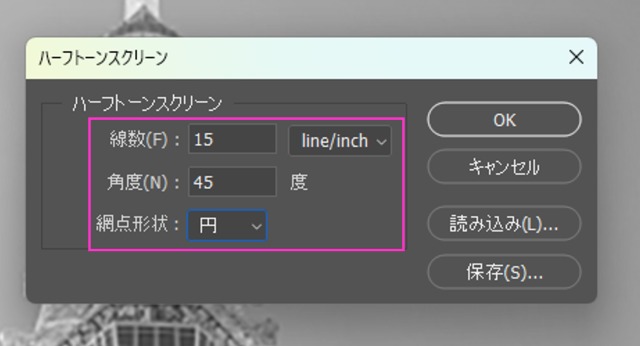

ふたつ目の「ハーフトーンスクリーン」のダイアログボックスでは、網点の設定をします。(重要!)

網点(ハーフトーン)とは、印刷物の濃淡を表現するための小さな点のこと。

網点の密度や大きさでグラデーションを作り、1色印刷でも豊かな表現を刷ることができます。

網点のオススメ設定は

・線数 :15線

・角度 :45度

・網点形状 :円

です。

線数とは?

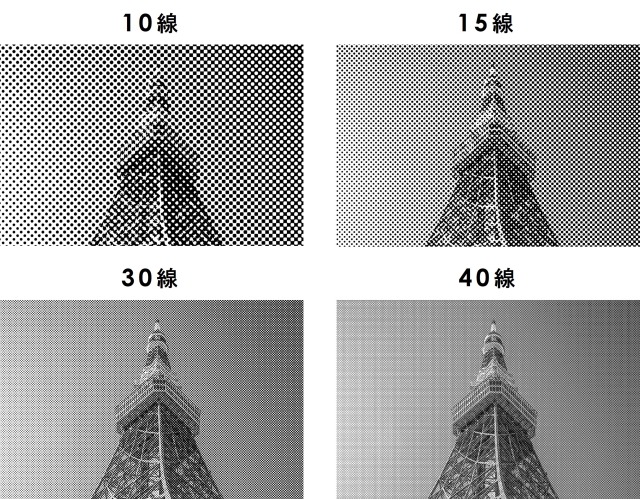

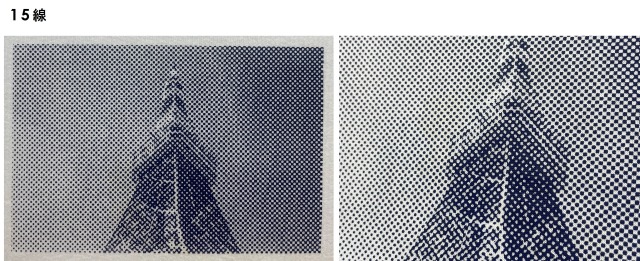

※角度:45度 網点形状:円 サイズ:150×100mm

線数とは、網点の密度のこと。すなわち、印刷の細かさ。

線数が大きいほど精密な表現になり、小さいほどドットが粗くなります。

ちなみにTシャツくんでは、線数が大きい(=ドットが細かい)ほど製版の難易度がアップします。

この後の〈②プリント〉の章でお話しますが、Tシャツくんで製版する場合、オススメは10~15線です。

角度とは?

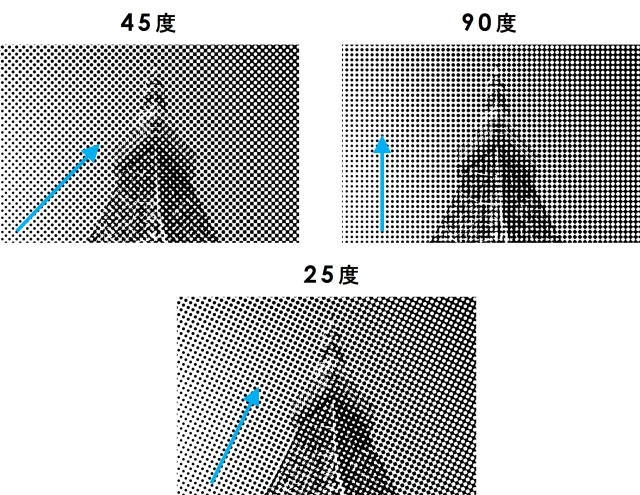

※線数:10 網点形状:円 サイズ:150×100mm

角度とは、網点が並ぶ方向。

フルカラーでプリントする場合には重要な設定になりますが

今回のように1色印刷であれば、お好みの設定で構いません。

網点形状とは?

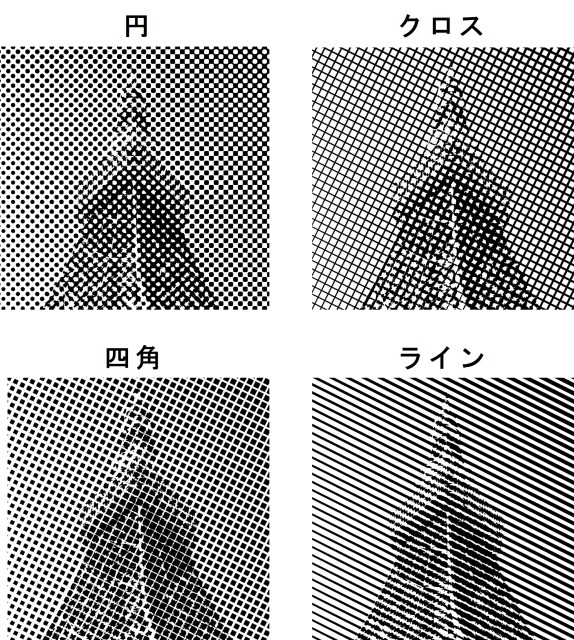

※線数:10 角度:45 サイズ:150×100m

網点形状とは、その名のとおり網点の形。

「点」と言いながら、ラインや円、クロスなど様々な種類を選べます。

こちらもお好みで設定してみてくださいね!

5.データ完成!

網点の設定を完了すれば、データが完成です。

ここからはいつも通り、専用用紙に出力してから製版をしていきましょう!

② プリント

さて、いよいよ製版とプリントです!

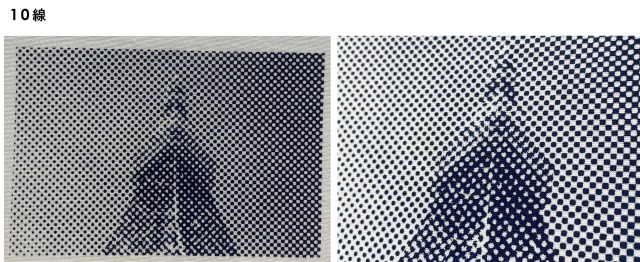

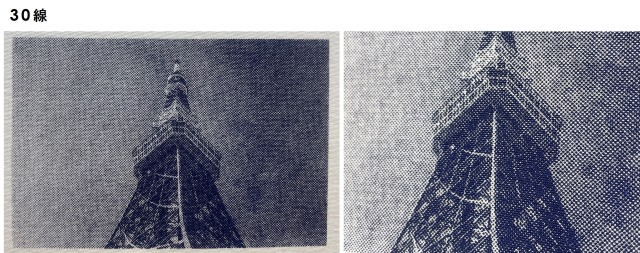

線数10、15、30の3パターンでプリントしたものがこちら。

※角度:45度 網点形状:円 サイズ:150×100mm

※角度:45度 網点形状:円 サイズ:150×100mm

※角度:45度 網点形状:円 サイズ:150×100mm

【10線~15線】

レトロでアートな雰囲気に。シルクスクリーンならではの味があります◎

製版も印刷も比較的簡単で、シルクスクリーンに慣れていない方でも挑戦しやすいですよ。

ただし、10線はドットの存在感が大きいので写真によっては被写体がわかりづらくなるかもしれません。

【30線】

きめが細かく、実際の写真に近い見え方になりました。

ただし、Tシャツくんでのアナログ製版ですとサイズによっては骨が折れる作業かも…。

30線で写真に忠実にプリントしたい!という方は、デジタルによる製版が可能な製版サービスのご利用も合わせてご検討くださいね!※製版サービスの場合でも目詰まりは注意です

デザインの細かさと製版・プリントの関係性についてはこちらの記事でも解説しています。

③ フルカラープリントもできる?

ズバリ、できます!

データの作成方法やプリント工程が多くなり少々手はかかりますがフルカラーも面白いですよ♪

フルカラープリントのやり方は、こちらの記事で解説していますので是非ご覧ください!

▶シルクスクリーンで写真を刷ろう!②【フルカラープリント編】

④ まとめ

いかがでしたでしょうか?いつもの写真ががらりと印象が変わり、おもしろいですよね!

網点の設定の仕方でも仕上がりの印象が違うので是非いろいろなパターンで試してみてくださいね。

HANDoでは、シルクスクリーンを通してものつくりやみなさまの新しい一歩のサポートをしています。

シルクスクリーンのワークショップを運営してみたい!

イベントでシルクスクリーンをやってみたい!

など、シルクスクリーンにご興味をお持ちでしたら、ぜひ一度HANDoへご相談ください。

シルクスクリーンのお役立ち情報「ものつくりLABO」やイベントレポートも随時更新しています。

おすすめ記事

labo-

シルクスクリーンのメッシュはこう選ぶ!~120 80 60メッシュの違いと選び方~

シルクスクリーン メッシュの選び方 シルクスクリーンで悩んでしまうのが「メッシュ」。120メッシュ、80メッシュ、60メッシュ…しかも230メッシュなんてものもあるの?それって一体なにが違うの?どう選べばいいの?という方も多くいるであろうメッシュ選び問題。今回はメッシュの選び方を、プリントの仕上がりの違いを比較しながらご紹介していきたいと思います! シルクスクリーンの「メッシュ」って何? シルクスクリーン印刷は孔版印刷の一種で、文字通り「孔(あな)」にインクを通して印刷する方法です。その孔が開いたメッシュ状の布のことをスクリーンと言います。そして、そのメッシュにもそれぞれ目の粗いもの、細かいものがあり、1インチの中に何本の糸で織られているかを示した数値がメッシュ数となっています。 つまり、120メッシュとは「1インチの中に120本の糸が織られている」ということ。当然糸が少なければ少ないほどメッシュの目は粗く(スカスカ)なりますので数字が大きいほど目が細かく、小さいほど目が粗いということになります。 120・80・60メッシュを並べて見てみると… 120メッシュ/80メッシュ/60メッシュ さらに拡大してみると…? 120メッシュ/80メッシュ/60メッシュ ここまで拡大してみると一目瞭然ですね!60メッシュは明らかに網の目が粗いのがくっきり見えます。実はこれ触ってみても明らかに違うんです。120メッシュよりも60メッシュのほうがザラザラしていて分厚い!みなさんもぜひ触って違いを感じてみてくださいね! 実際にプリントしてみる! 今回の実験では以下のものたちを使用してみたいと思います。・業務用スキージ・Tシャツくんシルクスクリーンインク リッチ 濃色生地に発色させやすい業務用スキージ、そして同じく濃色生地に発色しやすい「リッチ」の白色で、どれほど発色に違いが出るのかを比較していきたいと思います! 標準の120メッシュでプリント シルクスクリーンインク リッチ しろ 120メッシュでプリント 濃色生地への発色も良し、文字もくっきり綺麗にプリントできています。メッシュっぽさ(線がガタガタした感じ)もなく良い感じ! 80メッシュでプリント シルクスクリーンインク リッチ しろ 80メッシュでプリント 網目が粗くなった分たくさんインクも落ちるのか、発色は120メッシュよりも良さげ◎ただ、文字が少しガタガタしているような…ぼやけているような… 一番粗い!60メッシュでプリント シルクスクリーンインク リッチ しろ 60メッシュでプリント おお…これはかなり高発色になりました。ただ、インクはたくさん落ちているけれど、文字がかなりつぶれ気味に…網目が粗い分、細い文字を鮮明に表現するのは難しそうです。 120・80・60メッシュでのプリントの仕上がりをまとめて比較 シルクスクリーンインク リッチ しろ 120 80 60メッシュでプリントしたものを比較 左から順に、120、80、60メッシュ。こうして並べて見るとよくわかりますね。目が粗く(インクが落ちる孔が大きく)なるとインクがたくさん落ちて高発色になるけれど、目が粗い分細かい文字などは影響を受け、ギザギザ、ガタガタとメッシュっぽさが目立つ、という結果に。 結局どれがおすすめ? シルクスクリーン 120 80 60メッシュの違いと選び方 特別な理由がない限りは標準の「120メッシュ」がおすすめ!今回のように濃色生地にきれいに発色させたいときなどは80メッシュなどを使用してみるのも良いでしょう。ラメの入ったきん・ぎんインクも120メッシュよりは80メッシュのほうが目詰まりしにくく、ストレスなくプリントすることができますよ◎文字や線などがないベタのデザイン、また、シルクスクリーンもだいぶ慣れてきた!という方は60メッシュにチャレンジしてみるのも良いかもしれません。 230メッシュって何用なの? Tシャツくんにはもうひとつ、「230メッシュ」というスクリーンがあります。そんなに細かいスクリーンがあるなら、細い線や細かいデザインはそれがいいじゃん!と思うかもしれませんが、230メッシュは水性インクで使用することができません。これは完全にかなりの上級者向けで、たとえば油性インクで金属に刷りたい、など、少しの滲みや網目も目立ってしまうような場合に有効。布印刷に230メッシュが使われることはめったになく、完全に業務用のスクリーンと考えていただければと思います。 メッシュの選び方まとめ 120メッシュ薄いな…60メッシュめちゃくちゃ濃いな!…となるかと思いましたが、120メッシュなかなかイケてるじゃん?という結果に。Tシャツくんインク「リッチ」、なかなかやるのでは?

-

Tシャツくん 発泡インクを使ってハロウィンのグッズ作りに挑戦!

発泡インクを使ったオリジナルグッズ作例 10月になり、ハロウィンが近づいてきましたね。ハロウィングッズや衣装は、市販で手軽に購入することができますが、個性を際立たせたいなら手作りがおすすめ!そこで注目なのが、熱を加えるともこもこ膨らむ“Tシャツくん 発泡インク”。この記事では、発泡インクの特徴や使い方、発泡インクを使って作るハロウィングッズを紹介します。もこもこ膨らむインクなので、子どもと一緒に作れば大喜びしそう!ぜひ、この記事を参考に、発泡インクを使ってハロウィングッズを作ってみてくださいね。 目次1)シルクスクリーン印刷の発泡インクとは?2)発泡インクの使い方とポイント3)発泡インクでハロウィングッズを作ってみよう!4)まとめ 1)シルクスクリーン印刷の発泡インクとは? 弊社Horizon製のTシャツくん 発泡インクは、熱を加えるともこもこ膨らむインクです。スチームアイロンで熱を加えると、インクに含まれた発泡カプセルが膨張して、デザインがぷっくり膨らみます。インクだけだと平面なデザインですが、発泡インクを使えば立体的になり、個性的なアイテムを作ることができるので「通常のプリントだけだと物足りない!」という方におすすめのインクです。 カラーは白、黄色、オレンジ、赤、青、コン、緑、黒の全8色。ハロウィンに合ったカラーを使って、オリジナルグッズや仮装衣装にデザインを施してみませんか? Tシャツくん発泡インクは全8色のラインナップ HANDo WEBSHOP(以下同)では、「Tシャツくん 発泡インク」を取り扱っています。「手軽に始めてみたい!」という方はぜひ、以下のリンクをご確認ください。 https://www.webshop.hando-horizon.com/SHOP/101105200.html 2)発泡インクの使い方とポイント 発泡インクの使い方とポイントを以下の4つの手順でご紹介します。 1.【印刷するものを準備】生地の下にスプレーのりを吹きかけた台紙やパネルを敷く 2.【製版】スクリーンは少し粗めの80メッシュを使う 3.【印刷】インクはよくかき混ぜてから使う 4.【発泡】生地の裏からスチームアイロンをかける 1.【印刷するものを準備】生地の下にスプレーのりを吹きかけた台紙やパネルを敷く ポイント① スプレーのりを吹きかけた台紙を敷きます まずは印刷したいアイテムを準備しましょう。このとき、印刷時に生地がズレたりよれたりしないよう、生地の下に台紙やパネルを敷きます。あらかじめスプレーのりを吹きかけて、生地を密着させ動かないようにしておくのがおすすめです。スプレーのりをかけないと、印刷後に版をもちあげた際にスクリーンに生地が張り付き、生地が毛羽立つ原因となります。 2.【製版】スクリーンは少し粗めの80メッシュを使う ポイント② スクリーンは80メッシュを使用 次におばけやかぼちゃなどのデザインを製版します。ポイントは、Tシャツくんの標準スクリーンで使用する120メッシュを使用するのではなく、少し目の粗い80メッシュを使うこと!網目が大きくなるほどインクが多く通るため、膨らみが増し、インパクトのある仕上がりになります! 3.【印刷】インクはよくかき混ぜてから使う ポイント③ インクはよくかき混ぜる 次に、印刷する位置を決め、製版したスクリーンにインクを乗せます。その際に、ヘラを使ってボトルの底からインクをよくかき混ぜることが、しっかりと発泡させるポイント。かき混ぜることで、インクに含まれている発泡剤が全体に行きわたります。 印刷する位置を決めたらインクをのせて、いざ! 版をゆっくり持ち上げましょう! なお、発泡インクは乾きやすいので、目づまりさせないために、作業を中断するときや時間を空けるとき、印刷がおわったときには版を掃除してくださいね。 版の掃除の仕方は、こちらのYouTubeの後半でもご紹介しています。 https://www.youtube.com/watch?v=E4g2VieB8fo Tシャツくん〈ミドル〉の使い方 シルクスクリーン また、目詰まりをしてしまった時の対処法はこちらの記事でご紹介しています。 シルクスクリーンの「目詰まり」問題。目詰まりを除去するには?目詰まりさせない方法は? 4.【発泡】生地の裏からスチームアイロンをかける 印刷面がしっかりと乾いたら、生地の裏からスチームアイロンで熱を加えます。生地の厚みや織り方にもよりますが、150度でおよそ30秒ほど熱を加えれば、生地に乗せたインクがぷっくりと膨らみます。ポイントはアイロンをぎゅっと押し付けすぎないこと。スチームをしゅーっと当てるように、少し隙間を開けながら温めたり、優しくアイロンで押さえたり、など膨らみ具合を見ながら作業をしましょう。 加熱すると、インクを乗せた部分がこのように膨らみます。 アイロンをあてる前と後を並べて比較すると、こんな感じ! 以下の記事では、Tシャツくん 発泡インクを使って、靴下の滑り止めを作った記事が紹介されています。作り方の工程も載っているので、参考としてご覧ください。可愛くて実用的!~シルクスクリーン印刷の発泡インクで靴下の滑り止めを刷ってみよう!~おぎこラボ 3)Tシャツくん 発泡インクでハロウィングッズを作ってみよう! Tシャツくん 発泡インクを使って、おばけやちょっぴり怖いイラストを描いた、インパクトのあるハロウィングッズを作ってみませんか? ハロウィンならではのデザインで印刷をたのしみましょう! ● Tシャツ 真っ黒い無地のTシャツに真っ白いおばけをデザインしたり、オレンジのTシャツに黒猫やドクロを描いたり、Tシャツならキャンパスに絵を描くように、楽しんでデザインすることができそう。 ● 大きめのスタイ 食事をする際につける大きめのスタイに、▲の目と鼻、口をプリントするだけでも、ハロウィン気分を楽しみながら食事ができそうですね。 ● お菓子を入れる小さなバッグや巾着 子どもが仮装してお菓子をもらいに行く際に持つ、お菓子を入れるバッグを布製の無地にすれば、プリントすることができます。大人なら、黒や白の生地に赤い血のりのようなデザインを施した巾着を制作し、そこにお菓子を詰め込んでプレゼントするのも面白そうです。 このほか、ワンピースやスカート、マント、帽子などにデザインをして、お友達と一緒に仮装してみるのも良いですね。思い出に残るハロウィンになりそうです。 3)まとめ この記事では、「ハロウィンでインパクトのあるグッズを作りたい!」というあなたに向けて、Tシャツ 発泡インクの特徴や使い方をご紹介しました。生地に乗せて熱を加えるだけで、ぷっくり膨らんだデザインが作れるので、アクセントのあるメリハリが効いたデザインにできます。 今回はハロウィングッズについてご紹介しましたが、このほか、クリスマスなどのさまざまなイベントでも活用できるので、ぜひ発泡インクでオリジナルデザイングッズを作ってみてくださいね!

-

シルクスクリーン 厚手の帆布生地にきれいにプリントする4つのコツ!

シルクスクリーンプリントの中でも難易度高め?!な、帆布生地(キャンバス地)へのプリント。 生地が堅く水分を通しにくい性質があるため、手刷りプリントはカスレやすいという難点があります。苦戦される方も多いのではないでしょうか? そこで今回は、帆布生地にきれいにプリントする方法を実験形式で伝授いたします! ポイントは ①「段差」をなくす②「スキージ」を変えてみる③「メッシュ」を変えてみる④ “浮き”をつくる の4つ。それではいってみましょう~! ◎目次・実験で使った帆布生地①「段差」をなくす②「スキージ」を変えてみる┗ (1) 標準スキージ┗ (2) ウレタンスキージ③「メッシュ」を変えてみる┗ (1) 120メッシュ、80メッシュでテスト┗ (2) 80メッシュの注意点④“浮き”をつくる・まとめ 実験で使った帆布生地 実験で使用した8号の帆布カットクロス 実験では、8号の帆布生地(カットクロス)を使用しました。 帆布には1号~11号までの号数があり、号数が小さいほど「厚い」生地となります。 今回使用した8号はハリがあり型崩れしにくいタイプです。 ①「段差」をなくす 印刷面の段差をなくし、フラットな状態に保つことはとても大切なポイントです!段差・凹凸差があると、印刷ムラやカスレの原因に。特に帆布生地は段差が厚くなりがちなので注意が必要です。 NG:段差やしわがある状態 OK:フラットな状態 段差がある位置に印刷したい場合、中敷きを使って段差を解消しましょう。下の画像では、トートバッグの底マチの形に合わせてパネル1枚と厚紙をマチの厚み分重ねて、中敷きを作りました。こうすることで、凹凸を解消しフラットな面を作ることができます。 底マチの形に合わせて中敷きを作りました 凹み部分が底マチの段差を解消します。 ②「スキージ」を変えてみる スキージを変えることでも仕上がりに違いが出ます。 それぞれのスキージの特長と選び方については、こちらの記事を参考にしてみてくださいね。 https://www.hando-horizon.com/labo/10361 通常、厚手生地へのプリントは「ウレタンスキージ」をオススメしていますが、帆布の場合はどうでしょうか?標準スキージとウレタンスキージで、実際に刷ってみました! (1) 標準スキージ 標準スキージは、プラスチック素材でできていて、低価格で購入できるのが魅力。初心者でも扱いやすい一方で、堅い素材や厚い生地へのプリントは難しい場合があります。厚手帆布生地はどうでしょうか?1回刷り、2回刷りの仕上がりを見てみましょう! 【標準スキージ】1回刷り:全体 【標準スキージ】2回刷り:全体 【標準スキージ】1回刷りは擦れが!:拡大 【標準スキージ】こちらも1回刷りは擦れ:拡大 1回刷りでは全体的にカスレが発生してしましました!!特にベタのデザインは広範囲にカスレていて、目立っています。標準スキージの場合は「2回刷り」がよさそうです◎ (2) ウレタンスキージ 続いて、ウレタンゴムでできたウレタンスキージでテスト。やや上級者向けのスキージですが、パワーはピカイチ。ゴムに弾力があるので、堅く厚い素材にも相性がいいです。こちらも、1回刷り、2回刷りをそれぞれ見てみましょう。 【ウレタンスキージ】1回刷り:全体 【ウレタンスキージ】2回刷り:全体 【ウレタンスキージ】1回刷りできれいに:拡大 【ウレタンスキージ】2回刷りは線が太りました:拡大 1回刷りでも問題なく、とてもキレイに刷れました! 2回刷りは線が太ったり抜き部分が潰れ気味になったりするので、ウレタンスキージを使う場合は1回刷りが良さそうです。 【結論】・ 標準スキージ:1回だと擦れる。2回刷りがオススメ。・ ウレタンスキージ:1回刷りで十分な仕上がり◎2回刷りは若干デザインが潰れるかも。 ③メッシュを変えてみる Tシャツくんのスクリーンは、120メッシュ80メッシュ60メッシュ230メッシュの4種類を扱っています。 120メッシュを標準スクリーンとご案内していますが、インクが染みこみづらい厚手の生地へのプリントは網目が大きい80メッシュをオススメします。 メッシュの違いと選び方はこちらの記事で解説しています! https://www.hando-horizon.com/labo/4276 帆布生地の場合、メッシュの違いでどのような差が出るか実験してみました! (1) 120メッシュ、80メッシュでテスト ウレタンスキージを使って、それぞれ1回刷りした結果がこちら。 120メッシュで1回刷り 80メッシュで1回刷り 一見どちらもキレイにプリント出来ているように見えますが、120メッシュの方をよく見てみると… 120メッシュ1回刷り 拡大① 120メッシュ1回刷り 拡大② 部分的にカスレているのがわかります。 一方80メッシュは、カスレやムラなく均一に仕上がりました。 (2) 80メッシュの注意点 80メッシュは網目が大きいため、デザインによってはエッジのがたつきが出てしまうことがあります。(特に紙のように滑らかな素材は目立ちます。)基本的には、シンプルで大きい図案が適しています。 ただし、厚手の帆布のように表面の凹凸が粗いとそこまでがたつきが目立たずインクもしっかりと塗布できるため、80メッシュがオススメです。 80メッシュでもがたつきは目立ちません 【結論】厚手の帆布生地には80メッシュがオススメ。120メッシュは部分的にカスレてしまうかも。 ④“浮き”をつくる “浮き”とは、印刷したい素材と版の隙間(3mm程度)のこと。 シルクスクリーンにおいて“浮き”は非常に重要で、きれいな印刷には欠かせないポイントです。 “浮き”があることにより、スキージが通過した後に版が印刷素材から離れ(これを「版離れ」と言います)、その反発力でインクを均一に引き上げ、美しい印刷面になります。たかが3mm、されど3mm! たとえば帆布のお弁当バッグ。版のフレームよりもサイズが小さく厚みもあるので、版と素材がべったりと密着してしまいますよね。 浮きがなく、版と印刷する素材が密着している状態 このような場合には、フレームの四隅に厚紙などを敷いて適度な高さを作ってみましょう!素材と版の間に“浮き”が生まれ、刷りやすくなります。下の画像では、コルク素材のコースターを使いました。 フレームの四隅にコースターを置いて高さを出しました まとめ いかがでしたでしょうか?上記4つのコツをいずれか実践いただくだけでも、キレイなプリントが期待できますよ!ぜひ参考にしてみてくださいね。 ◆ご紹介した商品・80メッシュ、120メッシュ商品を見る ・スキージ各種商品を見る HANDoでは、シルクスクリーンを通してものつくりやみなさまの新しい一歩のサポートをしています。 シルクスクリーンのワークショップを運営してみたい!イベントでシルクスクリーンをやってみたい! など、シルクスクリーンにご興味をお持ちでしたら、ぜひ一度HANDoへご相談ください。 シルクスクリーンのお役立ち情報「ものつくりLABO」やイベントレポートも随時更新しています。 > 「ものつくりLABO」記事一覧 > イベントレポート一覧 > お問い合わせフォーム

-

シルクスクリーン 多色刷りの位置合わせのコツをご紹介!~②トンボ編~

2色刷りをしたロゴマーク 前回の記事では、シルクスクリーンの多色刷りの位置合わせコツとして、クリアファイルを使った方法をご紹介しました。 https://www.hando-horizon.com/labo/10058 ただし、以下のような条件下には適していないという点もお伝えしました。 ・版を固定できない環境・厚手の素材に刷るとき・クリアファイルよりも大きいものに刷るとき例:大人用のTシャツ、トレーナー、マチの付いた袋物(バッグ、巾着)、など そこで、今回は上記の条件でもできる、〈トンボ〉を使った位置合わせの方法をご紹介します。 トンボで位置合わせをする方法 必要な道具 通常のシルクスクリーンの道具と、〈透明のセロハンテープ〉をご用意ください。 〈STEP1〉多色刷り用のトンボ入り原稿を作る まずは、色ごとの原稿を用意します。ここでのポイントは、版を重ねるときの目印として、データごとに「トンボ」を入れること!トンボを重ねて1色ずつ印刷をすることで、デザインが完成されます。 トンボを入れるうえで、注意点が3つ! ① トンボは各データ同じ位置、同じ形状、同じサイズで入れてください。 ② トンボは、データの四隅または上部分だけでOKです。(センタートンボも不要) ③ デザインから1~2㎝ほど余白を開けて配置してください。 今回は、こちらの2版のデータを用意しました。下画像の〈版1〉と〈版2〉を2色刷りして、「仕上がりイメージ」のデザインを作っていきます。 Tシャツくんのミドルフレームに、上下に配置をして製版しました。トンボも一緒に製版してくださいね。 1枚のスクリーンにまとめて配置する場合、しっかりと間隔をあけると刷りやすくなりますよ。 このようなレイアウトで製版しました またこのときに、トンボ付きの仕上がりイメージを、印刷する素材の数量分、原寸コピーをしておいてください。(STEP2で使用します!) 〈STEP2〉印刷する位置を決める 次に、STEP1で原寸コピーした仕上がりイメージを使って印刷する位置を決めていきます。 印刷をする位置を決めていきます 位置が決まったら、画像のようにマスキングテープで貼り付けてからトンボ部分だけを残して他の部分を切り落とします。 位置が決まったら、テープで固定 トンボだけ残します 印刷する素材がいくつかある場合は、あらかじめすべてに貼っておくとスムーズです。 〈STEP3〉版のトンボにセロハンテープを貼る スクリーン上のトンボの穴を、裏表両面からセロハンテープでふさぎます。こうすることで、インクが通るのを防ぐだけでなく、スクリーンの下が透けて見えるのでトンボの重なり具合が確認しやすくなります! マスキングテープでも代用できますが、やはり「透けて見える」という点でセロハンテープがおすすめです。 インクが通らないように、セロテープ隠す トンボ四か所をセロハンテープで隠しました ここまで準備ができれば、あとは簡単に刷ることができますよ! 〈STEP4〉1色目の印刷 印刷する素材に中敷きをセットしてから、1色目を刷っていきましょう。 素材に貼り付けたトンボに重ねるようにして版を置きます。 セロハンテープが透明だから、素材に貼ったトンボが透けて見えます 位置が固定できたら、インクを乗せて1色目を印刷します。たくさん刷る場合は、セロハンテープの透明度をキープしたいのでなるべくセロハンテープの上を避けてインクを置いてくださいね。 インクを置いて、刷って、ゆっくり版を持ち上げましょう できました!ここで、素材に貼っているトンボをうっかり剥がさないよう要注意です!最後の印刷が終わるまで貼ったままにしておきましょう。 そして2色目に移るまえに、版の掃除もお忘れなく! 〈STEP5〉2色目の印刷 1色目に印刷したインクがしっかり乾いたら、2色目にいきましょう! やり方は1色目と同様。まずはトンボを重ねて印刷する位置を固定します。 2色目の位置合わせはこんな感じ 位置合わせができたら、版にインクを乗せて、印刷していきます。 インクを置いて、刷って、ゆっくり版を持ち上げましょう 2色刷り、出来上がり! どうしょう!ズレることなく、きれいに重なりました!3色以上刷る場合も、同じ工程で刷ってくださいね。 最後に、素材に貼っていたトンボを剥がしてからしっかりと乾かして完成!布地の場合はアイロンをするとより定着します。 セロハンテープについたインクは拭き取れる 万が一セロハンテープの上にインクが付いてしまってもティッシュや布で簡単に拭き取ることができます。 時間がたって乾いてしまった場合は、水で濡らした布で拭き取ればOK。 セロハンテープについたインクは拭き取れます まとめ クリアファイル編とは違い、原稿のつくり方がポイントになるトンボ編、いかがでしたか? フレームを固定する道具がないときや、スウェットなど厚めの素材に刷るときにはとても便利な方法です。 印刷する状況によって、やりやすい方法をえらんでくださいね。 多色刷りはどうしても手間と時間がかかりますが、そのぶん完成したときの感動はひとしお! 慣れてきたら色パターンを変えてみたり、あえて少しズラすことで味を出してみたり、手刷りならではの良さを楽しんでください!▶〈トンボを使った位置合わせ〉方法はYouTubeで動画編も公開中!