ジュートバッグにシルクスクリーン印刷!

ある日のお客様。

無印の袋からひょっこりと見えたジュート素材に「き、強敵現る…!!」とドキドキしてしまったスタッフ。

刷るのが難しそうに見えましたが、ある工夫で綺麗にプリントすることができました!

まずは、ジュートバッグへの印刷はなぜ難しいのか?そのワケをちょこっとご説明。

〈ジュートマイバッグの難しいところ〉

・目が粗い

→インクが綺麗に乗らず掠れ気味になる、版にインクが残り目詰まりを引き起こしやすい

・かたくてしなやかさがない

→少しの折目でもプリントに影響が出る、フレームが浮きやすい

・取手が縫い付けられている部分の段差

→フレームを置ける場所が限られる

〈今回の解決方法〉

・版を上げずに二度刷り

→目が粗くインクが乗りづらいのでたくさんインクを落とします。ズレないように固定してスキージを二回。

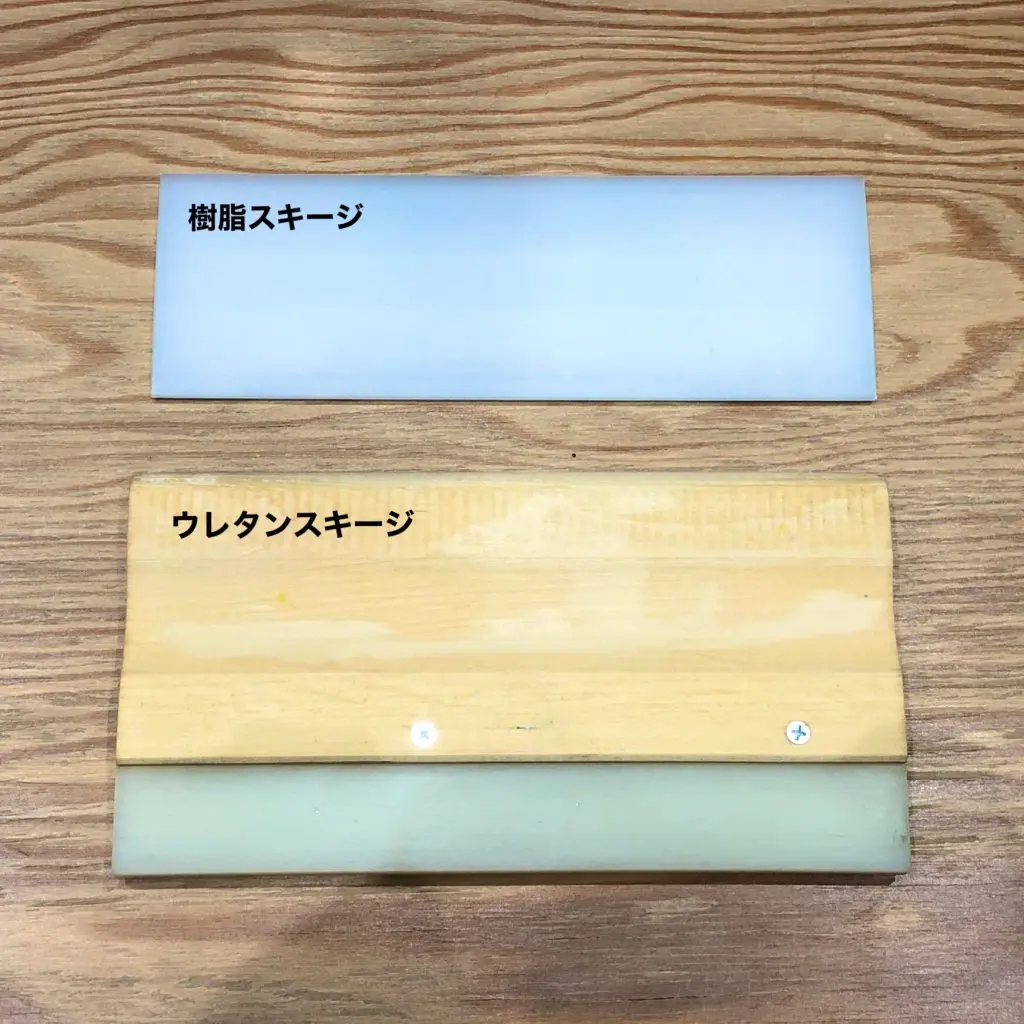

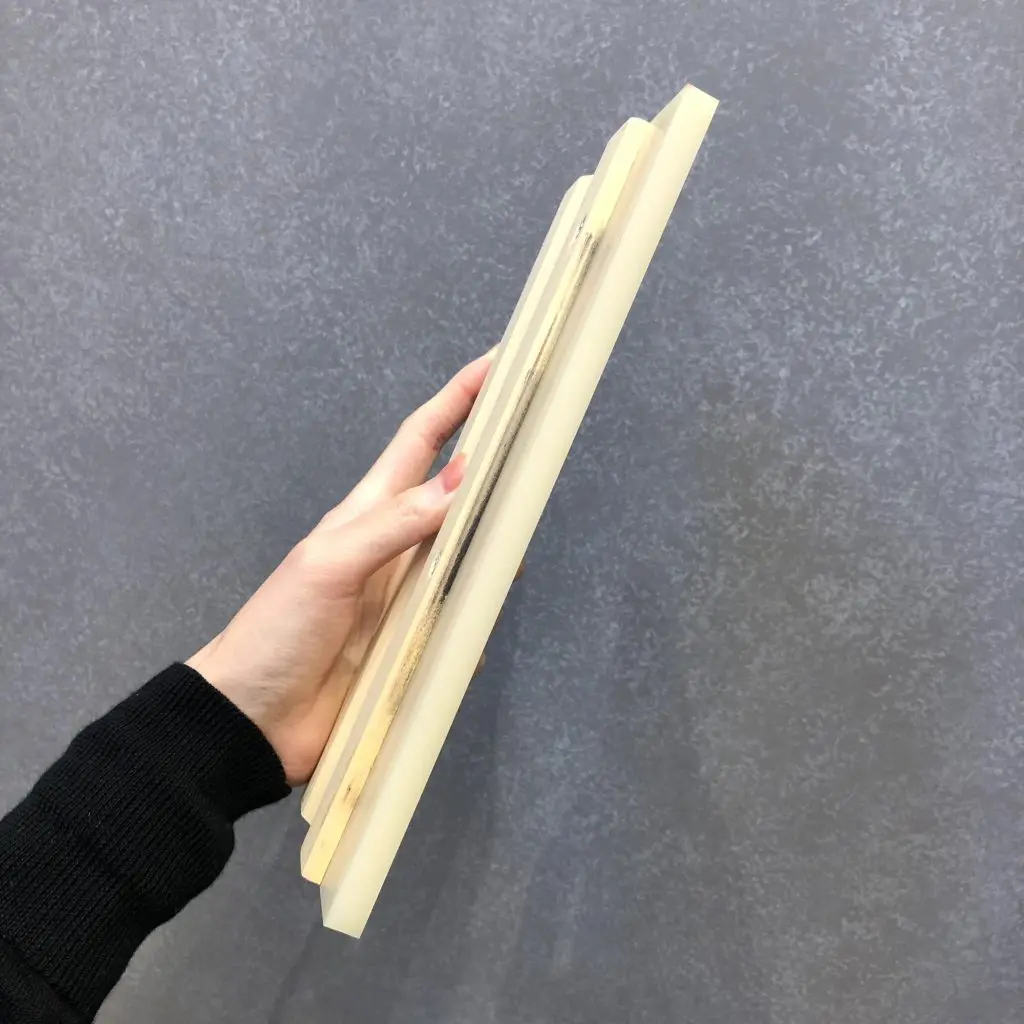

・ウレタンスキージを使う

→下の2枚の写真の通り、初心者の方でも使いやすい樹脂スキージではなく、刷るのにちょっと力が必要なウレタンスキージを使用。インクを掻き取る部分がかためのゴムのものになります。エッジがシャープ(面で刷るのではなく線で刷れるイメージ)で、樹脂スキージより生地や版に密着するので刷りやすさUP。

乾燥していると版の目詰まりが急速に進行してしまいます。なので雨の日が一番作業しやすかったり…

素材によって使うツールや刷り方が変わる…シルクも奥が深そう。

おすすめ記事

labo-

【在庫リスク解消】Tシャツ・グッズ販売の副業を始めるなら「Tシャツくんサブスク」で初期費用と在庫を抑えよう

オリジナルグッズ販売の最大の壁「初期費用と在庫」 自分のデザインしたTシャツやグッズを販売し、収益を得るビジネス・副業が注目されていますが、事業開始には大きなリスクが伴いますよね。オリジナルグッズ販売でみなさんが直面するのは主に2つの問題だと思います。 高額な初期費用: 業者に小ロットで発注すると単価が高くなり、利益が出にくい。最大の悩み「在庫リスク」: 売れ残ったTシャツやグッズは不良在庫となってしまう。 特に副業として始めたい個人や小規模ビジネスにとって、この初期費用と在庫リスクは大きな足かせです。そこで、この問題を解決するのがシルクスクリーンキットのレンタル「Tシャツくんサブスク・レンタルサービス」です。初期投資を抑え、在庫リスクを最小限にしてグッズ販売を成功させるための相棒になってくれるはず。この記事では、Tシャツくんサブスク・レンタルサービスを利用することで、いかにビジネスを低リスクで始められるか、その具体的なメリットを解説します! ★シルクスクリーンとは? メリット1 初期投資を抑えビジネス開始のハードルを下げる 業者への小ロット発注は単価が高くなりがち…自分でTシャツやグッズの制作はできないか?と考えたとき、壁になるのは「本格的な機材の購入」。でも、色々なグッズ制作方法がある中、一つひとつ揃えるには初期費用が大きくかかってしまいますよね。そこでまずは、Tシャツくんサブスク・レンタルサービスを利用することで、この高額な初期費用をかなえり抑えることができます。 事業リスクを最小限に シルクスクリーンの機材を「買取り」ではなく「月額利用」にすることで、事業開始時のリスクを最小限に抑えられます。万が一、事業を撤退することになっても、Tシャツくんサブスク・レンタルサービスは解約がいつでも無料でできるため、すぐに身軽になることができます。 資金の有効活用 本来、機材購入に充てるはずだった資金を、Tシャツなどの素材の仕入れやプロモーション(SNS広告など)といった、直接的に売上を生み出す活動に回すことが可能に。 「まずはスモールスタートしたい」「資金はできるだけ商品に投資したい」と考える個人にとって、Tシャツくんサブスク・レンタルサービスは低リスクで始められるツールになっています。 ランニングコストも最小限 Tシャツくんサブスク・レンタルサービスを導入したら、その後必要になるのはスクリーン(5枚入4,400円)とインク(748円~)のみ!最初のサブスク専用スターターキットにも含まれていますが、足りなくなったらHANDo WEBSHOPで購入可能。営業日AM9時までのご注文で当日出荷になります。 メリット2 受注後の制作(オンデマンド)で在庫リスクを大幅カット グッズ販売で心配なのは、「売れると思って大量に作ったものの、売れ残ってしまう」という在庫リスクですよね。Tシャツくんサブスク・レンタルサービスを利用すれば、必要な時に必要なものをつくることができるため、在庫を抱えてしまうリスクを下げることができます。 完全受注生産(オンデマンド) 版さえ作っておけば、Tシャツ、パーカー、トートバッグなど様々なアイテムにシルクスクリーンプリントキット「Tシャツくん」。注文が入ってから、インクをのせてプリントすることで「注文数=制作数」となり、在庫を抱える必要がありません。 ニッチ・限定商品に強い 大量生産が難しいマニアックなデザインや、イベント限定・期間限定の商品を、必要な枚数だけプリントすることができます。 テストマーケティングがしやすい 複数のデザインを低コストで少量ずつ制作し、売れ行きなどの反応を試すテストマーケティングを気軽に行うことができます。 これにより、在庫を抱える心配がなく、最小限のリスクでオリジナルTシャツやグッズの制作・販売を始めることができます! メリット3 制作の不安を解消!対面・オンラインサポートも シルクスクリーンが初めてという方の中には「Tシャツくんを使いこなせるか不安」という方もいるでしょう。Tシャツくんサブスク・レンタルサービスを展開するHANDoでは、ビジネスを継続するためのサポートも行っています。 技術を学べる対面・オンラインレクチャー【無料】 Tシャツくんの使い方だけでなく、プリントのコツを学べる対面・オンラインレクチャーを行っています。Tシャツくん利用前後を問わず申し込めるので、まずは軽く相談したい…という方もぜひお申込みください。 メールやお電話でもお問い合わせOK 「こんな生地にプリントできる?」「この素材におすすめのインクは?」など、継続利用していく中で出てくる疑問もあるはず。そんな時は遠慮なくHANDoまでお問い合わせください!平日9時~17時(電話は10時~15時)の間に、順次スタッフが対応させていただきます。 まとめ 在庫ゼロでオリジナルグッズ販売を始めてみよう! Tシャツくんサブスク・レンタルサービスが、副業・個人事業主の方々が抱える「初期費用」「在庫リスク」「技術習得」という3大課題を解決できるのは、38年以上に渡ってシルクスクリーンキットTシャツくんを生産・販売してきたHANDoだからこそ。 ・初期費用を抑え、資金の不安なくビジネスをスタート・受注生産体制で、売れ残りによるリスクを最小限に・対面orオンラインサポートで、安心してプロのクオリティを提供 手軽にレンタルできる「Tシャツくんサブスク・レンタルサービス」で、オリジナルグッズ制作・販売ビジネスを収益化に繋げましょう! ▼在庫リスクを解消してグッズ販売を始める!Tシャツくんサブスク・レンタルサービスはこちらhttps://www.hando-horizon.com/next/tshirtkun-rental/▼まずは相談!対面・オンラインレクチャーはこちらhttps://www.hando-horizon.com/support/

-

シルクスクリーン多色刷りに挑戦!色は重ねる?抜く?データの作り方も。

シルクスクリーンにおいて、複数の色を使ってプリントすることを「多色刷り」と言います。 慣れてきたらぜひ挑戦したいですよね! ポイントになってくるのが、〈デザインデータの作り方〉と〈位置合わせ〉です。 今回はその2点を中心に、多色刷りのやり方をご紹介していきます。 ◎目次・多色刷りの方法2つ・デザインデータの作り方 └ 仕上がりは「ノセ」?「抜き」? └ データのつくり方・色の重なり方の違い └ インクの種類による違い └ 刷る順番による違い・多色刷りのプリント手順~位置合わせの方法~ └ プリントの手順 └ 位置合わせの方法・まとめ 多色刷りの方法2つ 多色刷りの方法は2つ。 ① 色ごとに版を分けてプリントする方法(「版分け」といいます) ② 色分けしたい箇所を隠しながら、1版でプリントする方法 ①色ごとに版を分けてプリントする方法(版分け) ②色分けしたい箇所を隠しながら1版でプリントする方法 分割しやすいデザインの場合は②でも多色刷りが可能ですが、複雑なデザインの場合は①のように版を分ける必要があります。 ここでひとつ裏技!版分けの場合でも、図案の大きさによっては1つの版に複数の図案を配置してもOK!スクリーンの節約にもなるのでオススメです。刷るときにスキージが隣接の図案に干渉してしまう場合は、マスキングテープで隠すなどして工夫してみてくださいね。 1つの版に複数の図案を配置してもOK! 次からは、①版分けをして多色刷りをする場合について、詳しく解説していきます! デザインデータの作り方 デザインデータの作り方は、仕上がりイメージによって異なります。 ・仕上がりは「ノセ」?「抜き」? 2色目(きいろ)を「ノセ」でプリント 2色目(きいろ)を「抜き」でプリント お花(ミモザ)のイラストを、ソフトの「みどり」と「きいろ」で2色刷りした例です。同じインクを使っていますが、葉っぱに重なっている部分の花の色の見え方が違いますよね。これは、2色目を「ノセ」にするか、「抜き」にするか、という印刷方法の違いによるもの。 「ノセ」とは インクの色を重ねて刷る方法。用するインクの種類、色、刷り順にもよりますが、インクを重ねて刷った部分は、下のインクの色に沈むことがあります。位置合わせがそれほどシビアではないのでラクに刷ることができます! 「抜き」とは インクが重なる部分を抜いた版でプリントする方法。インクの色が混ざることが無く、思った通りの発色になります!ただし、2版目を抜き部分にぴったり合わせる必要があるので位置合わせが少し大変です。 ・データのつくり方 先程の、ミモザ2色刷りの例で見てみましょう。 「ノセ」の場合 「ノセ」2色刷り 全てのパーツを真っ黒に塗りつぶした原稿を作り、葉(みどり)→花(きいろ) の順で刷りました!葉の上に花の色がうっすらと重なり、黄みどり色のようになりました。シルクならではの色の重なりによる変化が楽しめます。 「抜き」の場合 「抜き」で2色刷り 重なる部分を抜いたデザインで原稿を作ります。2色目も生地にダイレクトにプリントするので、思った通りの発色に◎ どちらの仕上がりにしたいかによって、適したデータを作成しましょう! 色の重なり方の違い 先述の「ノセ」の場合は特に、インクが重なったときの色の出方が気になりますよね?色の出方は、インクの種類や、刷る順番によって違いがあります。 ・インクの種類による違い Tシャツくん水性インクの、リッチ・プレーン・ソフトで試してみました! まずはソフトの重ね刷り。 「ソフト」インクで重ね刷り 1色目に刷ったインクの色の影響がくっきりと出ていて、インクが重なった部分は色が沈んでいます。 次に、プレーンインクで重ね刷り。 「プレーン」インクで重ね刷り 先程のソフトに比べると、影響は小さいように見えます。ただ、やはりうっすらと下の色が透けるような仕上がりになりました。 最後にリッチインクで重ね刷り。 「リッチ」インクで重ね刷り ソフト・プレーンに比べると、リッチは下の色の影響を受けづらいことがわかりました。1色目の輪郭は透けていますが、色の沈みはそこまで感じられません。 〈インク関連記事〉Tシャツくん シルクスクリーンインク全種ご紹介!水性・油性の違いも。 ・刷る順番による違い プレーンインクの「くろ(濃色)」「そらいろ(淡色)」の2色を使って、刷る順番を変えて刷ってみました。 1色目「くろ」、2色目「そらいろ」 1色目「そらいろ」、2色目「くろ」 同じインクを使っているにも関わらず、順番を変えるだけで全く異なった仕上がりになりました! このように、濃色と淡色を重ねる場合は 〈 濃色→淡色 〉の順に刷ると、2色目の色が大きく沈むことがあります。色の重なりを楽しみたいという場合は良いですが、極力重色による影響を抑えたい場合は、淡色から刷るなど順番を考慮してみましょう! 多色刷りのプリント手順~位置合わせの方法~ ・多色刷りのプリント手順 版ができたらさっそくプリント開始!・・・と言いたいところですが、多色刷りにおいては、 位置合わせ (=プリントする位置を決めること)という重要な工程があります。 ざっくりと多色刷りの流れを整理すると、 ① 1色目の位置合わせ② 1色目、プリント!③ 乾燥(+アイロン) 、 版のお掃除④ 2色目の位置合わせ⑤ 2色目、プリント!⑥ 乾燥+アイロン仕上げ、版のお掃除 ※3色以上ある場合、④以降を繰り返し という手順になります。むずかしいのは、④の2色目以降の位置合わせ!次の章では、HANDoオススメの方法をご紹介します。 ・位置合わせの方法 クリアファイルを使う方法 工夫次第で様々な方法がありますが、フレームホルダーなどを使ってプリント位置を固定できる場合は、クリアファイルを用いて位置を合わせるのが便利! https://youtube.com/shorts/f_LT2n4n41Y?feature=shared クリアファイルを使って多色刷り! データにトンボを入れる方法 版を固定できないよ!という方は、デザインデータにあらかじめトンボを入れる方法もあります。 https://youtube.com/shorts/gOuTO1ROCQA?feature=shared トンボを使って多色刷り! ただしこの方法は、プリントする素材に原寸で印刷したトンボを貼り付ける必要があるので、量産する場合は事前準備が少々手間になります。 多色刷りで大量生産したい場合は、Tシャツくん印刷機LL(商品はこちら)や、フレームホルダー(ヒンジ等)を 使って、プリント位置を固定して刷ることをオススメします! 多色刷りの位置合わせについては、以下の記事でも詳しくご紹介していますのでぜひ参考にしてみてくださいね。 https://www.hando-horizon.com/labo/10087/ https://www.hando-horizon.com/labo/10058/ まとめ シルクスクリーンに慣れてきたら挑戦したい「多色刷り」。 データ作成と位置合わせが最大のポイントです。 多色刷りはどうしても手間と時間がかかりますが、そのぶん完成したときの感動はひとしお! 色パターンを変えてみたり、あえて少しズラすことで味を出してみたり。手刷りならではの良さを楽しんでくださいね! HANDoでは、シルクスクリーンを通してものつくりやみなさまの新しい一歩のサポートをしています。 シルクスクリーンのワークショップを運営してみたい!イベントでシルクスクリーンをやってみたい! など、シルクスクリーンにご興味をお持ちでしたら、ぜひ一度HANDoへご相談ください。 シルクスクリーンのお役立ち情報「ものつくりLABO」やイベントレポートも随時更新しています。 >「ものつくりLABO」記事一覧 > イベントレポート一覧 > お問い合わせフォーム

-

インテリアやプレゼントにも◎シルクスクリーンで手作りファブリックカレンダー

ファブリックカレンダー=布制のカレンダー そろそろ年末モード。来年のカレンダーはどうしようと考え中の方、2023年は布製の「ファブリックカレンダー」にしてみてはいかがでしょうか。 ここ数年はファブリックカレンダーがじわじわと人気で、InstagramやTik Tokを中心としたSNSでもおしゃれなインテリアとして話題になっています。しかし紙のカレンダーと比べるとまだ数が少なくなかなか好みのものに出会えていない…ということはありませんか? 1年間使うカレンダー。布もデザインも自分のお気に入りで作ると2023年も毎日ごきげんに過ごせそうです♪ ファブリックカレンダーとは? SNSにも映えるおしゃれカレンダー 布に写真やイラストなどをプリントしてできたカレンダー。お部屋のインテリアにも自然に取り入れやすく、手軽におしゃれな雰囲気にできます!お部屋に飾った後すぐに捨てることなく再利用できるのもうれしいですね。 布製のカレンダー自体は以前からありましたがSNSで話題となり流行しています。 SNSでよく見かけるファブリックカレンダー SNSでよく紹介されているのはアイロンプリントシート(熱転写シート)とアイロンを使った作り方。 材料も100円均一などでそろうため安く手軽にできると人気ですが、布の素材やアイロン(熱)のかけ方によっては圧着がうまくいかず剥がれたり変色の原因となります。 洗濯は基本的にしない・変色してもアンティークのような感じで雰囲気を楽しむという場合に向いていそうです。 シルクスクリーンで作るファブリックカレンダー シルクスクリーンではインクがしっかり乗るので、カレンダーの数字がハッキリと見えて実用にも耐える仕上がり。特に飾った後も使いたい場合は、お洗濯しても大丈なシルクスクリーンプリントだと安心して使えます! 布の素材やインクの選択肢も増えるので他の人とかぶることがなく、ちょっとこだわりたい人も満足できますね。 シルクスクリーンでファブリックカレンダーを作ってみよう クールな年間カレンダー 年間カレンダーがおすすめ 気軽に作れるのは1枚の布に年間カレンダーをプリントする方法。 12ヶ月分を別々に作る場合だと版も12枚作成する必要があるので、スクリーン1枚にまとめられる年間カレンダーがおすすめです。 そのまま使っても良いですし、12ヶ月毎にカットして小さなカレンダーとして使うこともできます。 カレンダーのデザイン カレンダーのフリー素材は色々なサイトからダウンロードすることができます。 たとえば「イラストAC」というサイトではダウンロードする素材に自分でデザインを加えることもできるのでおすすめですよ。 カレンダーのフリー素材が見つかるおすすめのサイト イラストAC https://www.ac-illust.com/ デザインで注意する点 ・細い線や絵柄は避けましょう(インクが目詰まりするため) ・色は単色 or 2~3色が作りやすい ・版の中に収まる大きさにする シルクスクリーンの基本的なポイントに気をつければ大丈夫です◎ 版を作る際のデザインの線は「1mm以上」「真っ黒のベタ塗り」にしましょう。 カレンダーは土曜日・日曜日の色が青や赤になっていることが多いので、版を作る前に黒にするのを忘れないようにしましょう! ファブリックカレンダーの生地 いろんな生地があって迷いますね どんな布にしようかな・・・と選ぶのも楽しみのひとつ。生地だけでも雰囲気がぐっと変わるので、お気に入りを探してみましょう。 生地は手芸用品店や100円均一、ネットショップなどで手に入ります。 オックス生地 ちょうど良い肉感、ハリ、耐久性で扱いやすさNo.1の生地。 服や小物の素材などにもよく使われているので親しみやすいです。 キャンバス生地 船の帆にも使われるほど耐久性抜群。トートバッグにもよく使われていることも多いので聞いたことがあると思います。 1年間壁にかけて使うものなのでしっかりした素材がいい!という方におすすめ。 カツラギ生地 オックスより厚みがありキャンバスより柔らかい素材。布の素材にちょっとこだわりたい方はいかがでしょうか。 シーチング生地 マニアックになってきました。寝具などに使用される素材のことです。やわらかくしっとりとした素材なので雰囲気が出ますよ。 もちろん他の布の素材でもOK。ぜひお好みの生地を見つけてみましょう! プリントする素材とインクとの相性もチェック。こちらの過去記事にインクと素材の対応表が載っています! シルクスクリーンとは?やり方や必要なもの、印刷手順や体験できる場所を紹介 https://www.hando-horizon.com/labo/4506 「Tシャツくん」を使ってプリント! 年間カレンダーがプリントできる広さの版にしましょう。 おすすめはTシャツくんの「ワイドフレーム」です。製版可能な範囲は210mm×310mm。 作り方がまだ慣れていない方はYouTubeの公式チャンネルで詳しく説明しているので、ぜひ見ながら挑戦してみてくださいね。 YouTube公式チャンネル「HANDo channel」https://www.youtube.com/watch?v=CbP3XHmtDDc&t=14s シルクスクリーン製版サービスもおすすめ 「デザインは決まったけど、版を作るのが面倒」「製版する時間がない!」という方は製版サービスが便利です。 版のみ or フレーム付きと選べるので、ワイドフレームを持ってない方も一緒に注文できちゃいますよ! 製版サービスhttps://www.hando-horizon.com/fukugyo/logosuru/ (※年末年始にかかる際はスケジュールをご確認ください) さいごに 2023年もすぐそこまできています カレンダーは1年間ずっと目に入るもの。2023年はどんな年にしようかな…と思いを馳せながら、布やデザインもお気に入りのもので作るともっとワクワクしてきませんか?ステキなファブリックカレンダーは家族や友人へのプレゼントにもおすすめです♪

-

アンディ・ウォーホル展in京都 シルクスクリーンのアート作品を訪ねて|HANDo KYOTOもご紹介!

暑さが落ち着き涼しくなってくると…芸術の秋到来! 以前の記事でシルクスクリーンのアート作品として紹介したアーティスト、アンディ・ウォーホル。9月から彼の大回顧展「アンディ・ウォーホル・キョウト / ANDY WARHOL KYOTO」が京都で開催されているということで調べてみました! ▼ 以前の記事はこちら https://www.hando-horizon.com/labo/5391 シルクスクリーンのアート作品 有名作家の紹介も ● アンディ・ウォーホル展のポイント アンディ・ウォーホル・キョウト / ANDY WARHOL KYOTO公式HPより引用 ・初期から晩年に渡る作品を包括的に見ることのできる大回顧展・日本初!アメリカ・ピッツバーグのアンディ・ウォーホル美術館の所蔵作品のみで構成・日本初公開の作品が100点以上! 《三つのマリリン》 1962年 《最後の晩餐》 1986年 etc.・1956年若きウォーホルが旅行で訪れた京都ゆかりのスケッチも展示・日本では2014年(東京)以来のウォーホル展 アンディ・ウォーホル展の情報は以下の公式HPからご覧ください。 公式HPはコンテンツも充実。アート・音楽など様々な分野の人たちの対談動画等、多角的にこの展示会を楽しむ事ができますよ! アンディ・ウォーホル・キョウト / ANDY WARHOL KYOTO 会期: 2022年9月17日(土)~ 2023年2月12日(日) 会場: 京都市京セラ美術館 新館「東山キューブ」(京都市左京区岡崎円勝寺町124) 開館時間:10:00~18:00 (入場は閉館の30分前) 休館日: 月曜日(但し祝日の場合は開館)、年末年始 主催: 京都市、アンディ・ウォーホル美術館、ソニー・ミュージックエンタテインメント、MBSテレビ、産経新聞社、京都新聞、WOWOW、FM802/FM COCOLO (公式HPより) ● アンディ・ウォーホルとは アンディ・ウォーホルhttps://www.hando-horizon.com/archives/5391 展示会をより楽しむために、簡単ですが事前情報を仕入れておきましょう。 「ポップアートの旗手」と言われたアンディ・ウォーホルの作品は、音楽のジャケットやTシャツ、身近な雑貨等にも利用されています。そのポップな絵のインパクトが強く残りがちですが、アンディ・ウォーホル自身の生涯もまたドラマチックで興味深いです。 ● 作品の特徴 商業的・大衆的なモチーフが多く1950-60年代アメリカの大量生産・大量消費の時代の光と影を表現。シルクスクリーンを用いて作品を大量生産し、これまでの「アート作品とは1点もの」という概念を変えました。 アートだけではなく音楽・ファッション・マスメディアなど色々なジャンルに影響を与えています。 アンディ・ウォーホルの作品https://www.hando-horizon.com/archives/5391 ● 生涯 チェコスロバキア出身の両親の元、アメリカ・ピッツバーグで育ちました。幼少期は色素欠乏症で虚弱体質。そのため学校にも馴染めず、家で映画スターなどの絵をよく描いていました。 大学卒業後は商業デザイナーとして20代から活躍。30代からアート作品を手がけるようになり、「ファクトリー」と呼ばれたアトリエ兼サロンで制作。毎日のようにパーティを行っていたと言われています。絵以外にもフィルム作品を60作以上手掛けており、いくつかは発表されましたがその多くは公開されていません。 1960年代に一躍時の人となり大成功をおさめたウォーホルですがスキャンダルも多く、華やかな生活ながらも孤独を感じていたという記録があります。 晩年はこれまでの大衆的なモチーフとは反対に、キリスト教にちなんだ作品が多くなっています。 ● アンディ・ウォーホルに関連した映画 彼自身の生涯に興味のある方はこちらもどうぞ。 『アンディ・ウォーホルを撃った女 / I Shot Andy Warhol』1995年 『Andy Warhol: A Documentary Film Pt1』2006 『ファクトリー・ガール』2007年 作品をそのまま見に行くのもいいですが、作品が生まれた背景を知るとより理解が深まり俄然興味が湧いてきますね。 ウォーホル展が楽しみです!そうだ 京都、行こう! ● シルクスクリーン体験ができる!HANDo KYOTOのご紹介 シルクスクリーン体験ができる!StandOut KYOTO外観https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000099826.html ウォーホル作品の手法で多く使われているシルクスクリーンを自分でも体験してみるのはいかがですか? HANDo KYOTOは京都市南区にあるスカッシュとものつくり施設「StandOut KYOTO」内にて今年5月にオープンしたシルクスクリーン工房です。 不定期でワークショップ等も開催しているのでお気軽にのぞいてみてくださいね! アンディ・ウォーホル展に行く前に体験するもよし、行った後に余韻に浸るのもよし。 この秋冬はぜひシルクスクリーンに触れてみましょう! HANDo KYOTO ご予約や施設の最新の情報は以下よりご確認ください。 StandOut KYOTO 公式HP https://lit.link/standout ・場所 StandOut KYOTO 京都市南区久世東土川町243-2 ・アクセス 【バス】バス停「東土川橋」から徒歩1 分、バス停「久世大藪町」から徒歩5 分 【電車】JR 向日町駅より徒歩約20 分 【車】京都駅より20 分 【参考サイト】アンディ・ウォーホル・キョウト / ANDY WARHOL KYOTO 公式HP ウィキペディアhttps://ja.m.wikipedia.org/wiki/アンディ・ウォーホル