シルクスクリーンによる挿絵 草間彌生×不思議の国のアリス

以前の記事でシルクスクリーンのアーティストとして紹介した草間彌生さん。

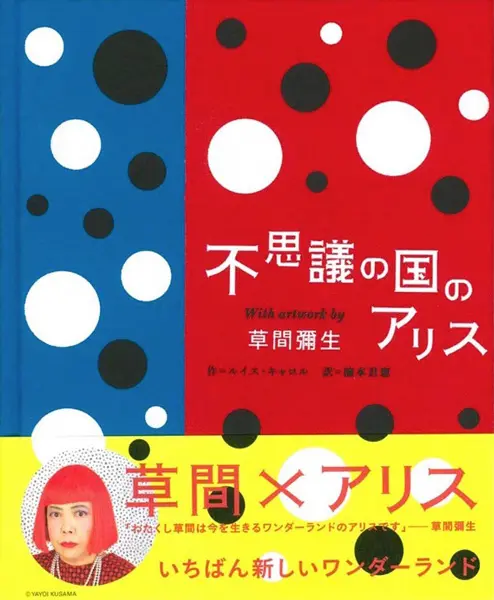

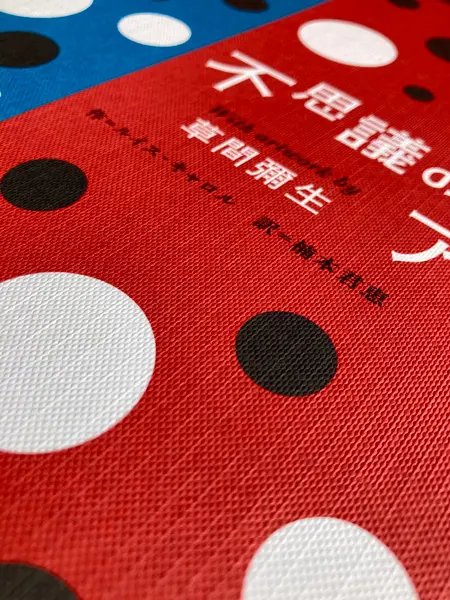

今回はその草間彌生がアートワークを手掛けた本、「不思議の国のアリス」の紹介です。

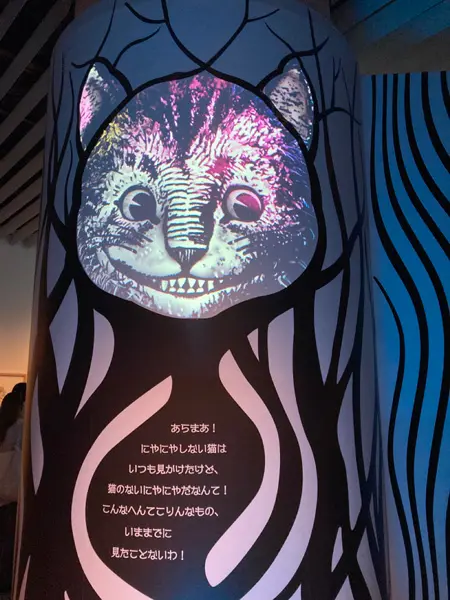

思わずジャケ買いして飾っておきたくなる程ステキな本の挿画は、シルクスクリーンで作られたもの。今話題の展示会「特別展アリス― へんてこりん、へんてこりんな世界 ―」でも展示されている本です。

▼ 以前の記事はこちら

● 草間彌生 とは

前衛芸術家・小説家。アートにあまり詳しくない人でもドット(水玉模様)のカボチャはどこかで目にしたことがあると思います。

1950年代に渡米しネット・ペインティング、突然パフォーマンスを始めるハプニングや体験型インスタレーション等を行い「前衛の女王」と呼ばれました。2016年には文化勲章を受章。1929年生まれの草間氏は、現在も現役の日本を代表するアーティストです。

● 草間 彌生 作品の特徴

幼いころから幻聴や幻覚に悩まされ、その世界観を描いていました。

ドットや網目をはじめ同じモチーフを反復しているのが特徴的です。

● 世界中で愛されている児童文学、不思議の国のアリス

「子供のときに読んだことがあるけど、どんな話だったか思い出せない」という人も多いのではないでしょうか?少女・アリスは時計を持ったウサギの後を追いかけて、不思議な世界へ。個性豊かなキャラクターたちと出会いながら冒険するファンタジーです。

● 「不思議の国のアリス」原作は?

● 作者

ルイス・キャロル

本名チャールズ・ラトウィッジ・ドジソン。イギリス・オックスフォード大学の数学教授。

「不思議の国のアリス」の物語が生まれたきっかけは、彼の知人の子供たちと遊んでいるときに即興で話したことでした。

1865年に『不思議の国のアリス』(原題: Alice’s Adventures in Wonderland)初版刊行。続編は1871年に『鏡の国のアリス』(原題:Through the Looking-Glass, and What Alice Found There)を発表しています。

● 挿絵

ジョン・テニエル

当時イギリスで風刺画家として人気の絵師。「不思議の国のアリス」刊行にあたり作者のドジソンとレイアウトやイラストを綿密に計算し、現在でも愛されるアリスの世界観を作り上げています。当時の挿絵は木版画で作成されました。

● 草間彌生 in ワンダーランド

引用:MoMA Design Store(https://www.momastore.jp/shop/g/g9784766124545/)

草間彌生が挿絵を担当した『不思議の国のアリス With artwork by 草間彌生』(初版2013年 ルイス・キャロル 著、楠本君恵:訳/グラフィック社)も、アリスの世界をテーマにした素晴らしい作品の一つ。もともとはイギリスの現代美術館『テート・モダン』での草間氏の個展に併せて企画・出版されたものだそうです。

● アリスの世界観と草間 彌生の作品がぴったり

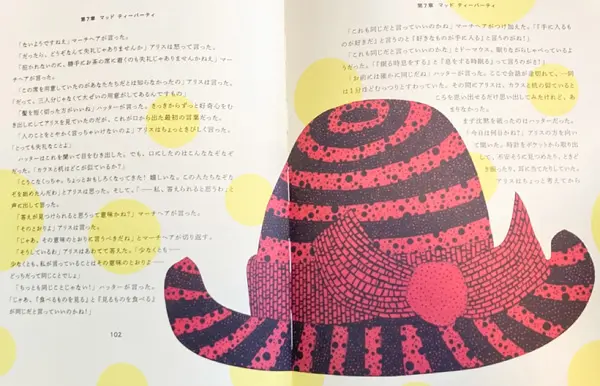

ワンダーランドの主役は草間彌生。アリス、ウサギ、チェシャ猫、芋虫やハッドハッター等のキャラクターそのものは描かれていません。それでもポップでカラフル、そしてサイケデリックな挿画は本文の幻想的なイメージとぴったり。

挿画はほとんどがシルクスクリーンで制作されたものだそう。色使いや反復するモチーフなど、草間彌生の作品をたっぷり堪能することができます。

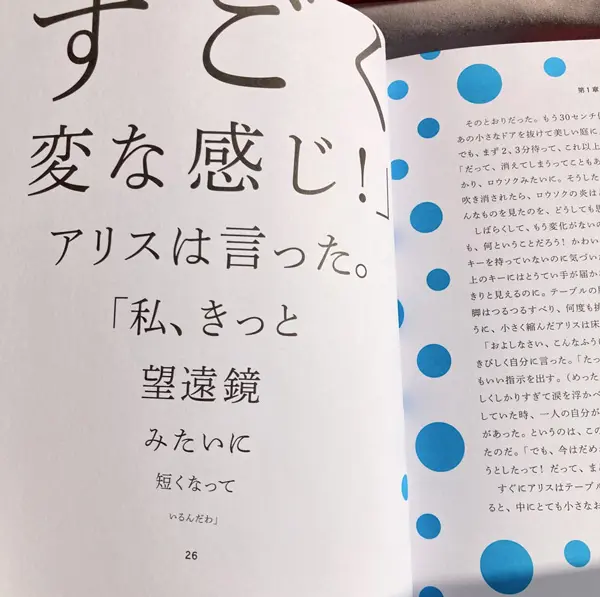

本文は原作に沿った現代日本語訳です(原作冒頭の詩は省略)。遊び心のあるタイポグラフィもこの本の見どころ。内容に沿って文字が大きくなったり小さくなったりと変化するのが面白く、読み進めていくうちにどんどん不思議の国の世界へ引き込まれていきます。

● 大人も楽しめる絵本

大人になってから読む「不思議の国のアリス」は時代背景と風刺が理解できたり、キャラクターの噛み合わない会話を楽しんだりと、子供時代とはまた違ったおもしろさがあります。

豪華な挿絵もあるこちらの本は、草間彌生の絵が欲しいと思っている方にもおすすめ。プレゼントにしてもおしゃれですね。

● 「不思議の国のアリス」の魅力とクリエイター

特別展アリス― へんてこりん、へんてこりんな世界 ―/森アーツセンターギャラリー(https://alice.exhibit.jp/about/)

アリスが冒険するのはだれも行ったことのない不思議の国。インパクトの強いキャラクターが織りなす非現実的な物語は、様々なクリエーターにインスピレーションを与えます。

イラストや映画、舞台、ファッション等「不思議の国のアリス」がテーマとなっている作品も多く作られてきました。この記事で紹介している草間彌生の本も展示されていますよ。

● 「不思議の国のアリス」展示会も大人気

今話題の『特別展アリス― へんてこりん、へんてこりんな世界 ―』では「不思議の国のアリス」が生まれた時代背景や様々なジャンルのアリス約300点もの作品に触れることができます。没入型の展示&演出もあり、自分も不思議の国に迷い込んだようなワクワク感があります。

東京(2022年7月16日〜10月10日)―大阪(2022年12月10日〜2023年3月5日)と順に開催しているので、のぞいてみてはいかがでしょうか。

特別展アリス― へんてこりん、へんてこりんな世界 ―/森アーツセンターギャラリー

● 「不思議の国のアリス」で創作意欲が湧いてきたら、シルクスクリーンを体験してみよう!

数々のクリエーターと同じように「不思議の国のアリス」からインスピレーションを得たら、ぜひオリジナル作品をつくってみませんか?

▼ シルクスクリーンの作り方に関する過去記事はこちらもおすすめ。

「草間彌生のように、私も本が作りたい」という方に朗報です!

手作りで本を作れるオープンアトリエ型ワークショップART BOOK TRIAL 2022を開催中。詳細は下記のリンクよりご確認ください。

>> https://www.hando-horizon.com/info/6330/

【参考サイト】

特別展アリス― へんてこりん、へんてこりんな世界 ―

https://alice.exhibit.jp/about/

草間彌生 美術館

おすすめ記事

labo-

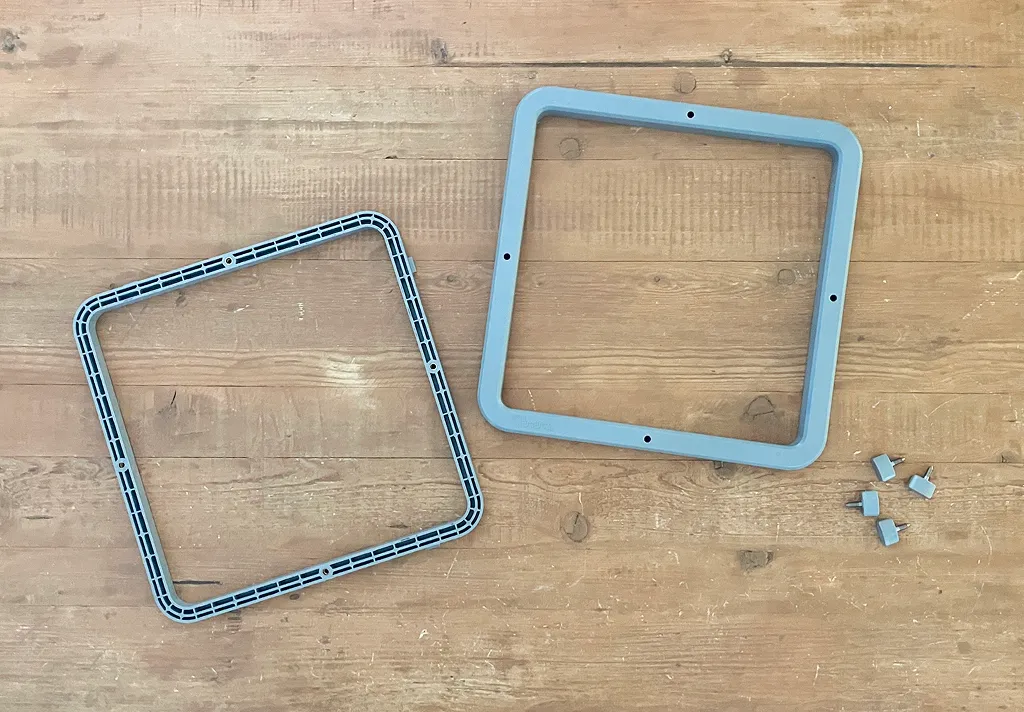

Tシャツくんフレームの使い方を初心者向けに解説!空気の通り道がポイント

シルクスクリーン印刷の強い味方、「Tシャツくん」。そのTシャツくんを使う上で、意外とつまずきやすいのがフレームの扱い方です。今回はTシャツくんフレームの正しい使い方を解説していきます。 Tシャツくんフレームをセットする前の準備 まずは、作業環境を整えましょう。 カーテンを閉め、窓の近くを避ける Tシャツくんのスクリーンは、紫外線が大敵です。作業部屋のカーテンを閉め、太陽光が入らないようにしましょう。(部屋の電気はつけたままでOK。部屋を真っ暗にする必要はありません。) また、太陽光からの紫外線を避けるため、できれば窓の近くではない場所で作業しましょう。 Tシャツくんフレームの使い方 作業環境の準備ができたら、いよいよフレームをセットしていきます。 Tシャツくんフレームの構成 内枠(凹がたくさんある) ②外枠 ③ネジ の3つで構成されています。 内枠と外枠の間にスクリーンを挟み、ネジをしめていくことでピンと張っていく仕組みです。 1.空気の通り道をつくる クオリティの高いプリントのためには、スクリーンの張りの強さが重要です。フレームにスクリーンを張る際、たるみがないようにピンと張るために、まず、フレームの内枠を机から少しはみ出して置き、空気の通り道を作ります。 2.スクリーンを挟む 内枠の上にスクリーンをかぶせます。その上に外枠をのせて、上から抑え、勢いよくシュッと挟みます。 3.マットをかぶせて遮光し、ネジをしめる 遮光のためマットをかぶせ、ネジをしめます。一度に締め切らず、全体を少しずつ均一にしめていくとシワがよりにくいです。 4.スクリーンの張りをチェック 全てのネジが閉まり切ったら、スクリーンの張りを確認します。指ではじいたとき、太鼓のような音がするくらい、スクリーンがピンと張れていればOKです。 番外編:スクリーンを張ったまま保管するときの注意点 印刷が終わって、スクリーンをフレームに張ったまま保管する際は、ネジを緩めてから保管してください。ネジをきつく締めたままにしていると、フレームに負荷がかかり、歪んでしまうことがあります。使わないときはネジを緩めておきましょう。 また、Tシャツくんのスクリーンはフレームから外してもまた張り直しできることが特長です。 フレームに張りなおす際は、マスキングテープでネジ穴をふさぎ、再度穴をあけなおして貼りなおすと張りを保ったまま張り直しできます。 以上、Tシャツくんフレームの使い方を解説しました。今回ご紹介したポイントをしっかり押さえて、Tシャツくんライフを楽しんでくださいね!

-

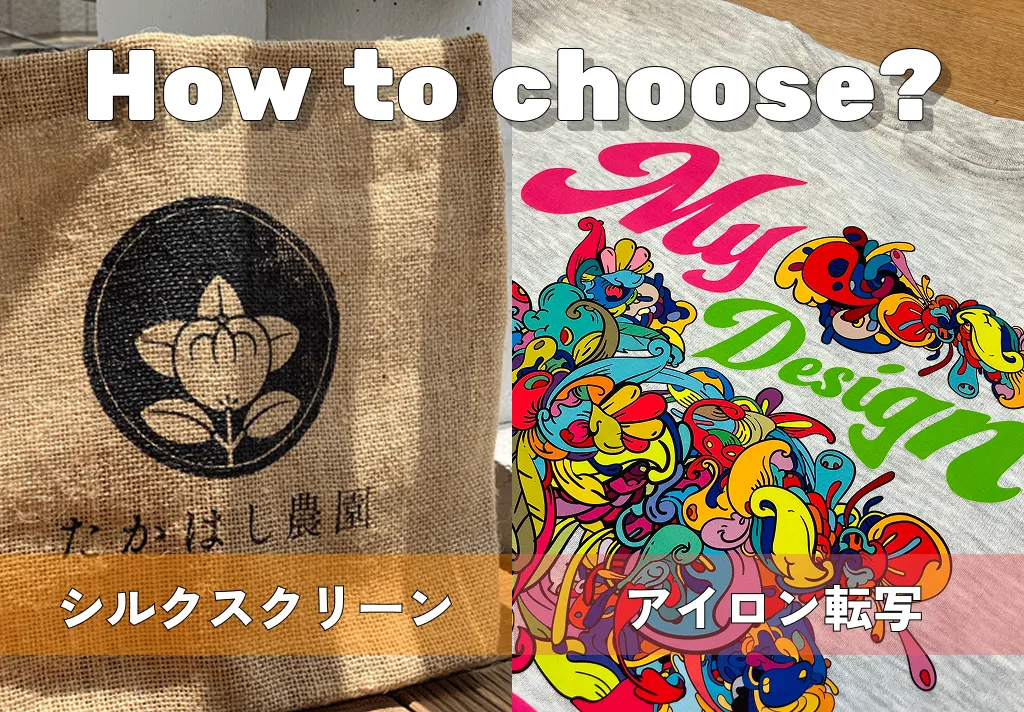

シルクスクリーン?転写フィルム?オリジナルグッズ制作の選び方ガイド

オリジナルTシャツやトートバッグなどを作るとき、「シルクスクリーン」と「アイロン転写プリント」という2つの方法を耳にすることがあるでしょう。どちらの方法が良いのか、デザインや素材によって向き不向きがあります。 この記事では、「シルクスクリーン」と、HANDoで行っている「転写フィルム作成サービス」(アイロン転写プリントのフィルムを作成するサービス)のそれぞれの特徴と、あなたの作りたいグッズにどちらが適しているかを、デザインやプリントする素材の観点から詳しく解説します。 1. シルクスクリーンとは? シルクスクリーンは、版画の一種で、インクを直接生地に刷って印刷する方法です。 メッシュ状の版(スクリーン)にデザインの穴を開け、その上からスキージでインクを伸ばして印刷します。昔からあるアナログな手法ですが、現在もプロから個人まで幅広く使われている印刷方法です。 メリット: ・インクが生地にしっかり浸透するので耐久性が高い。・一度版を作れば、同じデザインを何枚も印刷できるため、大量生産に向いている。・金、銀、蛍光色といった特殊なインクも使用できる。・キャンバスやジュートなど目の粗い素材にもプリントできる。 デメリット: ・デザインごとに版を作る必要があるため、小ロットだと単価が高くなる。・濃色生地への発色が難しい。コツがいる。・フルカラーやグラデーションなど、色の多いデザインには不向き。・繊細すぎるデザインは再現が難しい場合がある。 2. 転写フィルム作成サービスとは? 転写プリントとは、デザインが印刷された専用の転写フィルムをアイロンで生地に圧着する方法です。 HANDoの転写フィルム作成サービスは、 メリット: ・版を作る必要がないため、1枚からでも安く作れる。・フルカラーやグラデーションなど、複雑なデザインもきれいに再現できる。・ポリエステル素材などの、シルクスクリーンではインクがのりにくい素材にも印刷可能。 デメリット: ・インクが生地に浸透せず、フィルムを貼り付ける形になるため、通気性や伸縮性がシルクスクリーンに比べるとやや劣る。・特殊なカラー(蛍光、金、銀など)は表現できない。 3. どっちが向いてる?デザイン編 デザインによって、どちらの方法が適しているかが大きく変わります。 ・ロゴや単色デザイン: ⇒ シルクスクリーンがおすすめ。 ・くっきりと鮮やかに、耐久性も高く印刷できます。・シンプルで色数が少ないデザインは、シルクスクリーンが最も得意とする分野です。 ・金銀や蛍光色を使いたい: ⇒ シルクスクリーン一択 ・プリンターにはない特色を使用できるのがシルクスクリーンの大きな強み。ギラギラした輝きや、目を引く蛍光色で表現したいなら、シルクスクリーンを選びましょう。 ・フルカラーやグラデーション: ⇒ 転写フィルム作成サービスがおすすめ。 ・色数の多いデザインも忠実に再現できます。(シルクスクリーンでもフルカラーは可能ですが、色ごとに版が必要になり、コストや手間がかかります。) ・写真: ⇒ シルクスクリーンがおすすめ ・シルクスクリーンで写真を印刷する場合、写真を4色分解(CMYK)して網点処理(ドット)をして版を作ります。細かい表現は難しいですが、独特の風合いに仕上がります。 (「転写フィルム作成サービス」でも写真印刷は可能ですが、大きな写真になると、転写フィルムの特性である“デザインの部分だけプリントできる”という良さを活かしづらくなります。そのため、あまりおすすめはできません。もし、ご不明な点があれば、お気軽にHANDoまでご相談ください。) 写真のような細かいデザインに挑戦したい方は、ぜひ<こちらの記事>も参考にしてみてください! 4. どっちが向いてる?素材編 印刷したい素材や使いたい色によっても、選択肢が変わってきます。 ポリエステル100%の黒いドライTシャツ(濃色生地): ⇒ 転写フィルム作成サービスがおすすめです。 ・シルクスクリーンでは、黒や赤などの濃い色の生地に発色させるのが難しく、コツがいります。転写なら生地の色に関係なく鮮やかに発色させることができます。 ・目の粗いキャンバス素材、ジュート素材: ⇒ シルクスクリーンがおすすめです。 ・目の粗いキャンバスやジュート素材にも、インクがしっかりとのるため、自然な風合いに仕上がります。 ・袖や帽子などの細かい箇所: ⇒ 転写フィルム作成サービスがおすすめです。 シルクスクリーンは平らな面に印刷するため、複雑な形状の箇所は苦手です。転写なら、熱圧着で細かな部分にもしっかりと印刷できます。 まとめ シルクスクリーン 転写フィルム作成サービス 得意なデザイン ロゴ、単色デザイン、金銀や蛍光色 フルカラー、グラデーション 得意な素材 綿、綿ポリ混紡、紙、木材など(専用インクを使えばナイロンなどにも可) 綿・綿ポリ混紡はもちろん、ポリエステル・ナイロン・デニム・木材などにも可 向いている枚数 大量生産(版代の元が取れる枚数) 1枚〜小ロット 仕上がりの特徴 耐久性が高い 忠実にデザインを再現できる 同じデザインでまとまった数量を作る予定で、ロゴやシンプルなデザインをプリントしたいなら、シルクスクリーン。 小ロットやそれぞれ違ったデザインで作りたい場合や、フルカラーやグラデーションなど、複雑なデザインを作りたいなら、転写フィルム作成サービスがおすすめです! あなたの作りたいグッズに合わせて、最適な方法を選んでみてくださいね。 手軽にシルクスクリーンをはじめよう!シルクスクリーン製版サービス アイロンで簡単にグッズ作成!転写フィルム作成サービス

-

【在庫リスク解消】Tシャツ・グッズ販売の副業を始めるなら「Tシャツくんサブスク」で初期費用と在庫を抑えよう

オリジナルグッズ販売の最大の壁「初期費用と在庫」 自分のデザインしたTシャツやグッズを販売し、収益を得るビジネス・副業が注目されていますが、事業開始には大きなリスクが伴いますよね。オリジナルグッズ販売でみなさんが直面するのは主に2つの問題だと思います。 高額な初期費用: 業者に小ロットで発注すると単価が高くなり、利益が出にくい。最大の悩み「在庫リスク」: 売れ残ったTシャツやグッズは不良在庫となってしまう。 特に副業として始めたい個人や小規模ビジネスにとって、この初期費用と在庫リスクは大きな足かせです。そこで、この問題を解決するのがシルクスクリーンキットのレンタル「Tシャツくんサブスク・レンタルサービス」です。初期投資を抑え、在庫リスクを最小限にしてグッズ販売を成功させるための相棒になってくれるはず。この記事では、Tシャツくんサブスク・レンタルサービスを利用することで、いかにビジネスを低リスクで始められるか、その具体的なメリットを解説します! ★シルクスクリーンとは? メリット1 初期投資を抑えビジネス開始のハードルを下げる 業者への小ロット発注は単価が高くなりがち…自分でTシャツやグッズの制作はできないか?と考えたとき、壁になるのは「本格的な機材の購入」。でも、色々なグッズ制作方法がある中、一つひとつ揃えるには初期費用が大きくかかってしまいますよね。そこでまずは、Tシャツくんサブスク・レンタルサービスを利用することで、この高額な初期費用をかなえり抑えることができます。 事業リスクを最小限に シルクスクリーンの機材を「買取り」ではなく「月額利用」にすることで、事業開始時のリスクを最小限に抑えられます。万が一、事業を撤退することになっても、Tシャツくんサブスク・レンタルサービスは解約がいつでも無料でできるため、すぐに身軽になることができます。 資金の有効活用 本来、機材購入に充てるはずだった資金を、Tシャツなどの素材の仕入れやプロモーション(SNS広告など)といった、直接的に売上を生み出す活動に回すことが可能に。 「まずはスモールスタートしたい」「資金はできるだけ商品に投資したい」と考える個人にとって、Tシャツくんサブスク・レンタルサービスは低リスクで始められるツールになっています。 ランニングコストも最小限 Tシャツくんサブスク・レンタルサービスを導入したら、その後必要になるのはスクリーン(5枚入4,400円)とインク(748円~)のみ!最初のサブスク専用スターターキットにも含まれていますが、足りなくなったらHANDo WEBSHOPで購入可能。営業日AM9時までのご注文で当日出荷になります。 メリット2 受注後の制作(オンデマンド)で在庫リスクを大幅カット グッズ販売で心配なのは、「売れると思って大量に作ったものの、売れ残ってしまう」という在庫リスクですよね。Tシャツくんサブスク・レンタルサービスを利用すれば、必要な時に必要なものをつくることができるため、在庫を抱えてしまうリスクを下げることができます。 完全受注生産(オンデマンド) 版さえ作っておけば、Tシャツ、パーカー、トートバッグなど様々なアイテムにシルクスクリーンプリントキット「Tシャツくん」。注文が入ってから、インクをのせてプリントすることで「注文数=制作数」となり、在庫を抱える必要がありません。 ニッチ・限定商品に強い 大量生産が難しいマニアックなデザインや、イベント限定・期間限定の商品を、必要な枚数だけプリントすることができます。 テストマーケティングがしやすい 複数のデザインを低コストで少量ずつ制作し、売れ行きなどの反応を試すテストマーケティングを気軽に行うことができます。 これにより、在庫を抱える心配がなく、最小限のリスクでオリジナルTシャツやグッズの制作・販売を始めることができます! メリット3 制作の不安を解消!対面・オンラインサポートも シルクスクリーンが初めてという方の中には「Tシャツくんを使いこなせるか不安」という方もいるでしょう。Tシャツくんサブスク・レンタルサービスを展開するHANDoでは、ビジネスを継続するためのサポートも行っています。 技術を学べる対面・オンラインレクチャー【無料】 Tシャツくんの使い方だけでなく、プリントのコツを学べる対面・オンラインレクチャーを行っています。Tシャツくん利用前後を問わず申し込めるので、まずは軽く相談したい…という方もぜひお申込みください。 メールやお電話でもお問い合わせOK 「こんな生地にプリントできる?」「この素材におすすめのインクは?」など、継続利用していく中で出てくる疑問もあるはず。そんな時は遠慮なくHANDoまでお問い合わせください!平日9時~17時(電話は10時~15時)の間に、順次スタッフが対応させていただきます。 まとめ 在庫ゼロでオリジナルグッズ販売を始めてみよう! Tシャツくんサブスク・レンタルサービスが、副業・個人事業主の方々が抱える「初期費用」「在庫リスク」「技術習得」という3大課題を解決できるのは、38年以上に渡ってシルクスクリーンキットTシャツくんを生産・販売してきたHANDoだからこそ。 ・初期費用を抑え、資金の不安なくビジネスをスタート・受注生産体制で、売れ残りによるリスクを最小限に・対面orオンラインサポートで、安心してプロのクオリティを提供 手軽にレンタルできる「Tシャツくんサブスク・レンタルサービス」で、オリジナルグッズ制作・販売ビジネスを収益化に繋げましょう! ▼在庫リスクを解消してグッズ販売を始める!Tシャツくんサブスク・レンタルサービスはこちらhttps://www.hando-horizon.com/next/tshirtkun-rental/▼まずは相談!対面・オンラインレクチャーはこちらhttps://www.hando-horizon.com/support/

-

シルクスクリーンワークショップのやり方 ー 人手・必要なもの・費用まで詳しく解説!

シルクスクリーンでワークショップをやってみたいけど、人手はどれくらい?必要なものは?どのくらいお金がかかる?そもそもどうやってやるの・・・?といった疑問にお答えします! シルクスクリーンとは? シルクスクリーンとは版画の一種(孔版印刷)で、メッシュ状のスクリーン版に孔をあけ、 その孔にインクを通すことで印刷をする手法です。 とてもアナログな手法ですが、子どもも大人も自分の手を動かして自分でプリントをする という体験はシンプルながら非日常的で特別なもので、印刷という枠を超えてワークショ ップにももってこいのコンテンツです。 HANDoでは気軽にシルクスクリーンプリントをお楽しみいただけるよう、 デザインデータを送るだけで、製版済みの(すぐ刷れる)スクリーン版をお届けする 「シルクスクリーン製版サービス ロゴスル」を行っております。 シルクスクリーンの製版を外注すると高額になるケースもありますが、 HANDoの製版サービスは、独自の何度も張り直しできるワンタッチフレームを使用しているため、 初期投資もランニングコストも安く抑えて、シルクスクリーンプリントをお楽しみいただけます。 必要なもの&かかる費用 HANDoのシルクスクリーン製版サービスを利用した場合、 ワークショップで最低限必要なものは下記になります。 ①製版済みスクリーン版とフレームのセット ②シルクスクリーンスターターキット 1版 4,510 円 ~ (※ 製版サイズにより異なる) 1点 1,870 円 ~ 合計 6,380 円 ~ ※スターターキットの中にインク100gが1つ含まれます。(インク100gで20~30枚プリント可)※1版10枚程度の印刷を推奨。それ以上印刷する場合は10枚毎に1版ストックとして準備することがおすすめ ③ その他用意するもの・プリントするTシャツやトートバッグ・ウエス&水(版のお掃除用)・ドライヤー(自然乾燥でもOK)・スキージやヘラを置いておくもの(石鹸置きや鉛筆立てなどが便利)・新聞(机を汚さないために敷く)・ゴミ袋(汚れたウエス等を捨てる) 実際の購入例) 運営スタッフ : 3名開催時間 : 11:00-16:00 (5時間)想定参加人数(対応可能人数) : 60~80人デザインは花と鳥の2種類、それぞれあか・みどり2色ずつ用意。お客さんが好きな組み合わせを選んでプリントをするようなワークショップを開催したい! 合計 40,920 円 アイテム数量単価価格備考フレーム+版ミドルサイズ210×210mm46,380円25,520円(花あか/花みどり/鳥あか/鳥みどり)各1セットずつ版のみ(ストック用)ミドルサイズ210×210mm41,870円7,480円同上スターターキット(スキージ23cm)41,980円7,920円プリントに必要なツールがそろったセット(スキージ,インク,パネル,スプレーのり,ヘラ)各1個ずつ ※インクの色は選べます <ランニングコスト>Tシャツくんフレームは、スクリーンを何度も張り直しできる、再利用可能なフレームです。リピート注文する場合はスクリーン版のみを購入し、張替えて使用することができるので、かかる主なランニングコストは下記のみで経済的。インクは100gで20~30枚プリントできます。 ・スクリーン版のみ 1,760 円 ~・インク100g 748 円 ~ <プリントする素材の選び方>当社のスターターキットに入っているインクは、初心者の方にも使いやすい水性インクとなっています。水性インクは、油性インクに比べて溶剤などを必要とせず、水洗いで簡単にお掃除できるためです。 水性インクの適応素材は、綿100%もしくは綿50%以上の綿ポリ混紡素材、紙、木材となります。まず選ぶなら、トートバッグや靴下、Tシャツなどがおすすめ!段差があると失敗しやすいシルクスクリーン。まずはマチが少なく、薄手の生地がおすすめ。また、黒や赤などの濃色生地にはインクが発色しづらいため、白や生成りなどの淡色素材を選びましょう。 薄手でマチのないトートバッグ 靴下 Tシャツ シルクスクリーンワークショップの流れ&人手 人手もどれくらい必要なのか気になるところ。 <配置イメージ> まずは、物の配置イメージについて。W150×D90くらいのテーブルを2台横に並べ、スタッフとお客さんでテーブルを挟んで向かい合うように立つとスムーズです。 <実際の開催イメージ(屋内編)> プリント見本や色見本があるとお客さんも選びやすい。 <実際の開催イメージ(屋外編)> 屋外の場合は電源の確保が困難な場合も多いので、プリントした物を自然乾燥させておくために、ハンガーやラックなどがあると便利。版やスキージのお掃除用の水はボトルやスプレーに入れて用意しましょう。 <ワークショップの流れ>次にワークショップでお客様に体験いただく際の流れや必要な人手を簡単に説明します。 時間 : 1人10分程度スタッフ : 2名 ① デザインやプリントするもの、インクの色を選ぶ(約2分) ② プリント位置を決め、インクをのせて刷る(約2分) ③ プリントした作品を乾かす(約2分) 指にインクがつかなくなるまで乾かす。ドライヤーの場合は2~3分、自然乾燥の場合は10~20分程。※Tシャツなど洗濯する物は、さらにあて布をして中温のアイロンを2~3分あてる。 ④ 版のお掃除(約3分) インクが乾かないうちに、版の裏面を濡らしたウエスでふきとり、最後に乾いたウエスで乾拭きする ざっくりいうと、上記のような流れになります。スムーズにいけば一人あたり大体10分ほど。各工程でお客様1人につき2人スタッフが必要となります。もし、同時に何人かお客様に体験していただく場合は、その分スタッフの人数も必要となります。 当日対応できるスタッフの人数が少ない場合、混み合ってきたら整理券を配布するなど、一度に体験いただける人数を制限することも考えましょう。焦るとお客様の作品を汚してしまったり、トラブルのもとに…。最初は余裕をもって! まずはご相談ください! 今回はシルクスクリーンワークショップのやり方をざっくりと紹介させていただきました。まったくシルクスクリーンをやったことがないという方も、まずは一度ご相談ください! ワークショップ用に当社の製品をご注文&ご検討いただいているお客様には、シルクスクリーンのやり方をレクチャーしております!(オンラインまたは対面が選べます) シルクスクリーン製版サービスのご注文はこちらから!