シルクスクリーン 厚手の帆布生地にきれいにプリントする4つのコツ!

シルクスクリーンプリントの中でも難易度高め?!な、帆布生地(キャンバス地)へのプリント。

生地が堅く水分を通しにくい性質があるため、手刷りプリントはカスレやすいという難点があります。

苦戦される方も多いのではないでしょうか?

そこで今回は、帆布生地にきれいにプリントする方法を実験形式で伝授いたします!

ポイントは

①「段差」をなくす

②「スキージ」を変えてみる

③「メッシュ」を変えてみる

④ “浮き”をつくる

の4つ。それではいってみましょう~!

◎目次

・実験で使った帆布生地

①「段差」をなくす

②「スキージ」を変えてみる

┗ (1) 標準スキージ

┗ (2) ウレタンスキージ

③「メッシュ」を変えてみる

┗ (1) 120メッシュ、80メッシュでテスト

┗ (2) 80メッシュの注意点

④“浮き”をつくる

・まとめ

実験で使った帆布生地

実験では、8号の帆布生地(カットクロス)を使用しました。

帆布には1号~11号までの号数があり、号数が小さいほど「厚い」生地となります。

今回使用した8号はハリがあり型崩れしにくいタイプです。

①「段差」をなくす

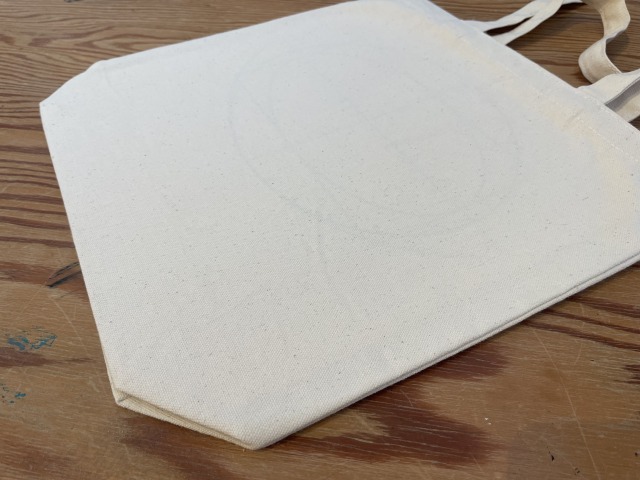

印刷面の段差をなくし、フラットな状態に保つことはとても大切なポイントです!

段差・凹凸差があると、印刷ムラやカスレの原因に。特に帆布生地は段差が厚くなりがちなので注意が必要です。

段差がある位置に印刷したい場合、中敷きを使って段差を解消しましょう。

下の画像では、トートバッグの底マチの形に合わせてパネル1枚と厚紙をマチの厚み分重ねて、中敷きを作りました。こうすることで、凹凸を解消しフラットな面を作ることができます。

②「スキージ」を変えてみる

スキージを変えることでも仕上がりに違いが出ます。

それぞれのスキージの特長と選び方については、こちらの記事を参考にしてみてくださいね。

通常、厚手生地へのプリントは「ウレタンスキージ」をオススメしていますが、帆布の場合はどうでしょうか?

標準スキージとウレタンスキージで、実際に刷ってみました!

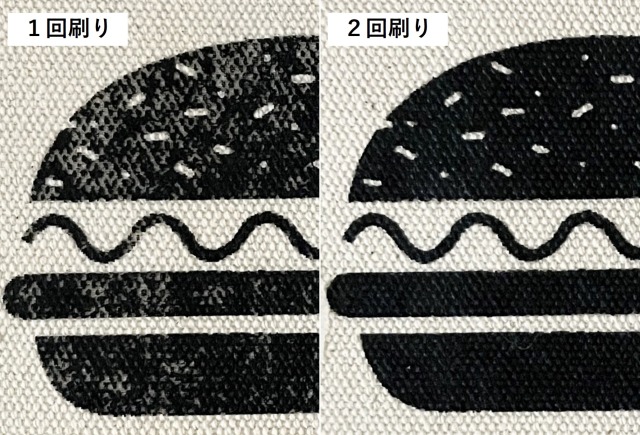

(1) 標準スキージ

標準スキージは、プラスチック素材でできていて、低価格で購入できるのが魅力。

初心者でも扱いやすい一方で、堅い素材や厚い生地へのプリントは難しい場合があります。

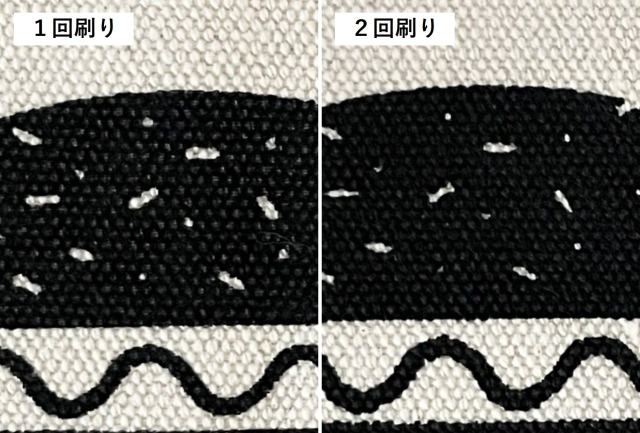

厚手帆布生地はどうでしょうか?1回刷り、2回刷りの仕上がりを見てみましょう!

1回刷りでは全体的にカスレが発生してしましました!!

特にベタのデザインは広範囲にカスレていて、目立っています。標準スキージの場合は「2回刷り」がよさそうです◎

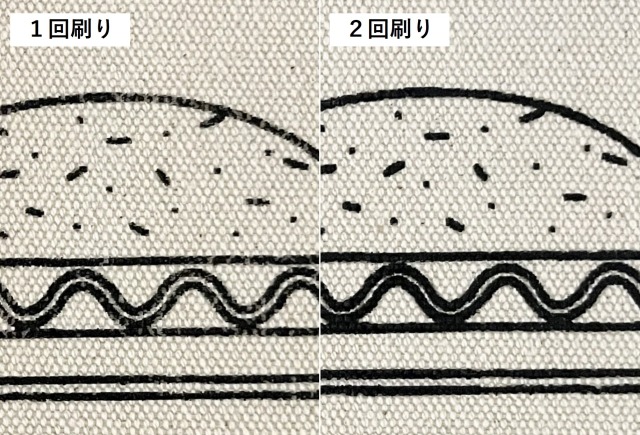

(2) ウレタンスキージ

続いて、ウレタンゴムでできたウレタンスキージでテスト。

やや上級者向けのスキージですが、パワーはピカイチ。ゴムに弾力があるので、堅く厚い素材にも相性がいいです。

こちらも、1回刷り、2回刷りをそれぞれ見てみましょう。

1回刷りでも問題なく、とてもキレイに刷れました!

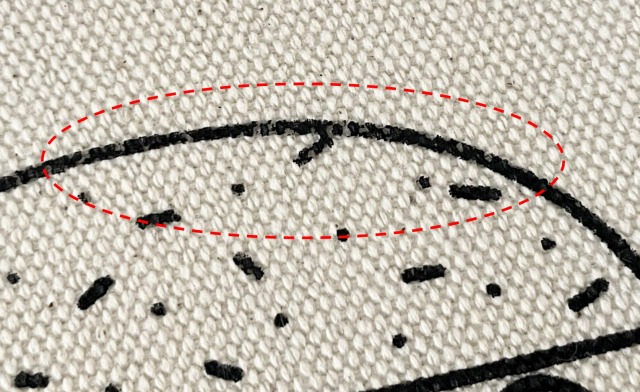

2回刷りは線が太ったり抜き部分が潰れ気味になったりするので、ウレタンスキージを使う場合は1回刷りが良さそうです。

【結論】

・ 標準スキージ:1回だと擦れる。2回刷りがオススメ。

・ ウレタンスキージ:1回刷りで十分な仕上がり◎2回刷りは若干デザインが潰れるかも。

③メッシュを変えてみる

Tシャツくんのスクリーンは、

120メッシュ

80メッシュ

60メッシュ

230メッシュ

の4種類を扱っています。

120メッシュを標準スクリーンとご案内していますが、インクが染みこみづらい厚手の生地へのプリントは網目が大きい80メッシュをオススメします。

メッシュの違いと選び方はこちらの記事で解説しています!

帆布生地の場合、メッシュの違いでどのような差が出るか実験してみました!

(1) 120メッシュ、80メッシュでテスト

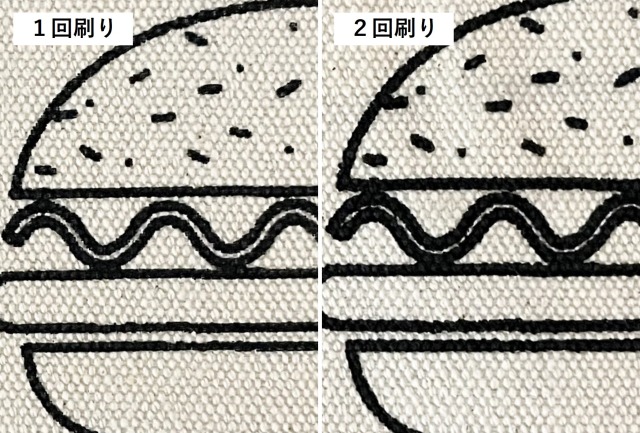

ウレタンスキージを使って、それぞれ1回刷りした結果がこちら。

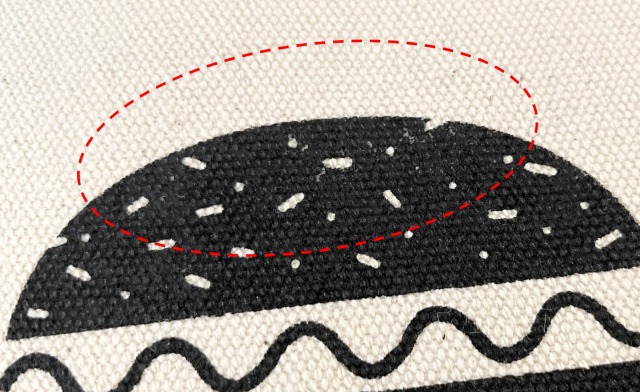

一見どちらもキレイにプリント出来ているように見えますが、120メッシュの方をよく見てみると…

部分的にカスレているのがわかります。

一方80メッシュは、カスレやムラなく均一に仕上がりました。

(2) 80メッシュの注意点

80メッシュは網目が大きいため、デザインによってはエッジのがたつきが出てしまうことがあります。(特に紙のように滑らかな素材は目立ちます。)基本的には、シンプルで大きい図案が適しています。

ただし、厚手の帆布のように表面の凹凸が粗いとそこまでがたつきが目立たずインクもしっかりと塗布できるため、80メッシュがオススメです。

【結論】

厚手の帆布生地には80メッシュがオススメ。120メッシュは部分的にカスレてしまうかも。

④“浮き”をつくる

“浮き”とは、印刷したい素材と版の隙間(3mm程度)のこと。

シルクスクリーンにおいて“浮き”は非常に重要で、きれいな印刷には欠かせないポイントです。

“浮き”があることにより、スキージが通過した後に版が印刷素材から離れ(これを「版離れ」と言います)、その反発力でインクを均一に引き上げ、美しい印刷面になります。たかが3mm、されど3mm!

たとえば帆布のお弁当バッグ。

版のフレームよりもサイズが小さく厚みもあるので、版と素材がべったりと密着してしまいますよね。

このような場合には、フレームの四隅に厚紙などを敷いて適度な高さを作ってみましょう!

素材と版の間に“浮き”が生まれ、刷りやすくなります。下の画像では、コルク素材のコースターを使いました。

まとめ

いかがでしたでしょうか?上記4つのコツをいずれか実践いただくだけでも、キレイなプリントが期待できますよ!

ぜひ参考にしてみてくださいね。

◆ご紹介した商品

・80メッシュ、120メッシュ

商品を見る

・スキージ各種

商品を見る

HANDoでは、シルクスクリーンを通してものつくりやみなさまの新しい一歩のサポートをしています。

シルクスクリーンのワークショップを運営してみたい!

イベントでシルクスクリーンをやってみたい!

など、シルクスクリーンにご興味をお持ちでしたら、ぜひ一度HANDoへご相談ください。

シルクスクリーンのお役立ち情報「ものつくりLABO」やイベントレポートも随時更新しています。

おすすめ記事

labo-

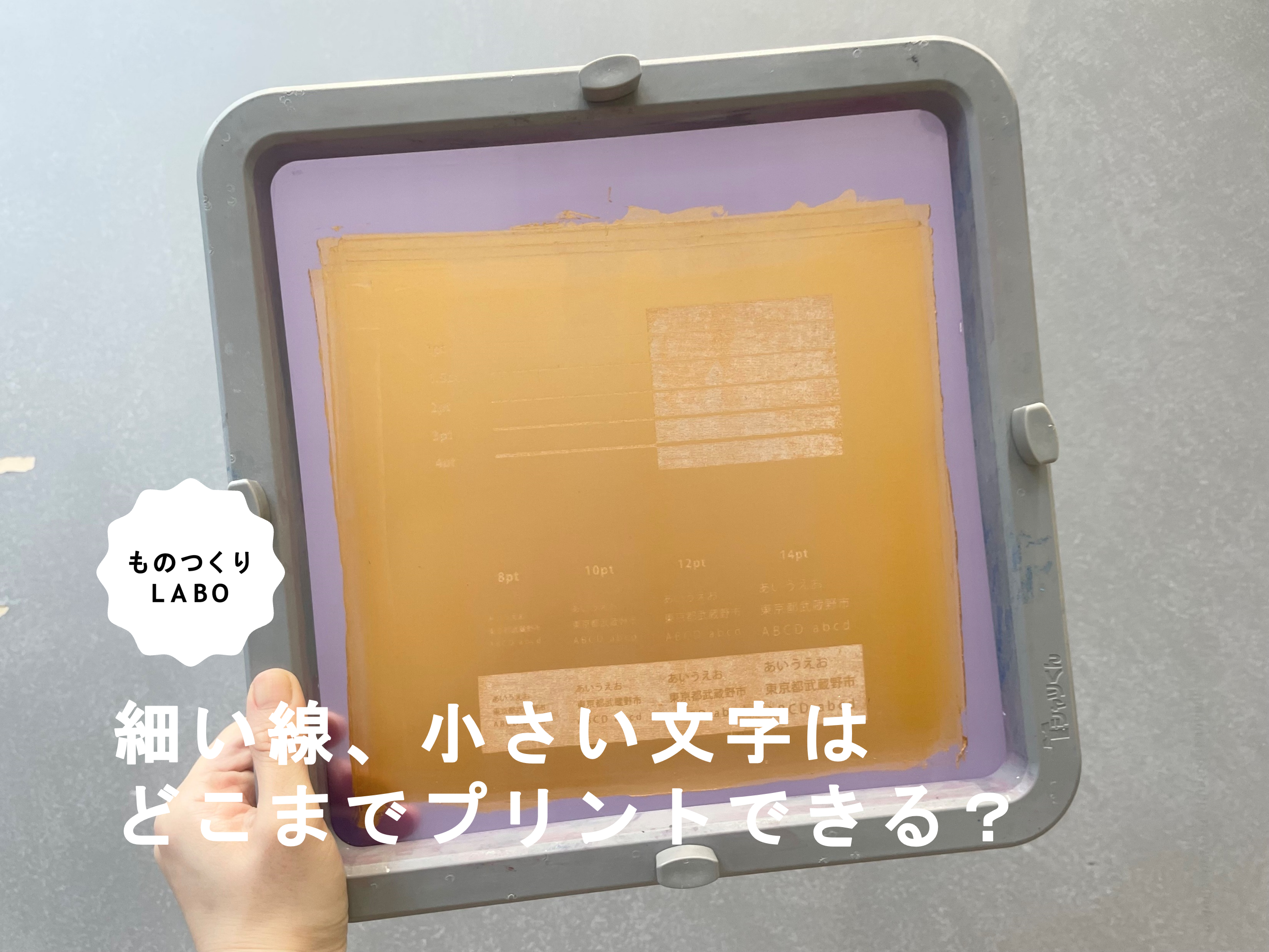

Tシャツくん 細い線、小さい文字、どこまで再現できる?【印刷編】

Tシャツくん 細い線、小さい文字、どこまで再現できる?【製版編】の記事につづく第二弾! 今回はプリント編です。 製版編の実験では、1pt未満の細い線、および明朝体の文字は、そもそもTシャツくんでは製版が難しい ということがわかりました。 https://www.hando-horizon.com/labo/11282 製版編はこちら さらに、製版できたからと言ってきれいにプリントができるとは限りません。 快適にシルクスクリーンを楽しむには、実寸1㎜以上(データの場合は線幅3pt以上)を推奨しています。 なぜ実寸1㎜以上が推奨なの? シルクスクリーンは、版の孔(あな)にインクを通すことでプリントする仕組み。 細かいデザインはその分版の孔も狭くなります。そうすると、インクが十分に落ちず印刷面がカスレたり、インクが孔をふさいで乾燥し目づまりを起こす原因となってしまうのです。 とは言え、できるだけ細かい線で表現したい…!ということもあると思います。 そこで今回は、Tシャツくんで製版した細い線や小さい文字はどこまでプリントできるのか、 実験を通して検証していきます。 実験ではこちらの図案を使いました。 今回使用した図案 ◎目次① 素材別 ・紙(クラフト紙) ・布(綿100%薄手) ・厚手コットン地② 何枚まで連続プリントできる? ・プレーンインクで実験 ・リッチインク「きん」で実験③ まとめ ① 素材別 それぞれ・標準スキージ1回刷り・120メッシュ・プレーンインクでプリントしてみました。 ※実寸1㎜=2.83pt 【紙(クラフト紙)】 ・線黒線も白抜き線もくっきりとプリントすることができました。 ・文字14ptはキレイに出ました!12pt以下は、若干潰れたりカスれたり。特に白抜き文字は、 クラフト紙の繊維にインクが滲んで潰れてしまいました。 クラフト紙にプリント 【布(綿100%薄手)】 ・線黒線、白抜き線どちらも細かい線までしっかりと出ています。 ・文字シャープにプリントできました!ただし、目の粗い生地の場合は生地の繊維にインクが滲んで読みづらくなる可能性がありますのでご注意ください。12pt以下は読めなくはないですが、許容範囲か否か見極める必要がありそう。14ptは安定しています◎ 薄手の布にプリント 【厚手コットン地】 ベタ面がカスレてしまったのは置いといて…(そもそも標準スキージは厚手コットンプリントは苦手!) ・線1ptの線はよく見るとムラがあります。1.5pt以上の線はくっきりとプリントできました! ・文字どれもだいぶ怪しいですね…。ただでさえカスレが出やすいので、14ptでも完璧とは言えない仕上がりです。 厚手コットン地は、細いデザインをキレイにプリントするのは難易度が高そうです。 厚手コットンにプリント ② 何枚まで連続プリントできる? さて、上記はすべて1刷り目のサンプルでした。1刷り目はスクリーンがキレイな状態なので、プリントも成功しやすいのです。2回目3回目…と刷っていくと、徐々にインクが乾いて目づまりが発生してきます。そこで次は、版の掃除なしで何枚まで連続プリントができるのか実験をしてみました。 ※注意点※実験は事前準備や加湿器のセット、エアコンの向きを調整した環境で行いました。次のプリントまでにかかる時間や部屋の湿度によって乾燥の速度が変わりますので、ご注意ください! ・プレーンインクで実験 Tシャツくんシリーズのスタンダード〈プレーンインク〉は、乾燥速度を遅らせているので水性インクでありながら目づまりしにくく扱いやすいインクです。 https://www.hando-horizon.com/labo/7501 インクについて詳しくはこちらの記事をご参照ください! 【黒線】 正直、10刷りが限度かな…と予想していましたが、15刷り目もそこそこいい感じに! 意外にも長く持ちこたえてくれました。 16刷り目以降、2pt以下の線はカスレが目立ち始めましたが、この程度であれば版の掃除で回復できます。※版の掃除方法はYouTube動画でもご紹介しています。 黒線実験 【白抜き線】 16刷り目でも安定していて、まだまだ刷り続けられちゃいそうです! 白抜き線実験 続いて文字の実験結果を見ていきましょう。 【黒文字】 文字自体の線が細すぎるのでインクが十分に落とせず、カスレてしまいます。 Tシャツくんで文字をプリントする場合は14pt以上にするかフォントを太くするのがオススメです。 黒文字実験 【白抜き文字】 なかなかイケてるのではないでしょうか?!上の黒文字よりも可読性はいい気がします。 よく見ると画数の多い文字は潰れているので、黒線同様フォントのサイズや太さを調整した方が、よりキレイなプリントになるはず。 白抜き文字実験 ・リッチインク「きん」で実験 リッチインクの「きん」「ぎん」はインクの中にラメの細かい粒子が含まれているので他の色に比べ目づまりしやすいインク。 そのため、「きん」「ぎん」を使用する場合はなるべく大きいデザインで、スクリーンは80メッシュを推奨しています。 今回はプレーンインクと同じ条件で比較をするため120メッシュを使用しています。 【きん線】 1ptの線は1刷り目から怪しげ…。インクが十分に落ちていない様子。3刷り目から早くもカスレが目立ち始め10刷り目でほぼプリントできなくなりました。 きん 線 実験 【白抜きの線】 先程の線に比べると、線の表現自体はくっきり出ています。きんインクは、ベタ面は得意のようです! しかし6刷り目以降発色がやや薄くなり、10刷り目では広範囲でカスレが目立ち始めました。版の掃除をすれば、もう少し長く楽しめそうです。 きん 白抜き線 実験 【きん文字】 14ptでギリギリ…といったところですが、すぐにカスレてしまいました。きんインクで細かい文字をプリントすること自体があまりオススメできません。 きん 文字 実験 【白抜き文字】 先程のきん文字に比べたら、意外にもキレイ?回数を重ねるうちにベタ面が薄くなる問題はありますが、早い段階で掃除をしていれば継続して刷ることができそうです。 潰れが気になる方は、フォントのサイズや太さを調整してみてくださいね。 きん 白抜き文字 実験 ③まとめ 細い線、小さい文字のプリントは、 ⇒インクが十分に落ちずカスれやすい ⇒白抜きは「にじみ」によって潰れやすい という特性がおわかりいただけたかと思います。 シルクスクリーンの苦手とするデザインを上手に調整することでストレスなくプリントが楽しめるはず! 是非参考にしてくださいね。 HANDoでは、シルクスクリーンを通してものつくりやみなさまの新しい一歩のサポートをしています。 シルクスクリーンのワークショップを運営してみたい!イベントでシルクスクリーンをやってみたい! など、シルクスクリーンにご興味をお持ちでしたら、ぜひ一度HANDoへご相談ください。 シルクスクリーンのお役立ち情報「ものつくりLABO」やイベントレポートも随時更新しています。 >「ものつくりLABO」記事一覧 > イベントレポート一覧 > お問い合わせフォーム

-

シルクスクリーンキット徹底比較!Tシャツくんとロゴスルの違いとは?

シルクスクリーンキット Tシャツくんとロゴスルの比較 シルクスクリーンで印刷に挑戦したい。 でも…何を揃えればいいのかわからなくてなんとなく敷居が高い… なんて思っていませんか? それはもったいない! そんなときは、初めからすべて揃っている、『シルクスクリーンキット』を購入すれば問題解決です。でも、同じキットと言ってもお値段も様々。 そこで、こちらの記事では数ある『シルクスクリーンキット』の中から、「Tシャツくん」と「ロゴスル」という2つのシルクスクリーンキットを徹底比較。 この記事ではシルクスクリーンキットのTシャツくんミドル、TシャツくんジュニアのTシャツくんシリーズ2機と、シルクスクリーンプリントキットのロゴするについて徹底的に比較検証、紹介します。 最後まで読んでいただくと、「Tシャツくん」と「ロゴスル」それぞれの特徴と、どちらのほうが自分にあっているのかが簡単にわかります♪ <目次> シルクスクリーンキットとは? いきなり結論!とにかくシルクスクリーン印刷をやってみたいならロゴスル! シルクスクリーンキット・ロゴスル ロゴスルのメリット ロゴスルのデメリット シルクスクリーンキットTシャツくん Tシャツくんとロゴスル最大の違い〜Tシャツくんは製版ができる〜 シルクスクリーンキット・Tシャツくんのセット内容 Tシャツくんとロゴスルの比較 お値段を比較 プリントできるサイズを比較 まとめ・結局どのシルクスクリーンキットを買えばいいのか シルクスクリーンキットとは? シルクスクリーンキット Tシャツくんミドル シルクスクリーンキットとはその名の通り、シルクスクリーンを始めるにあたり必要なものが一式揃っているセットのことです。 何かを始めるときって、そもそも何が必要なのかがわからず、余計なものまで買ってしまったり、いざ使おうとすると大事な何かが不足していてできなかったり、困ってしまうことがありますよね。 そんな、初心者さんでも一式揃っているキットで購入すれば安心! 「Tシャツくん」も「ロゴスル」も、最初に必要なものが一通りセットになって入っています。 では具体的にどんな違いがあって、どっちを買うほうがよいのでしょうか。 いきなり結論!とにかくシルクスクリーン印刷をやってみたいならロゴスル! いきなり結論を言ってしまいましたが、もし、あなたが初心者で、まずはシルクスクリーン印刷というものを試してみたいと思っているのであれば、おすすめはロゴスル一択です! そして、製版作業から自分でやりたい!手をかけてこそ…!というこだわり派さんには、Tシャツくんシリーズが向いています。 シルクスクリーンキット・ロゴスル 注文を受けてからロゴスル。無駄がないから、地球にもやさしい シルクスクリーンキット、ロゴスルには以下のものが含まれています。 ※「ロゴスル」「ペーパーロゴスル」はリニューアルに伴い販売終了となりました。 >>後継品はこちら ・スモールフレーム(製版済スクリーン120M付)・ヘラ小・スキージ14㎝・スプレーのり・プリント台紙・特別インク50g これはシルクスクリーン印刷をする際の必要最低限のもの。 つまり、まずはコレだけあればシルクスクリーン印刷を始めることが可能です。 そして、お値段は通常価格:5,500円(税込)のところ、記事掲載現在、弊社オンラインストアにて 4,950円(税込)にて販売中です。 シルクスクリーンキット・ロゴスルの詳細。(新しいタブで開きます)https://www.hando-horizon.com/fukugyo/logosuru/ ※「ロゴスル」「ペーパーロゴスル」はリニューアルに伴い販売終了となりました。 >>後継品はこちら ロゴスルのメリット ロゴスルはただのシルクスクリーン印刷をスルためのセットではありません。 ロゴスルはデザインを作成したらWeb上で入稿。数日後、完成された版がセットで送付されるという仕組みです。 つまり、シルクスクリーン製版サービス込みのお値段で、そこに印刷用のセットが付いてくる。というカタチです。 印刷用の版は、プロが製版してくれるので失敗はありませんし、届いたらすぐにプリントOK。 さらに、版は追加注文できるので、いろんな柄が印刷したい人はインクを買い足せば何度でも作成できますし、すでに最低限のシルクスクリーン印刷の道具は持っているという方なら、版だけを注文することが可能です。 また最小限のキット内容なので、価格が安いのもポイントです。 まさに、まずは印刷してみたい!というユーザー心を見事に突いたシルクスクリーンキットなのです! ロゴスルのデメリット ロゴスルは自分で製版できないため、「今日これを印刷したい!」と思ってもすぐにプリントには取りかかれません。 デザインを作成してからWeb入稿し、さらに送付されるまで数日かかるのはデメリットといえる部分でしょう。 また、ロゴスルでプリントできるサイズは約120㎜x120㎜。大きなデザインは印刷できないのです。 思い立ったその日に直ぐに印刷したい!大きなものをプリントしたい!! そんな芸術は爆発的なクリエイティブ心をお持ちの場合はTシャツくんシリーズがおすすめです。 シルクスクリーンキットTシャツくん シルクスクリーンキット Tシャツくんミドル 「Tシャツくん」はおかげさまでシリーズ発売35年を迎えるホリゾンの看板商品とも言えるシルクスクリーンキットなので、名前はご存知というかたもいらっしゃるのでは? Tシャツくんには現在、Tシャツくんワイド製版機、Tシャツくんミドル、Tシャツくんジュニアのシリーズ3機種が販売中なのですが、この中のTシャツくんワイド製版機に関しては、シルクスクリーン中級、上級者向けの商品で、製版専用の機械で、シルクスクリーンキットとは少々別モノです。 ですので、この記事では初心者さんでも安心して使っていただける、シルクスクリーンキットのTシャツくんミドル、Tシャツくんジュニアについてご紹介いたします。 シルクスクリーンキット・Tシャツくんの詳細。(新しいタブで開きます)https://www.hando-horizon.com/silkscreen/tshirtkun/ Tシャツくんとロゴスル最大の違い〜Tシャツくんは製版ができる〜 Tシャツくんの大きな特徴は「製版機能」です。 Tシャツくんがあれば、自分で思いついたそのときに、シルクスクリーン印刷用の「版」を自宅で簡単に作成可能! 思いつくままに違うデザインで、何度も製版が可能です。これこそが、最初に言った「こだわり派さん向け」の理由です。 一から自分で手をかけて作業する時間が好き、製版作業すらやり方次第であえてカスレ部分を残してみたり…なんて、少々遊んでみることもできますよ。 自宅ですべての作業が完結できること、一から自分でこだわれること、はTシャツくんのひとつのメリットですね。 シルクスクリーンキット・Tシャツくんのセット内容 TシャツくんミドルTシャツくんジュニア本体 1台本体 1台最大プリントサイズ 約22cm×約22cm最大プリントサイズ 約12cm×約12cmミドルフレームT-M22用 1個スモールフレーム 1個ミドルマットT-M22用 1個スモールスクリーン(120M) 5枚ミドルスクリーン(120M) 3枚お試しスクリーン(120M) 2枚ピンホール修正液 1個パネル 1枚パネル 1枚スプレーのり 1本スプレーのり 1本ヘラ(大) 1個ヘラ(小) 1個ハケ 1個ハケ(小) 1個スキージ(23cm) 1個スキージ(14cm) 1個インク50g くろ 1個インク(水性一般インク50g・赤青黒黄) 各1個Tペン赤 1本原稿用紙(2種) 一式原稿用紙(2種) 一式使い方ガイド・トラブルガイド 各1冊取扱説明書 1冊保証書 1通保証書 1通TシャツくんジュニアとTシャツくんミドルの内容を比較 Tシャツくんミドルと、ジュニアの最大の違いは最大プリントサイズ。Tシャツくんジュニアはロゴするとほぼ同じ約12cm四方なのに対して、Tシャツくんミドルはなんと、22cm四方とかなり大きなサイズ。 そして、どちらも、セットさえあれば、製版から印刷まですべての工程で最低限必要なものが含まれています。 ちなみにですが、Tシャツくんワイド製版機では、220×360mmという正にワイドサイズの製版が可能です。 Tシャツくんとロゴスルの比較 Tシャツくん水性インク「プレーン」 最後に、Tシャツくんとロゴスルを項目ごとに比較してみましょう。 あなたにはどちらが向いている? お値段を比較 Tシャツくんとロゴスルの料金を比較してみました。 種類Tシャツくんミドル(型式T-M22)Tシャツくんジュニアロゴスル価格39,600円 (税込)24,200 (税込)(2023年4月20日まで19,800の特別価格で販売中!)4,950円 (税込)おかわり製版1,100円(税込)Tシャツくんとロゴスルのお値段を比較 ※価格は記事の最終更新日時点の価格です。 セットに本体が含まれているTシャツくんは、ロゴスルよりも価格が高めです。 大きめの印刷をしたい場合はTシャツくんミドルの1択なのですが、悩ましいのは印刷サイズが同じTシャツくんジュニアとロゴスルの選択ですね。 ロゴスルは本体とは別に1,100円(税込)で版の”おかわり”が製版済みで届きます。 一方、Tシャツくんジュニア用の製版前のスクリーンが1枚あたり300〜400円と考えると、今後頻繁に版を作成する方、20デザイン以上の製版をしたい方はTシャツくんジュニア。それ以下の方はロゴスルのほうがお得といったところでしょうか? プリントできるサイズを比較 改めて、Tシャツくんミドル、Tシャツくんジュニアとロゴスルでのプリントサイズの違いを比較してみましょう。 種類TシャツくんミドルTシャツくんジュニアロゴスルプリントサイズ約220×約220㎜約120㎜x120㎜約120㎜x120㎜ 大きなデザインの製版を作りたい方は、Tシャツくんミドルを選びましょう。 デザインが約120㎜x120㎜内に収まるようなら、デザイン数が少なければロゴスルがお手軽です。 またTシャツくんミドル(約220×約220㎜)よりも大きいデザインで印刷したいなら、Tシャツくんワイド製版機(約220×約360㎜)がありますが、こちらは前述の通り少々別物。シルクスクリーンキットではなく、製版専用機械となりますので、ご購入前に十分ご確認下さい。 まとめ・結局どのシルクスクリーンキットを買えばいいのか 今回の比較でわかったことを元に結論を出すと以下の通りです。 ロゴスルが向いている方 ・とにかくシルクスクリーン印刷が初めての方 ・1つのデザインをたくさん印刷したい方 シルクスクリーンキット・ロゴスルをWebショップで見る(新しいタブが開きます) ※「ロゴスル」「ペーパーロゴスル」はリニューアルに伴い販売終了となりました。 >>後継品はこちら Tシャツくんジュニアが向いている方 ・一から自分でやりたい「こだわり派さん」 ・小さめでいいのでいろいろなデザインを印刷したい方 ・デザインを思いついたら直ぐに印刷したい方 シルクスクリーンキット・TシャツくんジュニアをWebショップで見る(新しいタブが開きます) Tシャツくんミドルが向いている方 ・一から自分でやりたい「こだわり派さん」 ・大きめのデザインを印刷したい方 ・デザインを思いついたら直ぐに印刷したい方 シルクスクリーンキット・TシャツくんミドルをWebショップで見る(新しいタブが開きます) ご参考になったでしょうか? この記事が皆さんの素敵な創作活動がはじまるきっかけになれば幸いです。

-

シルクスクリーン「ソフト×クリア」であそぶ!写真の網点加工製版も。

写真原稿の網点加工 ソフト×クリアインクであそぶ 2022年9月に新発売となったTシャツくんシルクスクリーンインクの「ソフト」と「クリアインク」。 やわらかな仕上がりで、なんだか目詰まりしにくいらしいけど実際どうなの?今までのインクと何が違うの?という方のために今回は実験をしてみました! シルクスクリーンインク「ソフト」って? Tシャツくん シルクスクリーンインク「ソフト」 シルクスクリーンインク「ソフト」は、生地の質感を損なわず柔らかな仕上がりでプリントできるインク。 いわゆる「染み込み系」と呼ばれるインクなので、元からこんな色の生地でしたよ~というように、インクが乗っている感じがしないインクです! そのため、手ぬぐいやタオルなど肌に触れるものや、ベビー服にもかなりおすすめ◎ また、紙に刷ってもサラサラとしているので、重ねるとインク部分がべたつきがちな本の中身などにも使えちゃいます。 そして最大の特徴は「透ける」こと! 「ソフト」に「クリアインク」を混ぜてプリント 通常インクの上にインクを乗せると(例:赤の上に青を刷る、など)後から刷ったインクの色で下の色が隠れてしまいますが、ソフトの場合は下の色が透けるんです! そのまま使用しても下の色は透けて見えますが、ここに「クリアインク」を混ぜるとさらに透明感マシマシ。 まるで水彩絵の具のようにプリントすることができます。 ・シルクスクリーンインク「ソフト」を見てみる ・「クリアインク」を見てみる 青空の写真を刷ってみる 使用する原稿は青空の写真 今回の実験ではその特徴を生かすために青空の写真を使います。 とはいえこのままでは製版できないので、これをグレースケールに変換! 青空の写真をグレースケールに変換 Tシャツくんで製版する場合はここで網点加工をしなければなりませんが、今回は製版サービスを利用するのでこのままでOK! 規定サイズに収めたらこのまま入稿します。 ※「高解像度版 シルクスクリーン製版サービス」はリニューアルに伴い販売終了となりました。 >>後継品はこちら Tシャツくんでは「原稿は真っ黒に!」「とにかく黒くして!」とうるさいくらいに徹底していますが、製版サービスでは機械が製版をしてくれるので、グレー部分は自動的に網点加工が施されるので便利♪ (網点の線数や角度など細かなこだわりがある方はご自身で網点加工をしてからご入稿されることをおすすめします◎) ・「製版サービス」についての詳細はこちら 実際にプリントしてみよう! ①「ソフト」のあおで刷ってみる Tシャツくんシルクスクリーンインク「ソフト」の「あお」でプリント まずは「ソフト」のあおでプリント。 空にしてはちょっと色が濃いですが、網点表現も綺麗にできています。 小さな雲まできっちり製版できていますね! ②「ソフト」のあおに「クリアインク」を混ぜる Tシャツくんシルクスクリーンインク「ソフト」の「あお」に「クリアインク」を混ぜる お次はクリアインクを混ぜてプリントしてみました。 「ソフトあお」が4、「クリアインク」が6の割合で混色しています。 どうでしょう?なかなか良い感じの青空になってきたのでは? ③「ソフト」のあおに「クリアインク」を混ぜる(薄め) Tシャツくんシルクスクリーンインク「ソフト」の「あお」に「クリアインク」を混ぜる さらにクリアインクを足してみたバージョンがこちら。 2:8でクリアインクがかなり多めです! 水彩画のようでもあるし、本物の写真のよう。これくらいの色合いが個人的には好みです。 ④ソフトのあか、きいろに「クリアインク」を混ぜる Tシャツくんシルクスクリーンインク「ソフト」の「あか」「きいろ」に「クリアインク」を混ぜる 今度はあかときいろとクリアを混ぜてみました。 あえて大雑把にぐるぐる混ぜ、最後にちょこっときいろを足して一刷りすれば、なんだかそれっぽい感じの夕焼けに。 ⑤「プレーン」の「おれんじ」で刷ってみる Tシャツくんシルクスクリーンインク「プレーン」の「おれんじ」でプリント でもそれって網点加工されてるからでしょ?どんなインクでもそんな感じになるでしょ?という方にはこちら。 Tシャツくんインクのスタンダードタイプ「プレーン」でプリントすると、空といえば空ですが、かなり濃くはっきりと印刷されました。 水彩っぽさや透明感はほとんどなくなってしまいました。。 ⑥「リッチ」の「あお」で刷ってみる Tシャツくんシルクスクリーンインク「リッチ」の「あお」でプリント 最後は濃色生地用インク「リッチ」でもプリントしてみました。 青空、強い。 まとめ ・「ソフト」×「クリアインク」は透明感を出せる 水彩画のような透明感を出したい、写真の色味やニュアンスを残した感じでプリントしたい、という場合は「ソフト」と「クリアインク」を使ってみるのがおすすめ。 色を薄めたいときに「白」を混ぜると色そのものが変わってしまいますが、透明な「クリアインク」なら濃度のみを落とすことができるので、まさに水彩絵の具のように使うことができますよ。 ・シルクスクリーンインク「ソフト」の詳細はこちら ・「クリアインク」の詳細はこちら ・写真の製版なら「製版サービス」がGood Tシャツくんでも網点加工の原稿を製版することができますが、やはり手でブラッシングをして、という製版になるとあまりに細かい絵柄は難しいもの。 そんなときは「製版サービス」を使ってみるのがおすすめです! 網点加工が難しくてできない、という方もフリーソフトなどで写真をグレーに変換すればOK。 製版サイズに設定したパワポなどに貼り付けてPDFで保存すれば誰でも簡単に入稿できちゃいます◎ ・製版サービスの詳細はこちら いつもとはちょっと違うシルクスクリーン、ぜひ楽しんでみてくださいね。

-

シルクスクリーン 多色刷りの位置合わせのコツをご紹介!~①クリアファイル編~

2色刷りで作ったロゴマーク シルクスクリーン印刷において、複数の色で印刷をすることを「多色刷り」といいます。 多色刷りで一番重要なプロセスが〈原稿のつくり方〉と〈位置合わせ〉。 難しそう…と思っている方も多いのではないでしょうか?しかし、コツをつかめば意外と簡単です! 様々な方法がありますが、HANDoでは、作業をする環境や印刷する素材によって、以下の2つを使い分けています。 【その1】クリアファイルを使った方法・版(フレーム)を固定できる環境・薄手の生地や紙など厚みがないものに刷るとき・クリアファイルの幅に収まるサイズのものに刷るとき例:ポストカード、薄手のハンカチ、薄手のマチ無しトートバッグ(A4以内)、など 【その2】トンボを使った方法・版を固定できない環境・厚手の素材に刷るとき・クリアファイルよりも大きいものに刷るとき例:大人用のTシャツ、トレーナー、マチの付いた袋物(バッグ、巾着)、など そこで本記事では、【その1】の〈クリアファイルを使った方法〉について、詳しくご紹介していきます。 ▶【その2】のトンボを使った方法は、以下の記事をご覧ください! https://www.hando-horizon.com/labo/10087 クリアファイルで位置合わせをする方法 必要な道具 用意するものは、通常のシルクスクリーンの道具に加えて、以下の3つ! 1)クリアファイル 2)はさみ 3)クリアファイルを台に留めるテープ クリアファイル、はさみ、養生テープ 〈STEP 1〉多色刷り用の版を作る まずは、多色刷り用の原稿を用意しましょう。色ごとにデータを分けて、すべて黒のデータにします。 今回は例として、こちらの2版のデータを用意しました。下画像の「版1」と「版2」を2色刷りして、「完成イメージ」のデザインを作っていきます。 Tシャツくんミドルフレームに、横に配置をして製版しました!このように1枚のスクリーンにまとめて配置する場合、しっかりと間隔をあけると刷りやすくなりますよ。 できあがった版がこちら! 〈STEP 2〉クリアファイルのセッティング ここでいよいよ、クリアファイルの登場です! まずはクリアファイルの下の部分(接着されている部分)をハサミでカットして、ペラ一枚のシート状にします。 クリアファイル下の、接着されている部分を切り落とします 2枚のシートになりました 次に、クリアファイルを作業台(下画像ではTシャツくんワイド印刷機を使用)に留めます。このとき、マスキングテープの粘着が弱いと剥がれやすいので、養生テープなど粘着の強いテープがあるとなお◎です。片側をテープで止めて、もう片方がパタパタと開ける状態にしてください。 左手側をテープで留めて、右手側を開ける状態にしました。 〈STEP 3〉1色目の印刷 印刷する素材に中敷きをセットしたら、さっそく1色目を刷っていきましょう。 ※今回の例のように1枚のスクリーンに複数レイアウトしている場合は、印刷しない部分はマスキングテープで隠してくださいね。 版をホルダーに固定し、1色目をクリアファイルの上に刷ります。 クリアファイルの上に刷ります 印刷位置がわかりました クリアファイルに印刷 これで、1色目のインクがのる位置がわかりましたね。このクリアファイルの印刷位置をガイドにしながら、印刷する素材をクリアファイルの下にセットし、位置を調整します。 1色目の位置合わせ 位置が決まったら、クリアファイルをめくって、印刷します。 1色目を印刷します 印刷できました 予定通りの位置に刷れました。同じものを複数制作する場合は、このまま続けて1色目をひたすら刷ってくださいね。 1色目が刷り終わったら、クリアファイルに刷ったインクは拭き取りましょう。 版の掃除もおわすれなく! クリアファイルについたインクは乾いた布やティッシュで拭き取れます。 〈STEP 4〉2色目以降の印刷 1色目の印刷面が乾いたら、2色目を刷りましょう。1色目と同じ手順で、版をホルダーに固定します。 スクリーンのマスキングテープを貼りなおして、2色目をクリアファイルの上に印刷! 2色目はこの位置に決まりました。 1色目同様に、クリアファイルで位置を合わせていきましょう。 ここがクリアファイルの便利なところ!透けて見えるから、位置合わせがしやすい!! 1色目印刷済みの素材を下から透かせて位置を調整していきます。 2色目はこのように重なるイメージで刷っていきます! 位置が決まれば、クリアファイルをめくって素材に印刷します。 2色目印刷! 2色目印刷後 どうでしょう!ほぼズレることなく、きれいに重なりました。 3色以上刷る場合も、同じ工程で刷ってくださいね。 まとめ いかがでしたか?手作業なので寸分の狂いなく…とまではいきませんが、目視だけよりも正確に簡単に位置合わせができます。 ただし、たとえば厚手のトレーナーに刷る場合だとクリアファイルが浮いてしまって位置が固定できないですし、大きいものだとクリアファイルが届きません。 ですので、冒頭でも記述のとおり、この方法は ・薄手のもの ・クリアファイル幅に収まる大きさのもの ・版を固定できる作業環境 のときに効果を発揮します! 厚手のものに刷りたい、版を固定できない…といった場合には、ぜひトンボ編の記事を参考にしてくださいね。 多色刷りをマスターすればデザインの幅もグンっと広がりますよ。 みなさんもぜひ、試してみてくださいね。 ▶〈クリアファイルを使った位置合わせ〉方法はYouTubeで動画編も公開中!