シルクスクリーンによる挿絵 草間彌生×不思議の国のアリス

以前の記事でシルクスクリーンのアーティストとして紹介した草間彌生さん。

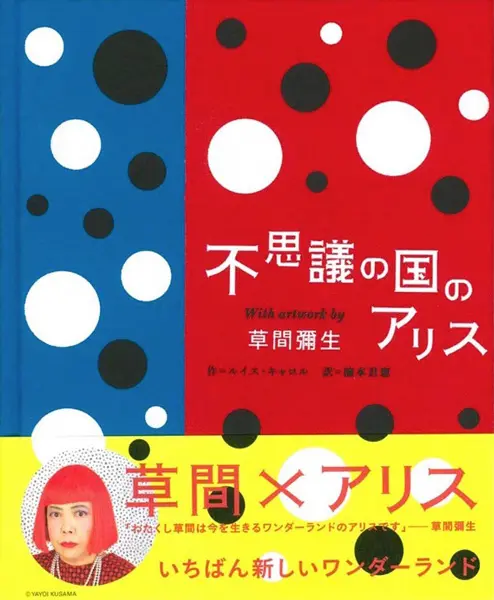

今回はその草間彌生がアートワークを手掛けた本、「不思議の国のアリス」の紹介です。

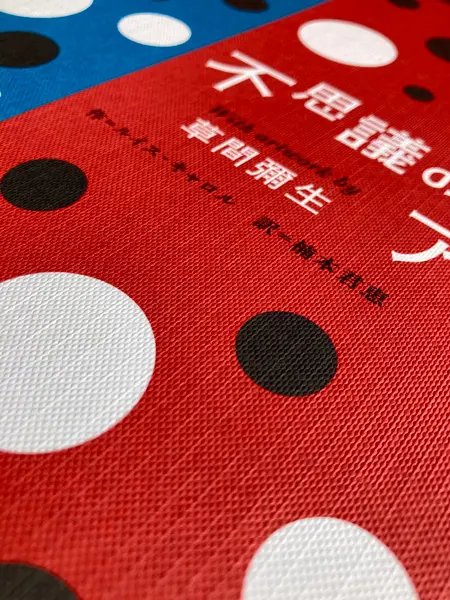

思わずジャケ買いして飾っておきたくなる程ステキな本の挿画は、シルクスクリーンで作られたもの。今話題の展示会「特別展アリス― へんてこりん、へんてこりんな世界 ―」でも展示されている本です。

▼ 以前の記事はこちら

● 草間彌生 とは

前衛芸術家・小説家。アートにあまり詳しくない人でもドット(水玉模様)のカボチャはどこかで目にしたことがあると思います。

1950年代に渡米しネット・ペインティング、突然パフォーマンスを始めるハプニングや体験型インスタレーション等を行い「前衛の女王」と呼ばれました。2016年には文化勲章を受章。1929年生まれの草間氏は、現在も現役の日本を代表するアーティストです。

● 草間 彌生 作品の特徴

幼いころから幻聴や幻覚に悩まされ、その世界観を描いていました。

ドットや網目をはじめ同じモチーフを反復しているのが特徴的です。

● 世界中で愛されている児童文学、不思議の国のアリス

「子供のときに読んだことがあるけど、どんな話だったか思い出せない」という人も多いのではないでしょうか?少女・アリスは時計を持ったウサギの後を追いかけて、不思議な世界へ。個性豊かなキャラクターたちと出会いながら冒険するファンタジーです。

● 「不思議の国のアリス」原作は?

● 作者

ルイス・キャロル

本名チャールズ・ラトウィッジ・ドジソン。イギリス・オックスフォード大学の数学教授。

「不思議の国のアリス」の物語が生まれたきっかけは、彼の知人の子供たちと遊んでいるときに即興で話したことでした。

1865年に『不思議の国のアリス』(原題: Alice’s Adventures in Wonderland)初版刊行。続編は1871年に『鏡の国のアリス』(原題:Through the Looking-Glass, and What Alice Found There)を発表しています。

● 挿絵

ジョン・テニエル

当時イギリスで風刺画家として人気の絵師。「不思議の国のアリス」刊行にあたり作者のドジソンとレイアウトやイラストを綿密に計算し、現在でも愛されるアリスの世界観を作り上げています。当時の挿絵は木版画で作成されました。

● 草間彌生 in ワンダーランド

引用:MoMA Design Store(https://www.momastore.jp/shop/g/g9784766124545/)

草間彌生が挿絵を担当した『不思議の国のアリス With artwork by 草間彌生』(初版2013年 ルイス・キャロル 著、楠本君恵:訳/グラフィック社)も、アリスの世界をテーマにした素晴らしい作品の一つ。もともとはイギリスの現代美術館『テート・モダン』での草間氏の個展に併せて企画・出版されたものだそうです。

● アリスの世界観と草間 彌生の作品がぴったり

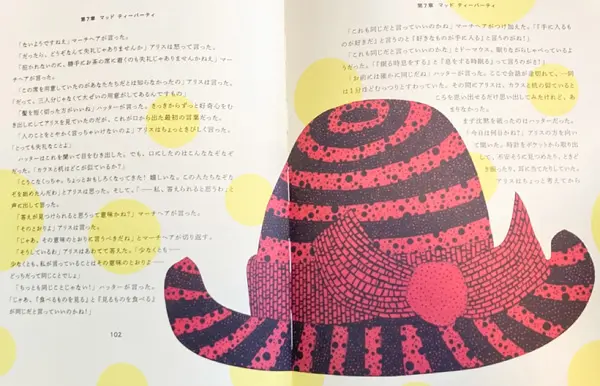

ワンダーランドの主役は草間彌生。アリス、ウサギ、チェシャ猫、芋虫やハッドハッター等のキャラクターそのものは描かれていません。それでもポップでカラフル、そしてサイケデリックな挿画は本文の幻想的なイメージとぴったり。

挿画はほとんどがシルクスクリーンで制作されたものだそう。色使いや反復するモチーフなど、草間彌生の作品をたっぷり堪能することができます。

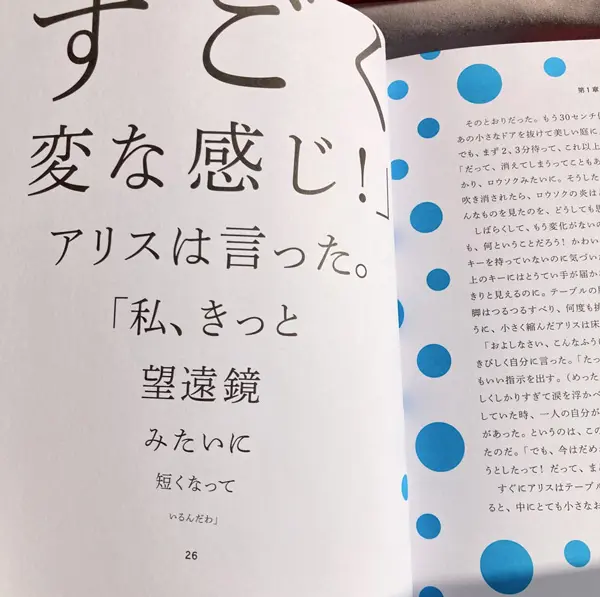

本文は原作に沿った現代日本語訳です(原作冒頭の詩は省略)。遊び心のあるタイポグラフィもこの本の見どころ。内容に沿って文字が大きくなったり小さくなったりと変化するのが面白く、読み進めていくうちにどんどん不思議の国の世界へ引き込まれていきます。

● 大人も楽しめる絵本

大人になってから読む「不思議の国のアリス」は時代背景と風刺が理解できたり、キャラクターの噛み合わない会話を楽しんだりと、子供時代とはまた違ったおもしろさがあります。

豪華な挿絵もあるこちらの本は、草間彌生の絵が欲しいと思っている方にもおすすめ。プレゼントにしてもおしゃれですね。

● 「不思議の国のアリス」の魅力とクリエイター

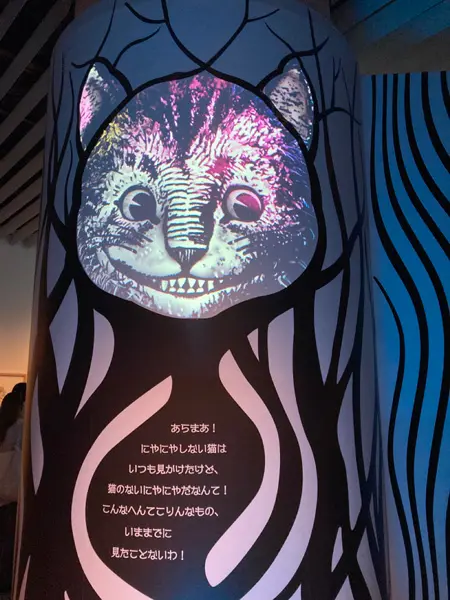

特別展アリス― へんてこりん、へんてこりんな世界 ―/森アーツセンターギャラリー(https://alice.exhibit.jp/about/)

アリスが冒険するのはだれも行ったことのない不思議の国。インパクトの強いキャラクターが織りなす非現実的な物語は、様々なクリエーターにインスピレーションを与えます。

イラストや映画、舞台、ファッション等「不思議の国のアリス」がテーマとなっている作品も多く作られてきました。この記事で紹介している草間彌生の本も展示されていますよ。

● 「不思議の国のアリス」展示会も大人気

今話題の『特別展アリス― へんてこりん、へんてこりんな世界 ―』では「不思議の国のアリス」が生まれた時代背景や様々なジャンルのアリス約300点もの作品に触れることができます。没入型の展示&演出もあり、自分も不思議の国に迷い込んだようなワクワク感があります。

東京(2022年7月16日〜10月10日)―大阪(2022年12月10日〜2023年3月5日)と順に開催しているので、のぞいてみてはいかがでしょうか。

特別展アリス― へんてこりん、へんてこりんな世界 ―/森アーツセンターギャラリー

● 「不思議の国のアリス」で創作意欲が湧いてきたら、シルクスクリーンを体験してみよう!

数々のクリエーターと同じように「不思議の国のアリス」からインスピレーションを得たら、ぜひオリジナル作品をつくってみませんか?

▼ シルクスクリーンの作り方に関する過去記事はこちらもおすすめ。

「草間彌生のように、私も本が作りたい」という方に朗報です!

手作りで本を作れるオープンアトリエ型ワークショップART BOOK TRIAL 2022を開催中。詳細は下記のリンクよりご確認ください。

>> https://www.hando-horizon.com/info/6330/

【参考サイト】

特別展アリス― へんてこりん、へんてこりんな世界 ―

https://alice.exhibit.jp/about/

草間彌生 美術館

おすすめ記事

labo-

シルクスクリーンのメッシュはこう選ぶ!~120 80 60メッシュの違いと選び方~

シルクスクリーン メッシュの選び方 シルクスクリーンで悩んでしまうのが「メッシュ」。120メッシュ、80メッシュ、60メッシュ…しかも230メッシュなんてものもあるの?それって一体なにが違うの?どう選べばいいの?という方も多くいるであろうメッシュ選び問題。今回はメッシュの選び方を、プリントの仕上がりの違いを比較しながらご紹介していきたいと思います! シルクスクリーンの「メッシュ」って何? シルクスクリーン印刷は孔版印刷の一種で、文字通り「孔(あな)」にインクを通して印刷する方法です。その孔が開いたメッシュ状の布のことをスクリーンと言います。そして、そのメッシュにもそれぞれ目の粗いもの、細かいものがあり、1インチの中に何本の糸で織られているかを示した数値がメッシュ数となっています。 つまり、120メッシュとは「1インチの中に120本の糸が織られている」ということ。当然糸が少なければ少ないほどメッシュの目は粗く(スカスカ)なりますので数字が大きいほど目が細かく、小さいほど目が粗いということになります。 120・80・60メッシュを並べて見てみると… 120メッシュ/80メッシュ/60メッシュ さらに拡大してみると…? 120メッシュ/80メッシュ/60メッシュ ここまで拡大してみると一目瞭然ですね!60メッシュは明らかに網の目が粗いのがくっきり見えます。実はこれ触ってみても明らかに違うんです。120メッシュよりも60メッシュのほうがザラザラしていて分厚い!みなさんもぜひ触って違いを感じてみてくださいね! 実際にプリントしてみる! 今回の実験では以下のものたちを使用してみたいと思います。・業務用スキージ・Tシャツくんシルクスクリーンインク リッチ 濃色生地に発色させやすい業務用スキージ、そして同じく濃色生地に発色しやすい「リッチ」の白色で、どれほど発色に違いが出るのかを比較していきたいと思います! 標準の120メッシュでプリント シルクスクリーンインク リッチ しろ 120メッシュでプリント 濃色生地への発色も良し、文字もくっきり綺麗にプリントできています。メッシュっぽさ(線がガタガタした感じ)もなく良い感じ! 80メッシュでプリント シルクスクリーンインク リッチ しろ 80メッシュでプリント 網目が粗くなった分たくさんインクも落ちるのか、発色は120メッシュよりも良さげ◎ただ、文字が少しガタガタしているような…ぼやけているような… 一番粗い!60メッシュでプリント シルクスクリーンインク リッチ しろ 60メッシュでプリント おお…これはかなり高発色になりました。ただ、インクはたくさん落ちているけれど、文字がかなりつぶれ気味に…網目が粗い分、細い文字を鮮明に表現するのは難しそうです。 120・80・60メッシュでのプリントの仕上がりをまとめて比較 シルクスクリーンインク リッチ しろ 120 80 60メッシュでプリントしたものを比較 左から順に、120、80、60メッシュ。こうして並べて見るとよくわかりますね。目が粗く(インクが落ちる孔が大きく)なるとインクがたくさん落ちて高発色になるけれど、目が粗い分細かい文字などは影響を受け、ギザギザ、ガタガタとメッシュっぽさが目立つ、という結果に。 結局どれがおすすめ? シルクスクリーン 120 80 60メッシュの違いと選び方 特別な理由がない限りは標準の「120メッシュ」がおすすめ!今回のように濃色生地にきれいに発色させたいときなどは80メッシュなどを使用してみるのも良いでしょう。ラメの入ったきん・ぎんインクも120メッシュよりは80メッシュのほうが目詰まりしにくく、ストレスなくプリントすることができますよ◎文字や線などがないベタのデザイン、また、シルクスクリーンもだいぶ慣れてきた!という方は60メッシュにチャレンジしてみるのも良いかもしれません。 230メッシュって何用なの? Tシャツくんにはもうひとつ、「230メッシュ」というスクリーンがあります。そんなに細かいスクリーンがあるなら、細い線や細かいデザインはそれがいいじゃん!と思うかもしれませんが、230メッシュは水性インクで使用することができません。これは完全にかなりの上級者向けで、たとえば油性インクで金属に刷りたい、など、少しの滲みや網目も目立ってしまうような場合に有効。布印刷に230メッシュが使われることはめったになく、完全に業務用のスクリーンと考えていただければと思います。 メッシュの選び方まとめ 120メッシュ薄いな…60メッシュめちゃくちゃ濃いな!…となるかと思いましたが、120メッシュなかなかイケてるじゃん?という結果に。Tシャツくんインク「リッチ」、なかなかやるのでは?

-

シルクスクリーン多色刷り‐クリアファイルで簡単2色刷りに挑戦!~おぎこラボ

今回は(きっと)みんなやってみたい!多色刷りについてご紹介。 位置合わせが難しそう…上級者しかできないんでしょ?と何かと距離を置かれがちな多色刷り。自分にはできない!と諦めていた方にクリアファイルを使って簡単に2色刷りをする方法をご紹介します??この方法なら3色、4色、もっとたくさんの多色刷りもできちゃうんです。 今回はTシャツくんワイド印刷機を使いましたがもちろんご自宅のテーブルなどでもOK! クリアファイルはカットしてペラペラ1枚の状態で使うのがおすすめです◎ みなさんぜひお試しあれ〜? ※実際に多色刷りをしている動画はInstagramの2枚目にあります↓↓↓ この投稿をInstagramで見る HANDo(ハンドゥ)(@hando__official)がシェアした投稿

-

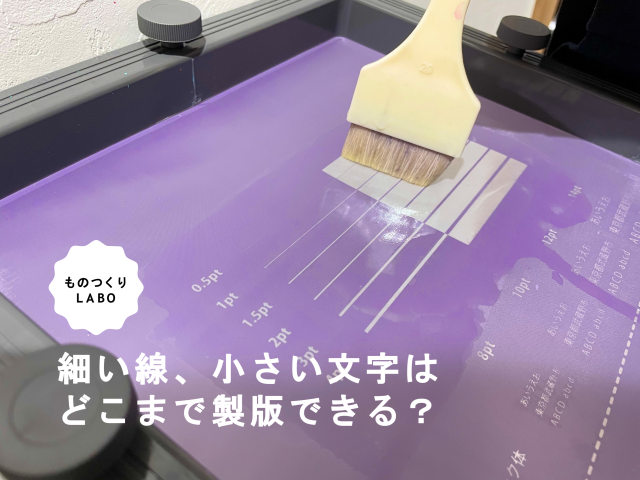

Tシャツくん 細い線、小さい文字、どこまで再現できる?【製版編】

シルクスクリーンを快適に楽しむには、基本的に実寸1㎜以上(データの場合は線幅3pt以上)を推奨しています。 なぜなら細い線は印刷すると潰れやすい上、スクリーンの目づまりもしやすいから。 そして、印刷だけではなく製版の難易度もグッと上がります。 ということで、「Tシャツくん」で細い線や小さい文字がどこまで再現できるのかを検証してみました。 こちらの記事は、第一関門である「製版」編です。Tシャツくんで製版可能なボーダーラインを探っていきます! ぜひ印刷編の記事と合わせて読んで理解を深めてくださいね。 https://www.hando-horizon.com/labo/11370 印刷編はこちら! 豆知識「pt、point(ポイント)」とは、文字や線、図形のサイズを表す単位です。illustratorやPhotoshopなどのDTPソフトでは1ポイント=0.3528mmが採用されています。線の場合は線幅、文字の場合はの文字自体の幅を表します。 Tシャツくんで細い線、小さい文字どこまで製版できる? 実験に使った図案や道具は以下の通り。 ・スクリーン:120メッシュ・原稿用紙:インクジェット専用用紙 線 の製版結果 0.5pt/1pt/1.5pt 2pt/3pt/4pt 0.5ptは、やさしくブラシでなでるだけでポロポロと崩れてしまいました。これ以上ブラッシングをしたら消えてしまいそう。「製版はほぼできない」と断言させていただきます! 1~1.5ptは、製版できましたが拡大するとギザギザとしています。ブラッシングの力加減によっては崩れてしまう可能性があるかも?丁寧に優しくブラッシングするのが肝です。 2pt以上ですと比較的安定して製版できそうです◎ 文字の製版結果 ゴシック体と明朝体、それぞれ8pt / 10pt / 12pt / 14ptで検証してみました。 文字 製版結果 抜き文字 製版結果 ゴシック体: 10pt以上は、思っていたよりもきれいに製版できました!8ptは、漢字の部分が潰れていますがひらがなとアルファベットはギリギリ…といったところ。 明朝体: 大きさや線の強弱がある明朝体は、14ptまで大きくしてもかなり厳しい結果に。そもそも横線の線幅が細すぎるため、フォントを太くしてもらうなど工夫が必要そうです。 まとめ Tシャツくんでキレイに製版できるのは ・線 1pt以上(約0.36mm)は製版可能・文字(ゴシック体) 10pt以上は製版可能・文字(明朝体) 14ptでも製版は難しい。フォントを太くするなど工夫が必要。 という結果となりました。 そして、肝心なのは印刷です。製版ができても印刷ができるとは限りません! 次回は、細い線・小さい文字の印刷編をお届けします。 https://www.hando-horizon.com/labo/11370 合わせてチェック! HANDoでは、シルクスクリーンを通してものつくりやみなさまの新しい一歩のサポートをしています。 シルクスクリーンのワークショップを運営してみたい!イベントでシルクスクリーンをやってみたい! など、シルクスクリーンにご興味をお持ちでしたら、ぜひ一度HANDoへご相談ください。 シルクスクリーンのお役立ち情報「ものつくりLABO」やイベントレポートも随時更新しています。 >「ものつくりLABO」記事一覧 > イベントレポート一覧 > お問い合わせフォーム

-

シルクスクリーン 厚手の帆布生地にきれいにプリントする4つのコツ!

シルクスクリーンプリントの中でも難易度高め?!な、帆布生地(キャンバス地)へのプリント。 生地が堅く水分を通しにくい性質があるため、手刷りプリントはカスレやすいという難点があります。苦戦される方も多いのではないでしょうか? そこで今回は、帆布生地にきれいにプリントする方法を実験形式で伝授いたします! ポイントは ①「段差」をなくす②「スキージ」を変えてみる③「メッシュ」を変えてみる④ “浮き”をつくる の4つ。それではいってみましょう~! ◎目次・実験で使った帆布生地①「段差」をなくす②「スキージ」を変えてみる┗ (1) 標準スキージ┗ (2) ウレタンスキージ③「メッシュ」を変えてみる┗ (1) 120メッシュ、80メッシュでテスト┗ (2) 80メッシュの注意点④“浮き”をつくる・まとめ 実験で使った帆布生地 実験で使用した8号の帆布カットクロス 実験では、8号の帆布生地(カットクロス)を使用しました。 帆布には1号~11号までの号数があり、号数が小さいほど「厚い」生地となります。 今回使用した8号はハリがあり型崩れしにくいタイプです。 ①「段差」をなくす 印刷面の段差をなくし、フラットな状態に保つことはとても大切なポイントです!段差・凹凸差があると、印刷ムラやカスレの原因に。特に帆布生地は段差が厚くなりがちなので注意が必要です。 NG:段差やしわがある状態 OK:フラットな状態 段差がある位置に印刷したい場合、中敷きを使って段差を解消しましょう。下の画像では、トートバッグの底マチの形に合わせてパネル1枚と厚紙をマチの厚み分重ねて、中敷きを作りました。こうすることで、凹凸を解消しフラットな面を作ることができます。 底マチの形に合わせて中敷きを作りました 凹み部分が底マチの段差を解消します。 ②「スキージ」を変えてみる スキージを変えることでも仕上がりに違いが出ます。 それぞれのスキージの特長と選び方については、こちらの記事を参考にしてみてくださいね。 https://www.hando-horizon.com/labo/10361 通常、厚手生地へのプリントは「ウレタンスキージ」をオススメしていますが、帆布の場合はどうでしょうか?標準スキージとウレタンスキージで、実際に刷ってみました! (1) 標準スキージ 標準スキージは、プラスチック素材でできていて、低価格で購入できるのが魅力。初心者でも扱いやすい一方で、堅い素材や厚い生地へのプリントは難しい場合があります。厚手帆布生地はどうでしょうか?1回刷り、2回刷りの仕上がりを見てみましょう! 【標準スキージ】1回刷り:全体 【標準スキージ】2回刷り:全体 【標準スキージ】1回刷りは擦れが!:拡大 【標準スキージ】こちらも1回刷りは擦れ:拡大 1回刷りでは全体的にカスレが発生してしましました!!特にベタのデザインは広範囲にカスレていて、目立っています。標準スキージの場合は「2回刷り」がよさそうです◎ (2) ウレタンスキージ 続いて、ウレタンゴムでできたウレタンスキージでテスト。やや上級者向けのスキージですが、パワーはピカイチ。ゴムに弾力があるので、堅く厚い素材にも相性がいいです。こちらも、1回刷り、2回刷りをそれぞれ見てみましょう。 【ウレタンスキージ】1回刷り:全体 【ウレタンスキージ】2回刷り:全体 【ウレタンスキージ】1回刷りできれいに:拡大 【ウレタンスキージ】2回刷りは線が太りました:拡大 1回刷りでも問題なく、とてもキレイに刷れました! 2回刷りは線が太ったり抜き部分が潰れ気味になったりするので、ウレタンスキージを使う場合は1回刷りが良さそうです。 【結論】・ 標準スキージ:1回だと擦れる。2回刷りがオススメ。・ ウレタンスキージ:1回刷りで十分な仕上がり◎2回刷りは若干デザインが潰れるかも。 ③メッシュを変えてみる Tシャツくんのスクリーンは、120メッシュ80メッシュ60メッシュ230メッシュの4種類を扱っています。 120メッシュを標準スクリーンとご案内していますが、インクが染みこみづらい厚手の生地へのプリントは網目が大きい80メッシュをオススメします。 メッシュの違いと選び方はこちらの記事で解説しています! https://www.hando-horizon.com/labo/4276 帆布生地の場合、メッシュの違いでどのような差が出るか実験してみました! (1) 120メッシュ、80メッシュでテスト ウレタンスキージを使って、それぞれ1回刷りした結果がこちら。 120メッシュで1回刷り 80メッシュで1回刷り 一見どちらもキレイにプリント出来ているように見えますが、120メッシュの方をよく見てみると… 120メッシュ1回刷り 拡大① 120メッシュ1回刷り 拡大② 部分的にカスレているのがわかります。 一方80メッシュは、カスレやムラなく均一に仕上がりました。 (2) 80メッシュの注意点 80メッシュは網目が大きいため、デザインによってはエッジのがたつきが出てしまうことがあります。(特に紙のように滑らかな素材は目立ちます。)基本的には、シンプルで大きい図案が適しています。 ただし、厚手の帆布のように表面の凹凸が粗いとそこまでがたつきが目立たずインクもしっかりと塗布できるため、80メッシュがオススメです。 80メッシュでもがたつきは目立ちません 【結論】厚手の帆布生地には80メッシュがオススメ。120メッシュは部分的にカスレてしまうかも。 ④“浮き”をつくる “浮き”とは、印刷したい素材と版の隙間(3mm程度)のこと。 シルクスクリーンにおいて“浮き”は非常に重要で、きれいな印刷には欠かせないポイントです。 “浮き”があることにより、スキージが通過した後に版が印刷素材から離れ(これを「版離れ」と言います)、その反発力でインクを均一に引き上げ、美しい印刷面になります。たかが3mm、されど3mm! たとえば帆布のお弁当バッグ。版のフレームよりもサイズが小さく厚みもあるので、版と素材がべったりと密着してしまいますよね。 浮きがなく、版と印刷する素材が密着している状態 このような場合には、フレームの四隅に厚紙などを敷いて適度な高さを作ってみましょう!素材と版の間に“浮き”が生まれ、刷りやすくなります。下の画像では、コルク素材のコースターを使いました。 フレームの四隅にコースターを置いて高さを出しました まとめ いかがでしたでしょうか?上記4つのコツをいずれか実践いただくだけでも、キレイなプリントが期待できますよ!ぜひ参考にしてみてくださいね。 ◆ご紹介した商品・80メッシュ、120メッシュ商品を見る ・スキージ各種商品を見る HANDoでは、シルクスクリーンを通してものつくりやみなさまの新しい一歩のサポートをしています。 シルクスクリーンのワークショップを運営してみたい!イベントでシルクスクリーンをやってみたい! など、シルクスクリーンにご興味をお持ちでしたら、ぜひ一度HANDoへご相談ください。 シルクスクリーンのお役立ち情報「ものつくりLABO」やイベントレポートも随時更新しています。 > 「ものつくりLABO」記事一覧 > イベントレポート一覧 > お問い合わせフォーム