シルク印刷とは?シルクスクリーンとの違いは?特徴・メリット・デメリットを解説

以前の記事でシルクスクリーンについて紹介をしたのですが、最近「シルクスクリーンとシルク印刷は何が違うの?」というご質問を頂きました。

一言で答えるなら、「同じものを表す場合と違うものを表す場合があります」という非常に解りにくい答えになってしまいます。

今日はいつもと少し視点を変えて、印刷方式としてシルク印刷を詳しく掘り下げてみましょう。

今回の記事を最後まで読めば「ぷち印刷博士」になれること間違いなしですよ〜!

シルクスクリーンについての詳しいお話は、以前の記事をご覧ください。

「シルクスクリーンとは?やり方や必要なもの、印刷手順や体験できる場所を紹介」

https://www.hando-horizon.com/labo/4506

目次

シルク印刷とは?シルクスクリーンとの違いは?

シルク印刷のメリット

シルク印刷のデメリット

シルク印刷のいろいろな使われ方

こんなにたくさん!シルク印刷以外のいろいろな印刷方法

まとめ

シルク印刷とは?シルクスクリーンとの違いは?

最初に書きましたがこの二つの言葉は、同じものを表す場合と違うものを表す場合があります。

簡単に分類をすると…

シルク印刷 : シルクスクリーン印刷のこと、シルクスクリーン印刷を略したもの

シルクスクリーン : シルクスクリーン印刷のこと、あるいはスクリーン自体を示す言葉

シルクスクリーン印刷のスクリーンはもともとシルク(絹)でできていたというお話は以前しましたよね。(こちらの記事をご参照ください)「シルクでできたスクリーン」という意味で「シルクスクリーン」とはもともとスクリーンそのものを表す言葉でしたが、シルクスクリーン印刷を略してシルク印刷、あるいはシルクスクリーンと呼ぶこともあることから二つの意味を持つようになったのです。

シルク印刷のメリット

シルク印刷の中でも、ご家庭で楽しむ場合のメリットは前回の記事でお知らせしているので、今回はそれ以外のメリットをご紹介します。

■濃色生地にも鮮やかに発色する

シルクスクリーンプリントは、生地へのインクの沈みが少なく、発色が鮮やかです。たとえば、布に直接印刷できるインクジェットプリントでは、インクが沈んでしまい濃色生地には印刷できない場合もありますが、シルクスクリーンプリントの場合は、濃色生地対応のインクも多く流通しているため、生地の色に影響されることなく鮮やかにプリントすることができます。

少し専門的なお話をすると、これはインクの粒子の大きさによるもの。インクジェットプリントよりもシルクスクリーンインクの方が粒子が大きいから沈まない!というわけです。

■いろいろな素材に印刷できる

シルクスクリーンプリントでは、印刷できる生地にあまり制限がありません。たとえばポリエステル100%のドライTシャツ、撥水加工が施されたナイロンウェア、布以外では紙やプラスチック、ガラスや金属などにもプリント可能!素材に合ったインク選びが大切です◎

■大ロットの生産に向いている

版さえあれば大量生産ができるので、基本的には枚数が多ければ多いほどお得になります。しかし、最近では小ロットの生産や、古着のリメイク、手作業で一点物を作りたい!という方も多いはず。そんなときはぜひTシャツくんを使ったシルクスクリーンプリントをおすすめします。Tシャツくんは自宅で簡単にシルクスクリーンが楽しめるキットなんですよ~!

■耐久性が高い

シルクスクリーン用のインクは非常に耐久性が高いので、頻繁に洗濯するものなどにプリントしても色落ちや色褪せがほとんどありません。そのため、シルクスクリーン用のインクはそのまま筆などで布に描いてもしっかり定着する優れもの。

シルク印刷のデメリット

こちらも前回記事で紹介しきれなかったシルク印刷のデメリットを解説します。

■小ロットだと割高になってしまう

ひとつの版で大量生産ができる、というのがメリットなのでどうしても小ロットでは割高になってしまいます。しかし、最近では小ロットの生産や、古着のリメイク、手作業で一点物を作りたい!という方も多いはず。そんなときはぜひTシャツくんを使ったシルクスクリーンプリントをおすすめします。Tシャツくんは自宅で簡単にシルクスクリーンが楽しめるキットなんですよ~!

■多色刷りだと費用が高くなる

多色刷りでは複数の版を用意する必要があります。2色刷り、3色刷り、4色刷りと色の数(版の数)が増えれば増えるほど版代がかさんでしまいます。

シルク印刷のいろいろな使われ方

シルク印刷の技術は実は身近な意外なところで使われています。

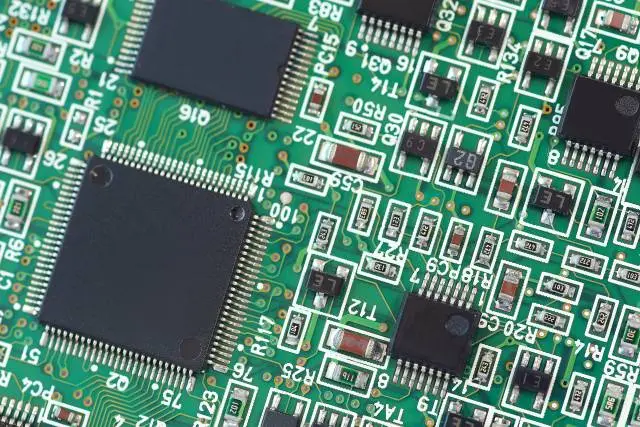

中でも私が最も意外だと思ったのは、スマートフォンやPCなどの中の配線基板や半導体の中の配線も、シルク印刷が使われていることです。実際にTシャツくんジュニアを使って基板を作っている研究室もあるんだとか!

また、皆さんの身近にあるパソコンのキーボードの文字や、電話やリモコンのボタンの文字なども実はシルク印刷でプリントされているんです!同じものをたくさんプリントする、というのはTシャツだけではなくこういうところにも活用されているんですね。

こんなにたくさん!シルク印刷以外のいろいろな印刷方法

さて、シルク印刷は孔版印刷の一種であり、孔版印刷全般を指す言葉としても使われている。というお話をしましたが、印刷には他にどんな印刷があるのでしょう?主な印刷方法を簡単にご紹介します。

オンデマンド印刷(トナー方式・インクジェット方式)

会社や学校のコピー機の方式でもあるトナー方式、家庭用プリンターとして有名になったインクジェット方式などをまとめてオンデマンド印刷と呼びます。オンデマンド印刷は「版」を作らない印刷に用いる呼び方で、「版」を作らないため小数からの印刷に向いている方法です。

凸版印刷/凹版印刷

「とっぱんいんさつ」「おうはんいんさつ」は、文字どおり、「版」の凹凸を利用して印刷をします。

凸版印刷は、身近なもので例えるなら「印鑑」です。版のでっぱっているところにインクを付けて、そのインクを印刷する対象(紙や布など)に転写します。凸版印刷は鮮明で力強い印刷が可能で、コントラストの強い原稿に向いています。

凹版印刷は印鑑の反対で、凹んでいることろにインクを溜めるようにして印刷をします。凹版印刷は中間色の表現に優れていて、写真の印刷に向いています。凹版印刷は別名、グラビア印刷と呼ばれ、「グラビアページ」「グラビアアイドル」などの語源にもなっている印刷方法です。

平版印刷

凸版凹版に対して、凹凸のない版で、水と油の反発作用を利用して印刷するのが平版印刷です。版の制作が凸版や凹版印刷に比べて容易なので、現在はこの平版印刷をさらに応用したオフセット印刷が大量印刷の主流となっています。

オフセット印刷

基本は平版印刷と似ていますが、平版印刷が印刷する対象(紙や布など)に直接印刷するのに対して、オフセット印刷は平版印刷の方法を使いながら、間接的に印刷をします。間接印刷とは、版から一度、インクをブランケットに移し(オフ)、ブランケットから印刷する対象にインクをつけます(セット)。間接印刷にすることで、平版印刷より幅広いものに印刷が可能で、高速で大量に鮮明な印刷をする場合に向いていますが、少量印刷の場合は非常にコストが高くなってしまいます。

まとめ

今回は視点を変えて、印刷方法としてのシルク印刷について、そのメリットやデメリットとともに、シルク印刷以外の主な印刷方法についてもご紹介しました。

こちらの記事もあわせてチェック!

東京・吉祥寺でシルクスクリーン体験~手ぶらでできる体験コース&ワークショップ~

https://www.hando-horizon.com/labo/4600

シルクスクリーンとは?やり方や必要なもの、印刷手順や体験できる場所を紹介

https://www.hando-horizon.com/labo/4506

おすすめ記事

labo-

おぎこラボ〜写真をシルクスクリーンで!編〜

前回に引き続きラボ第二弾は写真の製版をご紹介。シルクでプリントできるのはイラストやロゴだけだと思っているそこのあなた?実は自分で撮った写真をシルクスクリーンでプリントすることだってできちゃうんですよ〜! ①Photoshopで開く②イメージ → モード → グレースケール イメージ → モード → モノクロ2階調 300pixcelのままでOK 今回の線数は30※数字が小さくなればなるほど仕上がりは粗くなります。 大きくなると細かくなりますが製版が難しい! 角度や網点の形も色々。なんでもOKですが仕上がりが微妙に違ったり。(その比較はまた今度お見せします!) これをプリントして、ここから先はいつも通り製版! 原稿の余白を適当に切って、フレームにスクリーンを張ったら裏側に原稿をぺたり。これをひっくり返してTシャツくんへin! 今回は靴の写真を使ってみましたがもちろん風景や人の写真でもOK?♀️ハーフトーンといってグレーなどの濃度を色々なサイズのドットで表現する方法です。ただのモノクロ写真だとグレーの部分はうまく整版できないので要注意? 製版作業〜プリントまでは次回ご紹介。おたのしみに!

-

初めてのシルクスクリーン印刷①〜初心者向けに詳しく解説!シルクスクリーンキット・ロゴスルとは〜

※「ロゴスル」「ペーパーロゴスル」はリニューアルに伴い販売終了となりました。 >>後継品はこちら 今回から3回に分けて、本当に全く初めてシルクプリントに挑戦するという方向けの詳しい印刷のやり方をご紹介していきます! ●目次シルクスクリーン印刷とはシルクスクリーンキット・ロゴスルとはシルクスクリーンキット・ロゴスルの特徴シルクスクリーンキット・ロゴスルのセット内容シルクスクリーンキット・ロゴスルの料金以下「初めてのシルクスクリーン印刷②〜初心者向けに詳しく解説!シルクスクリーンキット・ロゴスルの入稿方法〜」に続く シルクスクリーン印刷とは|初心者でもわかる基礎知識 シルクスクリーン印刷とは、メッシュ状に張られた細い糸(スクリーン)を使ってインクを版に通す印刷技術のことです。版にインクを流し込んで押し付けることで、印刷物に模様や文字を残すことができます。 シルクスクリーン印刷は、布だけでなく紙、プラスチック、金属などの様々な素材に印刷することができ、耐久性が高く、色の再現性に優れるという特徴があります。初めての方でも、シルクスクリーンキット・ロゴスルを使うことで手軽にシルクスクリーン印刷を体験することができます。 また、「道具を買う前に一度シルクスクリーン印刷を体験してみたい!」という方は、全国にあるHANDoコミュニティーのお店でワークショップなどのイベントを開催していますので、お近くのお店をチェックしてみてください。 https://www.hando-horizon.com/community シルクスクリーンキット・ロゴスルとは シルクスクリーンキット・ロゴスルは、簡単・手軽にシルクスクリーン印刷するためのキットです。 キットには、シルクスクリーン印刷に最低限必要な道具やインクなどが一式同梱されており、自宅やオフィスで手軽にオリジナルのロゴ入りTシャツやバッグなどを制作することができます。 また、ロゴスルの特徴として、シルクスクリーンで一番大切で、一番最初に超えなければならない難関であるシルクスクリーン製版をプロがやってくれる料金込みでのキットになっていることです。 自分で作成したロゴやイラストをショップのプロが責任をもって製版して自宅など指定した場所に届けてくれるため、初めてでも安心してシルクスクリーン印刷が楽しめるのです。 手順は簡単。自分で作成したデザインをロゴスル購入時にHANDo WEBSHOP 製版データ入稿フォーム(https://www.hando-horizon.com/fukugyo/logosuru/guidelines/)に送信します。すると、製版済みのスクリーンと印刷に最低限必要なセットが届きますので、ロゴスル・シルクスクリーンキットなら、初心者でも手軽にシルク印刷を楽しむことができます。 シルクスクリーンキット・ロゴスルの特徴 シルクスクリーンキット・ロゴスルは、手軽に自分のロゴを様々なものに印刷することができます。手書きやパソコン上で作成したデザインをデータにして送信するだけで、製版済みのスクリーンと印刷に必要な道具が一式届きます。 ちなみに手書きの場合は普通の写真撮影等ではきれいな版にならないので、スキャナを使用することをおすすめしますが、自宅にスキャナがない場合、コンビニコピー機でスキャンができるお店を利用するか、アプリを使用して画像処理しましょう。(アプリでの作成方法は次の記事で詳しくご紹介します) シルクスクリーンキット・ロゴスルの特徴は以下の通りです。 ①シルクスクリーン製版がセット価格に含まれている ロゴスルの価格には、シルクスクリーンの製版が価格に含まれています。シルク印刷に最低限必要な道具やインクも含まれているので、あとは印刷したいデザインと、印刷するモノ(Tシャツ、トートバック、ハンカチなど)を用意すれば、初心者でも安心してシルク印刷を始めることが出来ます。 ②届いたらすぐに印刷できる シルクスクリーンキット・ロゴスルには、必要なものが全て揃っていますので、届いたらすぐに印刷を始めることができます。印刷に必要な道具やインクなどを一つずつ揃えるのは、初心者にはとてもハードルが高いですが、そうした手間が省けるため、手軽にシルク印刷を始めることができます。 ③家で省スペースで印刷できる(1㎡) シルクスクリーンキット・ロゴスルは、卓上に置けるスペースがあれば印刷することができるため、場所を取らずに印刷することができるのもうれしいポイントです。限られたスペースで気軽に楽しむことができます。 ただ、たくさん印刷する場合は、印刷したものを乾燥させるためのスペースは事前に確保しないと後で大変なことになるので注意が必要です! このように、シルクスクリーンキット・ロゴスルは届いたらすぐに印刷することができ、自分のデザインしたロゴやイラストを手軽に、必要な時に必要な分だけ印刷したりすることができます。また、場所を取らず、限られたスペースで印刷ができるという魅力的な特徴があります。 シルクスクリーンキット・ロゴスルのセット内容 シルクスクリーンキット・ロゴスルには、あなたが作ったデザインの製版済みスクリーン、シルク印刷用フレーム、スプレーのり、スキージ、ヘラ小、シルクスクリーンインク(8色から選べる)、プリント台紙が含まれています。 1. 製版済みスクリーン + シルク印刷用フレーム 2. スプレーのり80ml 3. スキージ14cm 4. ヘラ小 5. シルクスクリーンインク50g(好きな色が選べます!)※綿、綿ポリ(綿50%以上)、紙、白木対応 6. プリント台紙(厚紙) <上記1.~6.各1個> このキットを使うことで、自分で作成したデザインを、様々な素材(綿、綿ポリ(綿50%以上)、紙、白木を推奨)、好きな場所に印刷することができます。 スクリーンの製版からインクなど、シルクスクリーン印刷に必要な最低限の道具がすべてキットに含まれているため、初心者でも簡単に、安心してシルクスクリーン印刷を楽しむことができます。 また、インクは8色から選べるので、(ペーパーロゴスルでは5色から!)自分の好みやデザインに合わせて選ぶことができます。プリント台紙も付属しているため、すぐに印刷を開始することができます。 シルクスクリーンキット・ロゴスルの料金 まず、とりあえずシルクスクリーンを始めたい!という方は、シルクスクリーンキット・ロゴスルをご購入ください。それで、必要なものが全て揃います。 さらに、もっと違うデザインも印刷したい場合、ロゴスル版のみを追加でご購入いただければ異なるデザインを追加で印刷することが出来ます。 ロゴスル・シルクスクリーンキットロゴスル版のみ(追加・リピート)通常価格:5,500円(税込)通常価格:1,430円(税込)SALE 4,950円(税込)SALE 1,100円(税込) もっと大きいサイズの版がほしい・・・!という方は「シルクスクリーン製版サービス」もどうぞ。 ①印刷するアイテムの用意 まずは印刷したいアイテムを用意します。Tシャツやトートバッグなど、印刷できる素材であれば何でもOKです。 ②デザインデータの準備 次に、印刷するデザインを用意します。HANDo WEBSHOPにデザインデータを送信するだけで、製版済みのスクリーンと印刷に必要なセットが届きます。 このときに注意してほしいことは、データは全てスミ1色で作成すること! 手書きの場合は、油性マジックなどで原稿を作成して、スキャンする際に白黒2色でのスキャンをしてください。とにかく真っ黒であることがポイント。薄い黒やグレーはプロが製版してもきれいな版になりませんので、注意! ここが、シルクスクリーン印刷で最も大事な所と言っても過言ではありません! 必ず白黒2色でデータを作成しましょう! 次回は、詳しい入稿の仕方を含めたロゴスル・シルクスクリーンキットの注文方法についてご紹介いたします。

-

シルクスクリーン製版サービス「ロゴスル」の選び方 メッシュやクリーナーの有無って何?

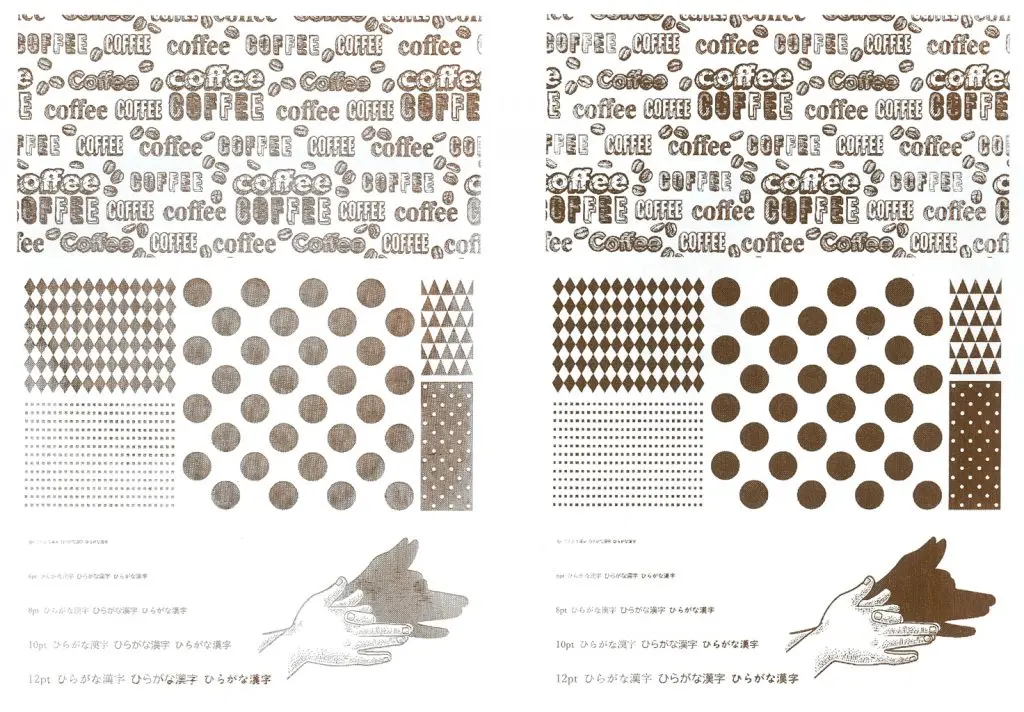

データを入稿するだけで版が送られてくるシルクスクリーン製版サービス「ロゴスル」。とっても便利なサービスですが、よく見ると「メッシュ」や「クリーナーの有無」を選ぶ項目が…メッシュって何?クリーナーって何?という方へ、選び方のポイントをご紹介します。 70メッシュと120メッシュの違い シルクスクリーンの版は網目状に織られたシートになっています。メッシュ(M)の数字が大きくなればなるほど、この網目が細かくなっていきます。 70メッシュは網目が大きいためインクが落ちる量が多くなります。そのため、大きなベタデザインにおすすめ! 黒などの濃色生地にベタデザインを白インクでパキッと発色させたい!という場合にもこちらをお選びください。 120メッシュは網目が細かいため、繊細なデザインもシャープに仕上がります。 エッジのがたつきが目立ちやすい紙や金属、ガラスなどかたいものへの印刷や、白Tシャツに文字ロゴをプリントしたい場合などはこちらがおすすめ。 クリーナーあり・なしの違い シルクスクリーン製版サービス「ロゴスル」のスクリーンは、デジタル製版(感熱製版)でつくられています。デジタル製版用のスクリーンはメッシュとコーティングの二層構造になっており、デザインデータの黒の部分のみ、熱で孔(あな)を開けて製版をします。そのため、製版後にメッシュの網目に孔を開けたときに出るカスが少し残ることが。クリーナーあり(+110 円)を選ぶと、このカスを取り除いた状態でお送りします。 クリーナーなし メッシュの網目部分に細かいカスが少し残った状態。 クリーナーあり 網目に絡みついたカスを取り除いた状態でお届け。インクが通りやすく目詰まりも起こりづらくなるため、特別な事情がない限りこちらをおすすめします。 実際に印刷してみた! 紙や布に実際に印刷をしてみましょう!今回は水性リッチインクを使用して実験しています。そんなことより何がおすすめなのか早く教えて!という方へ、選び方早見表をご用意しました。興味がある方は下の実験画像もぜひご覧ください。 ①水性リッチインクぶらうん × 紙 <70メッシュ> 左:クリーナーなし 右:クリーナーあり <120メッシュ> 左:クリーナーなし 右:クリーナーあり クリーナーありの方がベタ・線ともにしっかりと色がのりました。ただ、70Mは少しべたつくくらいインクがのってしまうため、120Mクリーナーありがおすすめです。 ②水性リッチインクぶらうん × 綿Tシャツ 白 <70メッシュ> 左:クリーナーなし 右:クリーナーあり <120メッシュ> 左:クリーナーなし 右:クリーナーあり クリーナーなしは70メッシュ、120メッシュともに少しカスレが目立ちます。クリーナーありはどちらのメッシュも問題なさそうですが、文字や細かい絵柄もシャープに出ているのは120メッシュですね。 また、連続で印刷するとクリーナーなしの方が早く目詰まりしてしまいました。作業性を考えるとクリーナーありの120メッシュがおすすめです。 ③水性リッチインクしろ × 綿Tシャツ 黒 <70メッシュ> 左:クリーナーなし 右:クリーナーあり <120メッシュ> 左:クリーナーなし 右:クリーナーあり クリーナーなしは70メッシュ、120メッシュともにカスレが目立ちます。クリーナーありでも120メッシュだとやや発色が悪い印象ですが、文字など細かい部分は70メッシュより120メッシュの方がシャープに印刷できました。ベタは70メッシュの勝ち! 黒など濃色生地への印刷はしっかりとインクを落として発色させることが重要のため、クリーナーありがおすすめです。70メッシュと120メッシュはデザインによって変えましょう! ④厚手で目の粗い帆布生地 <70メッシュ> 左:クリーナーなし 右:クリーナーあり <120メッシュ> 左:クリーナーなし 右:クリーナーあり クリーナーなしは70メッシュ、120メッシュともに文字や細かい絵柄はかすれてほとんど見えないという結果に。クリーナーありはどちらのメッシュも問題なくきれいに印刷することができました。 目の粗い生地はインクがのるところとのらないところが出てくるため、どちらも細かすぎる文字や線はうまく印刷できませんでした。 目の粗い帆布の生地は、しっかりとインクを落として発色させることが重要になるため、70メッシュ、120メッシュともにクリーナーありがおすすめです。ベタ面が大きい絵柄の場合は70メッシュがおすすめです! ⑤金インク(ラメなど粒子の粗いインク)× 綿Tシャツ 白 <70メッシュ> 左:クリーナーなし 右:クリーナーあり <120メッシュ> 左:クリーナーなし 右:クリーナーあり クリーナーなしは70メッシュ、120メッシュともにカスレが目立ちます。クリーナーありは70メッシュの方がキラキラとラメがきれいにのりました。 粒子の大きいラメが入った金、銀インクなどを使う場合は、70メッシュのクリーナーありがおすすめです! まとめ メッシュの違い、クリーナーの有無の違いについてご紹介しました。刷る素材や使用するインク、デザインによって選び方を変えてみるのがおすすめです。 こんな素材、デザインの場合はどれを選べば良い?など、ご不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせください! お問い合わせはこちらシルクスクリーン製版サービス「ロゴスル」はこちら

-

シルクスクリーンによる挿絵 草間彌生×不思議の国のアリス

以前の記事でシルクスクリーンのアーティストとして紹介した草間彌生さん。今回はその草間彌生がアートワークを手掛けた本、「不思議の国のアリス」の紹介です。思わずジャケ買いして飾っておきたくなる程ステキな本の挿画は、シルクスクリーンで作られたもの。今話題の展示会「特別展アリス― へんてこりん、へんてこりんな世界 ―」でも展示されている本です。 ▼ 以前の記事はこちら https://www.hando-horizon.com/labo/5391 シルクスクリーンのアート作品 有名作家の紹介も ● 草間彌生 とは 草間彌生の作品 (https://www.hando-horizon.com/labo/5391) 前衛芸術家・小説家。アートにあまり詳しくない人でもドット(水玉模様)のカボチャはどこかで目にしたことがあると思います。 1950年代に渡米しネット・ペインティング、突然パフォーマンスを始めるハプニングや体験型インスタレーション等を行い「前衛の女王」と呼ばれました。2016年には文化勲章を受章。1929年生まれの草間氏は、現在も現役の日本を代表するアーティストです。 ● 草間 彌生 作品の特徴 幼いころから幻聴や幻覚に悩まされ、その世界観を描いていました。ドットや網目をはじめ同じモチーフを反復しているのが特徴的です。 ● 世界中で愛されている児童文学、不思議の国のアリス 「子供のときに読んだことがあるけど、どんな話だったか思い出せない」という人も多いのではないでしょうか?少女・アリスは時計を持ったウサギの後を追いかけて、不思議な世界へ。個性豊かなキャラクターたちと出会いながら冒険するファンタジーです。 ● 「不思議の国のアリス」原作は? 引用:https://alice.exhibit.jp/works/ アリス展 マッド・ハッターのお茶会でのアリス、『不思議の国のアリス』初刊行版本より、ジョン・テニエル画、1866年、V&A内ナショナル・アート図書館所蔵 © Victoria and Albert Museum, London ● 作者 ルイス・キャロル 本名チャールズ・ラトウィッジ・ドジソン。イギリス・オックスフォード大学の数学教授。 「不思議の国のアリス」の物語が生まれたきっかけは、彼の知人の子供たちと遊んでいるときに即興で話したことでした。 1865年に『不思議の国のアリス』(原題: Alice’s Adventures in Wonderland)初版刊行。続編は1871年に『鏡の国のアリス』(原題:Through the Looking-Glass, and What Alice Found There)を発表しています。 ● 挿絵 ジョン・テニエル 当時イギリスで風刺画家として人気の絵師。「不思議の国のアリス」刊行にあたり作者のドジソンとレイアウトやイラストを綿密に計算し、現在でも愛されるアリスの世界観を作り上げています。当時の挿絵は木版画で作成されました。 ● 草間彌生 in ワンダーランド 『不思議の国のアリス With artwork by 草間彌生』(ルイス・キャロル 著、楠本君恵:訳/グラフィック社)引用:MoMA Design Store(https://www.momastore.jp/shop/g/g9784766124545/) 草間彌生が挿絵を担当した『不思議の国のアリス With artwork by 草間彌生』(初版2013年 ルイス・キャロル 著、楠本君恵:訳/グラフィック社)も、アリスの世界をテーマにした素晴らしい作品の一つ。もともとはイギリスの現代美術館『テート・モダン』での草間氏の個展に併せて企画・出版されたものだそうです。 ● アリスの世界観と草間 彌生の作品がぴったり マッドハッターを思わせる帽子(シルクスクリーン作品)/『不思議の国のアリス With artwork by 草間彌生』(ルイス・キャロル 著、楠本君恵:訳/グラフィック社) ワンダーランドの主役は草間彌生。アリス、ウサギ、チェシャ猫、芋虫やハッドハッター等のキャラクターそのものは描かれていません。それでもポップでカラフル、そしてサイケデリックな挿画は本文の幻想的なイメージとぴったり。 挿画はほとんどがシルクスクリーンで制作されたものだそう。色使いや反復するモチーフなど、草間彌生の作品をたっぷり堪能することができます。 声に出して読みたいタイポグラフィ/『不思議の国のアリス With artwork by 草間彌生』(初版2013年 ルイス・キャロル 著、楠本君恵:訳/グラフィック社) 本文は原作に沿った現代日本語訳です(原作冒頭の詩は省略)。遊び心のあるタイポグラフィもこの本の見どころ。内容に沿って文字が大きくなったり小さくなったりと変化するのが面白く、読み進めていくうちにどんどん不思議の国の世界へ引き込まれていきます。 本の装丁もステキです。このまま部屋に飾れます。(撮影:筆者) ● 大人も楽しめる絵本 大人になってから読む「不思議の国のアリス」は時代背景と風刺が理解できたり、キャラクターの噛み合わない会話を楽しんだりと、子供時代とはまた違ったおもしろさがあります。 豪華な挿絵もあるこちらの本は、草間彌生の絵が欲しいと思っている方にもおすすめ。プレゼントにしてもおしゃれですね。 ● 「不思議の国のアリス」の魅力とクリエイター 動くチェシャ猫のインスタレーション(撮影:筆者)特別展アリス― へんてこりん、へんてこりんな世界 ―/森アーツセンターギャラリー(https://alice.exhibit.jp/about/) アリスが冒険するのはだれも行ったことのない不思議の国。インパクトの強いキャラクターが織りなす非現実的な物語は、様々なクリエーターにインスピレーションを与えます。 イラストや映画、舞台、ファッション等「不思議の国のアリス」がテーマとなっている作品も多く作られてきました。この記事で紹介している草間彌生の本も展示されていますよ。 ● 「不思議の国のアリス」展示会も大人気 今話題の『特別展アリス― へんてこりん、へんてこりんな世界 ―』では「不思議の国のアリス」が生まれた時代背景や様々なジャンルのアリス約300点もの作品に触れることができます。没入型の展示&演出もあり、自分も不思議の国に迷い込んだようなワクワク感があります。 東京(2022年7月16日〜10月10日)―大阪(2022年12月10日〜2023年3月5日)と順に開催しているので、のぞいてみてはいかがでしょうか。 ケース内の右 草間彌生の本が展示されています(撮影 筆者)特別展アリス― へんてこりん、へんてこりんな世界 ―/森アーツセンターギャラリー ● 「不思議の国のアリス」で創作意欲が湧いてきたら、シルクスクリーンを体験してみよう! 数々のクリエーターと同じように「不思議の国のアリス」からインスピレーションを得たら、ぜひオリジナル作品をつくってみませんか? ▼ シルクスクリーンの作り方に関する過去記事はこちらもおすすめ。 https://www.hando-horizon.com/labo/4506 シルクスクリーンとは?やり方や必要なもの、印刷手順や体験できる場所を紹介 https://www.hando-horizon.com/labo/4600 東京・吉祥寺でシルクスクリーン体験~手ぶらでできる体験コース&ワークショップ~ 「草間彌生のように、私も本が作りたい」という方に朗報です! 手作りで本を作れるオープンアトリエ型ワークショップART BOOK TRIAL 2022を開催中。詳細は下記のリンクよりご確認ください。 >> https://www.hando-horizon.com/info/6330/ 【参考サイト】 特別展アリス― へんてこりん、へんてこりんな世界 ― https://alice.exhibit.jp/about/ 草間彌生 美術館 https://yayoikusamamuseum.jp/