シルクスクリーン 厚手の帆布生地にきれいにプリントする4つのコツ!

シルクスクリーンプリントの中でも難易度高め?!な、帆布生地(キャンバス地)へのプリント。

生地が堅く水分を通しにくい性質があるため、手刷りプリントはカスレやすいという難点があります。

苦戦される方も多いのではないでしょうか?

そこで今回は、帆布生地にきれいにプリントする方法を実験形式で伝授いたします!

ポイントは

①「段差」をなくす

②「スキージ」を変えてみる

③「メッシュ」を変えてみる

④ “浮き”をつくる

の4つ。それではいってみましょう~!

◎目次

・実験で使った帆布生地

①「段差」をなくす

②「スキージ」を変えてみる

┗ (1) 標準スキージ

┗ (2) ウレタンスキージ

③「メッシュ」を変えてみる

┗ (1) 120メッシュ、80メッシュでテスト

┗ (2) 80メッシュの注意点

④“浮き”をつくる

・まとめ

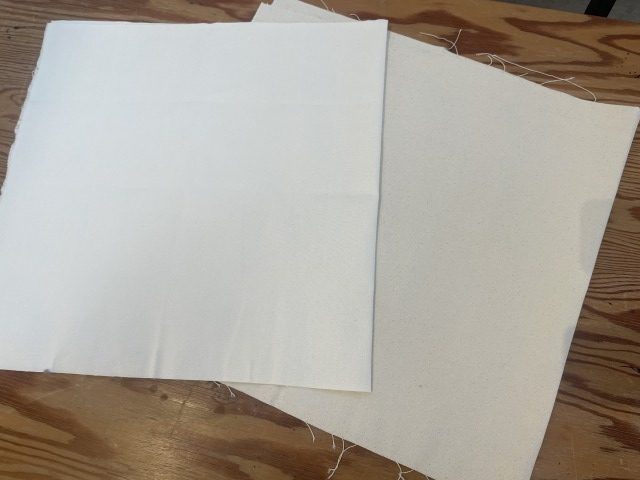

実験で使った帆布生地

実験では、8号の帆布生地(カットクロス)を使用しました。

帆布には1号~11号までの号数があり、号数が小さいほど「厚い」生地となります。

今回使用した8号はハリがあり型崩れしにくいタイプです。

①「段差」をなくす

印刷面の段差をなくし、フラットな状態に保つことはとても大切なポイントです!

段差・凹凸差があると、印刷ムラやカスレの原因に。特に帆布生地は段差が厚くなりがちなので注意が必要です。

段差がある位置に印刷したい場合、中敷きを使って段差を解消しましょう。

下の画像では、トートバッグの底マチの形に合わせてパネル1枚と厚紙をマチの厚み分重ねて、中敷きを作りました。こうすることで、凹凸を解消しフラットな面を作ることができます。

②「スキージ」を変えてみる

スキージを変えることでも仕上がりに違いが出ます。

それぞれのスキージの特長と選び方については、こちらの記事を参考にしてみてくださいね。

通常、厚手生地へのプリントは「ウレタンスキージ」をオススメしていますが、帆布の場合はどうでしょうか?

標準スキージとウレタンスキージで、実際に刷ってみました!

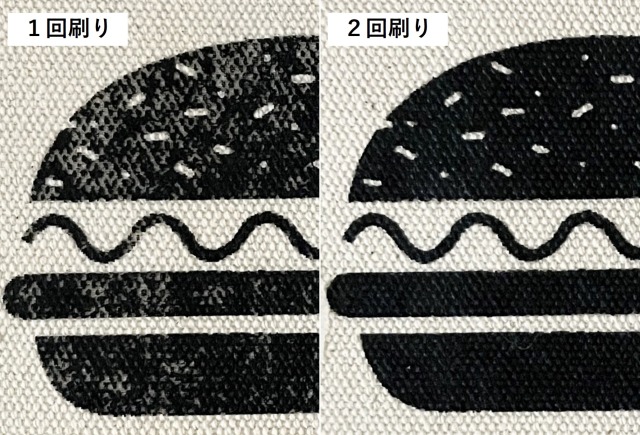

(1) 標準スキージ

標準スキージは、プラスチック素材でできていて、低価格で購入できるのが魅力。

初心者でも扱いやすい一方で、堅い素材や厚い生地へのプリントは難しい場合があります。

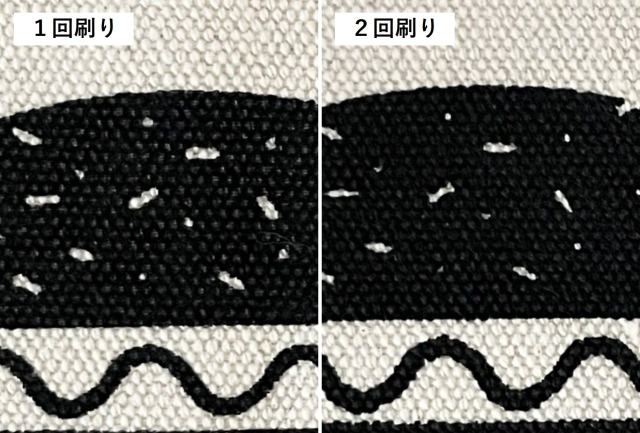

厚手帆布生地はどうでしょうか?1回刷り、2回刷りの仕上がりを見てみましょう!

1回刷りでは全体的にカスレが発生してしましました!!

特にベタのデザインは広範囲にカスレていて、目立っています。標準スキージの場合は「2回刷り」がよさそうです◎

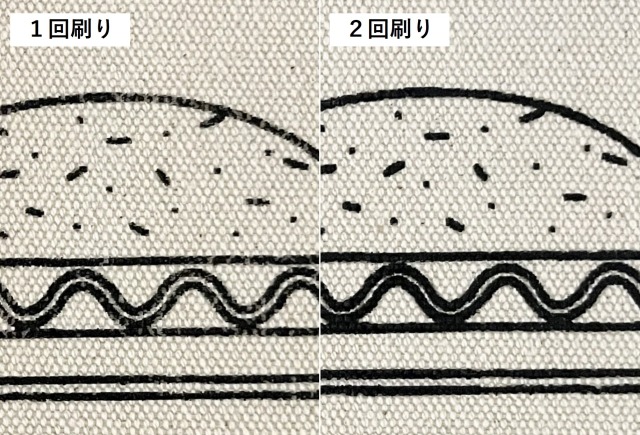

(2) ウレタンスキージ

続いて、ウレタンゴムでできたウレタンスキージでテスト。

やや上級者向けのスキージですが、パワーはピカイチ。ゴムに弾力があるので、堅く厚い素材にも相性がいいです。

こちらも、1回刷り、2回刷りをそれぞれ見てみましょう。

1回刷りでも問題なく、とてもキレイに刷れました!

2回刷りは線が太ったり抜き部分が潰れ気味になったりするので、ウレタンスキージを使う場合は1回刷りが良さそうです。

【結論】

・ 標準スキージ:1回だと擦れる。2回刷りがオススメ。

・ ウレタンスキージ:1回刷りで十分な仕上がり◎2回刷りは若干デザインが潰れるかも。

③メッシュを変えてみる

Tシャツくんのスクリーンは、

120メッシュ

80メッシュ

60メッシュ

230メッシュ

の4種類を扱っています。

120メッシュを標準スクリーンとご案内していますが、インクが染みこみづらい厚手の生地へのプリントは網目が大きい80メッシュをオススメします。

メッシュの違いと選び方はこちらの記事で解説しています!

帆布生地の場合、メッシュの違いでどのような差が出るか実験してみました!

(1) 120メッシュ、80メッシュでテスト

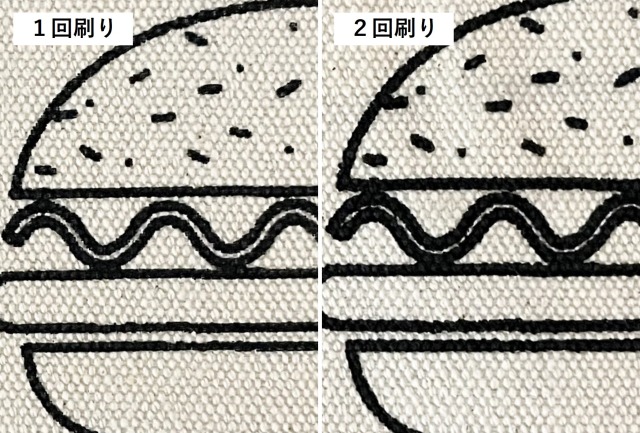

ウレタンスキージを使って、それぞれ1回刷りした結果がこちら。

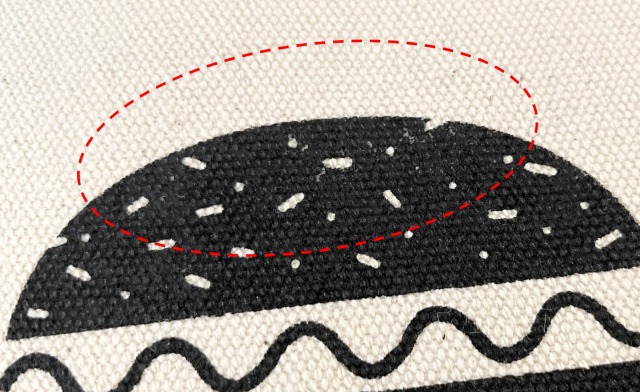

一見どちらもキレイにプリント出来ているように見えますが、120メッシュの方をよく見てみると…

部分的にカスレているのがわかります。

一方80メッシュは、カスレやムラなく均一に仕上がりました。

(2) 80メッシュの注意点

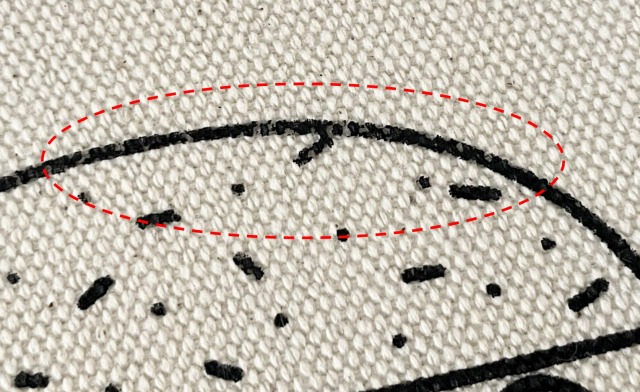

80メッシュは網目が大きいため、デザインによってはエッジのがたつきが出てしまうことがあります。(特に紙のように滑らかな素材は目立ちます。)基本的には、シンプルで大きい図案が適しています。

ただし、厚手の帆布のように表面の凹凸が粗いとそこまでがたつきが目立たずインクもしっかりと塗布できるため、80メッシュがオススメです。

【結論】

厚手の帆布生地には80メッシュがオススメ。120メッシュは部分的にカスレてしまうかも。

④“浮き”をつくる

“浮き”とは、印刷したい素材と版の隙間(3mm程度)のこと。

シルクスクリーンにおいて“浮き”は非常に重要で、きれいな印刷には欠かせないポイントです。

“浮き”があることにより、スキージが通過した後に版が印刷素材から離れ(これを「版離れ」と言います)、その反発力でインクを均一に引き上げ、美しい印刷面になります。たかが3mm、されど3mm!

たとえば帆布のお弁当バッグ。

版のフレームよりもサイズが小さく厚みもあるので、版と素材がべったりと密着してしまいますよね。

このような場合には、フレームの四隅に厚紙などを敷いて適度な高さを作ってみましょう!

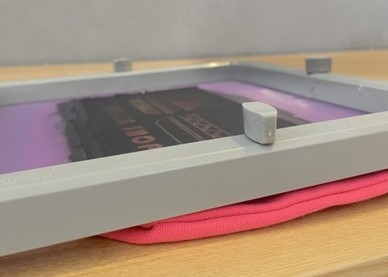

素材と版の間に“浮き”が生まれ、刷りやすくなります。下の画像では、コルク素材のコースターを使いました。

まとめ

いかがでしたでしょうか?上記4つのコツをいずれか実践いただくだけでも、キレイなプリントが期待できますよ!

ぜひ参考にしてみてくださいね。

◆ご紹介した商品

・80メッシュ、120メッシュ

商品を見る

・スキージ各種

商品を見る

HANDoでは、シルクスクリーンを通してものつくりやみなさまの新しい一歩のサポートをしています。

シルクスクリーンのワークショップを運営してみたい!

イベントでシルクスクリーンをやってみたい!

など、シルクスクリーンにご興味をお持ちでしたら、ぜひ一度HANDoへご相談ください。

シルクスクリーンのお役立ち情報「ものつくりLABO」やイベントレポートも随時更新しています。

おすすめ記事

labo-

ウェディングにおすすめ♪おしゃれなオリジナルグッズ制作アイデア

どんな結婚式にしようかな♪ 秋はお天気が安定していて過ごしやすいので、結婚式が多い季節。新郎新婦の幸せな姿とともに2人の個性を活かした演出が見れるとゲストは嬉しいものですね。ただ、式を挙げる当人としては「ゲストに喜んでもらえるいいアイデアは何かないかな?」と悩むところではないでしょうか。 今回の記事ではシルクスクリーンで制作できるおしゃれなウェディンググッズのアイデアを集めてみました!これから結婚式をするカップルや新郎新婦へのプレゼントを計画中の方へのご参考になればと思います♪ 温かさの伝わる「招待状」 お世話になった方々へ心を込めて送る招待状。式場で準備してくれるものも素敵なデザインですが、もし招待状の発送までちょっと時間があるなら手作りしてみませんか?既製品にはない紙とインクの風合いで、手作りの温かみが伝わります。 シルクスクリーンは複数枚のプリントがとても得意。過去の実験では「Tシャツ君」で100枚以上刷れるのか挑戦、結果は大成功でした!この実験で使っているのは布(綿)なので、紙にプリントする場合はもう少し多めでも大丈夫そうです。 過去記事:【実験】Tシャツくんで100枚刷れる?https://www.hando-horizon.com/labo/3181 結婚式のゲストは100人未満が多いと思いますので、シルクスクリーンでも十分対応できますね! ちなみに2021年のデータによると結婚式のゲスト人数は全国平均42.8人。新型コロナウイルスの影響で少人数開催の傾向があります。コロナ前は+23.5人(=66.3人)だそうです*。 なお筆者が出身の沖縄県では結婚式のゲスト平均200人〜300人なのですが、このような場合は業者さんに外注した方がいいかもしれません。 *出典:ゼクシィ 結婚トレンド調査2021調べ ちょっとこだわりの「ウェルカムボード」 ウエルカムボードは多くの人が目にするものなのでやりがいがあります シルクスクリーンは様々な素材にプリントができる優れもの。紙はもちろん、布やアクリルボードなどで作るのもおしゃれ。 インクをたっぷり使うほど発色がきれいになりインパクトのある仕上がりになるので、写真映えもよくなります◎色々な種類のインクがあるので雰囲気に合わせて選んでみましょう。ウェルカムボードのアイデアが広がります! 式が終わった後は新居に飾るのもいいですね。 ラメ入りインクを使うとゴージャスになります! 過去記事:シルクスクリーン印刷 ラメインクのインパクトを楽しもう!-金・銀・カラーhttps://www.hando-horizon.com/labo/5217 もらって嬉しい「引き出物袋」 結婚式のゲストに感謝の気持ちを込めて渡す引き出物。結婚式場の紙袋もきれいですが、ここ数年はオリジナルデザインの持ち込みも人気です。ネットで検索してみると参考にしたいかわいいデザインもたくさん出てきますよ。 オリジナルで引き出物袋を準備する場合、主に注意するのは以下の3点です。 ①式場は持ち込みOK?有料? 式場によって引き出物袋の持ち込みが有料またはNGのところもあります。事前にウェディングプランナーさんに相談してみましょう。 ②式やゲストの雰囲気 アットホーム・ナチュラルな雰囲気の式の場合は、温かみを感じるオリジナルバッグがぴったりです。 一方で格調高い雰囲気や、スーツ・ドレスのフォーマルな装いで持つことを気にする人がいる場合は、式場で用意したものの方が無難かもしれません。 ③バッグの中に入れる引き出物 地域によっては豪華な引き出物を用意するのが習わしというところもあるようです。用意したオリジナルバッグに入らないと大変なので、心配な場合はパートナーやご家族としっかり相談すると安心ですね。 メッセージやイラストをプリントしたり、持ち手にリボンやタグをつけたり♪ オリジナルの引き出物袋。紙袋にプリントするのももちろんいいのですが、おすすめは式が終わってからも使うことができるトート型の布バッグ。毎日のお買い物に使えるバッグはいくつあっても困らないのが嬉しいですね。 素材は綿以外もOK。ジュート素材もシルクスクリーンでプリントできます!ジュートバッグはしっかりと丈夫で、そのまま床に置いても自立するのが魅力。 ジュート素材へのプリントは少しコツが必要です。製作時は道具やお天気に少し気をつけるとスムーズですよ。制作の詳しい様子は過去記事をご覧ください。 過去記事:ジュートバッグにシルクスクリーン印刷!https://www.hando-horizon.com/labo/3415 サプライズプレゼントにもおすすめ!オリジナルTシャツ 新郎新婦へのメッセージや、新郎新婦の顔写真をプリントするのはいかがですか? 2次会などのカジュアルな場面で活躍しそう! 新郎から新婦へ、友達から新郎新婦へ・・・などサプライズプレゼントにもぴったり。 ハネムーンで着るのもいいですね。 思いっきりハッピーなカラーもおすすめ。浮かれていいんです、新婚ホヤホヤなんですから。 過去記事:シルクスクリーン 一期一会の魅力、マーブル -メッシュの粗さは?インク数は何色?https://www.hando-horizon.com/labo/5122 シルクスクリーンのオリジナルグッズはどうやって作るの? 自宅でも簡単に作れるキットが便利 注文を受けてからロゴスル。無駄がないから、地球にもやさしい 「ロゴスル」は好きなデザインデータを送付後、制作キットと一緒にスクリーンが届くのですぐに制作が始められます! 気軽に使える大きさ&お値段。説明動画も分かりやすく、初心者もおすすめ。 名前の通りロゴサイズの小さめなプリントです。引き出物袋など少し大きめの素材に使うと上品な印象に仕上がりますよ。 ロゴスルhttps://www.hando-horizon.com/fukugyo/logosuru ※「ロゴスル」「ペーパーロゴスル」はリニューアルに伴い販売終了となりました。 >>後継品はこちら もう少し大きなサイズでプリントしたい場合、「シルクスクリーン製版サービス」もあります。必要な道具は別途揃えましょう。 シルクスクリーン製版サービスhttps://www.hando-horizon.com/fukugyo/logosuru/ HANDoの工房でも作業できます 道具を揃える時間がない、プロに聞きながら作業したいという時にはHANDoもご利用できます!インクが使い放題なのも嬉しいポイント。 用意するのは2つだけ。「①プリントしたいデザイン」「②プリントしたい素材」をご持参ください。 インク約30種類が使い放題です! 過去記事:東京・吉祥寺でシルクスクリーン体験~手ぶらでできる体験コース&ワークショップ~https://www.hando-horizon.com/labo/4600 ちょっとこだわりのウェディングにぴったり 結婚式は人生で大きなイベントの1つ。新郎新婦はもちろん、周囲の方々も幸せな気持ちになるステキな日です。 シルクスクリーンでつくるオリジナルグッズは、そんな特別な日にちょっとこだわりをプラスできるのでおすすめですよ♪ 式の前は準備することが多くとても忙しいですが、1つのものを2人でつくり上げることに意味があります。あれこれとイメージを膨らませながら、準備期間も楽しい思い出になりますように!

-

シルクスクリーンとは?やり方や必要なもの、印刷手順や体験できる場所を紹介

シルクスクリーンとは シルクスクリーンとは孔版印刷の一種で、メッシュ(網の目)状のスクリーン(版)にインクを通過させる孔(あな)をあけて印刷する技法です。現在はテトロンやポリエステルでつくられていますが、昔はこのスクリーンに絹(シルク)を使っていたという歴史上の理由から、シルクスクリーン、シルクスクリーン印刷、シルクスクリーンプリント、シルクプリントなどと呼ばれています。 シルクスクリーンってどうやるの?必要なものや手順を紹介 <必要な道具と材料> シルクスクリーンの道具一覧 ・スクリーン版・インク・スキージ・ヘラ・スプレーのり・プリント用のパネル(中敷き)・ティッシュ・水を入れたコップ・Tシャツなど刷る素材・ドライヤー(・アイロン) 「スクリーン版」はTシャツくんを使って自分で作るパターンと、製版サービス「ロゴスル」を使って製版済みのスクリーン版をご自宅へお届けするパターンが選べます!「Tシャツくん」がおすすめの方・版づくりから楽しみたいこだわり派さん・自分の手でつくることをストーリーとして大事にしたい方「シルクスクリーン製版サービスロゴスル」がおすすめの方・シルクスクリーンを試してみたい初心者さん・プリント作業に集中したい方それぞれの詳細は下記ページもしくは記事の後半でご紹介しています! Tシャツくんhttps://www.webshop.hando-horizon.com/SHOP/101390016.html シルクスクリーン製版サービス「ロゴスル」https://www.webshop.hando-horizon.com/SHOP/361540/list.html <印刷できるものとインクの種類> Tシャツくんシルクスクリーンインクは水性から油性まで種類豊富!綿素材はもちろん、ポリエステルやナイロン、撥水生地にプリントできるインクのほか、ガラスやプラスチックに印刷できるインクも。 Tシャツくんシルクスクリーンインク ソフト・プレーン・リッチの比較 Tシャツくんでスタンダードなインクは「プレーン」「リッチ」「ソフト」の3種類。誰でも扱いやすく目詰まりしにくいプレーン、目詰まりしやすいけど濃色生地にもよく発色するリッチ、濃色生地には発色しないけど目詰まりしにくくサラッとした仕上がりになるソフト。用途やお好みでぜひ使い分けてみてくださいね。 Tシャツくん 水性 シルクスクリーンインク 素材対応表 NEW!エコな詰め替えタイプも出ました! Tシャツくんシルクスクリーンインク「プレーン」にエコな詰め替えタイプも新登場!お手持ちの容器を繰り返し使うことができ、ゴミもコンパクトなのが嬉しいポイント。 Tシャツくんシルクスクリーンインク プレーン500gオトクな詰め替えタイプはこちら Tシャツくん シルクスクリーンインク全種ご紹介!水性・油性の違いも。 <シルクスクリーンのやり方・印刷手順> ①中敷きを入れる。 ②刷りたい位置に版を置く。 ③絵柄の上部にインクを乗せる。 パネルを入れる 版を置く インクを乗せる ④スキージで刷る。 ⑤版を持ち上げて… ⑥乾いたら完成! スキージで刷る 版を上げる 完成! シルクスクリーンの特徴・メリット ①自宅でも手軽に始められる シルクスクリーンは何か大きな業務用の機械だったり、作業場のような場所がないとできない…なんてことはありません!道具さえ揃えてしまえば皆さんのご自宅でも簡単に始めることができますよ♪ ②自分でオリジナルのTシャツや年賀状が作れる Tシャツくんのスクリーンでは、1枚でおよそ100階程度の印刷ができます。文化祭や体育祭でクラス全員分のオリジナルTシャツや、その年の年賀状大量印刷!なんてものもお手の物。 https://www.hando-horizon.com/report/3461/ ③図版が反転しない デザインは反転させなきゃならないの?何か難しいことをしなきゃいけないの?なーんてことはありません!描きたいものをそのまま、唯一の注意点は「真っ黒」で作っていただくことだけ! ④多色刷りもできる シルクスクリーンは基本的に1色刷りでしょ?というイメージがあるかもしれませんが、ちょっとした工夫で2色、3色といった多色刷りもできちゃいます。どんな色の組み合わせにしようかな~と考えるだけでワクワクしますよね。 シルクスクリーンの特徴・デメリット ①デザインに工夫が必要 あまりにも細い線や細かい柄は、インクの目詰まりの大敵!成功しやすいデザイン作成の目安は「線幅1mm以上」です。 シルクスクリーン デザイン作成のポイント ②フルカラー印刷が難しい 「4色分解」という方法を使えば写真なども表現することが可能ですが、フルカラー印刷はかなり難易度高め。CMYK(シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック)の色の重なりでフルカラー表現をする方法です。 ③多少慣れが必要 スキージで刷るときの力の入れ具合で掠れてしまったり、滲んでしまったり…、また刷る素材によって力の調整が必要だったり…など、慣れるまでは難しく感じることも多いかもしれません。そこで、HANDoで一度プリント体験をしてみるのはどうでしょう?プロが製版から印刷まで丁寧にお教えします!この生地にはプリントできる?印刷のコツは?など様々な疑問も解決!上達への近道になるかも? HANDo KICHIJOJIでは、工房を体験・制作の場としてご利用いただくこともできます。シルクスクリーンが初めての方はもちろん、個展用の作品作りや販売製品の制作など、幅広い方にご利用いただけます。 詳細とご予約はこちらhttps://www.hando-horizon.com/manabiba/yoyaku/ ご自宅で簡単に始められるシルクスクリーンのおすすめセット ホリゾン・インターナショナル株式会社「Tシャツくんミドル」 ひとつずつ道具を揃えるのは面倒!という方にこそおすすめしたいのがTシャツくん。このセットがあれば製版から印刷まで、すべての作業が可能。自分で用意するのはイラストなどのデザインと刷りたいものだけ!Tシャツはもちろんトートバッグや靴下、ハガキや紙袋などにもプリントできるので、小ロット制作におすすめです。 Tシャツくんシリーズは全部で3種類。22cm角のプリントができるスタンダードなTシャツくんミドルのほか、12cm角のワンポイントプリントができるTシャツくんジュニアや22×36cm角のプリントまで対応したTシャツくんワイドも。それぞれ”大は小を兼ねる”ので、下のサイズのフレームもお使いいただけます!(ワイドならミドルサイズとジュニアサイズも作成可能) 自分で全部やるのはうまくできるか不安…という方には、シルクスクリーン製版サービス「ロゴスル」もおすすめ。難しそう…と感じる製版作業は全てお任せできるので、印刷したいデザインを送るだけで完成した版と必要な道具がご自宅に届きます。 Tシャツくんhttps://www.webshop.hando-horizon.com/SHOP/101390016.html シルクスクリーン製版サービス「ロゴスル」https://www.webshop.hando-horizon.com/SHOP/361540/list.html 気軽にシルクスクリーン印刷を体験してみよう シルクスクリーンプリントについてご紹介しました。手軽に楽しくオリジナルのTシャツや年賀状が作れるシルクスクリーンプリント。まずは少し体験してみたいという方はぜひ東京・吉祥寺のHANDo KICHIJOJIへ遊びに来てくださいね!プロが製版から印刷まで丁寧にお教えします。また、ご購入をご希望の方にTシャツくん無料レクチャーも実施中。この生地にはプリントできる?印刷のコツは?などのご質問もぜひお気軽にご連絡くださいませ。 お問い合わせはこちらhttps://www.hando-horizon.com/contact/

-

シルクスクリーン多色刷りに挑戦!色は重ねる?抜く?データの作り方も。

シルクスクリーンにおいて、複数の色を使ってプリントすることを「多色刷り」と言います。 慣れてきたらぜひ挑戦したいですよね! ポイントになってくるのが、〈デザインデータの作り方〉と〈位置合わせ〉です。 今回はその2点を中心に、多色刷りのやり方をご紹介していきます。 ◎目次・多色刷りの方法2つ・デザインデータの作り方 └ 仕上がりは「ノセ」?「抜き」? └ データのつくり方・色の重なり方の違い └ インクの種類による違い └ 刷る順番による違い・多色刷りのプリント手順~位置合わせの方法~ └ プリントの手順 └ 位置合わせの方法・まとめ 多色刷りの方法2つ 多色刷りの方法は2つ。 ① 色ごとに版を分けてプリントする方法(「版分け」といいます) ② 色分けしたい箇所を隠しながら、1版でプリントする方法 ①色ごとに版を分けてプリントする方法(版分け) ②色分けしたい箇所を隠しながら1版でプリントする方法 分割しやすいデザインの場合は②でも多色刷りが可能ですが、複雑なデザインの場合は①のように版を分ける必要があります。 ここでひとつ裏技!版分けの場合でも、図案の大きさによっては1つの版に複数の図案を配置してもOK!スクリーンの節約にもなるのでオススメです。刷るときにスキージが隣接の図案に干渉してしまう場合は、マスキングテープで隠すなどして工夫してみてくださいね。 1つの版に複数の図案を配置してもOK! 次からは、①版分けをして多色刷りをする場合について、詳しく解説していきます! デザインデータの作り方 デザインデータの作り方は、仕上がりイメージによって異なります。 ・仕上がりは「ノセ」?「抜き」? 2色目(きいろ)を「ノセ」でプリント 2色目(きいろ)を「抜き」でプリント お花(ミモザ)のイラストを、ソフトの「みどり」と「きいろ」で2色刷りした例です。同じインクを使っていますが、葉っぱに重なっている部分の花の色の見え方が違いますよね。これは、2色目を「ノセ」にするか、「抜き」にするか、という印刷方法の違いによるもの。 「ノセ」とは インクの色を重ねて刷る方法。用するインクの種類、色、刷り順にもよりますが、インクを重ねて刷った部分は、下のインクの色に沈むことがあります。位置合わせがそれほどシビアではないのでラクに刷ることができます! 「抜き」とは インクが重なる部分を抜いた版でプリントする方法。インクの色が混ざることが無く、思った通りの発色になります!ただし、2版目を抜き部分にぴったり合わせる必要があるので位置合わせが少し大変です。 ・データのつくり方 先程の、ミモザ2色刷りの例で見てみましょう。 「ノセ」の場合 「ノセ」2色刷り 全てのパーツを真っ黒に塗りつぶした原稿を作り、葉(みどり)→花(きいろ) の順で刷りました!葉の上に花の色がうっすらと重なり、黄みどり色のようになりました。シルクならではの色の重なりによる変化が楽しめます。 「抜き」の場合 「抜き」で2色刷り 重なる部分を抜いたデザインで原稿を作ります。2色目も生地にダイレクトにプリントするので、思った通りの発色に◎ どちらの仕上がりにしたいかによって、適したデータを作成しましょう! 色の重なり方の違い 先述の「ノセ」の場合は特に、インクが重なったときの色の出方が気になりますよね?色の出方は、インクの種類や、刷る順番によって違いがあります。 ・インクの種類による違い Tシャツくん水性インクの、リッチ・プレーン・ソフトで試してみました! まずはソフトの重ね刷り。 「ソフト」インクで重ね刷り 1色目に刷ったインクの色の影響がくっきりと出ていて、インクが重なった部分は色が沈んでいます。 次に、プレーンインクで重ね刷り。 「プレーン」インクで重ね刷り 先程のソフトに比べると、影響は小さいように見えます。ただ、やはりうっすらと下の色が透けるような仕上がりになりました。 最後にリッチインクで重ね刷り。 「リッチ」インクで重ね刷り ソフト・プレーンに比べると、リッチは下の色の影響を受けづらいことがわかりました。1色目の輪郭は透けていますが、色の沈みはそこまで感じられません。 〈インク関連記事〉Tシャツくん シルクスクリーンインク全種ご紹介!水性・油性の違いも。 ・刷る順番による違い プレーンインクの「くろ(濃色)」「そらいろ(淡色)」の2色を使って、刷る順番を変えて刷ってみました。 1色目「くろ」、2色目「そらいろ」 1色目「そらいろ」、2色目「くろ」 同じインクを使っているにも関わらず、順番を変えるだけで全く異なった仕上がりになりました! このように、濃色と淡色を重ねる場合は 〈 濃色→淡色 〉の順に刷ると、2色目の色が大きく沈むことがあります。色の重なりを楽しみたいという場合は良いですが、極力重色による影響を抑えたい場合は、淡色から刷るなど順番を考慮してみましょう! 多色刷りのプリント手順~位置合わせの方法~ ・多色刷りのプリント手順 版ができたらさっそくプリント開始!・・・と言いたいところですが、多色刷りにおいては、 位置合わせ (=プリントする位置を決めること)という重要な工程があります。 ざっくりと多色刷りの流れを整理すると、 ① 1色目の位置合わせ② 1色目、プリント!③ 乾燥(+アイロン) 、 版のお掃除④ 2色目の位置合わせ⑤ 2色目、プリント!⑥ 乾燥+アイロン仕上げ、版のお掃除 ※3色以上ある場合、④以降を繰り返し という手順になります。むずかしいのは、④の2色目以降の位置合わせ!次の章では、HANDoオススメの方法をご紹介します。 ・位置合わせの方法 クリアファイルを使う方法 工夫次第で様々な方法がありますが、フレームホルダーなどを使ってプリント位置を固定できる場合は、クリアファイルを用いて位置を合わせるのが便利! https://youtube.com/shorts/f_LT2n4n41Y?feature=shared クリアファイルを使って多色刷り! データにトンボを入れる方法 版を固定できないよ!という方は、デザインデータにあらかじめトンボを入れる方法もあります。 https://youtube.com/shorts/gOuTO1ROCQA?feature=shared トンボを使って多色刷り! ただしこの方法は、プリントする素材に原寸で印刷したトンボを貼り付ける必要があるので、量産する場合は事前準備が少々手間になります。 多色刷りで大量生産したい場合は、Tシャツくん印刷機LL(商品はこちら)や、フレームホルダー(ヒンジ等)を 使って、プリント位置を固定して刷ることをオススメします! 多色刷りの位置合わせについては、以下の記事でも詳しくご紹介していますのでぜひ参考にしてみてくださいね。 https://www.hando-horizon.com/labo/10087/ https://www.hando-horizon.com/labo/10058/ まとめ シルクスクリーンに慣れてきたら挑戦したい「多色刷り」。 データ作成と位置合わせが最大のポイントです。 多色刷りはどうしても手間と時間がかかりますが、そのぶん完成したときの感動はひとしお! 色パターンを変えてみたり、あえて少しズラすことで味を出してみたり。手刷りならではの良さを楽しんでくださいね! HANDoでは、シルクスクリーンを通してものつくりやみなさまの新しい一歩のサポートをしています。 シルクスクリーンのワークショップを運営してみたい!イベントでシルクスクリーンをやってみたい! など、シルクスクリーンにご興味をお持ちでしたら、ぜひ一度HANDoへご相談ください。 シルクスクリーンのお役立ち情報「ものつくりLABO」やイベントレポートも随時更新しています。 >「ものつくりLABO」記事一覧 > イベントレポート一覧 > お問い合わせフォーム

-

シルクスクリーンワークショップのやり方 ー 人手・必要なもの・費用まで詳しく解説!

シルクスクリーンでワークショップをやってみたいけど、人手はどれくらい?必要なものは?どのくらいお金がかかる?そもそもどうやってやるの・・・?といった疑問にお答えします! シルクスクリーンとは? シルクスクリーンとは版画の一種(孔版印刷)で、メッシュ状のスクリーン版に孔をあけ、 その孔にインクを通すことで印刷をする手法です。 とてもアナログな手法ですが、子どもも大人も自分の手を動かして自分でプリントをする という体験はシンプルながら非日常的で特別なもので、印刷という枠を超えてワークショ ップにももってこいのコンテンツです。 HANDoでは気軽にシルクスクリーンプリントをお楽しみいただけるよう、 デザインデータを送るだけで、製版済みの(すぐ刷れる)スクリーン版をお届けする 「シルクスクリーン製版サービス ロゴスル」を行っております。 シルクスクリーンの製版を外注すると高額になるケースもありますが、 HANDoの製版サービスは、独自の何度も張り直しできるワンタッチフレームを使用しているため、 初期投資もランニングコストも安く抑えて、シルクスクリーンプリントをお楽しみいただけます。 必要なもの&かかる費用 HANDoのシルクスクリーン製版サービスを利用した場合、 ワークショップで最低限必要なものは下記になります。 ①製版済みスクリーン版とフレームのセット ②シルクスクリーンスターターキット 1版 4,510 円 ~ (※ 製版サイズにより異なる) 1点 1,870 円 ~ 合計 6,380 円 ~ ※スターターキットの中にインク100gが1つ含まれます。(インク100gで20~30枚プリント可)※1版10枚程度の印刷を推奨。それ以上印刷する場合は10枚毎に1版ストックとして準備することがおすすめ ③ その他用意するもの・プリントするTシャツやトートバッグ・ウエス&水(版のお掃除用)・ドライヤー(自然乾燥でもOK)・スキージやヘラを置いておくもの(石鹸置きや鉛筆立てなどが便利)・新聞(机を汚さないために敷く)・ゴミ袋(汚れたウエス等を捨てる) 実際の購入例) 運営スタッフ : 3名開催時間 : 11:00-16:00 (5時間)想定参加人数(対応可能人数) : 60~80人デザインは花と鳥の2種類、それぞれあか・みどり2色ずつ用意。お客さんが好きな組み合わせを選んでプリントをするようなワークショップを開催したい! 合計 40,920 円 アイテム数量単価価格備考フレーム+版ミドルサイズ210×210mm46,380円25,520円(花あか/花みどり/鳥あか/鳥みどり)各1セットずつ版のみ(ストック用)ミドルサイズ210×210mm41,870円7,480円同上スターターキット(スキージ23cm)41,980円7,920円プリントに必要なツールがそろったセット(スキージ,インク,パネル,スプレーのり,ヘラ)各1個ずつ ※インクの色は選べます <ランニングコスト>Tシャツくんフレームは、スクリーンを何度も張り直しできる、再利用可能なフレームです。リピート注文する場合はスクリーン版のみを購入し、張替えて使用することができるので、かかる主なランニングコストは下記のみで経済的。インクは100gで20~30枚プリントできます。 ・スクリーン版のみ 1,760 円 ~・インク100g 748 円 ~ <プリントする素材の選び方>当社のスターターキットに入っているインクは、初心者の方にも使いやすい水性インクとなっています。水性インクは、油性インクに比べて溶剤などを必要とせず、水洗いで簡単にお掃除できるためです。 水性インクの適応素材は、綿100%もしくは綿50%以上の綿ポリ混紡素材、紙、木材となります。まず選ぶなら、トートバッグや靴下、Tシャツなどがおすすめ!段差があると失敗しやすいシルクスクリーン。まずはマチが少なく、薄手の生地がおすすめ。また、黒や赤などの濃色生地にはインクが発色しづらいため、白や生成りなどの淡色素材を選びましょう。 薄手でマチのないトートバッグ 靴下 Tシャツ シルクスクリーンワークショップの流れ&人手 人手もどれくらい必要なのか気になるところ。 <配置イメージ> まずは、物の配置イメージについて。W150×D90くらいのテーブルを2台横に並べ、スタッフとお客さんでテーブルを挟んで向かい合うように立つとスムーズです。 <実際の開催イメージ(屋内編)> プリント見本や色見本があるとお客さんも選びやすい。 <実際の開催イメージ(屋外編)> 屋外の場合は電源の確保が困難な場合も多いので、プリントした物を自然乾燥させておくために、ハンガーやラックなどがあると便利。版やスキージのお掃除用の水はボトルやスプレーに入れて用意しましょう。 <ワークショップの流れ>次にワークショップでお客様に体験いただく際の流れや必要な人手を簡単に説明します。 時間 : 1人10分程度スタッフ : 2名 ① デザインやプリントするもの、インクの色を選ぶ(約2分) ② プリント位置を決め、インクをのせて刷る(約2分) ③ プリントした作品を乾かす(約2分) 指にインクがつかなくなるまで乾かす。ドライヤーの場合は2~3分、自然乾燥の場合は10~20分程。※Tシャツなど洗濯する物は、さらにあて布をして中温のアイロンを2~3分あてる。 ④ 版のお掃除(約3分) インクが乾かないうちに、版の裏面を濡らしたウエスでふきとり、最後に乾いたウエスで乾拭きする ざっくりいうと、上記のような流れになります。スムーズにいけば一人あたり大体10分ほど。各工程でお客様1人につき2人スタッフが必要となります。もし、同時に何人かお客様に体験していただく場合は、その分スタッフの人数も必要となります。 当日対応できるスタッフの人数が少ない場合、混み合ってきたら整理券を配布するなど、一度に体験いただける人数を制限することも考えましょう。焦るとお客様の作品を汚してしまったり、トラブルのもとに…。最初は余裕をもって! まずはご相談ください! 今回はシルクスクリーンワークショップのやり方をざっくりと紹介させていただきました。まったくシルクスクリーンをやったことがないという方も、まずは一度ご相談ください! ワークショップ用に当社の製品をご注文&ご検討いただいているお客様には、シルクスクリーンのやり方をレクチャーしております!(オンラインまたは対面が選べます) シルクスクリーン製版サービスのご注文はこちらから!