初めてのシルクスクリーン印刷①〜初心者向けに詳しく解説!シルクスクリーンキット・ロゴスルとは〜

※「ロゴスル」「ペーパーロゴスル」はリニューアルに伴い販売終了となりました。

>>後継品はこちら

今回から3回に分けて、本当に全く初めてシルクプリントに挑戦するという方向けの詳しい印刷のやり方をご紹介していきます!

●目次

シルクスクリーン印刷とは

シルクスクリーンキット・ロゴスルとは

シルクスクリーンキット・ロゴスルの特徴

シルクスクリーンキット・ロゴスルのセット内容

シルクスクリーンキット・ロゴスルの料金

以下「初めてのシルクスクリーン印刷②〜初心者向けに詳しく解説!シルクスクリーンキット・ロゴスルの入稿方法〜」に続く

シルクスクリーン印刷とは|初心者でもわかる基礎知識

シルクスクリーン印刷とは、メッシュ状に張られた細い糸(スクリーン)を使ってインクを版に通す印刷技術のことです。版にインクを流し込んで押し付けることで、印刷物に模様や文字を残すことができます。

シルクスクリーン印刷は、布だけでなく紙、プラスチック、金属などの様々な素材に印刷することができ、耐久性が高く、色の再現性に優れるという特徴があります。初めての方でも、シルクスクリーンキット・ロゴスルを使うことで手軽にシルクスクリーン印刷を体験することができます。

また、「道具を買う前に一度シルクスクリーン印刷を体験してみたい!」という方は、全国にあるHANDoコミュニティーのお店でワークショップなどのイベントを開催していますので、お近くのお店をチェックしてみてください。

シルクスクリーンキット・ロゴスルとは

シルクスクリーンキット・ロゴスルは、簡単・手軽にシルクスクリーン印刷するためのキットです。

キットには、シルクスクリーン印刷に最低限必要な道具やインクなどが一式同梱されており、自宅やオフィスで手軽にオリジナルのロゴ入りTシャツやバッグなどを制作することができます。

また、ロゴスルの特徴として、シルクスクリーンで一番大切で、一番最初に超えなければならない難関であるシルクスクリーン製版をプロがやってくれる料金込みでのキットになっていることです。

自分で作成したロゴやイラストをショップのプロが責任をもって製版して自宅など指定した場所に届けてくれるため、初めてでも安心してシルクスクリーン印刷が楽しめるのです。

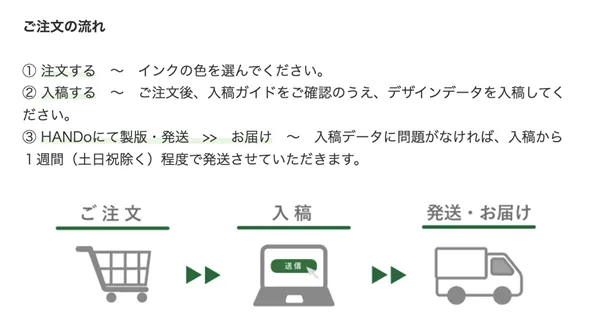

手順は簡単。自分で作成したデザインをロゴスル購入時にHANDo WEBSHOP 製版データ入稿フォーム(https://www.hando-horizon.com/fukugyo/logosuru/guidelines/)に送信します。すると、製版済みのスクリーンと印刷に最低限必要なセットが届きますので、ロゴスル・シルクスクリーンキットなら、初心者でも手軽にシルク印刷を楽しむことができます。

シルクスクリーンキット・ロゴスルの特徴

シルクスクリーンキット・ロゴスルは、手軽に自分のロゴを様々なものに印刷することができます。手書きやパソコン上で作成したデザインをデータにして送信するだけで、製版済みのスクリーンと印刷に必要な道具が一式届きます。

ちなみに手書きの場合は普通の写真撮影等ではきれいな版にならないので、スキャナを使用することをおすすめしますが、自宅にスキャナがない場合、コンビニコピー機でスキャンができるお店を利用するか、アプリを使用して画像処理しましょう。(アプリでの作成方法は次の記事で詳しくご紹介します)

シルクスクリーンキット・ロゴスルの特徴は以下の通りです。

①シルクスクリーン製版がセット価格に含まれている

ロゴスルの価格には、シルクスクリーンの製版が価格に含まれています。シルク印刷に最低限必要な道具やインクも含まれているので、あとは印刷したいデザインと、印刷するモノ(Tシャツ、トートバック、ハンカチなど)を用意すれば、初心者でも安心してシルク印刷を始めることが出来ます。

②届いたらすぐに印刷できる

シルクスクリーンキット・ロゴスルには、必要なものが全て揃っていますので、届いたらすぐに印刷を始めることができます。印刷に必要な道具やインクなどを一つずつ揃えるのは、初心者にはとてもハードルが高いですが、そうした手間が省けるため、手軽にシルク印刷を始めることができます。

③家で省スペースで印刷できる(1㎡)

シルクスクリーンキット・ロゴスルは、卓上に置けるスペースがあれば印刷することができるため、場所を取らずに印刷することができるのもうれしいポイントです。限られたスペースで気軽に楽しむことができます。

ただ、たくさん印刷する場合は、印刷したものを乾燥させるためのスペースは事前に確保しないと後で大変なことになるので注意が必要です!

このように、シルクスクリーンキット・ロゴスルは届いたらすぐに印刷することができ、自分のデザインしたロゴやイラストを手軽に、必要な時に必要な分だけ印刷したりすることができます。また、場所を取らず、限られたスペースで印刷ができるという魅力的な特徴があります。

シルクスクリーンキット・ロゴスルのセット内容

シルクスクリーンキット・ロゴスルには、あなたが作ったデザインの製版済みスクリーン、シルク印刷用フレーム、スプレーのり、スキージ、ヘラ小、シルクスクリーンインク(8色から選べる)、プリント台紙が含まれています。

1. 製版済みスクリーン + シルク印刷用フレーム

2. スプレーのり80ml

3. スキージ14cm

4. ヘラ小

5. シルクスクリーンインク50g(好きな色が選べます!)※綿、綿ポリ(綿50%以上)、紙、白木対応

6. プリント台紙(厚紙)

<上記1.~6.各1個>

このキットを使うことで、自分で作成したデザインを、様々な素材(綿、綿ポリ(綿50%以上)、紙、白木を推奨)、好きな場所に印刷することができます。

スクリーンの製版からインクなど、シルクスクリーン印刷に必要な最低限の道具がすべてキットに含まれているため、初心者でも簡単に、安心してシルクスクリーン印刷を楽しむことができます。

また、インクは8色から選べるので、(ペーパーロゴスルでは5色から!)自分の好みやデザインに合わせて選ぶことができます。プリント台紙も付属しているため、すぐに印刷を開始することができます。

シルクスクリーンキット・ロゴスルの料金

まず、とりあえずシルクスクリーンを始めたい!という方は、シルクスクリーンキット・ロゴスルをご購入ください。それで、必要なものが全て揃います。

さらに、もっと違うデザインも印刷したい場合、ロゴスル版のみを追加でご購入いただければ異なるデザインを追加で印刷することが出来ます。

| ロゴスル・シルクスクリーンキット | ロゴスル版のみ(追加・リピート) |

| 通常価格:5,500円(税込) | 通常価格:1,430円(税込) |

| SALE 4,950円(税込) | SALE 1,100円(税込) |

もっと大きいサイズの版がほしい・・・!という方は「シルクスクリーン製版サービス」もどうぞ。

①印刷するアイテムの用意

まずは印刷したいアイテムを用意します。Tシャツやトートバッグなど、印刷できる素材であれば何でもOKです。

②デザインデータの準備

次に、印刷するデザインを用意します。HANDo WEBSHOPにデザインデータを送信するだけで、製版済みのスクリーンと印刷に必要なセットが届きます。

このときに注意してほしいことは、データは全てスミ1色で作成すること!

手書きの場合は、油性マジックなどで原稿を作成して、スキャンする際に白黒2色でのスキャンをしてください。とにかく真っ黒であることがポイント。薄い黒やグレーはプロが製版してもきれいな版になりませんので、注意!

ここが、シルクスクリーン印刷で最も大事な所と言っても過言ではありません!

必ず白黒2色でデータを作成しましょう!

次回は、詳しい入稿の仕方を含めたロゴスル・シルクスクリーンキットの注文方法についてご紹介いたします。

おすすめ記事

labo-

おしゃれな年賀状を新提案!シルク印刷で布の年賀状を自作♪

シルクスクリーン印刷で年賀状づくり 年賀状って必要? 年明けには学校や職場で会うのに送り合う必要ある? 上司に失礼な年賀状は送れないから書き方にすごく気を遣う…… など、みなさんそれぞれに思うところがあるようで、最近では「年賀状じまい」なんて言葉もあります。正直はがきをもらっても扱いに困ることがあり、ほっとしているという方も少なくないのでは? とはいえ、せっかくの年賀です。仲がいい人には何か贈りたいという気持ちもありますよね。そんな方におすすめなのが、実用できる「布の年賀状」です。 シルク印刷でつくろう! オリジナルお年賀 シルク印刷が初めての方にはキットが便利 製版からやってみたい方にはTシャツくんがおすすめ 手軽でおすすめ。実用的なお年賀ハンカチ ハンカチ以外も。使える布年賀 なにかと便利な小さめポーチ これもちょっとしたプレゼントの定番? 靴下 大きめのデザインを楽しむなら、トートバッグやトレーナー 超手軽に布年賀をつくるなら、Tペン 2023年の干支はウサギ! まとめ シルク印刷でつくろう! オリジナルお年賀 シルクスクリーン印刷で年賀状 みなさん、シルク印刷(シルクスクリーン印刷)って聞いたことはありますか?スクリーンとよばれる版にインクをつける印刷方法です。版はくり返し使えるので、同じデザインで、ハンカチ、靴下、Tシャツなど、様々なグッズも制作できます。シルクというお上品な名前がついていますが、版の素材は現在では、ポリエステルやナイロンなどでできており、繊細な素材独特の扱いづらさなどはありませんのでご安心ください。 このシルク印刷を使って、オリジナルのお年賀グッズを作ってお友達にプレゼントしよう!というのが今回のお話です。 シルク印刷が初めての方にはキットが便利 注文を受けてからロゴスル。無駄がないから、地球にもやさしい シルク印刷って楽しそうと思ったけれど、何からそろえたらいいのかわからないという方におすすめしたいのが、オールインワンですぐに印刷できる「ロゴスル」です。 ロゴスルには、シルク印刷に必要な 1. スモールフレーム(製版済みスクリーン付き) 2. スプレーのり80ml 3. スキージ14cm 4. ヘラ小 5. 特別インク50g 6. プリント台紙 の全てが含まれていて、注文する時に印刷したいデザインを送ると、製版されたスクリーンと一緒にセットが届くので、届いたその日にすぐ、印刷できます。インクは、くろ・しろ・あか・あお・ねおんぴんく・ねおんいえろー・ねおんぱーぷる・ねおんぐりーんの8色から好きな色を選べます。どの色もとてもきれいなのでぜひチェックしてみて。 セットに含まれる版は1つですが、120mm×120mmのサイズ内であれば1つの版にデザイン数の制限はありません。印刷する時に、印刷したいもの以外にマスキングテープを付けて、1つのデザインだけを印刷。という方法ができるので、表情ちがいのウサギを制作することもできますよ。 また、版のおかわりも可能!一度ロゴスルをセットで購入したあとに、違う図柄の版を追加注文して、全く違うイラストや、再来年の干支タツのオリジナルグッズ制作もできちゃいます。 ロゴスル/4950円(税込) ※「ロゴスル」「ペーパーロゴスル」はリニューアルに伴い販売終了となりました。 >>後継品はこちら 製版からやってみたい方にはTシャツくんがおすすめ シルクスクリーンプリントキット Tシャツくんミドル せっかくだから原稿つくりや製版からやってみたい!大きめの印刷もしてみたい!という方には「Tシャツくん」がおすすめ。 ご安心ください、名前はTシャツくんですが、夏限定ではありません。Tシャツに限らず、パーカーやスウェットなんかにも印刷ができます!(素材が分厚いときれいに印刷するのが少し難しくなるのでまずは薄い素材から練習してから、分厚い素材にトライしてください〜!) Tシャツくんは、製版機を含んだキットで、ロゴスルより大きめサイズの印刷が可能。大きめサイズもつくりたい方や、いろいろなデザインを楽しみたいという方におすすめです。 TシャツくんミドルTシャツくんジュニア 手軽でおすすめ。実用的なお年賀ハンカチ シルクスクリーンプリントでハンカチづくり みなさん、ハンカチは持ち歩いていますか? 例の感染症が流行ってから、トイレのジェットタオルの使用が禁止になってしまい、ハンカチが必要な機会がぐっと増えましたよね。ハンカチを年賀状の代わりに贈ってみるのはいかがでしょう。ハンカチはお値段も抑えられますし、もらった方も恐縮せずに済む、ちょっとしたプレゼントの代表格です。 せっかくの年賀なので、オリジナルのハンカチをつくってプレゼントするのもおすすめです。お年賀ハンカチと紹介しましたが「あけましておめでとう」なんて書く必要はありません。例えば白いハンカチに、小さなイラストで来年の干支を四隅に入れるだけで立派なお年賀になります。 ハンカチ以外も。使える布年賀 ちょっとしたプレゼントといえばやはりハンカチが思い浮かびますが、それ以外にもおすすめの使える布年賀がいろいろあります。手作り用に販売されている無地の布素材をご紹介していきます。ネットで探してみると様々なメーカーさんがシルクプリント用の無地の製品を販売していますので、ぜひ探してみてください。 なにかと便利な小さめポーチ シルクスクリーンプリントでポーチ、巾着づくり こまごましたものをまとめたいときに、小さめポーチや巾着があったらいいなと思うことありますよね。バッグに直接は入れたくないけれど、かさばるポーチは嫌だしバッグに入らない。そんなときに役立つ小さめポーチや巾着にウサギのデザインをつけてプレゼントするなんてどうでしょう?渡すときにお菓子を入れて渡したら、もらってうれしく食べて美味しくさらに長く使えるプレゼントの完成です。バッグの中に入れて使うインナーバックとして使えるサイズであれば、長く使ってもらえる可能性が高いです。 これもちょっとしたプレゼントの定番? 靴下 シルクスクリーンプリントで靴下づくり ワンポイントのデザインがさまになりやすく初心者にもおすすめなのが、靴下。きっちりとしたデザインも、愛嬌のあるデザインもなじみやすくおしゃれに見えるので、手作り初挑戦の方でもそれなりのできあがりになること間違いなし。コーディネートによってはワンポイントを見せることもできますし、裾の下でこっそりと楽しむこともできます。非常に使いやすい実用的なプレゼントのひとつです。 大きめのデザインを楽しむなら、トートバッグやトレーナー シルクスクリーンプリントでトレーナーづくり 年賀状のイメージからだいぶ離れてきていますが、自由な発想で楽しみましょう! せっかくだから大きなウサギのオリジナルグッズをつくりたいという方には、トートバッグやトレーナー、Tシャツなどもオススメです(Tシャツと聞くとちょっと寒そうですがロンTという手もあります)。仲のいいご友人と大胆におそろいを楽しむのもいいですよね! 超手軽に布年賀をつくるなら、T-ペン https://www.youtube.com/watch?v=pmWyHqLcG4I 布マスクにTペンでお絵描き ナガキパーマ×Tシャツくん ロゴスルも簡単そうだし楽しそう。でも踏み出すにはちょっと勇気がいるよねって方には、もっともっと手軽にオリジナル布グッズをつくれるT-ペン(布用ペン)がおすすめです。名前のとおり、布にかけるペンです。ペンならとても簡単そうですよね。実際、紙に描くペンと使い方に大して違いはありません。インクを定着させるためにドライヤーで乾燥させアイロンをあてる必要はありますが、そこまで行ったらなんと洗濯も可能です。 種類やカラーもいろいろあるので、ぜひチェックしてみて。お子さまといっしょに色を選ぶのも楽しいですよ。ペンなのでお子さまでもお絵描きしやすいです。じいじやばあばに手作りの布年賀を贈ったら喜ぶこと間違いないでしょう。 2023年の干支はウサギ! 来年の干支はウサギです。世にウサギグッズがあふれると思うと楽しみです!(あふれるは言い過ぎですかね) ちなみに干支グッズって風水的にもいいそうで、運気アップに繋がるとのこと。たまに見かける干支の置物ってそういう意味があったんですね。 ウサギグッズはかわいいですし、運気もアップできて一石二鳥です! せっかくだからウサギグッズの手作りお年賀なんてどうでしょう。自分の分と、ご友人の分を用意して、ラッキーのおすそ分け。みんなでラッキーな一年を過ごしましょう! まとめ 年賀状をはがきで送らないといけないと思うと腰が重くなりがちですが、仲のいい人にお年賀を贈ると思うと、ワクワクしてきますよね。また、新しいことに挑戦してみるというのも新年にぴったりです。ぜひいろいろな年賀状にチャレンジしてみてください。 今回ご紹介した布年賀はあくまで年賀状の新しい形の一例です。年賀状って書くのはめんどくさいけど、長年受け継がれてきた日本の文化。受け取ったときはなんとなく嬉しいものです。あまり難しく考えず、ひとりひとりの好きなスタイルで年賀という文化を受け継ぎつつ、楽しみましょう!

-

【購入?サブスク?製版サービス?迷った時は】シルクスクリーンタイプ別診断チャート

シルクスクリーンをやってみたいけど、たくさん商品があってよくわからない…なんてことはありませんか?Tシャツくんは購入とサブスク・レンタルサービスどちらが良いの?シルクスクリーン製版サービス ロゴスルとの違いは何?など、それぞれの特徴をご紹介。あなたに向いている商品・サービスをタイプ別にご提案します!自分にぴったりの商品・サービスを見つけて、シルクスクリーンを始めてみよう! Tシャツくんとシルクスクリーン製版サービス ロゴスルの違い Tシャツくん 版から自分でつくることができるシルクスクリーンプリントキット。誰でも手軽に、本物品質のシルクスクリーンを体験できる道具。デザインはデータだけでなく、紙に手描きすることも可能。 シルクスクリーン製版サービス ロゴスル データを送ると製版済みの版が届く便利なサービス。Tシャツくんフレームを使用することで何度でも版の張替が可能。手描きデータがデータ化できない方はTシャツくんの利用も検討しよう。 シルクスクリーンどれにする?タイプ別診断チャート ↓ 診断結果を見てみよう!A ⇒こちらB ⇒こちらC ⇒こちらD ⇒こちらE ⇒こちら A ⇒Tシャツくんサブスク・レンタルサービスがおすすめ 決まった期間だけ使いたいという方はサブスク・レンタルサービスがおすすめ。版づくりの工程も自分でできるので、シルクスクリーンの仕組みを学ぶことができます。学校の授業やイベント、ご購入前のお試しにもぴったり。>> Tシャツくんサブスク・レンタルサービス B ⇒Tシャツくんミドルがおすすめ 製版作業も自分でやりたいし、長く活用していく予定があるという方はTシャツくんミドルのご購入がおすすめ。版づくりから手をかけることで、モノをつくるだけでなく、前後のストーリー(コト)も大事にしたいという方にも選ばれています。>> Tシャツくんミドル ★Tシャツくんミドルにはこんな活用方法もあります Tシャツくんミドルの最大デザインサイズは22cm角以内。普段はそれでも十分だけれど、たまに大きなサイズのデザインもプリントすることがあるという方は、「シルクスクリーン製版サービス ロゴスル」との併用がおすすめ!必要な時だけワイドサイズ(最大デザインサイズ21×31cm)を注文すれば、費用も抑えることができ、収納スペースにも困りません。>> シルクスクリーン製版サービス ロゴスル C ⇒Tシャツくんワイドがおすすめ 版づくりも自分でやりたいし、大きなデザインをプリントすることが多いという方はTシャツくんワイドがおすすめ。22×36cm(推奨は22×32cm程度)までのデザインを製版することができるTシャツくんワイド製版機。Tシャツのバックプリントのような大きなデザインはもちろん、ミドルフレームやスモールフレームも製版できるので、まさに大は小を兼ねる最強コスパです。>> Tシャツくんワイド製版機 ★Tシャツくんワイド印刷機との併用がおすすめ ワイドフレームは片手で押さえて片手でプリントすることもできますが、大きなデザインになればなるほど一人でプリントするのはかなり大変…ワイド印刷機があれば、フレームを固定することができるだけでなく、Tシャツ数十枚などの多枚数プリントの時も位置合わせが楽にでき、一気にプリントできるので作業効率が大幅アップ!>> Tシャツくんワイド印刷機 D ⇒シルクスクリーン製版サービス ロゴスルがおすすめ 版づくりはプロにお任せしてプリント作業に集中したいという方は、データを送るだけで製版済みの版が届くシルクスクリーン製版サービス ロゴスルがおすすめ。スモール~ワイドまでの各種サイズに加え、より本格的なアルミフレームも取り揃えています。>> シルクスクリーン製版サービス ロゴスル ★ワイド以上のサイズはTシャツくんワイド印刷機との併用がおすすめ ワイドフレームやアルミフレームを使う時はワイド印刷機との併用もおすすめ。ワイド印刷機があれば、フレームを固定し一人で作業できるだけでなく、Tシャツ数十枚などの多枚数プリントの時も位置合わせが楽にでき、一気にプリントできるので作業効率が大幅アップ!>> Tシャツくんワイド印刷機 E ⇒相談・レクチャーへ 新商品イベントやワークショップなど企業での利用を検討している方は一度ご相談ください。イベント規模や概要などをヒアリングさせていただき、必要なものをご提案いたします。また、実際のイベントを想定したレクチャーも行っていますので是非ご活用ください。>> 相談・レクチャーはこちら フルカラーのデザインなら『転写フィルム作成サービス』 シルクスクリーンではやや上級者向けのフルカラー印刷は、転写フィルム作成サービスもおすすめ!フルカラーのイラストもそのままプリントすることが可能。アイロンで簡単に転写することができるので、特別な技術は必要ありません。>> 転写フィルム作成サービス シルクスクリーンを始めてみよう! 自分にぴったりの商品・サービスは見つかりましたか?Tシャツくんの使い方レクチャーも平日9時30分~16時45分の間で行っています。動画だけでは分かりづらい点などをご質問いただきながらご参加いただけますので、こちらもぜひご活用ください。

-

シルクスクリーンの「目詰まり」問題。目詰まりを除去するには?目詰まりさせない方法は?

Tシャツくん シルクスクリーン 目詰まりを除去するには?目詰まりさせない方法は? シルクスクリーン、とくに水性インクでのプリントで気になるのがスクリーンの「目詰まり」。目詰まりを除去したいんだけどどうすれば良いの?そもそも目詰まりさせない方法はないの?などなど、今回は「目詰まり」問題についてお話したいと思います! 目次「目詰まり」って何?そもそも…スクリーンを目詰まりさせないためには? ①エアコンの風向きに注意する ②インクの種類を変えてみる ③こまめにスクリーンの裏を掃除する ④下準備をしっかりする ⑤目づまり防止バインダーを使う ⑥かすれも味!なデザインにするもし…目詰まりしてしまったらどうする? ①版の掃除をする ②目づまり除去液を使うまとめ 「目詰まり」って何? シルクスクリーンプリントで言う「目詰まり」とは、スクリーンの網目に残ったインクが乾燥し、メッシュを詰まらせてしまうこと。1枚目・2枚目は綺麗にプリントできたのになんだかだんだんかすれてきた…、2枚目のプリントまでかなり時間が空いてしまい絵柄がかすれた…というのはこの「目詰まり」が原因! スクリーンは網戸のようにメッシュになっているので、ここにインクが残ったまま乾燥すると、網目が詰まってインクが通らなくなってしまうのです。 そもそも…スクリーンを目詰まりさせないためには? ①エアコンの風向きに注意する シルクスクリーン エアコンの風向きによるスクリーンの乾燥に注意 エアコンの風は乾燥による目詰まりの大敵!印刷するところに風が直撃するような場合は、風向きを一度調整してみてください。空間自体が乾燥していない状態が望ましいので、冷房・暖房を切ってしまうのが一番ですが夏は暑いし冬は寒い…と体調を崩しかねないので、適宜調整してくださいね。加湿器などを活用するのもおすすめです! ②インクの種類を変えてみる Tシャツくん 水性 シルクスクリーン インク 一口に水性インクと言っても様々な種類があります。Tシャツくんの水性インクシリーズで一番目詰まりを起こしにくいインクは「ソフト」です。次に目詰まりしにくいのが「プレーン」。「リッチ」はこってりとしているので目詰まりを起こしやすいですが、その分黒や赤などの濃色生地にもはっきりと発色します。 濃色生地に印刷したい!という方以外は「ソフト」や「プレーン」を選ぶことをおすすめします◎ シルクスクリーンインク「ソフト」はこちらシルクスクリーンインク「プレーン」はこちら ③こまめにスクリーンの裏を掃除する シルクスクリーン 裏面の掃除で目詰まりを除去 目詰まりを防ぐために、こまめに版の裏面を掃除するというのも良い方法です。数枚印刷してかすれてきたな…というタイミングでも良いですし、○枚印刷したら掃除する!と決めてしまうのもOK。インクが乾く前であれば、版の裏面を濡らしたティッシュや布で拭き、乾拭きをすれば目詰まりも解消しますよ。 Tシャツくんの正しいお手入れ方法は動画の後半でも説明しています! https://www.youtube.com/watch?v=E4g2VieB8fo&t=140s Tシャツくんミドルの使い方 ④下準備をしっかりする シルクスクリーン 下準備 パネルにスプレーのりを吹き付けTシャツにセット 目詰まりには乾燥が敵なので、裏を返せば乾燥する前にささーっと手早く印刷してしまえばOK。印刷する枚数分Tシャツにパネルをセットしておく、など「刷る」作業を連続してできるように下準備はしっかりしておきましょう。 ⑤目づまり防止バインダーを使う Tシャツくん 目づまり防止バインダー ②でお話した通り、目詰まりを起こしやすい「リッチ」は別売りの「目づまり防止バインダー」を混ぜるのもおすすめ。これを混ぜることによって「プレーン」に近づいてくれるので目詰まりの速度を遅らせることができます。ただし、入れすぎると濃色生地に発色しにくくなってしまうので注意! 「目づまり防止バインダー」はこちら ⑥かすれも味!なデザインにする Tシャツくん シルクスクリーン 紙へのプリント 手描き風の文字やイラストなど、あえてかすれた感じのデザインにしてしまうのもアリです。手作りの良さが伝わるかも? もし…目詰まりしてしまったらどうする? ①版の掃除をする シルクスクリーン 裏面の掃除で目詰まりを除去 絵柄がかすれてきたな…と気づいてすぐであればまだまだ問題なし。先程お話したスクリーンの裏面の掃除を行いましょう。 実際のお掃除方法は動画の後半をチェック! https://www.youtube.com/watch?v=E4g2VieB8fo&t=140s Tシャツくんミドルの使い方 ②目づまり除去液を使う Tシャツくん 目づまり除去液 一部分の目詰まりであれば「目づまり除去液」も効果的。目詰まりが気になる部分にスプレーをして、インクがやわらかく溶けたらそっと拭き取るだけ。部分的な目詰まりには効果的ですが、何度も使用したり、広範囲に使用するとスクリーンが傷むので注意が必要です。あくまでも線の一部が目詰まりした、など数センチ以内の目詰まりに使用しましょう。 「目づまり除去液」はこちら ①、②でも解決しない目詰まりの場合は版を作り直すのがベター。数枚で作り直し、となってしまうのはもったいないので、目詰まりさせないためにでお伝えした6つをぜひ試してみてくださいね! まとめ 今回はシルクスクリーンの大敵「目詰まり」についてお話しました。 デザインのかすれ、目詰まりに悩んでいたという方はぜひ一度お試しください!

-

シルクスクリーン多色刷り‐クリアファイルで簡単2色刷りに挑戦!~おぎこラボ

今回は(きっと)みんなやってみたい!多色刷りについてご紹介。 位置合わせが難しそう…上級者しかできないんでしょ?と何かと距離を置かれがちな多色刷り。自分にはできない!と諦めていた方にクリアファイルを使って簡単に2色刷りをする方法をご紹介します??この方法なら3色、4色、もっとたくさんの多色刷りもできちゃうんです。 今回はTシャツくんワイド印刷機を使いましたがもちろんご自宅のテーブルなどでもOK! クリアファイルはカットしてペラペラ1枚の状態で使うのがおすすめです◎ みなさんぜひお試しあれ〜? ※実際に多色刷りをしている動画はInstagramの2枚目にあります↓↓↓ この投稿をInstagramで見る HANDo(ハンドゥ)(@hando__official)がシェアした投稿