チョコ以外のバレンタインプレゼントに♪シルクスクリーンで手作りペアグッズ

もうすぐバレンタイン。今年のプレゼントはチョコレート以外にしてみませんか?

こんな人にあげるのがおすすめですよ!

- 甘いものが苦手な人へ

- ダイエット中の人へ

- 長年お付き合いのあるパートナーへ、いつもと違うものをプレゼント

気軽にプレゼントしやすい小物で作成

ペアグッズの中でも、ちょっとした小物なら気軽に渡しやすくておすすめ。

せっかくのペアグッズなので、2つをくっつけて1つの絵柄になるものを作りたいと思います。

今回は下記2の方法でプリントしてみます。

1 マスキングテープで半分ずつ隠して刷るver.

2 ズボラver.(2枚一緒に、いっぺんに刷る)

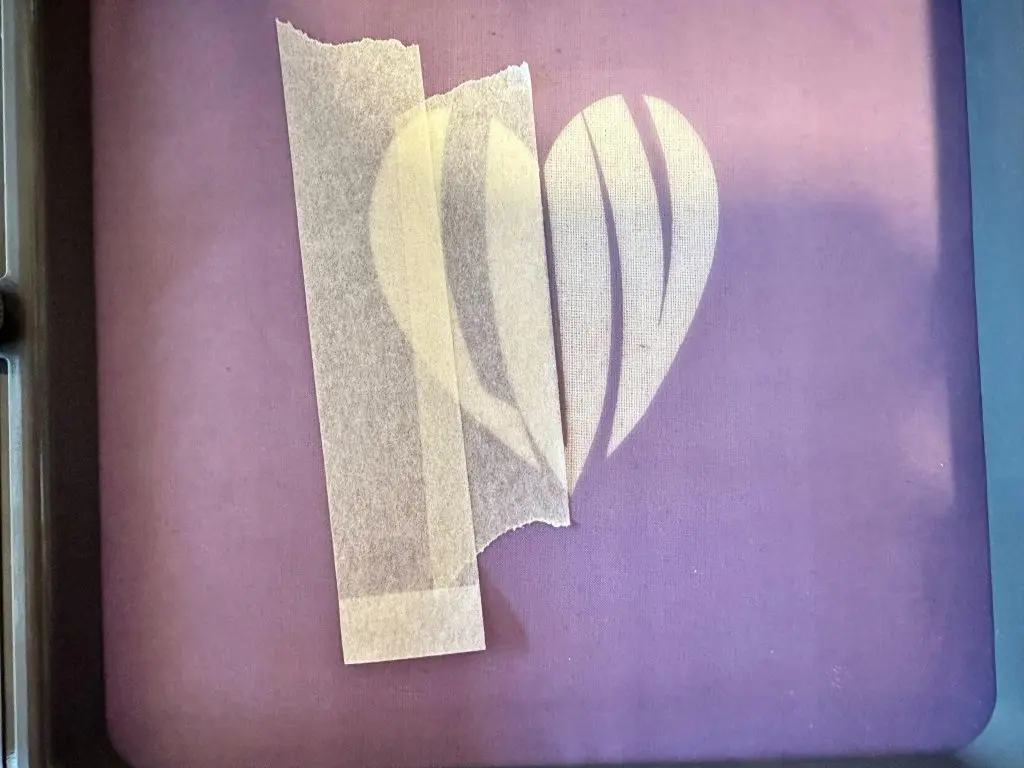

半分をマスキングして、慎重に

ちょうど半分になるように、真ん中からマスキングテープを貼っていきます。

プリントする位置を決めます。

初めてセットするこの瞬間は、ちょっと緊張します。

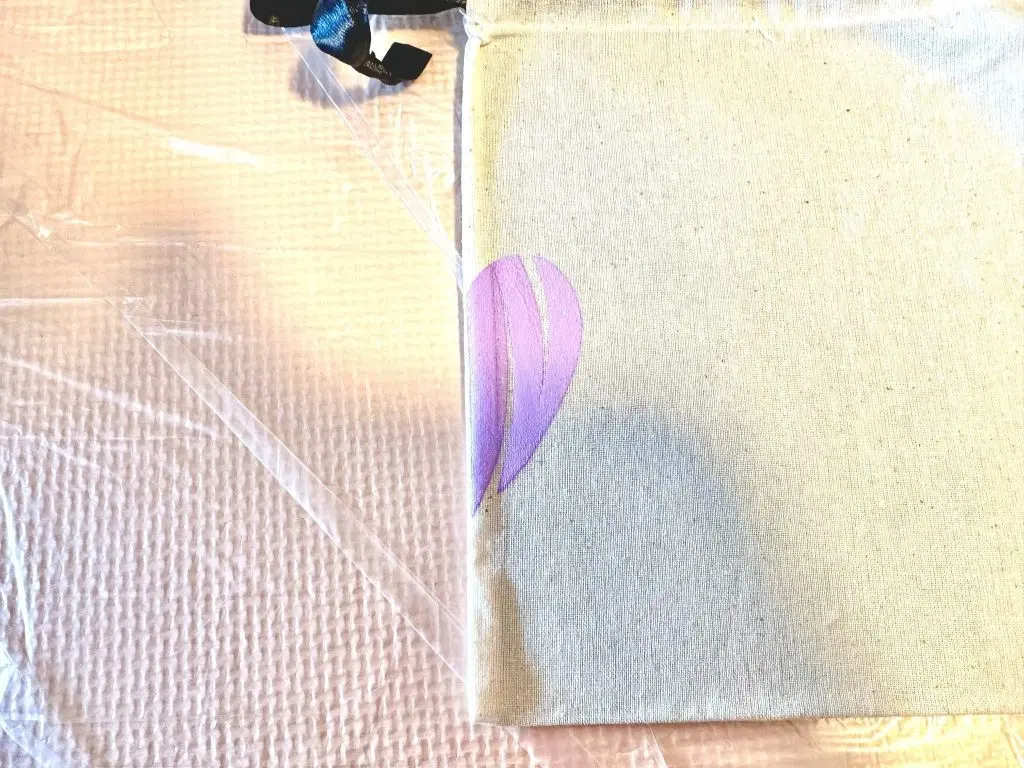

ハートの半分ができました

刷り上がったらスクリーンをティッシュで軽くお掃除して、マスキングテープを外します。

反対側も同様に

先程とは反対側の右側にマスキングテープを貼っていきます。

最初に刷ったものと同じ位の位置になるように、しっかり抑えます。

ずれないように、少しずつ位置を調整してセット完了。

先程と同様に刷ります!

当たり前ですが、マスキングテープのところはインクが落ちないのでインクは絵柄の方に半分のみ乗せるだけでOK。

もう片方の仕上がりは・・・

マスキングしたはずの右側部分に、少しインクがうつってしまいました。

テープはしっかり貼られているので、一度目のインクがまだ残っていたのか・・・。

版のお掃除は手を抜かずにしっかり行った方が良いですね。

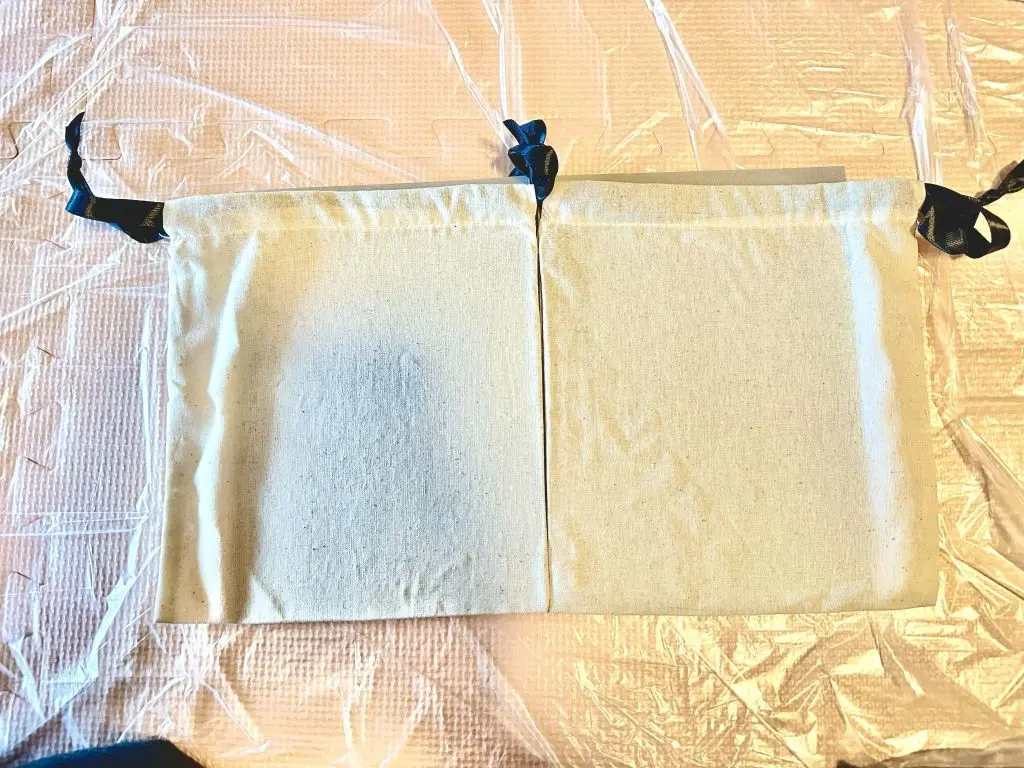

次はズボラVer.で刷ります

気を取り直して、今度はズボラバージョンで刷ってみましょう。

先程はハートの半分をマスキングして一枚ずつ刷りましたが、今度は2枚いっぺんに刷ります!

気をつけるのは、刷る前に2枚の位置をきちんとずれないように合わせるだけ。

後は、通常と同じように刷ります!

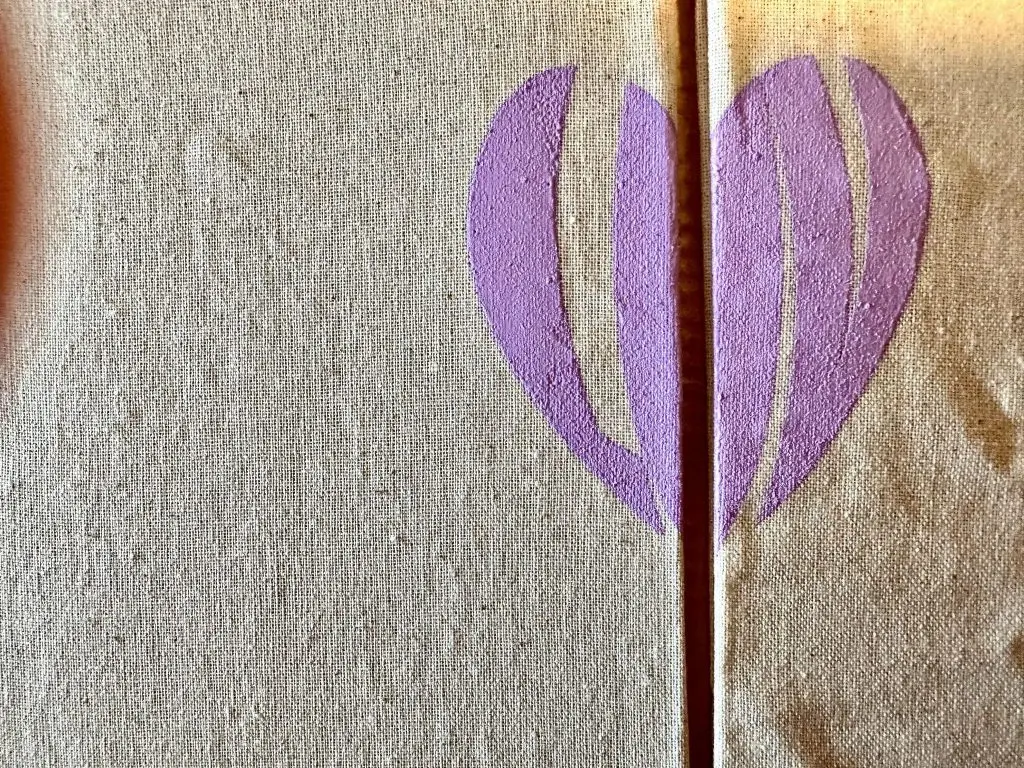

結果

なんと、マスキングをして丁寧に作業したときよりもだいぶきれいに仕上がりました!

ちょうど2枚の隙間にインクが落ちない部分が重なってうまくいったのかもしれません。

(ただ、何度も刷ったせいか端のほうのインクが少し厚盛りになってしまいました…)

結論

2枚で1つの絵柄が完成するものは、思い切って2枚一緒に刷ってもきれいに仕上がりました!

ポイントは位置がずれないようにしっかり確認すること。

恋愛もシルクスクリーンも、時には慎重になりすぎるより勢いが大切なのかもしれません(うまくまとまりました)。

もっと手軽に♪Tペンだと子供も一緒にできる

シルクスクリーン以外でも手作り小物を作ってみたい。そんなときはTペンが便利です。

名前の通りペンからインクが出てくるタイプなので、お絵かきするように簡単&自由に描けるのが嬉しい。

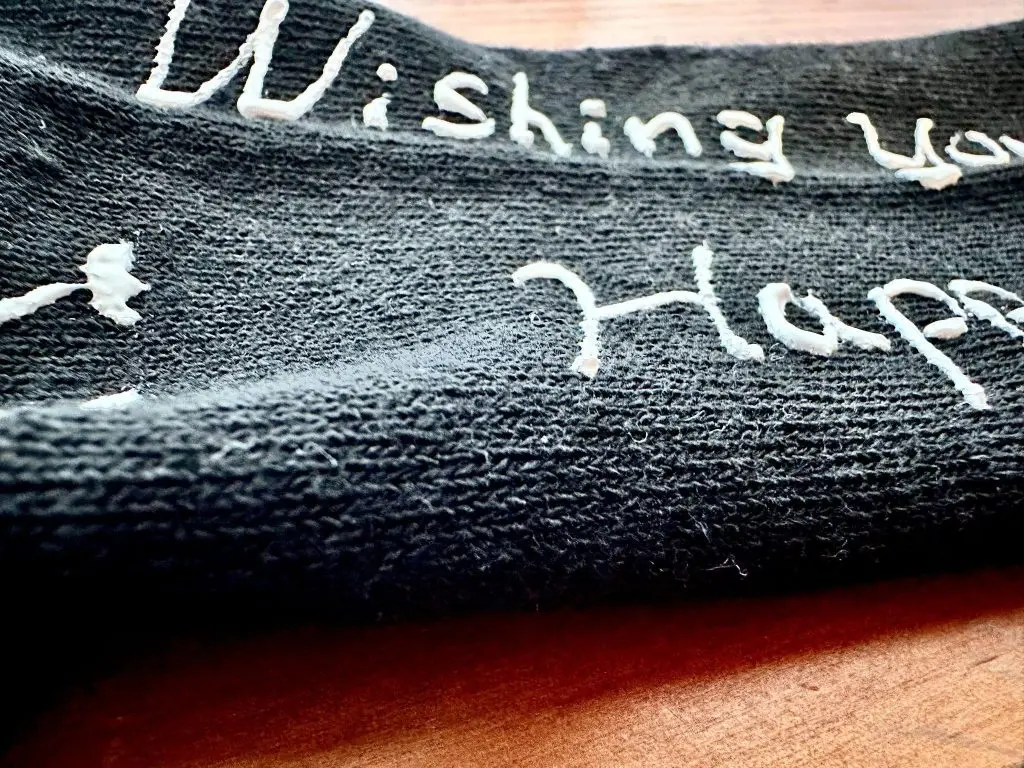

今回は、発泡インクのTペンで靴下の底面に滑り止めを手作り!

発泡インクは、熱を加えるともこもこ膨らむ特殊なインクです。

Tペンの発泡インクは6色あります!

T-ペン 発泡:https://www.webshop.hando-horizon.com/SHOP/106161200.html

(青、緑、黄、赤、白、黒の全6色 HANDoのWeb Shopでご購入いただけます)

パパへのバレンタインプレゼントということで、子供(3歳)と一緒に作成します。

黒の靴下に描くので、白のTペンをチョイスしました。

【下準備】

裏写り防止&描きやすくなるように、靴下の中に厚紙をセット。

厚紙を靴下の形にカットして、スプレーのりをかけています。

さっそくTペンで描いていこう!

靴下の底の部分にメッセージや絵柄を描いていきます。

インクを均等に薄く乗せるといい感じになるようなのですが・・・3歳の子供だと力加減がちょっと難しい。片手でインクを出せず、両手持ちに。

てんてん、と点を作るだけなら子供でも簡単にできるのですが、インクの出方を考えながらやるのはやはりまだ難しい様子。

描けました!

はい、ここで「インク出しすぎでは」と思った方。正解です。

次はインクをよく乾かして、インクを載せた反対側の面にスチームアイロンをあてていきます。

今回は描いて1日インクを乾燥させた後、2日目にスチームアイロンをあてました。

もこもこ膨らみました!この瞬間は楽しくてテンションが上がります!

ホイップクリームのようにたっぷりインクをのせた部分は、少し強めに引っ張るとポロリと取れてしまいました。。

お洗濯の摩擦でも落ちてしまいそうなので、やはり「薄く、均一に」インクをのせるのが成功のポイントですね。

【着用の感想】

子供が作ったものを試しに履いてみると、予想通りの異物感。

使うとすると、滑り止めというよりはソフトな足裏マッサージとして短時間着用でしょうか。

結論

- Tペンの発泡インクは、均一にのばしながら描こう

- Tペンの発泡インクを使う場所は、靴下の底面より側面の方がいいかも

厚手の靴下だと底面の凹凸にムラがあってもあまり気になりませんが、薄手の靴下の滑り止めにするなら、過去記事のようにシルクスクリーンで作成した方がムラなくきれいに仕上げやすいかもしれません。

可愛くて実用的!~シルクスクリーン印刷の発泡インクで靴下の滑り止めを刷ってみよう!~おぎこラボ

今回使用したもの

・シルクスクリーン印刷キット「ロゴスル」

↪版の追加は「ロゴスル おかわり製版」

※「ロゴスル」「ペーパーロゴスル」はリニューアルに伴い販売終了となりました。

>>後継品はこちら

・布用ペン「Tペン(発泡タイプ)」

大切な人にバレンタインのプレゼント

巾着や靴下のような小物はいくつあっても便利なので、気軽にプレゼントしやすいですね。

毎年の定番にしても楽しそうです!

心がこもったプレゼントは何をもらっても嬉しいもの。

今年はシルクスクリーンでぜひ手作りに挑戦してみてください♪

おすすめ記事

labo-

シルクスクリーンで写真を刷ろう!①【網点とは?データの作り方は】

シルクスクリーンで写真をプリントすると面白い!というのをご存じですか??いつもの写真もこんなふうに! 元の写真 「こん」でプリント! インクの色を変えるだけでイメージもがらり! 「さくら」でプリント 「みどり」でプリント 写真をシルクスクリーンプリントするためには、シルクスクリーン用のデータに作り変える必要があります。 写真をモノクロコピーするだけじゃダメなの?と疑問に思う方もいるかもしれませんが、シルクスクリーンの原稿は真っ黒が原則!グレーなどの中間色は製版できません。 モノクロコピーした原稿 グレー部分はスクリーンが抜けませんでした シルクスクリーンでは、写真データを【網点処理】をすることでグラデーションを表現します◎ というわけで今回は写真をシルクスクリーンでプリントするための ・写真データの作り方 ・オススメの線数 などについて、詳しく解説していきます! ◎目次① データの作成 1.Photoshopで写真を開く 2.サイズと解像度を設定 3.グレースケール化 4.モノクロ2階調→網点設定 └「線数」とは └「角度」とは └「網点形状」とは 5.データ完成!② プリント③ フルカラープリントもできる?④ まとめ ① データの作成 1.Photoshopで写真を開く まずは、プリントしたい写真をPhotoshopで開きます。 東京タワーの写真をPhotoshopで開きました 2.サイズと解像度を設定 次に、「サイズと解像度」を設定します。メニューバー〈イメージ〉→〈画像解像度〉を選択 画像解像度の設定 以下のダイアログボックスが表示されたら、プリントサイズを設定します。 ・幅、高さを入力(左の鎖マークを繋げた状態で設定)・解像度は「300」と入力(単位は「pixel/inch」) ダイアログボックスで数値を指定 3.グレースケール化 次に、写真をグレースケールの状態に変更します。グレースケールとは、白と黒の中間色であるグレーの濃淡を254階調(グラデーション)で表現すること。 メニューバー〈イメージ〉→〈モード〉→〈グレースケール〉を選択 グレースケール化 「カラー情報を破棄しますか?」というメッセージが表示されたら、〈破棄〉を選択してください。 〈破棄〉を選択 4.モノクロ2階調→網点設定 グレースケール化したデータをモノクロデータにします。 シルクスクリーンではグレーをそのまま表現することはできないので、代わりに「網点」で階調を表現します。(網点については次の章!)網点を設定するために、グレースケール化した写真から一旦階調を取り去ります。 メニューバー〈イメージ〉→〈モード〉→〈モノクロ2階調〉を選択 モノクロ2階調 モノクロ2階調を選択すると、2つのダイアログボックスが出てきます。 ひとつ目の「モノクロ2階調」の設定では・解像度の出力:300pixel/inch・種類:ハーフトーンスクリーンと入力し、OKをクリック。 モノクロ2階調設定 ふたつ目の「ハーフトーンスクリーン」のダイアログボックスでは、網点の設定をします。(重要!) 網点(ハーフトーン)とは、印刷物の濃淡を表現するための小さな点のこと。網点の密度や大きさでグラデーションを作り、1色印刷でも豊かな表現を刷ることができます。 網点のオススメ設定は・線数 :15線・角度 :45度・網点形状 :円です。 オススメの設定 線数とは? 線数10、15、30、40の比較 ※角度:45度 網点形状:円 サイズ:150×100mm 線数とは、網点の密度のこと。すなわち、印刷の細かさ。線数が大きいほど精密な表現になり、小さいほどドットが粗くなります。 ちなみにTシャツくんでは、線数が大きい(=ドットが細かい)ほど製版の難易度がアップします。この後の〈②プリント〉の章でお話しますが、Tシャツくんで製版する場合、オススメは10~15線です。 角度とは? 45度、25度、90度の比較※線数:10 網点形状:円 サイズ:150×100mm 角度とは、網点が並ぶ方向。フルカラーでプリントする場合には重要な設定になりますが今回のように1色印刷であれば、お好みの設定で構いません。 網点形状とは? 網点形状の比較※線数:10 角度:45 サイズ:150×100m 網点形状とは、その名のとおり網点の形。「点」と言いながら、ラインや円、クロスなど様々な種類を選べます。こちらもお好みで設定してみてくださいね! 5.データ完成! 網点の設定を完了すれば、データが完成です。ここからはいつも通り、専用用紙に出力してから製版をしていきましょう! ② プリント さて、いよいよ製版とプリントです!線数10、15、30の3パターンでプリントしたものがこちら。 10線でプリント(左:全体 右:拡大)※角度:45度 網点形状:円 サイズ:150×100mm 15線でプリント(左:全体 右:拡大)※角度:45度 網点形状:円 サイズ:150×100mm 30線でプリント(左:全体 右:拡大)※角度:45度 網点形状:円 サイズ:150×100mm 【10線~15線】 レトロでアートな雰囲気に。シルクスクリーンならではの味があります◎製版も印刷も比較的簡単で、シルクスクリーンに慣れていない方でも挑戦しやすいですよ。ただし、10線はドットの存在感が大きいので写真によっては被写体がわかりづらくなるかもしれません。 【30線】 きめが細かく、実際の写真に近い見え方になりました。ただし、Tシャツくんでのアナログ製版ですとサイズによっては骨が折れる作業かも…。 30線で写真に忠実にプリントしたい!という方は、デジタルによる製版が可能な製版サービスのご利用も合わせてご検討くださいね!※製版サービスの場合でも目詰まりは注意です https://www.hando-horizon.com/fukugyo/logosuru/ デザインの細かさと製版・プリントの関係性についてはこちらの記事でも解説しています。 https://www.hando-horizon.com/labo/11282 https://www.hando-horizon.com/labo/11370 ③ フルカラープリントもできる? ズバリ、できます!データの作成方法やプリント工程が多くなり少々手はかかりますがフルカラーも面白いですよ♪フルカラープリントのやり方は、こちらの記事で解説していますので是非ご覧ください! ▶シルクスクリーンで写真を刷ろう!②【フルカラープリント編】 ④ まとめ いかがでしたでしょうか?いつもの写真ががらりと印象が変わり、おもしろいですよね! 網点の設定の仕方でも仕上がりの印象が違うので是非いろいろなパターンで試してみてくださいね。 HANDoでは、シルクスクリーンを通してものつくりやみなさまの新しい一歩のサポートをしています。 シルクスクリーンのワークショップを運営してみたい!イベントでシルクスクリーンをやってみたい! など、シルクスクリーンにご興味をお持ちでしたら、ぜひ一度HANDoへご相談ください。 シルクスクリーンのお役立ち情報「ものつくりLABO」やイベントレポートも随時更新しています。 >「ものつくりLABO」記事一覧 > イベントレポート一覧 > お問い合わせフォーム

-

【初心者向け】シルクスクリーン印刷に必要な道具と手順を徹底解説

「自分だけのオリジナルTシャツを作りたい!」そう思っても、シルクスクリーン印刷は「難しそう」「道具を揃えるのが大変そう」と感じていませんか?ご安心ください。現代では、特別な知識や高価な設備がなくても、誰でも簡単に本格的なシルクスクリーン印刷を始めることができます!この記事では、シルクスクリーン印刷の基本原理から、必要な道具、手順を徹底解説。手軽に始めるための決定版である「Tシャツくん」や、初期費用を抑えられるサブスク・レンタルサービスについてもご紹介します。この記事を読んで今日からTシャツ作りに挑戦してみよう! シルクスクリーン印刷の基本とその魅力 シルクスクリーン印刷は、版画の一種である孔版(こうはん)印刷に分類されます。 シルクスクリーンの原理 枠に張られた目の細かいメッシュ状のスクリーン(紗)にインクが通り抜ける部分(孔)と、通り抜けない部分を分けることでデザインを印刷する仕組みです。 版(デザイン)の作成デザインは真っ黒で作成するのがポイントです。線幅1mm未満の線は失敗しやすいので、最初は線幅1mm以上のロゴなどシンプルなデザインがおすすめ。 インクをのせる版の上にのせるインクは後で戻せるので多めにのせるのがポイント。生地の種類や色によってインクを選びましょう。 印刷「スキージ」と呼ばれる道具を使って、インクを版の上から一気に滑らせることで、インクが孔を通って生地に落ち、プリントができます。 他の印刷方法にはないシルクスクリーンの魅力 耐久性が高い最後にしっかりとアイロンをかけることで定着が強くなり、洗濯を繰り返しても色落ちしにくい耐久性があります。 汎用性の高さTシャツはもちろん、トートバッグ、スウェット、木材、紙など、様々な素材に印刷可能です。 コスト効率初めて版を作るときは費用がかかりますが、一度版を作ってしまえば、同じデザインであれば何枚刷ってもインク代と材料費しかかからないため、多量の制作に向いています。 【一覧表】必要な道具 シルクスクリーン印刷を始めるために最低限必要な道具を「製版用」「印刷用」「その他」に分けるとこんな感じです。初めて聞く言葉でよく分からない、個別で揃えるのは大変そう…という方は、製版、印刷道具一式がセットになったTシャツくんがおすすめ。 ひとことメモ:感光乳剤を自分で塗る本格的な製版には「暗室」が必要ですが、「Tシャツくん」があれば、暗室は不要。カーテンを閉め直射日光を防ぎ、蛍光灯の真下などを避ければ部屋の電気は消さなくても製版できます! 【決定版】シルクスクリーン印刷の全手順 基本的なシルクスクリーン印刷の手順を5つのステップに分けて解説します。 Step 1 デザインの作成と原稿準備 1. デザイン作成デザインは黒1色で作るのが基本です。印刷したい部分を黒く塗りつぶします。線幅は1mm以上の太めがおすすめです。 2. 原稿出力作成したデザインを、OHPフィルム(Tシャツくんの場合は専用原稿用紙)に印刷します。 Step 2 製版(版を作る) この工程がシルクスクリーンの肝!まず最初の重要なポイントです。 1. 感光乳剤の塗布 ※スクリーン枠に張られたメッシュ全体に、感光乳剤(紫外線に当たると硬化する液体)を均一に塗布し、完全に乾燥させます。 ★Tシャツくんの場合感光乳剤って何?という方も多いはず。ご安心ください。Tシャツくんスクリーンには感光乳剤がすでに塗られているため、感光乳剤を塗布する工程は不要です! 2. 露光(感光)乳剤を塗ったスクリーンに、原稿(OHPフィルム/Tシャツくん専用原稿用紙)を貼り付けます。貼り付けにはスプレーのりを使いましょう。 この状態で露光機(Tシャツくん本体)に入れます。光が当たった部分は乳剤が硬化し、光が遮られたデザイン部分は硬化しません。 3. 水洗い露光後、スクリーンを水で洗い流します。光が当たらなかったデザイン部分の乳剤が溶け落ち、インクが通る「孔(あな)」が開きます。Tシャツくんの場合は、専用のハケを水で濡らし擦ることでこの工程が完了します。 4. 乾燥スクリーンをドライヤーで完全に乾燥させます。これで版が完成です! Step 3 印刷の準備 1. プリントする素材の準備中敷き(専用のパネルや厚紙など)にスプレーのりを吹き付け、Tシャツやトートバッグなど素材の中に入れます。しっかりと生地を密着させ、ズレないように固定しましょう。裏面へのインク漏れも防ぎます。 2. 刷る場所を決める素材の上に版を置き、プリントしたい場所を決めます。 Step 4: 印刷(刷る) 1. インクを乗せるデザインの上部に多めにインクを乗せます。 2. スキージで印刷スキージを約60度の角度で持ち、均等に力をかけながら上から下へ動かします。途中で止めずにスムーズに動かすのがコツです。力が弱いとインクが落ち切らなかったり、目詰まりの原因になるので強めに刷ってOK。 3. 確認ズレないようにゆっくり版を持ち上げます。 Step 5: 乾燥・定着 1. 熱処理をするインクを完全に乾燥させた後(自然乾燥もしくはドライヤー)、必ずアイロンやヒートプレス機で熱を加えます(インクの種類により温度・時間が異なります)。この熱処理によってインクが繊維にしっかりと定着し、洗濯しても色落ちしないTシャツが完成します! 初心者こそキットやレンタルサービスがおすすめ 「道具や手順が多いな…」と感じた方にこそ、Tシャツくんのように一式セットになったキットをおすすめします。シルクスクリーンに必要な道具と工程を大幅に簡略化してくれる、初心者にとって最強のツールです! Tシャツくんを使うメリット 暗室不要で失敗なし最も難しいとされる製版工程が簡単に行えます。複雑な光量や時間の設定に悩む必要がありません。 道具が一式揃う必要なフレームやインクなどが全てセットになっているため、すぐに印刷を始められます。 コンパクトな設計特にTシャツくんミドルは軽量&持ち手付きなので、使わないときは収納しやすく、自宅のテーブルなど省スペースで作業ができます。 まずはお試し!Tシャツくんサブスク・レンタルサービスのススメ 「Tシャツくん」の便利さはわかったけれど、本体を購入するのはまだ迷う...という方には、Tシャツくんのサブスク・レンタルサービスがおすすめ! 低リスク本体価格を支払うことなく、必要な期間だけ機材を借りることができます。まずは数か月だけ試してみたいという方にもおすすめです。 イベントに最適文化祭や学園祭、短期のサークル活動など、短期間でTシャツを制作したい場合にも、必要な時だけ借りてコストを抑えられます。 借り続けると自分のものになる12か月間(360日間)借りると所有権はお客様に。Tシャツくんは自分のものになります! まずは低予算・低リスクで挑戦し、シルクスクリーンの楽しさに触れてみてください。 まとめと次のステップ シルクスクリーン印刷は、一度仕組みと道具を理解すれば、誰でもプロ並みの本格的なTシャツを作ることができます。この記事で学んだこと シルクスクリーンは「孔版印刷」の原理で耐久性が良い 製版(版作り)が仕上がりを左右する重要な工程 道具は全てセットになっているTシャツくんが便利 オリジナルTシャツ作りに挑戦しよう! 「すぐにでも始めたいけど、道具を揃えるのはまだ不安…」 そうお考えであれば、まずは低予算・低リスクで始められる、Tシャツくんのサブスク・レンタルサービスをチェックしてみましょう! ⬇️ Tシャツくんのサブスク・レンタルサービスの詳細はこちらhttps://www.hando-horizon.com/next/tshirtkun-rental/ ⬇️ Tシャツくん本体のラインナップとインクの種類はこちらhttps://www.webshop.hando-horizon.com/Tshirt-kun.php

-

文化祭や体育祭のクラスTシャツ・ポロシャツをオリジナルデザインで手作りしよう!

文化祭、体育祭の準備は進んでいますか? 友だちといっぱい汗を流し、ときにはたくさん話し合い衝突することもあったり、学校の行事ってたのしい反面、大変なこともありますよね。ですが学生でないとできない貴重な経験がたくさんあります。ぜひ、たくさん悩んで楽しんで、忘れられない思い出をつくりましょう! ところで、クラスTシャツはもう作りましたか? みんなでおそろいのTシャツを着ると、出し物のオリジナリティやクオリティも違って見えますし、なにより団結力も強まりますよね。ぜひ学生のみなさんに学校イベントを最高の思い出にしていただきたくて、クラスTシャツの作り方をご紹介していきます。 便利なのはやっぱりネット注文 クラスTシャツ ネット注文 「クラスTシャツ」や「オリジナルTシャツ」で検索すると、広告を含め、たくさんの業者がヒットします。オリジナルTシャツで検索すると法人向けのものがたくさんヒットするので、学生さんの場合はクラスTシャツで検索した方が希望にあった業者に出会えるかもしれません。低価格なものや、短納期のものまでたくさんあります。 デザインで魅せるならやっぱり白Tシャツがおすすめですし、パッと見てわかるオリジナリティを出したいならカラーの無地Tシャツや黒Tシャツ、中にはボーダーTシャツなどの柄物を扱っている業者もあるので、好みに合わせて検索してみてください。 せっかくなら、みんなで手作りしてみる? クラスTシャツ シルクスクリーンで手作り ネットで注文もいいけれど、せっかくならTシャツをハンドメイドしてみてはいかかでしょう。難しそう? 大丈夫です! 文化祭や体育祭を手作りできるみなさんになら、クラスTシャツを作るくらい簡単です! ここからは、ネット注文以外でクラスTシャツを作る方法を3つご紹介していきます。 オリジナルデザインのTシャツ、ポロシャツをお手軽に手作りする方法は大きく分けて2つ。HANDoの施設でプロに教わりながら作る方法と、学校などでみんなで試行錯誤する方法。今はYoutubeなどで刷り方の動画などもたくさんあるので、学校でみんなでワイワイ作るのも楽しそうですね! 学校で手作りTシャツ印刷 その① インクを用意するだけ! シルクスクリーン製版サービス シルクスクリーン製版サービス シルクスクリーン Tシャツくんインク シルクスクリーンが初めてでもかなり簡単にオリジナル印刷ができる方法として、シルクスクリーン製版サービスがあります。 印刷したいデザインを作って、入稿(デザインと一緒に申込み)します。あとは、プリントに必要なもの(主にインク)を準備するだけ。版はフレームに入った状態で届くので、版が届いたら、学校で友だちとTシャツプリント大会! これでTシャツと、思い出の完成です! あまり派手に机や教室の壁や床を汚すと、後で先生に怒られますし、制服につくと大変なので、みんなジャージなどに着替えて印刷しましょう〜! シルクスクリーン製版サービスはこちら 学校で手作りTシャツ印刷 その② もっと手軽に! キット販売のロゴスル https://www.youtube.com/watch?v=5itAdgJEs7g シルクスクリーン製版サービスもよさそうだけれど、結局なにが必要なのかイマイチわからない、できればまとめて購入できた方がいいなーって方には、必要なものがキットで届くロゴスルがおすすめ。 印刷したいデザインを入稿、インクを1色選んで購入すると、印刷に必要なものがすべてキットになって届きます。文化祭や体育祭の準備って、ただでさえ考えることが多くて大変ですよね。思い出はたくさんつくりたいけれど頭がパンクしそうで……って方はぜひロゴスルを検討してみてください。 ロゴスルはこちら ※ロゴスルは商品リニューアルのため、内容が変更になっています。 ただ、ロゴスルという名前の通り、ロゴをプリントしたい方向けのキットなので、少し小さめの版になってしまいます。おしゃれなワンポイントのTシャツや、控えめなロゴTシャツをイメージしてデザインしてください。 プロに教わりながら手作りに挑戦 HANDoの創作体験で、Tシャツにオリジナルプリントをしよう 東京・吉祥寺 HANDo KICHIJOJI 東京都の吉祥寺駅徒歩3分に、HANDo(ハンドゥ)という創作体験ができる施設があります。ここではプロがつくり方を教えてくれるので事前知識はゼロでOK! プリントしたいデザインのイメージと、文化祭や体育祭への情熱があれば大丈夫です! まずは、こちらのページから創作体験の予約をします。あとは、印刷したいもの(みなさんの場合はTシャツやポロシャツですね!)を用意するだけ。なんと、費用は施設利用料のみで、インクは使い放題!しかも、詳しいやり方をプロが教えてくれるんです! 当日は、印刷したいものと、プリントしたいデザインのイメージ、文化祭や体育祭への情熱をお持ちください!(ちょっとくどいですね……) HANDoで体験できるTシャツ(ポロシャツ)プリントは以下の3種類。 シルクスクリーン印刷 シルクスクリーン工房ではTシャツや紙袋などへのプリントができる シルクスクリーン印刷とは、孔版印刷の一種で、メッシュ(網の目)状のスクリーン(版)にインクを通過させる孔(あな)をあけて印刷する技法です。 HANDoでの創作体験では、プリントしたいデザインを黒1色で紙に手描きして(データの持ち込みもOKです!)、製版、Tシャツにプリントします。細かい工程は現場でスタッフがサポートしますので大丈夫です!事前にどうしても知りたいという方はこちらのサイトをご覧ください。 転写プリント 転写プリントではフルカラー印刷が楽しめる 転写プリントとは、転写紙と呼ばれる専用のシートにデザインを印刷し、それを衣類に熱で圧着させるプリント方法です。手描きのイラスト以外に、写真などの画像や細かい柄などもフルカラーでプリントすることができます。(現在、施設で転写紙の販売はしておりません。お持ち込みをご希望の場合はご予約前にお問い合わせください。) インクジェットプリント 布へのインクジェットプリントではボタン一つでフルカラー印刷が可能 布用インクジェットプリントとは、衣類に直接印刷するプリント方法です。専用のソフトウェアを使用してデザインを作成します。スマートフォンやUSBメモリのデータを取り込むこともできるので簡単にデザインを作成できます。 みんなで手作りすると思い出も増えるよね 文化祭や体育祭の準備って、猫の手も借りたい……身体がいくつあっても足りない……なんて大変なこともありますが、そこは若さでがんばって! 大人になってからでは得ることのできない青春が、学校にはたくさんあります。 「みんなでクラスTシャツを作った」コト自体が貴重な思い出になりますが、Tシャツなのでモノとしても思い出に残ります。文化祭や体育祭って、自分の記憶や写真には残るのですが、意外にモノって残らないんですよね。 いつか、クラスTシャツを見て青春を思い出したり、同窓会でTシャツ作りの思い出話に花を咲かせたり、そんなシーンがみなさんに訪れたらうれしいです。

-

シルクスクリーンとは?やり方や必要なもの、印刷手順や体験できる場所を紹介

シルクスクリーンとは シルクスクリーンとは孔版印刷の一種で、メッシュ(網の目)状のスクリーン(版)にインクを通過させる孔(あな)をあけて印刷する技法です。現在はテトロンやポリエステルでつくられていますが、昔はこのスクリーンに絹(シルク)を使っていたという歴史上の理由から、シルクスクリーン、シルクスクリーン印刷、シルクスクリーンプリント、シルクプリントなどと呼ばれています。 シルクスクリーンってどうやるの?必要なものや手順を紹介 <必要な道具と材料> シルクスクリーンの道具一覧 ・スクリーン版・インク・スキージ・ヘラ・スプレーのり・プリント用のパネル(中敷き)・ティッシュ・水を入れたコップ・Tシャツなど刷る素材・ドライヤー(・アイロン) 「スクリーン版」はTシャツくんを使って自分で作るパターンと、製版サービス「ロゴスル」を使って製版済みのスクリーン版をご自宅へお届けするパターンが選べます!「Tシャツくん」がおすすめの方・版づくりから楽しみたいこだわり派さん・自分の手でつくることをストーリーとして大事にしたい方「シルクスクリーン製版サービスロゴスル」がおすすめの方・シルクスクリーンを試してみたい初心者さん・プリント作業に集中したい方それぞれの詳細は下記ページもしくは記事の後半でご紹介しています! Tシャツくんhttps://www.webshop.hando-horizon.com/SHOP/101390016.html シルクスクリーン製版サービス「ロゴスル」https://www.webshop.hando-horizon.com/SHOP/361540/list.html <印刷できるものとインクの種類> Tシャツくんシルクスクリーンインクは水性から油性まで種類豊富!綿素材はもちろん、ポリエステルやナイロン、撥水生地にプリントできるインクのほか、ガラスやプラスチックに印刷できるインクも。 Tシャツくんシルクスクリーンインク ソフト・プレーン・リッチの比較 Tシャツくんでスタンダードなインクは「プレーン」「リッチ」「ソフト」の3種類。誰でも扱いやすく目詰まりしにくいプレーン、目詰まりしやすいけど濃色生地にもよく発色するリッチ、濃色生地には発色しないけど目詰まりしにくくサラッとした仕上がりになるソフト。用途やお好みでぜひ使い分けてみてくださいね。 Tシャツくん 水性 シルクスクリーンインク 素材対応表 NEW!エコな詰め替えタイプも出ました! Tシャツくんシルクスクリーンインク「プレーン」にエコな詰め替えタイプも新登場!お手持ちの容器を繰り返し使うことができ、ゴミもコンパクトなのが嬉しいポイント。 Tシャツくんシルクスクリーンインク プレーン500gオトクな詰め替えタイプはこちら Tシャツくん シルクスクリーンインク全種ご紹介!水性・油性の違いも。 <シルクスクリーンのやり方・印刷手順> ①中敷きを入れる。 ②刷りたい位置に版を置く。 ③絵柄の上部にインクを乗せる。 パネルを入れる 版を置く インクを乗せる ④スキージで刷る。 ⑤版を持ち上げて… ⑥乾いたら完成! スキージで刷る 版を上げる 完成! シルクスクリーンの特徴・メリット ①自宅でも手軽に始められる シルクスクリーンは何か大きな業務用の機械だったり、作業場のような場所がないとできない…なんてことはありません!道具さえ揃えてしまえば皆さんのご自宅でも簡単に始めることができますよ♪ ②自分でオリジナルのTシャツや年賀状が作れる Tシャツくんのスクリーンでは、1枚でおよそ100階程度の印刷ができます。文化祭や体育祭でクラス全員分のオリジナルTシャツや、その年の年賀状大量印刷!なんてものもお手の物。 https://www.hando-horizon.com/report/3461/ ③図版が反転しない デザインは反転させなきゃならないの?何か難しいことをしなきゃいけないの?なーんてことはありません!描きたいものをそのまま、唯一の注意点は「真っ黒」で作っていただくことだけ! ④多色刷りもできる シルクスクリーンは基本的に1色刷りでしょ?というイメージがあるかもしれませんが、ちょっとした工夫で2色、3色といった多色刷りもできちゃいます。どんな色の組み合わせにしようかな~と考えるだけでワクワクしますよね。 シルクスクリーンの特徴・デメリット ①デザインに工夫が必要 あまりにも細い線や細かい柄は、インクの目詰まりの大敵!成功しやすいデザイン作成の目安は「線幅1mm以上」です。 シルクスクリーン デザイン作成のポイント ②フルカラー印刷が難しい 「4色分解」という方法を使えば写真なども表現することが可能ですが、フルカラー印刷はかなり難易度高め。CMYK(シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック)の色の重なりでフルカラー表現をする方法です。 ③多少慣れが必要 スキージで刷るときの力の入れ具合で掠れてしまったり、滲んでしまったり…、また刷る素材によって力の調整が必要だったり…など、慣れるまでは難しく感じることも多いかもしれません。そこで、HANDoで一度プリント体験をしてみるのはどうでしょう?プロが製版から印刷まで丁寧にお教えします!この生地にはプリントできる?印刷のコツは?など様々な疑問も解決!上達への近道になるかも? HANDo KICHIJOJIでは、工房を体験・制作の場としてご利用いただくこともできます。シルクスクリーンが初めての方はもちろん、個展用の作品作りや販売製品の制作など、幅広い方にご利用いただけます。 詳細とご予約はこちらhttps://www.hando-horizon.com/manabiba/yoyaku/ ご自宅で簡単に始められるシルクスクリーンのおすすめセット ホリゾン・インターナショナル株式会社「Tシャツくんミドル」 ひとつずつ道具を揃えるのは面倒!という方にこそおすすめしたいのがTシャツくん。このセットがあれば製版から印刷まで、すべての作業が可能。自分で用意するのはイラストなどのデザインと刷りたいものだけ!Tシャツはもちろんトートバッグや靴下、ハガキや紙袋などにもプリントできるので、小ロット制作におすすめです。 Tシャツくんシリーズは全部で3種類。22cm角のプリントができるスタンダードなTシャツくんミドルのほか、12cm角のワンポイントプリントができるTシャツくんジュニアや22×36cm角のプリントまで対応したTシャツくんワイドも。それぞれ”大は小を兼ねる”ので、下のサイズのフレームもお使いいただけます!(ワイドならミドルサイズとジュニアサイズも作成可能) 自分で全部やるのはうまくできるか不安…という方には、シルクスクリーン製版サービス「ロゴスル」もおすすめ。難しそう…と感じる製版作業は全てお任せできるので、印刷したいデザインを送るだけで完成した版と必要な道具がご自宅に届きます。 Tシャツくんhttps://www.webshop.hando-horizon.com/SHOP/101390016.html シルクスクリーン製版サービス「ロゴスル」https://www.webshop.hando-horizon.com/SHOP/361540/list.html 気軽にシルクスクリーン印刷を体験してみよう シルクスクリーンプリントについてご紹介しました。手軽に楽しくオリジナルのTシャツや年賀状が作れるシルクスクリーンプリント。まずは少し体験してみたいという方はぜひ東京・吉祥寺のHANDo KICHIJOJIへ遊びに来てくださいね!プロが製版から印刷まで丁寧にお教えします。また、ご購入をご希望の方にTシャツくん無料レクチャーも実施中。この生地にはプリントできる?印刷のコツは?などのご質問もぜひお気軽にご連絡くださいませ。 お問い合わせはこちらhttps://www.hando-horizon.com/contact/