インテリアやプレゼントにも◎シルクスクリーンで手作りファブリックカレンダー

そろそろ年末モード。来年のカレンダーはどうしようと考え中の方、2023年は布製の「ファブリックカレンダー」にしてみてはいかがでしょうか。

ここ数年はファブリックカレンダーがじわじわと人気で、InstagramやTik Tokを中心としたSNSでもおしゃれなインテリアとして話題になっています。しかし紙のカレンダーと比べるとまだ数が少なくなかなか好みのものに出会えていない…ということはありませんか?

1年間使うカレンダー。布もデザインも自分のお気に入りで作ると2023年も毎日ごきげんに過ごせそうです♪

ファブリックカレンダーとは?

布に写真やイラストなどをプリントしてできたカレンダー。お部屋のインテリアにも自然に取り入れやすく、手軽におしゃれな雰囲気にできます!お部屋に飾った後すぐに捨てることなく再利用できるのもうれしいですね。

布製のカレンダー自体は以前からありましたがSNSで話題となり流行しています。

SNSでよく見かけるファブリックカレンダー

SNSでよく紹介されているのはアイロンプリントシート(熱転写シート)とアイロンを使った作り方。

材料も100円均一などでそろうため安く手軽にできると人気ですが、布の素材やアイロン(熱)のかけ方によっては圧着がうまくいかず剥がれたり変色の原因となります。

洗濯は基本的にしない・変色してもアンティークのような感じで雰囲気を楽しむという場合に向いていそうです。

シルクスクリーンで作るファブリックカレンダー

シルクスクリーンではインクがしっかり乗るので、カレンダーの数字がハッキリと見えて実用にも耐える仕上がり。特に飾った後も使いたい場合は、お洗濯しても大丈なシルクスクリーンプリントだと安心して使えます!

布の素材やインクの選択肢も増えるので他の人とかぶることがなく、ちょっとこだわりたい人も満足できますね。

シルクスクリーンでファブリックカレンダーを作ってみよう

年間カレンダーがおすすめ

気軽に作れるのは1枚の布に年間カレンダーをプリントする方法。

12ヶ月分を別々に作る場合だと版も12枚作成する必要があるので、スクリーン1枚にまとめられる年間カレンダーがおすすめです。

そのまま使っても良いですし、12ヶ月毎にカットして小さなカレンダーとして使うこともできます。

カレンダーのデザイン

カレンダーのフリー素材は色々なサイトからダウンロードすることができます。

たとえば「イラストAC」というサイトではダウンロードする素材に自分でデザインを加えることもできるのでおすすめですよ。

カレンダーのフリー素材が見つかるおすすめのサイト

イラストAC https://www.ac-illust.com/

デザインで注意する点

・細い線や絵柄は避けましょう(インクが目詰まりするため)

・色は単色 or 2~3色が作りやすい

・版の中に収まる大きさにする

シルクスクリーンの基本的なポイントに気をつければ大丈夫です◎

版を作る際のデザインの線は「1mm以上」「真っ黒のベタ塗り」にしましょう。

カレンダーは土曜日・日曜日の色が青や赤になっていることが多いので、版を作る前に黒にするのを忘れないようにしましょう!

ファブリックカレンダーの生地

どんな布にしようかな・・・と選ぶのも楽しみのひとつ。生地だけでも雰囲気がぐっと変わるので、お気に入りを探してみましょう。

生地は手芸用品店や100円均一、ネットショップなどで手に入ります。

オックス生地

ちょうど良い肉感、ハリ、耐久性で扱いやすさNo.1の生地。

服や小物の素材などにもよく使われているので親しみやすいです。

キャンバス生地

船の帆にも使われるほど耐久性抜群。トートバッグにもよく使われていることも多いので聞いたことがあると思います。

1年間壁にかけて使うものなのでしっかりした素材がいい!という方におすすめ。

カツラギ生地

オックスより厚みがありキャンバスより柔らかい素材。布の素材にちょっとこだわりたい方はいかがでしょうか。

シーチング生地

マニアックになってきました。寝具などに使用される素材のことです。やわらかくしっとりとした素材なので雰囲気が出ますよ。

もちろん他の布の素材でもOK。ぜひお好みの生地を見つけてみましょう!

プリントする素材とインクとの相性もチェック。こちらの過去記事にインクと素材の対応表が載っています!

シルクスクリーンとは?やり方や必要なもの、印刷手順や体験できる場所を紹介

「Tシャツくん」を使ってプリント!

年間カレンダーがプリントできる広さの版にしましょう。

おすすめはTシャツくんの「ワイドフレーム」です。製版可能な範囲は210mm×310mm。

作り方がまだ慣れていない方はYouTubeの公式チャンネルで詳しく説明しているので、ぜひ見ながら挑戦してみてくださいね。

YouTube公式チャンネル「HANDo channel」

https://www.youtube.com/watch?v=CbP3XHmtDDc&t=14s

シルクスクリーン製版サービスもおすすめ

「デザインは決まったけど、版を作るのが面倒」「製版する時間がない!」という方は製版サービスが便利です。

版のみ or フレーム付きと選べるので、ワイドフレームを持ってない方も一緒に注文できちゃいますよ!

製版サービス

https://www.hando-horizon.com/fukugyo/logosuru/

(※年末年始にかかる際はスケジュールをご確認ください)

さいごに

カレンダーは1年間ずっと目に入るもの。2023年はどんな年にしようかな…と思いを馳せながら、布やデザインもお気に入りのもので作るともっとワクワクしてきませんか?ステキなファブリックカレンダーは家族や友人へのプレゼントにもおすすめです♪

おすすめ記事

labo-

ウェディングにおすすめ♪おしゃれなオリジナルグッズ制作アイデア

どんな結婚式にしようかな♪ 秋はお天気が安定していて過ごしやすいので、結婚式が多い季節。新郎新婦の幸せな姿とともに2人の個性を活かした演出が見れるとゲストは嬉しいものですね。ただ、式を挙げる当人としては「ゲストに喜んでもらえるいいアイデアは何かないかな?」と悩むところではないでしょうか。 今回の記事ではシルクスクリーンで制作できるおしゃれなウェディンググッズのアイデアを集めてみました!これから結婚式をするカップルや新郎新婦へのプレゼントを計画中の方へのご参考になればと思います♪ 温かさの伝わる「招待状」 お世話になった方々へ心を込めて送る招待状。式場で準備してくれるものも素敵なデザインですが、もし招待状の発送までちょっと時間があるなら手作りしてみませんか?既製品にはない紙とインクの風合いで、手作りの温かみが伝わります。 シルクスクリーンは複数枚のプリントがとても得意。過去の実験では「Tシャツ君」で100枚以上刷れるのか挑戦、結果は大成功でした!この実験で使っているのは布(綿)なので、紙にプリントする場合はもう少し多めでも大丈夫そうです。 過去記事:【実験】Tシャツくんで100枚刷れる?https://www.hando-horizon.com/labo/3181 結婚式のゲストは100人未満が多いと思いますので、シルクスクリーンでも十分対応できますね! ちなみに2021年のデータによると結婚式のゲスト人数は全国平均42.8人。新型コロナウイルスの影響で少人数開催の傾向があります。コロナ前は+23.5人(=66.3人)だそうです*。 なお筆者が出身の沖縄県では結婚式のゲスト平均200人〜300人なのですが、このような場合は業者さんに外注した方がいいかもしれません。 *出典:ゼクシィ 結婚トレンド調査2021調べ ちょっとこだわりの「ウェルカムボード」 ウエルカムボードは多くの人が目にするものなのでやりがいがあります シルクスクリーンは様々な素材にプリントができる優れもの。紙はもちろん、布やアクリルボードなどで作るのもおしゃれ。 インクをたっぷり使うほど発色がきれいになりインパクトのある仕上がりになるので、写真映えもよくなります◎色々な種類のインクがあるので雰囲気に合わせて選んでみましょう。ウェルカムボードのアイデアが広がります! 式が終わった後は新居に飾るのもいいですね。 ラメ入りインクを使うとゴージャスになります! 過去記事:シルクスクリーン印刷 ラメインクのインパクトを楽しもう!-金・銀・カラーhttps://www.hando-horizon.com/labo/5217 もらって嬉しい「引き出物袋」 結婚式のゲストに感謝の気持ちを込めて渡す引き出物。結婚式場の紙袋もきれいですが、ここ数年はオリジナルデザインの持ち込みも人気です。ネットで検索してみると参考にしたいかわいいデザインもたくさん出てきますよ。 オリジナルで引き出物袋を準備する場合、主に注意するのは以下の3点です。 ①式場は持ち込みOK?有料? 式場によって引き出物袋の持ち込みが有料またはNGのところもあります。事前にウェディングプランナーさんに相談してみましょう。 ②式やゲストの雰囲気 アットホーム・ナチュラルな雰囲気の式の場合は、温かみを感じるオリジナルバッグがぴったりです。 一方で格調高い雰囲気や、スーツ・ドレスのフォーマルな装いで持つことを気にする人がいる場合は、式場で用意したものの方が無難かもしれません。 ③バッグの中に入れる引き出物 地域によっては豪華な引き出物を用意するのが習わしというところもあるようです。用意したオリジナルバッグに入らないと大変なので、心配な場合はパートナーやご家族としっかり相談すると安心ですね。 メッセージやイラストをプリントしたり、持ち手にリボンやタグをつけたり♪ オリジナルの引き出物袋。紙袋にプリントするのももちろんいいのですが、おすすめは式が終わってからも使うことができるトート型の布バッグ。毎日のお買い物に使えるバッグはいくつあっても困らないのが嬉しいですね。 素材は綿以外もOK。ジュート素材もシルクスクリーンでプリントできます!ジュートバッグはしっかりと丈夫で、そのまま床に置いても自立するのが魅力。 ジュート素材へのプリントは少しコツが必要です。製作時は道具やお天気に少し気をつけるとスムーズですよ。制作の詳しい様子は過去記事をご覧ください。 過去記事:ジュートバッグにシルクスクリーン印刷!https://www.hando-horizon.com/labo/3415 サプライズプレゼントにもおすすめ!オリジナルTシャツ 新郎新婦へのメッセージや、新郎新婦の顔写真をプリントするのはいかがですか? 2次会などのカジュアルな場面で活躍しそう! 新郎から新婦へ、友達から新郎新婦へ・・・などサプライズプレゼントにもぴったり。 ハネムーンで着るのもいいですね。 思いっきりハッピーなカラーもおすすめ。浮かれていいんです、新婚ホヤホヤなんですから。 過去記事:シルクスクリーン 一期一会の魅力、マーブル -メッシュの粗さは?インク数は何色?https://www.hando-horizon.com/labo/5122 シルクスクリーンのオリジナルグッズはどうやって作るの? 自宅でも簡単に作れるキットが便利 注文を受けてからロゴスル。無駄がないから、地球にもやさしい 「ロゴスル」は好きなデザインデータを送付後、制作キットと一緒にスクリーンが届くのですぐに制作が始められます! 気軽に使える大きさ&お値段。説明動画も分かりやすく、初心者もおすすめ。 名前の通りロゴサイズの小さめなプリントです。引き出物袋など少し大きめの素材に使うと上品な印象に仕上がりますよ。 ロゴスルhttps://www.hando-horizon.com/fukugyo/logosuru ※「ロゴスル」「ペーパーロゴスル」はリニューアルに伴い販売終了となりました。 >>後継品はこちら もう少し大きなサイズでプリントしたい場合、「シルクスクリーン製版サービス」もあります。必要な道具は別途揃えましょう。 シルクスクリーン製版サービスhttps://www.hando-horizon.com/fukugyo/logosuru/ HANDoの工房でも作業できます 道具を揃える時間がない、プロに聞きながら作業したいという時にはHANDoもご利用できます!インクが使い放題なのも嬉しいポイント。 用意するのは2つだけ。「①プリントしたいデザイン」「②プリントしたい素材」をご持参ください。 インク約30種類が使い放題です! 過去記事:東京・吉祥寺でシルクスクリーン体験~手ぶらでできる体験コース&ワークショップ~https://www.hando-horizon.com/labo/4600 ちょっとこだわりのウェディングにぴったり 結婚式は人生で大きなイベントの1つ。新郎新婦はもちろん、周囲の方々も幸せな気持ちになるステキな日です。 シルクスクリーンでつくるオリジナルグッズは、そんな特別な日にちょっとこだわりをプラスできるのでおすすめですよ♪ 式の前は準備することが多くとても忙しいですが、1つのものを2人でつくり上げることに意味があります。あれこれとイメージを膨らませながら、準備期間も楽しい思い出になりますように!

-

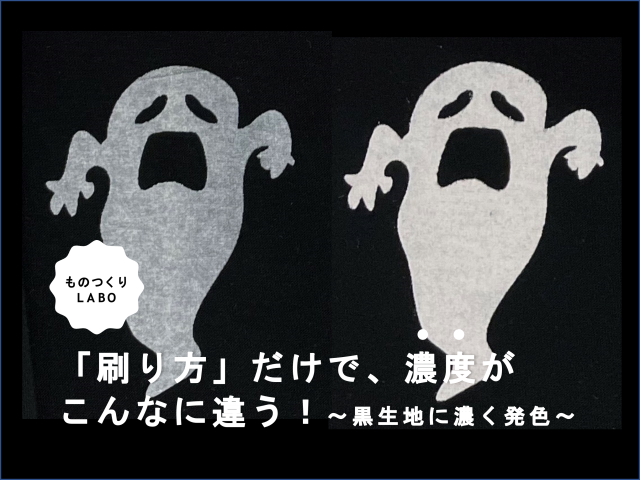

刷り方だけでこんなに違う⁈~シルクスクリーン印刷 黒Tシャツに白インク~

シルクスクリーン印刷の難関、黒Tシャツへのプリント! シルクスクリーンでは、黒Tシャツのような濃色生地にこってりキレイに発色させるのは難しいですよね。 特に水性インクは色が沈んでしまい、うまく発色しなかった・・・という経験をした人も多いはず。 そこで今回は、「刷り方」だけで濃く発色させる方法をご紹介いたします。 ・使ってほしい道具 スクリーンは〈80メッシュ〉を使う 濃色生地にパキッと発色させたい!という場合は目の粗い80メッシュを使うことをおすすめします。 なぜなら、メッシュ(網戸)の目が粗いと、その分たくさんインクが落ちるから。 さらに目の粗い60メッシュもお取り扱いがありますが、シルクスクリーンにまだ慣れていないという方はまず80メッシュから始めてみましょう。ただし、80メッシュは線の細いデザインなどのプリントは不得意。細かいデザインを刷りたいときは、標準の120メッシュで頑張りましょう! >ミドルスクリーン商品ページはこちら 〈メッシュ関連記事〉メッシュはこう選ぶ!~120 80 60メッシュの違いと選び方~ インクは〈リッチ〉を使う リッチはインクがこってりとしていて、濃色素材にも比較的色が乗りやすく、好発色です◎「しろ」、「きん」「ぎん」などのラメ入り、「みんと」「らべんだー」「さくら」「そーだ」「れもん」などのパステルカラーは、発色が特にいいので是非試していただきたいです!ただし、インクがこってりしている分乾燥しやすいので目詰まりには注意が必要です。 >リッチインク商品ページはこちら 〈Tシャツくんインクに関する記事〉Tシャツくんインク全種ご紹介!水性・油性の違いも。 できれば試してほしい!「業務用スキージ」 業務用スキージは木の持ち手が付いた樹脂製のスキージ。 力を入れやすく濃色素材へプリントが得意ですが、Tシャツくん本体に付属されている「標準スキージ」に比べて少し高価。。レベルアップしたい!という方は、是非ご検討してみてください。 >業務用スキージ(23cm)商品ページはこちら 〈スキージに関する記事〉スキージのおすすめは?種類と特徴を徹底解説! 次からの実験は、どなたでも実践いただけるようにTシャツくん本体に付属されている「標準スキージ」を使います! ・刷り方を変えてプリント! ところでみなさん。力いっぱい刷れば濃く発色しそう!というイメージはありませんか?実はこれ、シルクスクリーンにおいては逆。 スキージはインクをスクリーンの下に落とすだけではなく、余分なインクを掻き取る働きがあります。 力いっぱい刷る=インクを掻き取る力も強くなるため、濃色生地の場合は発色が薄くなってしまいます。 濃色生地へプリントする場合は、力を入れすぎない絶妙な力加減が肝になります。 スタンダードな1度刷りと、特に発色しやすい刷り方3パターンを見比べてみましょう! ◎使用した道具・Tシャツくん標準スキージ14㎝(商品はこちら)・Tシャツくんミドルフレーム(商品はこちら)・80メッシュスクリーン(商品はこちら)・リッチ「しろ」(商品はこちら)・ワイド印刷機(商品はこちら) ① スタンダードに1度刷り 【 刷り方 】 体重をかけて力を入れながら、ゆっくり刷ります。 【 結果は… 】 1度刷りのおばけ 綺麗に刷れていますが、全体的にやや薄く黒生地の影響を受けて色が沈みました。 ② 2度刷り(かぶせ刷り) 【 刷り方 】 2刷り目でしっかり刷る! 角度は65度。倒しすぎないのが大切。 1刷り目は、インクを均等にスクリーン表面に伸ばします。スクリーンの孔に均等にインクを行き渡らせるイメージです。このとき、スキージは倒しすぎないこと!65度くらいをキープしましょう。 そして2刷り目で、生地にインクを落とすようにしっかりと刷ります。 【 結果は… 】 かぶせ刷りのおばけ 一度刷りよりは濃く発色しました!が、もうひと声…! 【 注意点 】 2刷り目で版がズレないようにしっかりと押さえましょう!1刷り目で「どれどれ…」と版を持ち上げたい気持ちを抑えて、続けて刷るのがベターです。 (フレームホルダーを使用するなど、プリント位置が固定できる環境でしたら問題ナシです◎) ③ 弱めの力で3度刷り 【 刷り方 】 1、2回目でしっかりとインクを広げ、3刷り目で落とす! スキージの力加減を変えて3回刷ります。1-2刷り目はやさしく、スクリーンの孔に均等にインクを塗り伸ばすように刷ります。※かぶせ刷りと同様、スキージの角度は65度くらいをキープ。そして3刷り目は、少し力加減を強めて、塗布したインクを下に落とすイメージで刷ります。 【 結果は… 】 3度刷りのおばけ かなり濃く発色しました!!実験をしながら「おおっ!」と声が出ましたよ~!標準スキージでここまで発色できるとは、驚きです。 【 注意点 】 ・フレームのズレに注意。片手でフレームを押さえながら刷るか、他の方に押さえてもらうと刷りやすいですよ。・刷った後、版はそっと持ち上げましょう!複数回刷りは生地にスクリーンが張り付きやすく、勢いよく持ち上げるとインクが剥がれて薄くなったり、表面が毛羽立ったりします。・3度刷りはインクがたっぷり落ちます!細い線や細かいデザインは潰れに注意です。 ④ 中間乾燥を入れて2度刷り こちらは、フレームホルダーを使用するなど、プリント位置が固定できる作業環境のみ実践できる刷り方!手間はかかりますが試す価値ありです。 HANDoの工房ではこちらのワイド印刷機を使って、版を固定しています 【 刷り方 】 スタンダードに1度刷りをしてから版を上げ、印刷面をドライヤーで乾燥させます。(この時、生地は動かさないでくださいね)乾いたら、版をおろしてもう一度上から刷ります。 【 結果は… 】 中間乾燥2度刷りのおばけ 濃くなりました◎しかもムラなく、非常にきれいな仕上がりです。 【 注意点 】 ・ドライヤーの風で生地が動かないように注意! 敷パネルにスプレーのりをすることがズレ防止につながります。・中間乾燥はしっかり乾かしましょう。インクが半乾きの状態だと2刷り目でスクリーンが生地に張り付いてしまい、失敗の原因に。 ・4つを比較! 4つを比較してみると… 並べてみると、「弱め3度刷り」と「中間乾燥」が特によく発色していますね。画像ではわかりづらいですが、実物はやや「中間乾燥」の方がパキッと発色しています。というのも、この方法はTシャツプリント業者さんも取り入れている方法なのです。 ただし、途中で版を持ち上げるので、版を固定できる印刷台などをお持ちの方限定。 持っていない方は、ぜひ「弱め3度刷り」を試してみてくださいね! ・「浮き」も大切! フレームの下に厚紙を挟み、生地と隙間を作っています スクリーンと生地が接した状態でプリントすると、版を持ち上げたときにインクも一緒に吸い上げてしまい、プリント面が欠けたり、発色が薄くなったりする可能性があります。 スクリーンと生地の理想の隙間は、3mm。 この隙間=「浮き」があることで、スキージを当てた後にスクリーンが張力によって自然に生地から離れ、キレイな仕上がりになります。 〈「浮き」に関する記事〉「浮き」は重要!版離れとは?浮かせ方は? ・まとめ いかがでしたでしょうか。今回は、是非実践していただきたい刷り方をお伝えいたしました。インク選びだけではなく、メッシュ選び、スキージ選び、そしてそれらツールの使い方次第で仕上がりは大きく変わります!みなさんもぜひ、試してみてくださいね。 ▶関連動画(公式)(公式YouTubeチャンネル)もぜひご覧ください! https://youtu.be/jd7__f1hklw?feature=shared 【公式】黒Tシャツにきれいにプリントするコツー印刷機を使って編ー https://youtu.be/mc_9wT4kKKw?feature=shared 【公式】黒Tシャツにきれいにプリントするコツー身近なもので編ー HANDoでは、シルクスクリーンを通してものつくりやみなさまの新しい一歩のサポートをしています。 シルクスクリーンのワークショップを運営してみたい!イベントでシルクスクリーンをやってみたい! など、シルクスクリーンにご興味をお持ちでしたら、ぜひ一度HANDoへご相談ください。シルクスクリーンのお役立ち情報「ものつくりLABO」やイベントレポートも随時更新しています。 >「ものつくりLABO」記事一覧 > イベントレポート一覧 > お問い合わせフォーム

-

Tシャツくん シルクスクリーンインク全種ご紹介!水性・油性の違いも。

シルクスクリーンインクは大きく分けて水性インクと油性インクの2タイプがあります。 さらに水性インクは7種類、油性インクは3種類。実はTシャツくんインクはたくさんの種類があるのです! Tシャツくんのインクと素材の対応表 そこで今回はTシャツくんインクを全種類、特長と合わせてご紹介していきます! ◎目次① 水性インクと油性インクの違い② Tシャツくん水性インク(全7種類) 【3種の基本インク】 ・基本のインク「プレーン」「リッチ」「ソフト」 ・ソフトインクのオプション「クリアインク」 ・植物由来のインクが新登場!「バイオマスインク」【4種の特殊インク】 ・「ウレタン」インク ・「撥水」インク ・「発泡」インク ・「蓄光」インク③ Tシャツくん油性インク(全3種類) ・油性インク ・マルチインク ・ナイロンインク④ まとめ ① 水性インクと油性インクの違い 水性インク: 誰でも扱いやすくお掃除も楽チンなので一般的に多く使われています。印刷面もやわらかめで、自然乾燥だけで洗濯OKなインクも! デメリットは「乾きやすい」こと。手早く作業をしないと版が目詰まりしてしまう可能性があります。(が、2022年9月にリニューアルしたTシャツくんインクは水性でも目詰まりしにくくなりました!後ほど詳しくご紹介します♪)また、Tシャツくんの水性インクは〈ノンホルマリン〉という点も魅力のひとつ。ホルムアルデヒドが入っていないためベビー用品やペット用品にも安心です。 油性インク: 布はもちろん、プラスチックや金属にプリントできるインクもあり、業務用としても使われています。綺麗に発色させるのが難しい黒いTシャツへのプリントも、パキっと色が乗ります◎デメリットは、「扱いが難しい」「熱処理が必須な場合が多い」「掃除が面倒」ということ。専用溶剤でのお掃除が必要になるので、キツイ臭いが気になることも…。 それぞれどのような種類があるのか、ここからはTシャツくんシリーズを一挙ご紹介! ② Tシャツくんの水性インク(全7種類) 【3種の基本インク】 ・基本のインク「プレーン」「リッチ」「ソフト」 スタンダードなインク3種。 はじめてシルクスクリーンをする方、Tシャツ、布など基本的な素材に刷ってみたい! という方はまずはこの中から選んでみてくださいね。 この3つは、発色や目詰まり進行速度に違いがあります。それぞれの特長を比較してみてみましょう! 基本インク3種の発色の違い プレーン(全24色) リッチとソフトのいいとこ取り!まずはコレ!乾燥速度を遅らせているので、目詰まりしにくく扱いやすいインクです。濃い色の素材よりは淡い色の素材におすすめ。 (ひとことメモ)実は以前のTシャツくんインクはかなりこってり仕様で「目詰まりして使いにくい…」と言われたことも。 Tシャツくんインク使うのやめちゃった!という人にこそ使っていただきたいインクです! >商品ページはこちら リッチ(全32色) 濃色生地へのプリントが得意◎一般的に水性インクは、黒や赤などの濃色生地へのプリントは色が沈みやすいのですが、「リッチ」は比較的色が乗りやすく好発色。(色により差はあります) 特に「しろ」や「きん」「ぎん」などのラメ入り、「みんと」「らべんだー」「さくら」「そーだ」「れもん」などのパステルカラーはよく発色します◎ ただし、インクがこってり仕様で乾燥しやすいので、目詰まりには注意が必要です。 >商品ページはこちら ソフト(全5色) 「ソフト」はいわゆる「染み込み系」と呼ばれるインク。生地の質感を損なわずやわらかな仕上がりで、手ぬぐいやタオルなど肌に触れるもの、ベビー服などにオススメです。良い意味でシルクっぽくないような、布の色が染まったような仕上がりになります。紙にプリントすると印刷面がサラサラなので本の中身にも使えます。またプレーンよりさらに目詰まりしにくいので、時間をかけて作業しても大丈夫◎ただし、布によく染み込むので濃色生地にはほとんど発色しません。 >商品ページはこちら ● プレーン・リッチ・ソフト共通適応素材:綿、綿混紡(綿割合50%以上)、紙、白木等水でのお手入れ、お掃除:OK 印刷したい素材によって、使いやすそうなインクを選んでくださいね! 〈 基本インク3種の関連記事 〉 徹底比較!プレーン・ソフト・リッチ…どれがおすすめ?インクの選び方。 リッチ・プレーン・ソフトを黒い生地に刷ってみる ラメインクのインパクトを楽しもう!- 金・銀・カラー ・ソフトインクのオプション「クリアインク」 「ソフト」に混ぜて使うことでより透明感を出すことができるインク。ソフトはそのまま使っても色の重なりが表現できますが、クリアインクを混ぜることによって水彩絵の具のような表現ができます◎表現のバリエーションが広がりますよ! >商品ページはこちら 〈 クリアインク関連記事 〉「シルクスクリーン「ソフト×クリア」であそぶ!写真の網点加工製版も」 ・植物由来のインクが新登場!「バイオマスインク」(全6色) 植物由来50%のベース原料を使用することで、石油由来原料の使用量を削減し、大気中の二酸化炭素を新たに増やさないインクです。 淡色生地専用ではありませんが、濃色生地にはあまり濃く発色しないため、白や生成りなどの淡色生地へのご使用がおすすめです! >商品ページはこちら 適応素材:綿、綿混紡(綿割合50%以上)、紙、白木等水でのお手入れ、お掃除:OK 【4種の特殊インク】 ・「ウレタン」インク(全8色) 吸水・速乾性の高いドライTシャツなどポリエステル100%素材にも使えるインク。インク自体に伸縮性があり、素材と一緒に伸びてくれます。部活やジムなど運動する時に着るポリエステルのTシャツなどに特におすすめ。 >商品ページはこちら ※ナイロン素材の場合は撥水加工の有無によって定着しない場合もあります。 間違いなく定着させたい!完全にこれは撥水加工がされている!という場合には、 次に紹介する「撥水インク」もおすすめです。 適応素材:綿、ポリエステル、綿混紡、ナイロン、皮革、一部の撥水生地水でのお手入れ、お掃除:OK ・「撥水」インク(全6色) その名の通り撥水加工がされた素材にも使えるインク。扱いやすい水性インクでありながら、撥水加工生地にプリントできる!というのが最大の魅力です。今はまだ「くろ」「しろ」の2色展開ですが、今後色数増やしていくかもしれません! ⇒ 2025年10月より全6色展開になりました! >商品ページはこちら 〈 撥水インク関連記事 〉「撥水」インクでアウトドア用のテントに刷ってみた! 適応素材:ポリエステル、ナイロン水でのお手入れ、お掃除:OK※専用の「硬化剤」が必ず必要になるのでお忘れなく! ・「発泡」インク(全8色) 「発泡」インクは、もこもこと膨らむインク! 通常通り印刷したあと、裏面からスチームアイロンをあてるだけ。ぷっくりと仕上がる印刷面は靴下のワンポイントなどにもオススメです◎ 普通のシルクスクリーンじゃ物足りない、ちょっと変わった印刷を試してみたい、という方はぜひ挑戦してみてくださいね! >商品ページはこちら 〈 発泡インク関連記事 〉発泡インクを使ってハロウィンのグッズ作りに挑戦! 適応素材:綿、綿混紡(綿割合50%以上)水でのお手入れ、お掃除:OK ・「蓄光」インク(全5色) 「蓄光インク」は暗闇で緑色に光るインク。子供のころに見た、暗闇で緑色に光るキーホルダーなど…覚えていませんか?手の中に閉じ込めると光ったアレです!プリント後、太陽や蛍光灯の下に置き、暗いところへ移動させると緑色に光ります。ちょっとひと手間加えたいときや、ライブTシャツ・衣装などにもよさそう◎ >商品ページはこちら 適応素材:綿、綿混紡(綿割合50%以上)水でのお手入れ、お掃除:OK ③ Tシャツくんの油性インク(全3種類) ・油性インク(全6色) スタンダードな油性インク。 金属やガラス、プラスチックなど、表面が固くインクが沁み込まないものにプリントすることができます。かなりサラサラとしているインク、かつ、かたいものへのプリントが多いので、スクリーンは目の細かい120~230メッシュをおすすめします。使用後の掃除は、ふきとり&うすめ液でのふき取りが必須です。 >商品ページはこちら 適応素材:紙、木、金属塗装品、プラスチック、ガラス、アクリル、塩ビなど水でのお手入れ、お掃除:NG!!(ふきとり&うすめ液での拭き取り要) ・マルチインク(全12色)※在庫限り終了 マルチインクは、常温では乾かないためスクリーンが目詰まりしないのが最大の特長!目詰まりを気にせずに連続して刷れるので、Tシャツ屋さんなどプロの方も愛用しているインクです。熱を加えないと定着しないのでアイロンやヒートプレス機で必ず熱処理をしましょう。 使用後の掃除は、ふきとり&うすめ液でのふき取りが必須です。 >商品ページはこちら 適応素材:綿、ポリエステル、綿ポリ混紡水でのお手入れ、お掃除:NG!!(ふきとり&うすめ液での拭き取り要) ・ナイロンインク(全6色) ナイロンサテン、ナイロンタフタ、ポリエステル、合皮や撥水加工のされている生地などに適したインク。(一部の合皮には定着しないので必ず事前テストをしてください)溶剤の臭いが強いため必ず換気をして、短時間の使用で休憩を挟むことをオススメします。 取り扱いが難しいので、撥水生地にプリントしたい方はまず水性の「撥水インク」をお試しくださいね! >商品ページはこちら 適応素材:ナイロンサテン、ナイロンタフタ、ポリエステル、合皮 水でのお手入れ、お掃除:NG!!(ナイロン専用溶液での拭き取り要)※専用の「硬化剤」が必要なインクです! ④ まとめ 今回は張り切ってTシャツくんインクを全種類紹介してみました。 こんなにたくさんの種類があること、ご存じでしたか? 目詰まりしにくく作業効率UPのためにデビューしたプレーンやソフトもぜひぜひお試しくださいね! HANDoでは、シルクスクリーンを通してものつくりやみなさまの新しい一歩のサポートをしています。 シルクスクリーンのワークショップを運営してみたい!イベントでシルクスクリーンをやってみたい! など、シルクスクリーンにご興味をお持ちでしたら、ぜひ一度HANDoへご相談ください。 シルクスクリーンのお役立ち情報「ものつくりLABO」やイベントレポートも随時更新しています。 >「ものつくりLABO」記事一覧 > イベントレポート一覧 > お問い合わせフォーム

-

ジュートバッグにシルクスクリーン印刷!

ある日のお客様。 無印の袋からひょっこりと見えたジュート素材に「き、強敵現る…!!」とドキドキしてしまったスタッフ。 刷るのが難しそうに見えましたが、ある工夫で綺麗にプリントすることができました! まずは、ジュートバッグへの印刷はなぜ難しいのか?そのワケをちょこっとご説明。 〈ジュートマイバッグの難しいところ〉 ・目が粗い →インクが綺麗に乗らず掠れ気味になる、版にインクが残り目詰まりを引き起こしやすい ・かたくてしなやかさがない →少しの折目でもプリントに影響が出る、フレームが浮きやすい ・取手が縫い付けられている部分の段差 →フレームを置ける場所が限られる 〈今回の解決方法〉 ・版を上げずに二度刷り →目が粗くインクが乗りづらいのでたくさんインクを落とします。ズレないように固定してスキージを二回。 ・ウレタンスキージを使う →下の2枚の写真の通り、初心者の方でも使いやすい樹脂スキージではなく、刷るのにちょっと力が必要なウレタンスキージを使用。インクを掻き取る部分がかためのゴムのものになります。エッジがシャープ(面で刷るのではなく線で刷れるイメージ)で、樹脂スキージより生地や版に密着するので刷りやすさUP。 ジュート素材に限らず、部屋の暖房や冷房を切ることも大切! 乾燥していると版の目詰まりが急速に進行してしまいます。なので雨の日が一番作業しやすかったり… 素材によって使うツールや刷り方が変わる…シルクも奥が深そう。