おしゃれな年賀状を新提案!シルク印刷で布の年賀状を自作♪

年賀状って必要? 年明けには学校や職場で会うのに送り合う必要ある? 上司に失礼な年賀状は送れないから書き方にすごく気を遣う……

など、みなさんそれぞれに思うところがあるようで、最近では「年賀状じまい」なんて言葉もあります。正直はがきをもらっても扱いに困ることがあり、ほっとしているという方も少なくないのでは?

とはいえ、せっかくの年賀です。仲がいい人には何か贈りたいという気持ちもありますよね。そんな方におすすめなのが、実用できる「布の年賀状」です。

シルク印刷でつくろう! オリジナルお年賀

みなさん、シルク印刷(シルクスクリーン印刷)って聞いたことはありますか?スクリーンとよばれる版にインクをつける印刷方法です。版はくり返し使えるので、同じデザインで、ハンカチ、靴下、Tシャツなど、様々なグッズも制作できます。シルクというお上品な名前がついていますが、版の素材は現在では、ポリエステルやナイロンなどでできており、繊細な素材独特の扱いづらさなどはありませんのでご安心ください。

このシルク印刷を使って、オリジナルのお年賀グッズを作ってお友達にプレゼントしよう!というのが今回のお話です。

シルク印刷が初めての方にはキットが便利

シルク印刷って楽しそうと思ったけれど、何からそろえたらいいのかわからないという方におすすめしたいのが、オールインワンですぐに印刷できる「ロゴスル」です。

ロゴスルには、シルク印刷に必要な

1. スモールフレーム(製版済みスクリーン付き)

2. スプレーのり80ml

3. スキージ14cm

4. ヘラ小

5. 特別インク50g

6. プリント台紙

の全てが含まれていて、注文する時に印刷したいデザインを送ると、製版されたスクリーンと一緒にセットが届くので、届いたその日にすぐ、印刷できます。インクは、くろ・しろ・あか・あお・ねおんぴんく・ねおんいえろー・ねおんぱーぷる・ねおんぐりーんの8色から好きな色を選べます。どの色もとてもきれいなのでぜひチェックしてみて。

セットに含まれる版は1つですが、120mm×120mmのサイズ内であれば1つの版にデザイン数の制限はありません。印刷する時に、印刷したいもの以外にマスキングテープを付けて、1つのデザインだけを印刷。という方法ができるので、表情ちがいのウサギを制作することもできますよ。

また、版のおかわりも可能!一度ロゴスルをセットで購入したあとに、違う図柄の版を追加注文して、全く違うイラストや、再来年の干支タツのオリジナルグッズ制作もできちゃいます。

ロゴスル/4950円(税込)

※「ロゴスル」「ペーパーロゴスル」はリニューアルに伴い販売終了となりました。

>>後継品はこちら

製版からやってみたい方にはTシャツくんがおすすめ

せっかくだから原稿つくりや製版からやってみたい!大きめの印刷もしてみたい!という方には「Tシャツくん」がおすすめ。

ご安心ください、名前はTシャツくんですが、夏限定ではありません。Tシャツに限らず、パーカーやスウェットなんかにも印刷ができます!(素材が分厚いときれいに印刷するのが少し難しくなるのでまずは薄い素材から練習してから、分厚い素材にトライしてください〜!)

Tシャツくんは、製版機を含んだキットで、ロゴスルより大きめサイズの印刷が可能。大きめサイズもつくりたい方や、いろいろなデザインを楽しみたいという方におすすめです。

手軽でおすすめ。実用的なお年賀ハンカチ

みなさん、ハンカチは持ち歩いていますか? 例の感染症が流行ってから、トイレのジェットタオルの使用が禁止になってしまい、ハンカチが必要な機会がぐっと増えましたよね。ハンカチを年賀状の代わりに贈ってみるのはいかがでしょう。ハンカチはお値段も抑えられますし、もらった方も恐縮せずに済む、ちょっとしたプレゼントの代表格です。

せっかくの年賀なので、オリジナルのハンカチをつくってプレゼントするのもおすすめです。お年賀ハンカチと紹介しましたが「あけましておめでとう」なんて書く必要はありません。例えば白いハンカチに、小さなイラストで来年の干支を四隅に入れるだけで立派なお年賀になります。

ハンカチ以外も。使える布年賀

ちょっとしたプレゼントといえばやはりハンカチが思い浮かびますが、それ以外にもおすすめの使える布年賀がいろいろあります。手作り用に販売されている無地の布素材をご紹介していきます。ネットで探してみると様々なメーカーさんがシルクプリント用の無地の製品を販売していますので、ぜひ探してみてください。

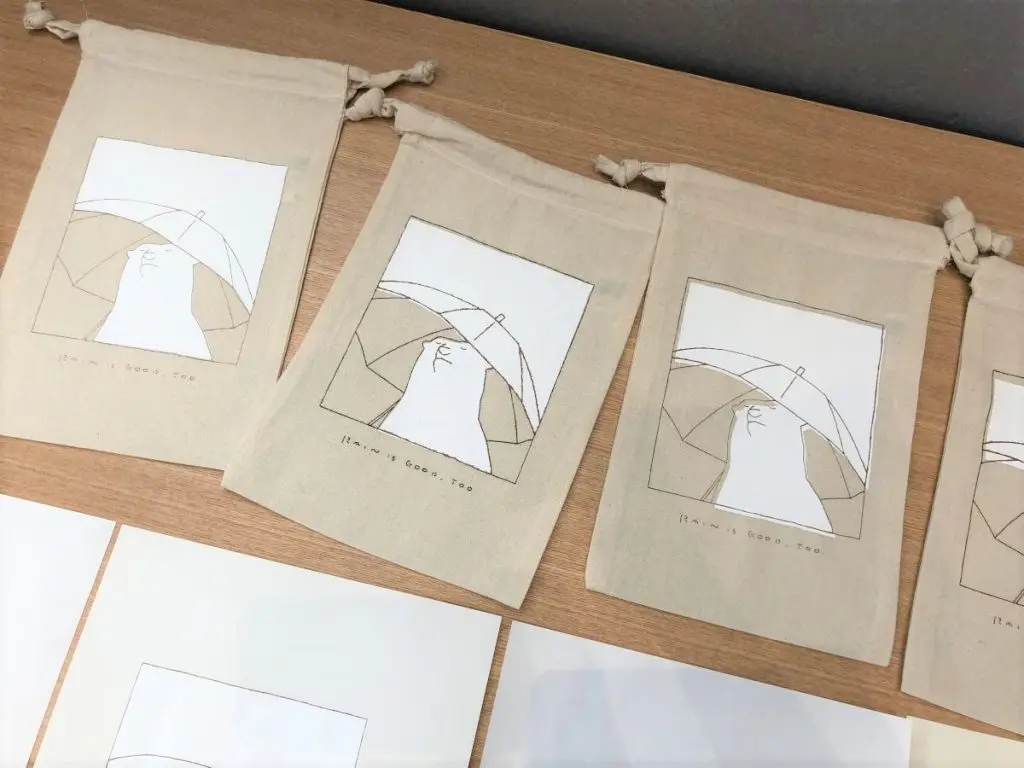

なにかと便利な小さめポーチ

こまごましたものをまとめたいときに、小さめポーチや巾着があったらいいなと思うことありますよね。バッグに直接は入れたくないけれど、かさばるポーチは嫌だしバッグに入らない。

そんなときに役立つ小さめポーチや巾着にウサギのデザインをつけてプレゼントするなんてどうでしょう?

渡すときにお菓子を入れて渡したら、もらってうれしく食べて美味しくさらに長く使えるプレゼントの完成です。バッグの中に入れて使うインナーバックとして使えるサイズであれば、長く使ってもらえる可能性が高いです。

これもちょっとしたプレゼントの定番? 靴下

ワンポイントのデザインがさまになりやすく初心者にもおすすめなのが、靴下。きっちりとしたデザインも、愛嬌のあるデザインもなじみやすくおしゃれに見えるので、手作り初挑戦の方でもそれなりのできあがりになること間違いなし。コーディネートによってはワンポイントを見せることもできますし、裾の下でこっそりと楽しむこともできます。非常に使いやすい実用的なプレゼントのひとつです。

大きめのデザインを楽しむなら、トートバッグやトレーナー

年賀状のイメージからだいぶ離れてきていますが、自由な発想で楽しみましょう!

せっかくだから大きなウサギのオリジナルグッズをつくりたいという方には、トートバッグやトレーナー、Tシャツなどもオススメです(Tシャツと聞くとちょっと寒そうですがロンTという手もあります)。仲のいいご友人と大胆におそろいを楽しむのもいいですよね!

超手軽に布年賀をつくるなら、T-ペン

ロゴスルも簡単そうだし楽しそう。でも踏み出すにはちょっと勇気がいるよねって方には、もっともっと手軽にオリジナル布グッズをつくれるT-ペン(布用ペン)がおすすめです。名前のとおり、布にかけるペンです。ペンならとても簡単そうですよね。実際、紙に描くペンと使い方に大して違いはありません。インクを定着させるためにドライヤーで乾燥させアイロンをあてる必要はありますが、そこまで行ったらなんと洗濯も可能です。

種類やカラーもいろいろあるので、ぜひチェックしてみて。お子さまといっしょに色を選ぶのも楽しいですよ。ペンなのでお子さまでもお絵描きしやすいです。じいじやばあばに手作りの布年賀を贈ったら喜ぶこと間違いないでしょう。

2023年の干支はウサギ!

来年の干支はウサギです。世にウサギグッズがあふれると思うと楽しみです!(あふれるは言い過ぎですかね)

ちなみに干支グッズって風水的にもいいそうで、運気アップに繋がるとのこと。たまに見かける干支の置物ってそういう意味があったんですね。

ウサギグッズはかわいいですし、運気もアップできて一石二鳥です! せっかくだからウサギグッズの手作りお年賀なんてどうでしょう。自分の分と、ご友人の分を用意して、ラッキーのおすそ分け。みんなでラッキーな一年を過ごしましょう!

まとめ

年賀状をはがきで送らないといけないと思うと腰が重くなりがちですが、仲のいい人にお年賀を贈ると思うと、ワクワクしてきますよね。また、新しいことに挑戦してみるというのも新年にぴったりです。ぜひいろいろな年賀状にチャレンジしてみてください。

今回ご紹介した布年賀はあくまで年賀状の新しい形の一例です。年賀状って書くのはめんどくさいけど、長年受け継がれてきた日本の文化。受け取ったときはなんとなく嬉しいものです。あまり難しく考えず、ひとりひとりの好きなスタイルで年賀という文化を受け継ぎつつ、楽しみましょう!

おすすめ記事

labo-

初めてのシルクスクリーン印刷①〜初心者向けに詳しく解説!シルクスクリーンキット・ロゴスルとは〜

※「ロゴスル」「ペーパーロゴスル」はリニューアルに伴い販売終了となりました。 >>後継品はこちら 今回から3回に分けて、本当に全く初めてシルクプリントに挑戦するという方向けの詳しい印刷のやり方をご紹介していきます! ●目次シルクスクリーン印刷とはシルクスクリーンキット・ロゴスルとはシルクスクリーンキット・ロゴスルの特徴シルクスクリーンキット・ロゴスルのセット内容シルクスクリーンキット・ロゴスルの料金以下「初めてのシルクスクリーン印刷②〜初心者向けに詳しく解説!シルクスクリーンキット・ロゴスルの入稿方法〜」に続く シルクスクリーン印刷とは|初心者でもわかる基礎知識 シルクスクリーン印刷とは、メッシュ状に張られた細い糸(スクリーン)を使ってインクを版に通す印刷技術のことです。版にインクを流し込んで押し付けることで、印刷物に模様や文字を残すことができます。 シルクスクリーン印刷は、布だけでなく紙、プラスチック、金属などの様々な素材に印刷することができ、耐久性が高く、色の再現性に優れるという特徴があります。初めての方でも、シルクスクリーンキット・ロゴスルを使うことで手軽にシルクスクリーン印刷を体験することができます。 また、「道具を買う前に一度シルクスクリーン印刷を体験してみたい!」という方は、全国にあるHANDoコミュニティーのお店でワークショップなどのイベントを開催していますので、お近くのお店をチェックしてみてください。 https://www.hando-horizon.com/community シルクスクリーンキット・ロゴスルとは シルクスクリーンキット・ロゴスルは、簡単・手軽にシルクスクリーン印刷するためのキットです。 キットには、シルクスクリーン印刷に最低限必要な道具やインクなどが一式同梱されており、自宅やオフィスで手軽にオリジナルのロゴ入りTシャツやバッグなどを制作することができます。 また、ロゴスルの特徴として、シルクスクリーンで一番大切で、一番最初に超えなければならない難関であるシルクスクリーン製版をプロがやってくれる料金込みでのキットになっていることです。 自分で作成したロゴやイラストをショップのプロが責任をもって製版して自宅など指定した場所に届けてくれるため、初めてでも安心してシルクスクリーン印刷が楽しめるのです。 手順は簡単。自分で作成したデザインをロゴスル購入時にHANDo WEBSHOP 製版データ入稿フォーム(https://www.hando-horizon.com/fukugyo/logosuru/guidelines/)に送信します。すると、製版済みのスクリーンと印刷に最低限必要なセットが届きますので、ロゴスル・シルクスクリーンキットなら、初心者でも手軽にシルク印刷を楽しむことができます。 シルクスクリーンキット・ロゴスルの特徴 シルクスクリーンキット・ロゴスルは、手軽に自分のロゴを様々なものに印刷することができます。手書きやパソコン上で作成したデザインをデータにして送信するだけで、製版済みのスクリーンと印刷に必要な道具が一式届きます。 ちなみに手書きの場合は普通の写真撮影等ではきれいな版にならないので、スキャナを使用することをおすすめしますが、自宅にスキャナがない場合、コンビニコピー機でスキャンができるお店を利用するか、アプリを使用して画像処理しましょう。(アプリでの作成方法は次の記事で詳しくご紹介します) シルクスクリーンキット・ロゴスルの特徴は以下の通りです。 ①シルクスクリーン製版がセット価格に含まれている ロゴスルの価格には、シルクスクリーンの製版が価格に含まれています。シルク印刷に最低限必要な道具やインクも含まれているので、あとは印刷したいデザインと、印刷するモノ(Tシャツ、トートバック、ハンカチなど)を用意すれば、初心者でも安心してシルク印刷を始めることが出来ます。 ②届いたらすぐに印刷できる シルクスクリーンキット・ロゴスルには、必要なものが全て揃っていますので、届いたらすぐに印刷を始めることができます。印刷に必要な道具やインクなどを一つずつ揃えるのは、初心者にはとてもハードルが高いですが、そうした手間が省けるため、手軽にシルク印刷を始めることができます。 ③家で省スペースで印刷できる(1㎡) シルクスクリーンキット・ロゴスルは、卓上に置けるスペースがあれば印刷することができるため、場所を取らずに印刷することができるのもうれしいポイントです。限られたスペースで気軽に楽しむことができます。 ただ、たくさん印刷する場合は、印刷したものを乾燥させるためのスペースは事前に確保しないと後で大変なことになるので注意が必要です! このように、シルクスクリーンキット・ロゴスルは届いたらすぐに印刷することができ、自分のデザインしたロゴやイラストを手軽に、必要な時に必要な分だけ印刷したりすることができます。また、場所を取らず、限られたスペースで印刷ができるという魅力的な特徴があります。 シルクスクリーンキット・ロゴスルのセット内容 シルクスクリーンキット・ロゴスルには、あなたが作ったデザインの製版済みスクリーン、シルク印刷用フレーム、スプレーのり、スキージ、ヘラ小、シルクスクリーンインク(8色から選べる)、プリント台紙が含まれています。 1. 製版済みスクリーン + シルク印刷用フレーム 2. スプレーのり80ml 3. スキージ14cm 4. ヘラ小 5. シルクスクリーンインク50g(好きな色が選べます!)※綿、綿ポリ(綿50%以上)、紙、白木対応 6. プリント台紙(厚紙) <上記1.~6.各1個> このキットを使うことで、自分で作成したデザインを、様々な素材(綿、綿ポリ(綿50%以上)、紙、白木を推奨)、好きな場所に印刷することができます。 スクリーンの製版からインクなど、シルクスクリーン印刷に必要な最低限の道具がすべてキットに含まれているため、初心者でも簡単に、安心してシルクスクリーン印刷を楽しむことができます。 また、インクは8色から選べるので、(ペーパーロゴスルでは5色から!)自分の好みやデザインに合わせて選ぶことができます。プリント台紙も付属しているため、すぐに印刷を開始することができます。 シルクスクリーンキット・ロゴスルの料金 まず、とりあえずシルクスクリーンを始めたい!という方は、シルクスクリーンキット・ロゴスルをご購入ください。それで、必要なものが全て揃います。 さらに、もっと違うデザインも印刷したい場合、ロゴスル版のみを追加でご購入いただければ異なるデザインを追加で印刷することが出来ます。 ロゴスル・シルクスクリーンキットロゴスル版のみ(追加・リピート)通常価格:5,500円(税込)通常価格:1,430円(税込)SALE 4,950円(税込)SALE 1,100円(税込) もっと大きいサイズの版がほしい・・・!という方は「シルクスクリーン製版サービス」もどうぞ。 ①印刷するアイテムの用意 まずは印刷したいアイテムを用意します。Tシャツやトートバッグなど、印刷できる素材であれば何でもOKです。 ②デザインデータの準備 次に、印刷するデザインを用意します。HANDo WEBSHOPにデザインデータを送信するだけで、製版済みのスクリーンと印刷に必要なセットが届きます。 このときに注意してほしいことは、データは全てスミ1色で作成すること! 手書きの場合は、油性マジックなどで原稿を作成して、スキャンする際に白黒2色でのスキャンをしてください。とにかく真っ黒であることがポイント。薄い黒やグレーはプロが製版してもきれいな版になりませんので、注意! ここが、シルクスクリーン印刷で最も大事な所と言っても過言ではありません! 必ず白黒2色でデータを作成しましょう! 次回は、詳しい入稿の仕方を含めたロゴスル・シルクスクリーンキットの注文方法についてご紹介いたします。

-

新学期におすすめ!シルクスクリーンでクラスTシャツ(クラT)つくってみない?

クラスはどんなメンバーがいるかな・・・ドキドキの新学期 もうすぐ新年度。新しいクラスメイトとの出会いは楽しみだけど、仲良くなれるか少しドキドキしますよね。新クラスでみんなの仲を深めるために、おそろいのクラスTシャツを作ってみませんか?この記事では、新学期におすすめのクラスTシャツの作成方法についてご紹介します。 >>クラスTシャツを実際に作る様子はこちらから https://www.hando-horizon.com/report/3461/ クラスTシャツを作るメリット 新しいクラスに入ると、クラスメイトとの距離感をつかむのはなかなか難しいものです。そんなときのヒントは「一体感」。みんなで一つの目標に向かう機会があると、楽しい時間を過ごすことができて親睦も深まります。Tシャツなら、気軽に自分たちだけのオリジナルグッズとして作ることができるのでおすすめです! 新学期には新歓やクラスイベント・部活動など、楽しいイベントがたくさん。中にはクラスの結束を深めるためにクラス対抗の球技大会や校外学習、遠足などを行う学校もあるようです。そんなときにクラスTシャツを作っておけば、それらのイベントで皆が一体となって楽しめるだけでなく大切な思い出として残ること間違いなしですよ! クラスTシャツを作る方法2つ クラスTシャツを作る方法はいくつかあります。今回は、専門店に注文する方法と、自分たちで手作りする方法の2つをご紹介します。 Tシャツ 専門店に注文する方法 オリジナルTシャツを作りたいと思ったとき、まず思い浮かべるのはTシャツ専門店での注文ではないでしょうか。注文する場合も、オフラインとオンラインの2つの選択肢があります。 近所のお店で作成する(オフライン) 近所にオリジナルTシャツプリントを受け付けているお店があれば、気軽に注文できます。 地域での利用者が多いお店だと、よく知っているので安心感もあります。 ただし実店舗だと扱っているアイテムも絞られていることが多いので、場合によっては「なんか見たことある」「他の学校やクラスと被ってるかも」という問題があるかもしれません。 ネット注文で作成する(オンライン) 学生さんだと、こちらが身近な選択肢になるでしょうか。ネット注文も便利になり、スマホから手軽に高品質なTシャツを注文して作ることができます。 忙しいからサクッと作ってしまいたい!という時にはぴったり。 シルクスクリーンを利用して、自分たちで作る方法 【公式】Tシャツくんミドルの使い方 シルクスクリーンhttps://youtu.be/E4g2VieB8fo そもそも、シルクスクリーンとは? 専用のスクリーン(版)と専用インクを用いたプリント方法。 インクがしっかりと布に定着するので、お洗濯に強く色がキレイに保てます。手作りの風合いもあり、ちょっとこだわった感じの仕上がりが魅力的! シルクスクリーンの魅力は過去記事でもチェックできます▼ シルク印刷とは?シルクスクリーンとの違いは?特徴・メリット・デメリットを解説 https://www.hando-horizon.com/labo/4733 シルクスクリーン印刷でクラスTシャツを作るメリット4つ シルクスクリーンプリントでクラTを作る 共同作業で一体感がでる&思い出になる! シルクスクリーンは、わいわい共同作業するのにぴったり。新しいクラスの仲間と一緒に作業をする時は、うちとけるチャンスです。作業を通して、自然と一人ひとりの得意なことやキャラクターを知るきっかけが作れるのは嬉しいですね。 製作している時間も、クラスで最初の素敵な思い出になるでしょう。 ワンランク上の仕上がりに 先程の説明にもある通り、プリント後の仕上がりがしっかりとしているのがシルクスクリーンの特徴。インクが布へしっかり定着するのでお洗濯に強く、発色も良し!また、インクの種類も豊富で表現の幅が広がります。 お店で注文するより安くなるかも シルクスクリーンは、多くのTシャツ屋さんでプリント方法として選べます。しかしお店で注文すると格安プリントと比べて割高になったり、最小注文数が50枚以上など1クラスの人数以上だったりと、手が出しづらいケースも多いのではないでしょうか。 そんなシルクスクリーンプリントのTシャツは、自分たちで作ると専門店に注文するより安くなる可能性があります! 1クラス(30名)でかかる費用をシュミレーションしてみました (業務用サイトで無地Tシャツを30枚 注文※1+シルクスクリーン機材※2)÷クラス人数(30名の場合)=合計26,360円 ■1人あたり約900円♪ 【※内訳】 1 600円とします(格安だと500円台〜) 2 製版サービスでTシャツくんワイド/フレーム付き5,500円+必要な道具(スプレーのり80ml 715円/スキージ大 23cm 495円/インク プレーン チューブタイプ 1,430円/ヘラ大 220円)合計2,860円 シルクスクリーンで使う道具はHANDo Web Shopから購入できます◎ HANDo Web Shophttps://www.webshop.hando-horizon.com/ クラス人数30人、業務用サイトで無地Tシャツを30枚購入し、製版サービスを利用してプリント&必要な道具をHANDoWeb Shopで購入して手作りをした場合、1人あたりの価格は1,000円弱!お店で注文するよりも安く、学生さんにとってはありがたいですね。 色々なものにプリントできる! Tシャツをハンドメイドして費用が浮いた分は、Tシャツ素材のランクをアップしたり、他の小物を揃えたりすることもできます。 シルクスクリーンではTシャツだけでなく、タオルやトートバッグなどの小物へのプリントもOK。他のクラスよりちょっと目立てるかも♪ デザインの作成方法 こちらはCanvaにあるロゴのテンプレートで作ったデザイン。色は1色に変更しています! 一番気軽にできるのは、手書きのデザイン!黒のマジックペンで濃く描くのがおすすめ。 もう少しこだわりたい時は、無料素材サイトやCanvaなどの簡易デザインツールが便利です。ロゴなどのテンプレートを利用すると、簡単にデザインが作れますよ。 過去記事で詳しい作成方法をチェックできます▼ シルクスクリーンとは?やり方や必要なもの、印刷手順や体験できる場所を紹介 https://www.hando-horizon.com/labo/4506 著作権に注意 クラスTシャツは、あくまでも身内で利用することを前提としています。 デザインによっては作成したTシャツやグッズの販売はできませんので、注意が必要です。デザインには著作権があり、他人のデザインや既存ブランドのロゴなどを無断で使用することはできないので気をつけましょう。 著作権についてはHANDoのHPにも記載しているので目を通してくださいね。念の為に学校の先生などの大人にチェックしてもらいましょう。 HANDo HP/製版サービス説明のページ 「著作権・肖像権侵害についてのご注意(PDFファイル)」をご一読ください ※サイトリニューアルに伴い変更になっています。「オリジナルグッズに関する権利についての注意事項」の部分をご一読ください https://www.hando-horizon.com/manabiba/yoyaku/ クラスTシャツで、新しいメンバーと仲良くなろう 新学期、これから1年間過ごす新しいメンバーと仲を深めるために、クラスTシャツはとてもおすすめ。既に取り入れている学校も多いと思いますが、シルクスクリーンで一緒に作るところからチャレンジしてみると、更に絆が強くなりそうです!ぜひ試してみてくださいね。 >>実際にクラスTシャツを作る様子はこちら https://www.hando-horizon.com/report/3461

-

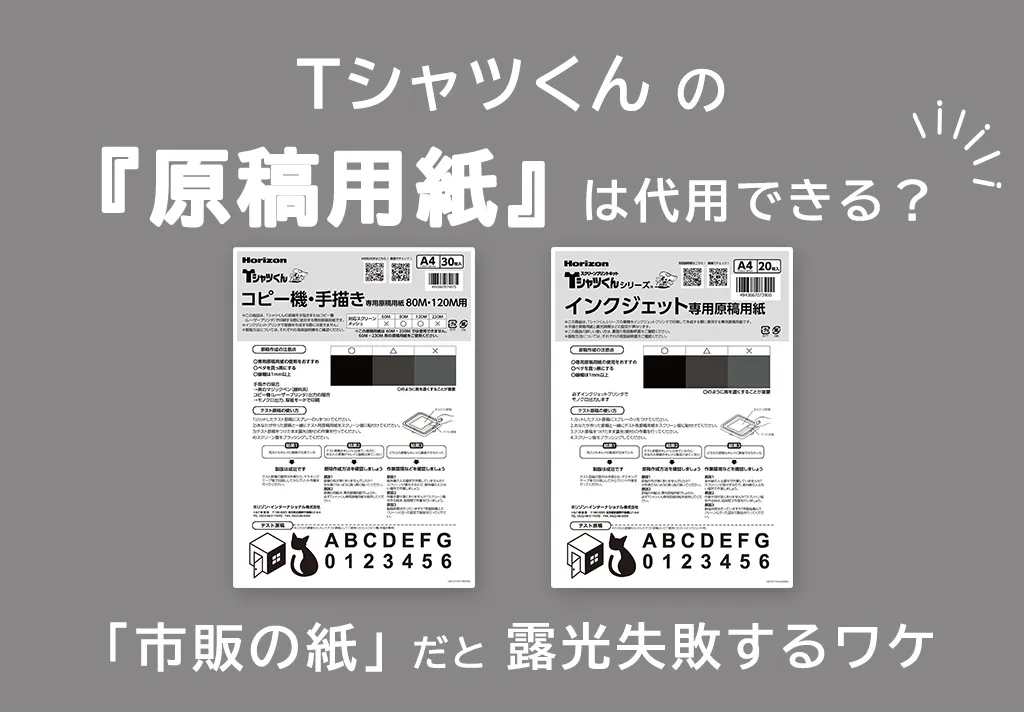

Tシャツくんの原稿用紙は代用できる? 市販の紙だと露光失敗するワケ

Tシャツくんを使って製版(スクリーン作り)をする際に、デザインの元となる「原稿」はとても重要です。この原稿を作る際に使用する「Tシャツくん専用原稿用紙」について、「これって普通の紙じゃダメなの?」と思ったことはありませんか? 結論から言うと、専用の原稿用紙の代用はおすすめできません。市販の紙で代用すると、露光がうまくいかず、製版に失敗してしまう可能性があるからです。 そもそも専用の原稿用紙って何?普通の紙じゃないの? 紙はどれも同じように見えますが、それぞれの紙の「厚さ」や「材料」の違いによって、紫外線を通す量が変わります。これが製版に大きく影響してくるのです。 Tシャツくん本体の露光時間はTシャツくんの専用原稿用紙に合わせて設定されているため、この紫外線を通す量が異なる市販の紙を使うと製版に失敗しやすいのです。 Tシャツくん製版のしくみ なぜ市販の紙を使うと製版に失敗してしまうのか?まずはTシャツくん製版のしくみについて確認していきましょう。 Tシャツくんのスクリーンは、無色のメッシュ状のシートに「感光乳剤」というものが塗られています。紫色に見えているのは、実は乳剤の色!Tシャツくんでは、目で見て分かりやすくするために感光乳剤を紫色に着色しています。 この「感光乳剤」は特性として、紫外線に当たると固まり、当たらないと水に溶け出します。つまり、製版には「感光乳剤」の性質と「紫外線」が利用されているのです。 スクリーンに黒い絵柄が印刷された原稿を貼り付けて露光すると、黒い絵柄部分は紫外線を遮り、それ以外の部分は乳剤が固まります。 よって、露光後に水でブラッシングをすると、絵柄部分だけが溶け出しインクを通す孔になるという仕組みです。 そのため、市販の紙を使うと下記のようなリスクがあります。紫外線をカットしすぎる紙で製版をすると、光不足により感光乳剤が十分に固まらない → 水に溶けてしまう… 逆に紫外線を過量に通す紙で製版すると、必要以上に感光乳剤が固まる →なかなかデザインが出てこない…という失敗につながる可能性があります。 市販の紙を使うとどんな風に失敗してしまうの? では、市販の紙を使うと実際にどんな風に失敗してしまうのでしょうか。具体的には、以下のような製版の失敗が起こってしまいます。 ・絵柄以外にもぼろぼろとくずれる: 紙が光を通しにくく、十分にスクリーンが固まらず、力を入れてブラッシングしていないのに、絵柄以外もぼろぼろとくずれてしまったり、紙の形に孔があいてしまう現象です。 ・ブラシでこすってもなかなか孔があかない: 紙が光を通しやすく、スクリーンが固まりすぎてしまい、ブラッシングをしてもなかなか絵柄が出てこない現象です。なかなか絵柄が出ないからといって、力を入れすぎたり、長時間こすり続けると、絵柄以外もくずれてしまいます。 ・ピンホールが出る: 再生紙など、色々な材質の粒子が混ざった紙を使うと、光を通しづらい粒子の部分が固まらず、絵柄以外のところにつぶつぶと孔があいてしまう現象です。 ボロボロくずれる 孔があかない ピンホールが出る まとめ:製版成功の重要ポイントは「原稿」にあり! Tシャツくんを使って製版を成功させるためには、この「原稿」が非常に重要なポイントとなります。Tシャツくん専用のスクリーンや露光機を使って、取扱説明書通りの使い方をしていても、元となる原稿が不適切だと、期待通りの版はできません。 Tシャツくん専用原稿用紙は、Tシャツくん本体を使って安定した製版を可能にするために開発されています。コストを抑えたい気持ちもわかりますが、せっかくの時間と手間を無駄にしないためにも、原稿用紙は専用品を使用することを強くお勧めします。

-

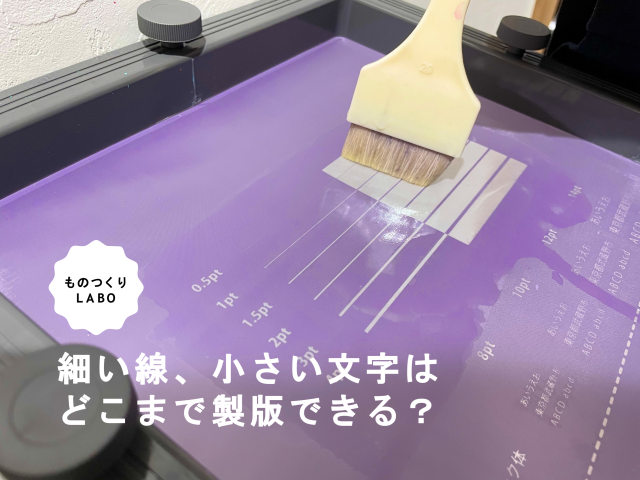

Tシャツくん 細い線、小さい文字、どこまで再現できる?【製版編】

シルクスクリーンを快適に楽しむには、基本的に実寸1㎜以上(データの場合は線幅3pt以上)を推奨しています。 なぜなら細い線は印刷すると潰れやすい上、スクリーンの目づまりもしやすいから。 そして、印刷だけではなく製版の難易度もグッと上がります。 ということで、「Tシャツくん」で細い線や小さい文字がどこまで再現できるのかを検証してみました。 こちらの記事は、第一関門である「製版」編です。Tシャツくんで製版可能なボーダーラインを探っていきます! ぜひ印刷編の記事と合わせて読んで理解を深めてくださいね。 https://www.hando-horizon.com/labo/11370 印刷編はこちら! 豆知識「pt、point(ポイント)」とは、文字や線、図形のサイズを表す単位です。illustratorやPhotoshopなどのDTPソフトでは1ポイント=0.3528mmが採用されています。線の場合は線幅、文字の場合はの文字自体の幅を表します。 Tシャツくんで細い線、小さい文字どこまで製版できる? 実験に使った図案や道具は以下の通り。 ・スクリーン:120メッシュ・原稿用紙:インクジェット専用用紙 線 の製版結果 0.5pt/1pt/1.5pt 2pt/3pt/4pt 0.5ptは、やさしくブラシでなでるだけでポロポロと崩れてしまいました。これ以上ブラッシングをしたら消えてしまいそう。「製版はほぼできない」と断言させていただきます! 1~1.5ptは、製版できましたが拡大するとギザギザとしています。ブラッシングの力加減によっては崩れてしまう可能性があるかも?丁寧に優しくブラッシングするのが肝です。 2pt以上ですと比較的安定して製版できそうです◎ 文字の製版結果 ゴシック体と明朝体、それぞれ8pt / 10pt / 12pt / 14ptで検証してみました。 文字 製版結果 抜き文字 製版結果 ゴシック体: 10pt以上は、思っていたよりもきれいに製版できました!8ptは、漢字の部分が潰れていますがひらがなとアルファベットはギリギリ…といったところ。 明朝体: 大きさや線の強弱がある明朝体は、14ptまで大きくしてもかなり厳しい結果に。そもそも横線の線幅が細すぎるため、フォントを太くしてもらうなど工夫が必要そうです。 まとめ Tシャツくんでキレイに製版できるのは ・線 1pt以上(約0.36mm)は製版可能・文字(ゴシック体) 10pt以上は製版可能・文字(明朝体) 14ptでも製版は難しい。フォントを太くするなど工夫が必要。 という結果となりました。 そして、肝心なのは印刷です。製版ができても印刷ができるとは限りません! 次回は、細い線・小さい文字の印刷編をお届けします。 https://www.hando-horizon.com/labo/11370 合わせてチェック! HANDoでは、シルクスクリーンを通してものつくりやみなさまの新しい一歩のサポートをしています。 シルクスクリーンのワークショップを運営してみたい!イベントでシルクスクリーンをやってみたい! など、シルクスクリーンにご興味をお持ちでしたら、ぜひ一度HANDoへご相談ください。 シルクスクリーンのお役立ち情報「ものつくりLABO」やイベントレポートも随時更新しています。 >「ものつくりLABO」記事一覧 > イベントレポート一覧 > お問い合わせフォーム