シルクスクリーン・120/80メッシュ&トリミング転写 Tシャツプリント 比較 ロゴ編

スタッフの比較実験シリーズ第一弾!

プリント方法いろいろ比較第一弾「ロゴをプリントするなら?」編です!

ロゴTシャツやロゴトートを作ってみたいけど、どんなプリント方法が良いんだろう…なんて方のために、今回はTシャツを使ってロゴをプリントするときにオススメの方法を4つご紹介いたします!

①シルクスクリーン印刷・スクリーン120メッシュ・1色刷り

シルクスクリーンプリントの最もスタンダードな方法はこれ!スクリーン選びで迷ったときは、まず標準の120メッシュを選んでくださいね。

メッシュの粗さで下に落ちるインクの量が変わりますが、特別な事情がなければスタンダードな120メッシュを選べば◎

メッシュの粗さによる印刷の違いを詳しく見たい方はこちらの記事をご覧ください。

シルクスクリーンのメッシュの粗さによる違い「メッシュとは?」~おぎこラボ

https://www.hando-horizon.com/labo/4276

【こんな時にオススメ!】

・1枚ずつ色を変えてプリントしたい

(インクを変えれば1枚のスクリーンで何度も色替えできます◎)

・同じ色でたくさんプリントしたい

・手作りの良さやかすれも楽しみたい

・洗濯しても色が落ちないプリントが良い

②シルクスクリーン印刷・スクリーン80メッシュ・1色刷り(金インク)

ラメが入った金・銀インクはインクが目詰まりしやすいので、少しメッシュが粗い80メッシュを使用します!

120メッシュでもプリントできないことはないのですが、スクリーンの目にラメが詰まってインクが十分に落ちず、「あんまりキラキラしてない…」「すぐに目詰まりしてしまった!」なんてこともあるので、おすすめはしていません。

80メッシュなど、少し目の粗いスクリーンを使うと落ちるインクの量が増えるので、黒Tシャツなど濃い色の布地で白インクの発色を良くさせたい!というときにも80メッシュが有効です◎

メッシュの選び方としては、このようにラメが入っている場合や、濃い色の布地に白などの薄い色でしっかり発色させたい場合は少し粗めのメッシュを選ぶ、など使い分けられるとベストです!

【こんな時にオススメ!】

・キラキラのラメが入ったインクできれいにプリントしたい

・1枚ずつインクの色を変えてプリントしたい

・同じ色でたくさんプリントしたい

・手作りの良さやかすれも楽しみたい

・洗濯しても色が落ちないプリントが良い

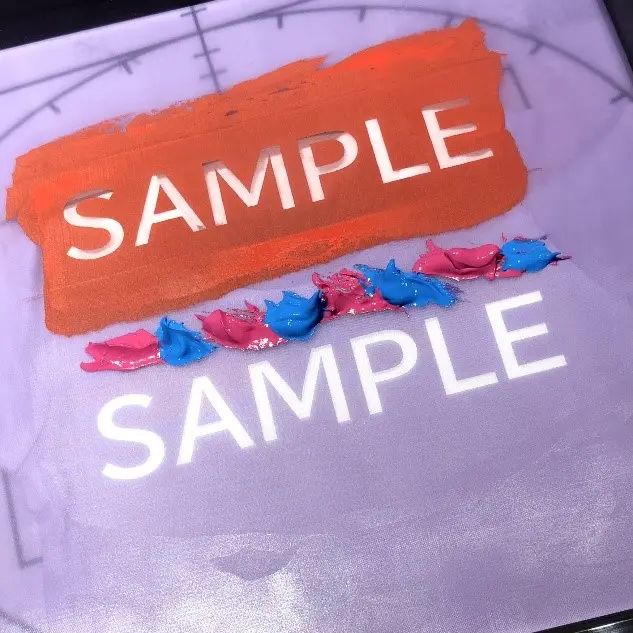

③シルクスクリーン印刷・スクリーン120メッシュ・マーブル印刷

シルクスクリーンは1色刷りしかできないんでしょ?という方へ!

いえいえ!複数の色のインクをランダムにちょんちょんと乗せてマーブルにすることだってできるんです!全く同じ柄は2つとない一期一会の楽しみ方ができちゃいますよ。

【こんな時にオススメ!】

・一期一会の色の混ざりを楽しみたい

・手作りの良さやかすれも楽しみたい

・1色刷りだけではなくちょっと冒険したい

・洗濯しても色が落ちないプリントが良い

マーブルプリントしてみたいけど…「インクは1色しか持ってないよ!」「3色4色やりたいけど、インクを買っても使い切れない…余っちゃうし…」そんな方は、ぜひHANDo吉祥寺へご来館ください!HANDoはインクが約30色使い放題です!

東京・吉祥寺でシルクスクリーン体験~手ぶらでできる体験コース&ワークショップ~

https://www.hando-horizon.com/labo/4600

④トリミング転写

そして最後はトリミング転写!

フルカラーでロゴを印刷したい!という方はぜひトリミング転写を試してみてください!

【こんな時にオススメ!】

・フルカラーでプリントしたい

・自分のデザインの色などをそのまま表現したい

・簡単に高クオリティなものを作りたい

・自宅ではできない体験をしたい

──────────────────────

「トリミング転写ってなに?」って方。トリミング転写とは、絵柄の部分だけが転写できる転写紙のこと。もう少し詳しく…

①トリミング転写にレーザーカラープリンター(トナープリンター)でロゴなどフルカラーのイラストを鏡像でプリントする

②のりシート(トリミングシート)と①の転写紙を重ねてヒートプレス機でプレスする

③熱いうちに剥がすと絵柄(インクが乗っている部分)にだけのりがつく

④③をTシャツにヒートプレス機で転写する

──────────────────────

※2022年5月現在、施設で転写紙の販売はしておりません。事前にHANDo WEBSHOP(https://www.webshop.hando-horizon.com/)でご購入の上ご来館くださいませ。

「ヒートプレス機なんて持ってない!」「なんだか手順だけ見ると難しそう…」という方も大丈夫。HANDo吉祥寺では業務用のヒートプレス機だって使えちゃうんです!使い方もスタッフがしっかりお教えしますのでご安心くださいね。

自動ヒートプレス機「TP700A」についてはこちらをご覧ください。

https://www.hando-horizon.com/fukugyo/tensyashi/press_machine/

トリミング転写紙は毎年お手伝いさせていただいている「TEDxYouth@Tokyo」のTシャツ制作でも大活躍!作業の流れなど分かりやすくまとまっています。ぜひ見てみてください♪

シルクスクリーン・120/80メッシュ&トリミング転写 Tシャツプリント 比較 ロゴ編のまとめ

いかがでしたか?

ロゴTシャツ作りたいな~なんてときはぜひ一度HANDo吉祥寺で試してみてくださいね!

東京・吉祥寺でシルクスクリーン体験~手ぶらでできる体験コース&ワークショップ~

https://www.hando-horizon.com/labo/4600

HANDo吉祥寺はシルクスクリーンプリントがメインの工房ですが、業務用のヒートプレス機での転写や専用プリンターで布に直接プリントなどもできるものつくり施設。

みなさんがきっと楽しく作業できるような空間になっています。緊急事態宣言延長が決定し、みなさんにお会いするのは少し先になってしまいますが、営業再開の際はぜひ色々なプリント方法を試してみてくださいね!現在は通常通り、10時~16時、木曜・金曜と第二&第四土曜に営業しております。

※2025年3月現在、火・木・金曜日(祝・休業期間を除く)に営業中です。

>>ご予約については<こちら>をご覧ください。

(見学だけなら平日毎日受付中!気軽にふらっと立ち寄ってくださいね!)

次回は「写真をプリントするなら?」をご紹介予定。

そんなこともできたんだ!と思っていただけるような内容にしたいと思っていますので、みなさんぜひお楽しみに~!

おすすめ記事

labo-

シルクスクリーンで写真を刷ろう!①【網点とは?データの作り方は】

シルクスクリーンで写真をプリントすると面白い!というのをご存じですか??いつもの写真もこんなふうに! 元の写真 「こん」でプリント! インクの色を変えるだけでイメージもがらり! 「さくら」でプリント 「みどり」でプリント 写真をシルクスクリーンプリントするためには、シルクスクリーン用のデータに作り変える必要があります。 写真をモノクロコピーするだけじゃダメなの?と疑問に思う方もいるかもしれませんが、シルクスクリーンの原稿は真っ黒が原則!グレーなどの中間色は製版できません。 モノクロコピーした原稿 グレー部分はスクリーンが抜けませんでした シルクスクリーンでは、写真データを【網点処理】をすることでグラデーションを表現します◎ というわけで今回は写真をシルクスクリーンでプリントするための ・写真データの作り方 ・オススメの線数 などについて、詳しく解説していきます! ◎目次① データの作成 1.Photoshopで写真を開く 2.サイズと解像度を設定 3.グレースケール化 4.モノクロ2階調→網点設定 └「線数」とは └「角度」とは └「網点形状」とは 5.データ完成!② プリント③ フルカラープリントもできる?④ まとめ ① データの作成 1.Photoshopで写真を開く まずは、プリントしたい写真をPhotoshopで開きます。 東京タワーの写真をPhotoshopで開きました 2.サイズと解像度を設定 次に、「サイズと解像度」を設定します。メニューバー〈イメージ〉→〈画像解像度〉を選択 画像解像度の設定 以下のダイアログボックスが表示されたら、プリントサイズを設定します。 ・幅、高さを入力(左の鎖マークを繋げた状態で設定)・解像度は「300」と入力(単位は「pixel/inch」) ダイアログボックスで数値を指定 3.グレースケール化 次に、写真をグレースケールの状態に変更します。グレースケールとは、白と黒の中間色であるグレーの濃淡を254階調(グラデーション)で表現すること。 メニューバー〈イメージ〉→〈モード〉→〈グレースケール〉を選択 グレースケール化 「カラー情報を破棄しますか?」というメッセージが表示されたら、〈破棄〉を選択してください。 〈破棄〉を選択 4.モノクロ2階調→網点設定 グレースケール化したデータをモノクロデータにします。 シルクスクリーンではグレーをそのまま表現することはできないので、代わりに「網点」で階調を表現します。(網点については次の章!)網点を設定するために、グレースケール化した写真から一旦階調を取り去ります。 メニューバー〈イメージ〉→〈モード〉→〈モノクロ2階調〉を選択 モノクロ2階調 モノクロ2階調を選択すると、2つのダイアログボックスが出てきます。 ひとつ目の「モノクロ2階調」の設定では・解像度の出力:300pixel/inch・種類:ハーフトーンスクリーンと入力し、OKをクリック。 モノクロ2階調設定 ふたつ目の「ハーフトーンスクリーン」のダイアログボックスでは、網点の設定をします。(重要!) 網点(ハーフトーン)とは、印刷物の濃淡を表現するための小さな点のこと。網点の密度や大きさでグラデーションを作り、1色印刷でも豊かな表現を刷ることができます。 網点のオススメ設定は・線数 :15線・角度 :45度・網点形状 :円です。 オススメの設定 線数とは? 線数10、15、30、40の比較 ※角度:45度 網点形状:円 サイズ:150×100mm 線数とは、網点の密度のこと。すなわち、印刷の細かさ。線数が大きいほど精密な表現になり、小さいほどドットが粗くなります。 ちなみにTシャツくんでは、線数が大きい(=ドットが細かい)ほど製版の難易度がアップします。この後の〈②プリント〉の章でお話しますが、Tシャツくんで製版する場合、オススメは10~15線です。 角度とは? 45度、25度、90度の比較※線数:10 網点形状:円 サイズ:150×100mm 角度とは、網点が並ぶ方向。フルカラーでプリントする場合には重要な設定になりますが今回のように1色印刷であれば、お好みの設定で構いません。 網点形状とは? 網点形状の比較※線数:10 角度:45 サイズ:150×100m 網点形状とは、その名のとおり網点の形。「点」と言いながら、ラインや円、クロスなど様々な種類を選べます。こちらもお好みで設定してみてくださいね! 5.データ完成! 網点の設定を完了すれば、データが完成です。ここからはいつも通り、専用用紙に出力してから製版をしていきましょう! ② プリント さて、いよいよ製版とプリントです!線数10、15、30の3パターンでプリントしたものがこちら。 10線でプリント(左:全体 右:拡大)※角度:45度 網点形状:円 サイズ:150×100mm 15線でプリント(左:全体 右:拡大)※角度:45度 網点形状:円 サイズ:150×100mm 30線でプリント(左:全体 右:拡大)※角度:45度 網点形状:円 サイズ:150×100mm 【10線~15線】 レトロでアートな雰囲気に。シルクスクリーンならではの味があります◎製版も印刷も比較的簡単で、シルクスクリーンに慣れていない方でも挑戦しやすいですよ。ただし、10線はドットの存在感が大きいので写真によっては被写体がわかりづらくなるかもしれません。 【30線】 きめが細かく、実際の写真に近い見え方になりました。ただし、Tシャツくんでのアナログ製版ですとサイズによっては骨が折れる作業かも…。 30線で写真に忠実にプリントしたい!という方は、デジタルによる製版が可能な製版サービスのご利用も合わせてご検討くださいね!※製版サービスの場合でも目詰まりは注意です https://www.hando-horizon.com/fukugyo/logosuru/ デザインの細かさと製版・プリントの関係性についてはこちらの記事でも解説しています。 https://www.hando-horizon.com/labo/11282 https://www.hando-horizon.com/labo/11370 ③ フルカラープリントもできる? ズバリ、できます!データの作成方法やプリント工程が多くなり少々手はかかりますがフルカラーも面白いですよ♪フルカラープリントのやり方は、こちらの記事で解説していますので是非ご覧ください! ▶シルクスクリーンで写真を刷ろう!②【フルカラープリント編】 ④ まとめ いかがでしたでしょうか?いつもの写真ががらりと印象が変わり、おもしろいですよね! 網点の設定の仕方でも仕上がりの印象が違うので是非いろいろなパターンで試してみてくださいね。 HANDoでは、シルクスクリーンを通してものつくりやみなさまの新しい一歩のサポートをしています。 シルクスクリーンのワークショップを運営してみたい!イベントでシルクスクリーンをやってみたい! など、シルクスクリーンにご興味をお持ちでしたら、ぜひ一度HANDoへご相談ください。 シルクスクリーンのお役立ち情報「ものつくりLABO」やイベントレポートも随時更新しています。 >「ものつくりLABO」記事一覧 > イベントレポート一覧 > お問い合わせフォーム

-

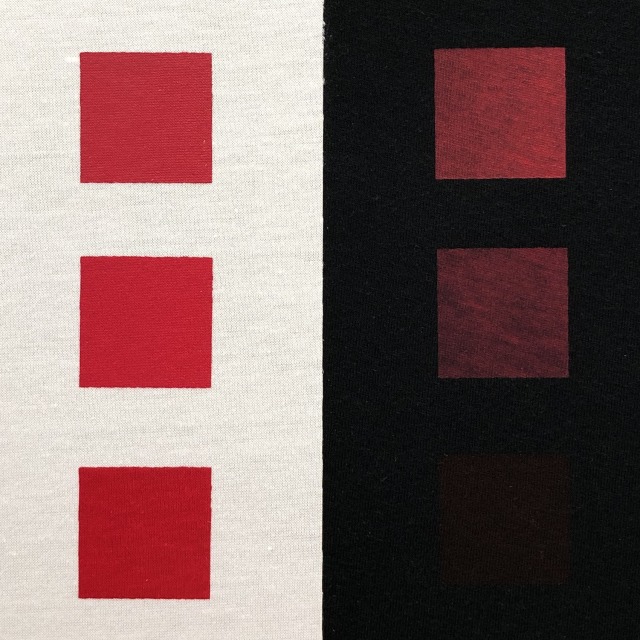

Tシャツくんシルクスクリーンインク リッチ・プレーン・ソフトを黒い生地に刷ってみる

Tシャツくんシルクスクリーンインク プレーン・リッチ・ソフトの比較 Tシャツくん水性シルクスクリーンインクには様々な種類がありますが、その中でもスタンダードなのは「プレーン」「リッチ」「ソフト」の3つ。プレーンは誰にでも使いやすく、リッチは濃い色の素材に、ソフトは染みこむタイプでやわらかい、などそれぞれ特長があります。…が、いまいちピンとこないなぁ、という方も多いはず。今回は一目でその違いが分かるよう実験してみました!(ちなみに、触っていただくとその違いがより鮮明に分かるのですが、画面越しでは伝わらないのでみなさんぜひお近くの販売店、もしくはHANDo KICHIJOJIで触ってみてくださいね!)Tシャツくん関連商品取扱店舗はこちらHANDo KICHIJOJIはこちら<今回の実験>使用したインク:プレーン・リッチ・ソフトの「あか」使用したスクリーン:Tシャツくんスクリーン120メッシュ刷り方:一回刷り刷った生地:綿100%のTシャツ ①リッチで白生地、黒生地にプリント Tシャツくん水性シルクスクリーンインク「リッチ」のあかでプリント 白生地は問題なくプリントできました!黒生地にもなかなか発色良くプリントできました。今回は比較しやすいようすべて120メッシュで1回刷りなので、2回刷りなどすればもっと発色が良くなりますよ◎(黒生地には2回刷りがおすすめ)Tシャツくん水性シルクスクリーンインク「リッチ」はこちら ②プレーンで白生地、黒生地にプリント Tシャツくん水性シルクスクリーンインク「プレーン」のあかでプリント こちらも白生地には問題なし。一方、黒生地には印刷自体は問題ありませんが、リッチと比べるとやや発色が弱いような気がします。Tシャツくん水性シルクスクリーンインク「プレーン」はこちら ③ソフトで白生地、黒生地にプリント Tシャツくん水性シルクスクリーンインク「ソフト」のあかでプリント ソフトも白生地には問題なくプリントできました。が、黒生地には全くと言っていいほど発色しませんでした。というのも、ソフトは元々「淡色素材専用」なのでご安心を。肌触りがさらりとしていて生地に染みこむようなタイプなので、白などの淡い色の生地専用となっています◎Tシャツくん水性シルクスクリーンインク「ソフト」はこちら 3つを比較してみる Tシャツくん水性シルクスクリーンインク リッチ・プレーン・ソフトの比較 上から順に、「リッチ」「プレーン」「ソフト」となっています。比較すると違いがよく分かりますね。黒生地にプリントしたい!という方は迷わず「リッチ」を使ってみてください。一方、白やキャンバス地など淡い色にプリントすることが多い!という方は、どれを選んでもOK!ただ、とある理由から白系の生地にプリントする方には「プレーン」「ソフト」の2つをおすすめします。その理由は… 「リッチ」は目詰まりしやすい リッチは黒系の生地によく発色する代わりに、どうしても目詰まりを起こしやすいのです。なぜなら、インクのベースに使われている材料が「白色」で「こってり」しているから。なぜベースが「白色」なのかというと、黒い生地に良く発色させるため。白が混ざっている分、黒などの色が沈みやすい生地にプリントした時もきれいに発色するようになっています。 ●リッチベースが白色でこってりなので黒生地に良く発色する代わりに、目詰まりを起こしやすい ●プレーンベースは白と透明の混合なので黒生地への発色はリッチに劣るが、目詰まりを起こしにくい ●ソフトベースは透明でさらさらなので黒生地には全く発色しないが、目詰まりのしにくさNo.1 インクを使い分けてみよう リッチ、プレーン、ソフト、それぞれメリットもあればデメリットもあります。好みや用途によってインクを使い分けてみるのもおすすめですよ。みんなの推しインクはどれ?その他、特殊なインクはこちらからチェック 目詰まりに悩む方にはこんな記事もおすすめです。 https://www.hando-horizon.com/labo/7862

-

シルクスクリーンキット徹底比較!Tシャツくんとロゴスルの違いとは?

シルクスクリーンキット Tシャツくんとロゴスルの比較 シルクスクリーンで印刷に挑戦したい。 でも…何を揃えればいいのかわからなくてなんとなく敷居が高い… なんて思っていませんか? それはもったいない! そんなときは、初めからすべて揃っている、『シルクスクリーンキット』を購入すれば問題解決です。でも、同じキットと言ってもお値段も様々。 そこで、こちらの記事では数ある『シルクスクリーンキット』の中から、「Tシャツくん」と「ロゴスル」という2つのシルクスクリーンキットを徹底比較。 この記事ではシルクスクリーンキットのTシャツくんミドル、TシャツくんジュニアのTシャツくんシリーズ2機と、シルクスクリーンプリントキットのロゴするについて徹底的に比較検証、紹介します。 最後まで読んでいただくと、「Tシャツくん」と「ロゴスル」それぞれの特徴と、どちらのほうが自分にあっているのかが簡単にわかります♪ <目次> シルクスクリーンキットとは? いきなり結論!とにかくシルクスクリーン印刷をやってみたいならロゴスル! シルクスクリーンキット・ロゴスル ロゴスルのメリット ロゴスルのデメリット シルクスクリーンキットTシャツくん Tシャツくんとロゴスル最大の違い〜Tシャツくんは製版ができる〜 シルクスクリーンキット・Tシャツくんのセット内容 Tシャツくんとロゴスルの比較 お値段を比較 プリントできるサイズを比較 まとめ・結局どのシルクスクリーンキットを買えばいいのか シルクスクリーンキットとは? シルクスクリーンキット Tシャツくんミドル シルクスクリーンキットとはその名の通り、シルクスクリーンを始めるにあたり必要なものが一式揃っているセットのことです。 何かを始めるときって、そもそも何が必要なのかがわからず、余計なものまで買ってしまったり、いざ使おうとすると大事な何かが不足していてできなかったり、困ってしまうことがありますよね。 そんな、初心者さんでも一式揃っているキットで購入すれば安心! 「Tシャツくん」も「ロゴスル」も、最初に必要なものが一通りセットになって入っています。 では具体的にどんな違いがあって、どっちを買うほうがよいのでしょうか。 いきなり結論!とにかくシルクスクリーン印刷をやってみたいならロゴスル! いきなり結論を言ってしまいましたが、もし、あなたが初心者で、まずはシルクスクリーン印刷というものを試してみたいと思っているのであれば、おすすめはロゴスル一択です! そして、製版作業から自分でやりたい!手をかけてこそ…!というこだわり派さんには、Tシャツくんシリーズが向いています。 シルクスクリーンキット・ロゴスル 注文を受けてからロゴスル。無駄がないから、地球にもやさしい シルクスクリーンキット、ロゴスルには以下のものが含まれています。 ※「ロゴスル」「ペーパーロゴスル」はリニューアルに伴い販売終了となりました。 >>後継品はこちら ・スモールフレーム(製版済スクリーン120M付)・ヘラ小・スキージ14㎝・スプレーのり・プリント台紙・特別インク50g これはシルクスクリーン印刷をする際の必要最低限のもの。 つまり、まずはコレだけあればシルクスクリーン印刷を始めることが可能です。 そして、お値段は通常価格:5,500円(税込)のところ、記事掲載現在、弊社オンラインストアにて 4,950円(税込)にて販売中です。 シルクスクリーンキット・ロゴスルの詳細。(新しいタブで開きます)https://www.hando-horizon.com/fukugyo/logosuru/ ※「ロゴスル」「ペーパーロゴスル」はリニューアルに伴い販売終了となりました。 >>後継品はこちら ロゴスルのメリット ロゴスルはただのシルクスクリーン印刷をスルためのセットではありません。 ロゴスルはデザインを作成したらWeb上で入稿。数日後、完成された版がセットで送付されるという仕組みです。 つまり、シルクスクリーン製版サービス込みのお値段で、そこに印刷用のセットが付いてくる。というカタチです。 印刷用の版は、プロが製版してくれるので失敗はありませんし、届いたらすぐにプリントOK。 さらに、版は追加注文できるので、いろんな柄が印刷したい人はインクを買い足せば何度でも作成できますし、すでに最低限のシルクスクリーン印刷の道具は持っているという方なら、版だけを注文することが可能です。 また最小限のキット内容なので、価格が安いのもポイントです。 まさに、まずは印刷してみたい!というユーザー心を見事に突いたシルクスクリーンキットなのです! ロゴスルのデメリット ロゴスルは自分で製版できないため、「今日これを印刷したい!」と思ってもすぐにプリントには取りかかれません。 デザインを作成してからWeb入稿し、さらに送付されるまで数日かかるのはデメリットといえる部分でしょう。 また、ロゴスルでプリントできるサイズは約120㎜x120㎜。大きなデザインは印刷できないのです。 思い立ったその日に直ぐに印刷したい!大きなものをプリントしたい!! そんな芸術は爆発的なクリエイティブ心をお持ちの場合はTシャツくんシリーズがおすすめです。 シルクスクリーンキットTシャツくん シルクスクリーンキット Tシャツくんミドル 「Tシャツくん」はおかげさまでシリーズ発売35年を迎えるホリゾンの看板商品とも言えるシルクスクリーンキットなので、名前はご存知というかたもいらっしゃるのでは? Tシャツくんには現在、Tシャツくんワイド製版機、Tシャツくんミドル、Tシャツくんジュニアのシリーズ3機種が販売中なのですが、この中のTシャツくんワイド製版機に関しては、シルクスクリーン中級、上級者向けの商品で、製版専用の機械で、シルクスクリーンキットとは少々別モノです。 ですので、この記事では初心者さんでも安心して使っていただける、シルクスクリーンキットのTシャツくんミドル、Tシャツくんジュニアについてご紹介いたします。 シルクスクリーンキット・Tシャツくんの詳細。(新しいタブで開きます)https://www.hando-horizon.com/silkscreen/tshirtkun/ Tシャツくんとロゴスル最大の違い〜Tシャツくんは製版ができる〜 Tシャツくんの大きな特徴は「製版機能」です。 Tシャツくんがあれば、自分で思いついたそのときに、シルクスクリーン印刷用の「版」を自宅で簡単に作成可能! 思いつくままに違うデザインで、何度も製版が可能です。これこそが、最初に言った「こだわり派さん向け」の理由です。 一から自分で手をかけて作業する時間が好き、製版作業すらやり方次第であえてカスレ部分を残してみたり…なんて、少々遊んでみることもできますよ。 自宅ですべての作業が完結できること、一から自分でこだわれること、はTシャツくんのひとつのメリットですね。 シルクスクリーンキット・Tシャツくんのセット内容 TシャツくんミドルTシャツくんジュニア本体 1台本体 1台最大プリントサイズ 約22cm×約22cm最大プリントサイズ 約12cm×約12cmミドルフレームT-M22用 1個スモールフレーム 1個ミドルマットT-M22用 1個スモールスクリーン(120M) 5枚ミドルスクリーン(120M) 3枚お試しスクリーン(120M) 2枚ピンホール修正液 1個パネル 1枚パネル 1枚スプレーのり 1本スプレーのり 1本ヘラ(大) 1個ヘラ(小) 1個ハケ 1個ハケ(小) 1個スキージ(23cm) 1個スキージ(14cm) 1個インク50g くろ 1個インク(水性一般インク50g・赤青黒黄) 各1個Tペン赤 1本原稿用紙(2種) 一式原稿用紙(2種) 一式使い方ガイド・トラブルガイド 各1冊取扱説明書 1冊保証書 1通保証書 1通TシャツくんジュニアとTシャツくんミドルの内容を比較 Tシャツくんミドルと、ジュニアの最大の違いは最大プリントサイズ。Tシャツくんジュニアはロゴするとほぼ同じ約12cm四方なのに対して、Tシャツくんミドルはなんと、22cm四方とかなり大きなサイズ。 そして、どちらも、セットさえあれば、製版から印刷まですべての工程で最低限必要なものが含まれています。 ちなみにですが、Tシャツくんワイド製版機では、220×360mmという正にワイドサイズの製版が可能です。 Tシャツくんとロゴスルの比較 Tシャツくん水性インク「プレーン」 最後に、Tシャツくんとロゴスルを項目ごとに比較してみましょう。 あなたにはどちらが向いている? お値段を比較 Tシャツくんとロゴスルの料金を比較してみました。 種類Tシャツくんミドル(型式T-M22)Tシャツくんジュニアロゴスル価格39,600円 (税込)24,200 (税込)(2023年4月20日まで19,800の特別価格で販売中!)4,950円 (税込)おかわり製版1,100円(税込)Tシャツくんとロゴスルのお値段を比較 ※価格は記事の最終更新日時点の価格です。 セットに本体が含まれているTシャツくんは、ロゴスルよりも価格が高めです。 大きめの印刷をしたい場合はTシャツくんミドルの1択なのですが、悩ましいのは印刷サイズが同じTシャツくんジュニアとロゴスルの選択ですね。 ロゴスルは本体とは別に1,100円(税込)で版の”おかわり”が製版済みで届きます。 一方、Tシャツくんジュニア用の製版前のスクリーンが1枚あたり300〜400円と考えると、今後頻繁に版を作成する方、20デザイン以上の製版をしたい方はTシャツくんジュニア。それ以下の方はロゴスルのほうがお得といったところでしょうか? プリントできるサイズを比較 改めて、Tシャツくんミドル、Tシャツくんジュニアとロゴスルでのプリントサイズの違いを比較してみましょう。 種類TシャツくんミドルTシャツくんジュニアロゴスルプリントサイズ約220×約220㎜約120㎜x120㎜約120㎜x120㎜ 大きなデザインの製版を作りたい方は、Tシャツくんミドルを選びましょう。 デザインが約120㎜x120㎜内に収まるようなら、デザイン数が少なければロゴスルがお手軽です。 またTシャツくんミドル(約220×約220㎜)よりも大きいデザインで印刷したいなら、Tシャツくんワイド製版機(約220×約360㎜)がありますが、こちらは前述の通り少々別物。シルクスクリーンキットではなく、製版専用機械となりますので、ご購入前に十分ご確認下さい。 まとめ・結局どのシルクスクリーンキットを買えばいいのか 今回の比較でわかったことを元に結論を出すと以下の通りです。 ロゴスルが向いている方 ・とにかくシルクスクリーン印刷が初めての方 ・1つのデザインをたくさん印刷したい方 シルクスクリーンキット・ロゴスルをWebショップで見る(新しいタブが開きます) ※「ロゴスル」「ペーパーロゴスル」はリニューアルに伴い販売終了となりました。 >>後継品はこちら Tシャツくんジュニアが向いている方 ・一から自分でやりたい「こだわり派さん」 ・小さめでいいのでいろいろなデザインを印刷したい方 ・デザインを思いついたら直ぐに印刷したい方 シルクスクリーンキット・TシャツくんジュニアをWebショップで見る(新しいタブが開きます) Tシャツくんミドルが向いている方 ・一から自分でやりたい「こだわり派さん」 ・大きめのデザインを印刷したい方 ・デザインを思いついたら直ぐに印刷したい方 シルクスクリーンキット・TシャツくんミドルをWebショップで見る(新しいタブが開きます) ご参考になったでしょうか? この記事が皆さんの素敵な創作活動がはじまるきっかけになれば幸いです。

-

シルクスクリーンのアート作品 有名作家の紹介も

アンディ・ウォーホルの作品 アートを気軽に楽しみたい、おしゃれなインテリアに憧れる!有名作家の作品や世界に1枚しかない作品はとても高額になるのでなかなか手がでませんが、シルクスクリーンで複製して作られた作品は手頃な金額で購入することができます。ぐっとアートが身近になりますね。今回はそんなシルクスクリーンで作られたアート作品についてご紹介します!実際に自分が作るときのインスピレーションを得られるかもしれません♪ シルクスクリーンのアート作品は希少性や付加価値がつきやすい!作品そのものの魅力と価値を楽しむことができます。 なんとなく日本では「複製」「印刷物」という言葉には「偽物」「イミテーション」といったネガティブなニュアンスを感じる方が多いのではないでしょうか。しかしシルクスクリーンのアート作品には魅力がたくさんあります! ・印刷する素材を選ばないので色々な表現の作品があり、自分が好きなものを選べる・お手頃な価格でありながら一定の価値がある・アート作品を気軽に楽しむことができる 普段はちょっと敷居が高く感じるアートでも、身近に感じられるのは嬉しいですね♪ 以下にそれぞれの詳しい理由などを説明します。 シルクスクリーン アート作品の魅力 シルクスクリーンで作ったアート作品の特徴について詳しく見ていきましょう! 様々な表現ができる シルクスクリーン印刷は素材を選びません。絵画のようにポスターほどの大きさの紙以外にも布や樹脂、金属、ガラス等にも印刷が可能です。 色々なインクが使える 使えるインクの種類が多く、インクの量を多くしてプリントした面の層を厚くして立体感をだすこともできるので表現が広がります。発色・耐久性に優れており、仕上がりにインパクトを与えることもできます。 多色刷りの場合、スクリーンごとに色を変えて印刷して重ねていくので、ひとつひとつに少しずつ違いがでます。 シルクスクリーンの特徴については過去の記事でも詳しく書いているので、ぜひ読んでみてください。「シルク印刷とは?シルクスクリーンとの違いは?特徴・メリット・デメリットを解説」https://www.hando-horizon.com/labo/4733 シルクスクリーン作品 付加価値のポイント お手頃な価格でありながらも、一定の価値を高めることができるシルクスクリーン作品。 付加価値になるポイントは主に以下の2点です。 枚数が限定されている 作家やアーティストが希望する枚数を限定して作成し「001/200」というようにナンバーを記載します。分母は刷られた限定枚数、分子は通し番号です。 印刷後にプラスα 印刷後に作家・アーティストがアレンジを加えたり、サインの追加等を行うことで希少性が出てアート作品としての価値がより一層高まります。 有名なシルクスクリーンの作品たち 特に1960年〜70年には、現在もよく知られる作品が多く生まれています。 海外作家・アーティスト アンディ・ウォーホル アンディ・ウォーホル アンディ・ウォーホルの作品 ポップアートの巨匠とも言われています。キャンベルスープ缶やバナナ、マリリンモンローをテーマにした作品はとても有名なので、ご存じの方も多いのではないでしょうか。 ロイ・リキテンスタイン ロイ・リキテンスタイン アメリカン・コミックをモチーフとした作品が多く、コミックをキャンバス大に拡大して表現。特徴的なドットもシルクスクリーンで作成したと言われています。こちらも一度は目にしたことがある人が多いのでは。アンディ・ウォーホルと並び、当時を代表するアーティストです。 日本人作家・アーティスト 現代アートで注目されている日本の有名作家。技法はシルクスクリーンですが「版画」と説明されていることもあります。 草間彌生 草間彌生の作品 水玉模様とかぼちゃのモチーフを扱った作品が多く、名前・作品ともにとても有名な作家・アーティスト。作品のほとんどがシルクスクリーンで制作されています。 村上隆 この投稿をInstagramで見る Takashi Murakami(@takashipom)がシェアした投稿 お花モチーフの作品は多くの方がご存知でしょう。100mの大作《五百羅漢図》はシルクスクリーンで作成した4000枚以上のパーツをつなげて制作したそうです。すごい! まとめ 身近な創作もできるシルクスクリーン印刷は、アート作品のツールにもなっています。作って、飾って。気軽に楽しめるのがシルクスクリーンのアートの魅力。「次は何を作ろうかな〜」と思ったときに、アート作品も覗いてみるといいアイデアを思いつくかもしれません!