Tシャツくん製版は「紙」が大事!その理由と、よくある失敗例をご紹介

Tシャツくんの製版には、Tシャツくん専用の原稿用紙の使用を推奨しています。

「黒く描けば紙は何でもいいんじゃないの??」と思われるかもしれませんが、

実は紙も同じくらい重要なのです!!

その理由を説明する前に、基本知識として製版の仕組みを解説します。

Tシャツくん 製版の仕組み

Tシャツくんのスクリーンは、無色のメッシュ状のシートに「感光乳剤」というものが塗られています。

紫色に見えているのは、実は乳剤の色!Tシャツくんでは、目で見て分かりやすくするために感光乳剤を紫色に着色しています。

この「感光乳剤」は特性として、紫外線に当たると固まり、当たらないと水に溶け出します。

つまり、製版には「感光乳剤」の性質と「紫外線」が利用されているのです。

スクリーンに黒い絵柄が印刷された原稿を貼り付けて露光すると、黒い絵柄部分は紫外線を遮り、それ以外の部分は乳剤が固まります。

よって、露光後に水でブラッシングをすると、絵柄部分だけが溶け出しインクを通す孔になるという仕組みです。

まとめ:

感光乳剤が塗られたスクリーンに黒い絵柄の原稿を重ねて紫外線を当ててからブラッシングをすると

黒い絵柄部分は水に溶け、それ以外は乳剤が固まる。

専用原稿用紙を推奨する理由

ずばり、紫外線を通す量(透過量)が最適な紙を採用しているから。

透過量は紙の厚さや紙の白さ等により決まります。

Tシャツくんの製版において、紫外線は当たりすぎても少なすぎてもNG。

紫外線をカットしすぎる紙で製版をすると、

光不足により感光乳剤が十分に固まらない → 水に溶けてしまう…

ということになりますし、

逆に紫外線を過量に通す紙で製版すると、

必要以上に感光乳剤が固まる →なかなかデザインが出てこない…

という失敗につながる可能性があります。

紫外線の透過量が最適な専用原稿用紙を使用することで、製版の失敗を防ぐことができます。

専用原稿用紙以外で製版すると…

百聞は一見に如かず!

ということで、専用原稿用紙以外を使うとどうなるのか実際に見てみましょう。

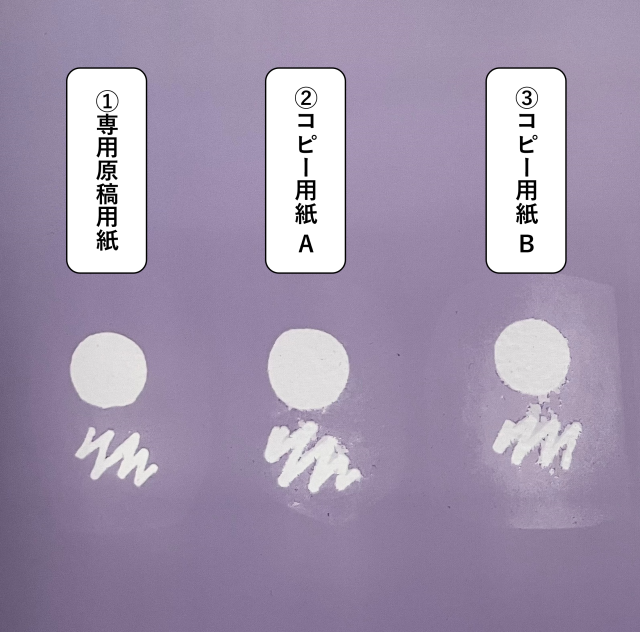

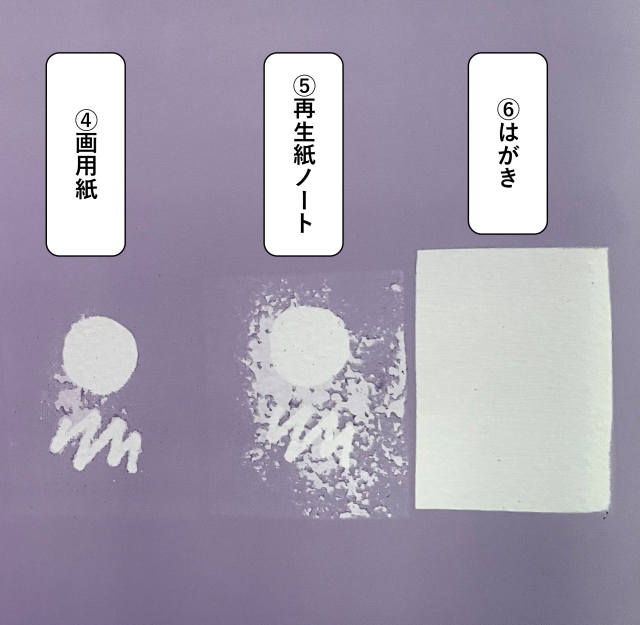

①専用原稿用紙

②普通コピー用紙A(白色度87%)

③普通コピー用紙B(白色度84%)

④画用紙

⑤再生紙ノート

⑥はがき

で実験してみました!

成功したのは、専用原稿用紙のみでした!

厚さや白さも様々な種類が販売されていると思うので一概には言えませんが

やはり専用原稿用紙以外はTシャツくん製版には向かない、ということがおわかりいただけると思います。

はがきに至っては全く光を通さなかったようで、紙の形ごと溶けてしまいました…!

Tシャツくん専用原稿用紙の種類とちがい

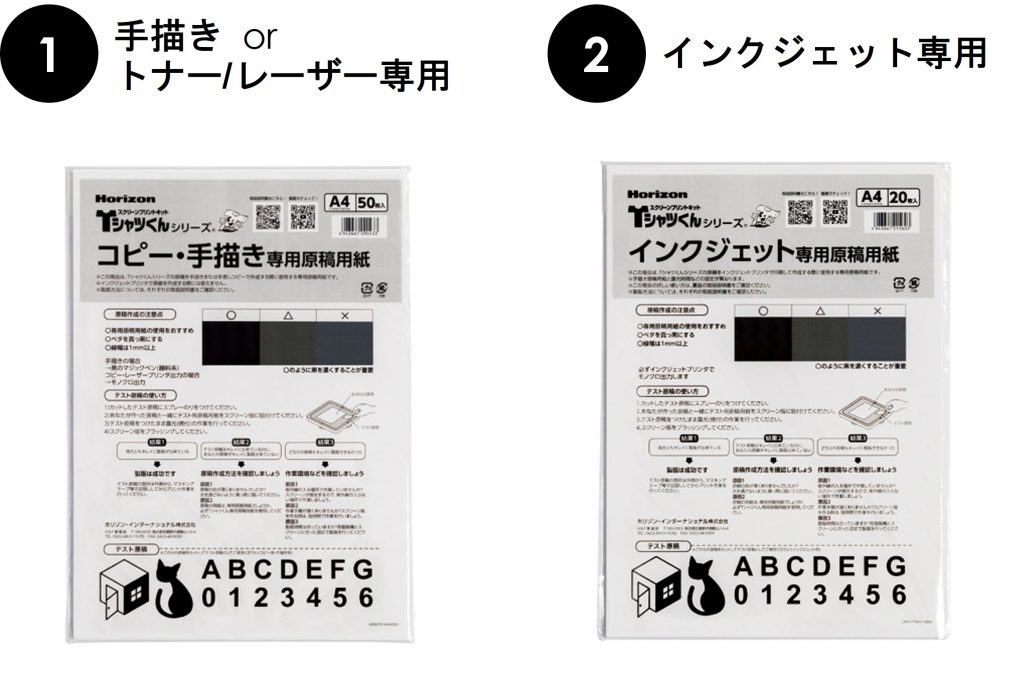

Tシャツくん専用原稿用紙は

①コピー・手描き専用原稿用紙(A4 / A3サイズ)

②インクジェット専用原稿用紙(A4 / A3サイズ)

の2種類があり、デザインの作成方法や原稿データを出力するプリンターの種類によって選びます。

・データで作成したデザインを、トナー/レーザープリンタ(コピー機、複合機など)で出力

・手描きで作成(専用原稿用紙に直接描く) ※この場合は必ず油性の黒マジックで!

→「①コピー・手描き専用原稿用紙」

・データで作成したデザインをインクジェットプリンターで出力

→「②インクジェット専用原稿用紙」

● 注意点

家庭用のインクジェットプリンターでは黒の色が薄く出ることが。

印刷品質「きれい」モードなどに設定して出力することをオススメします。

● 専用原稿用紙 お買い物ページはこちら!

まとめ

Tシャツくん製版には紙が重要であることをご理解いただけましたでしょうか?

ついつい手持ちの紙で製版したくなってしまうと思いますが、失敗してスクリーンを無駄にしてしまう方が勿体ないので、是非専用の原稿用紙を使ってくださいね。

▶ 関連動画(HANDo公式Youtube)もぜひご覧ください!

HANDoでは、シルクスクリーンを通してものつくりやみなさまの新しい一歩のサポートをしています。

シルクスクリーンのワークショップを運営してみたい!

イベントでシルクスクリーンをやってみたい!

など、シルクスクリーンにご興味をお持ちでしたら、ぜひ一度HANDoへご相談ください。

シルクスクリーンのお役立ち情報「ものつくりLABO」やイベントレポートも随時更新しています。

おすすめ記事

labo-

Tシャツくんのスクリーンとフレーム、やっぱり専用品がいいの?代用する際の注意点

Tシャツくんを使ってシルクスクリーンプリントを楽しんでいる人も、あるいはこれから始めてみようと考えている方もいるかもしれません。Tシャツくんは手軽にシルクスクリーンプリントができる便利なアイテムですが、「スクリーンやフレームは代用できないの?」と感じたことはありませんか? 今回はその疑問にお答えします! Tシャツくんスクリーンの代用について まず、Tシャツくんのスクリーンについてです。これは残念ながら代用ができません。その理由は、Tシャツくんのスクリーンが、Tシャツくん本体の露光時間に合わせて特別に作られているからです。 シルクスクリーンプリントは、感光乳剤が塗られたスクリーンに原画を貼り、光を当てることで版を制作します。この際、光の量(露光時間)とスクリーンの感光特性が密接に関係しており、Tシャツくんのスクリーンはこのバランスが最適化されています。 もしTシャツくん専用ではないスクリーンを使ってしまうと、版がうまく感光せず、以下のような問題が起こる可能性があります。 版が抜けない 版がくずれる ・版が抜けない : 版が固まりすぎてしまい版がなかなか抜けない(こすりすぎてピンホールがあく) ・版がくずれる : 版が充分に固まらず、絵柄以外の部分もぼろぼろとくずれる 安定した品質で製版をするには、Tシャツくん専用のスクリーンを使用することが不可欠です。 フレームは代用できる? 木枠を使う際の注意点 次にフレームについてです。こちらは木枠などで代用することは可能ですが、代用する際にはいくつか気をつけるべきポイントがあります。 1.歪み 木枠などで代用する場合はホチキスなどでスクリーンをフレームに固定し、強い力でスクリーンを引っ張りながらフレームに張っていく必要があります。その際、どうしてもスクリーンに歪みが生じる可能性があります。スクリーンが均一に張れていないと、プリントの際デザイン自体の歪みにもつながる他、インクのムラやにじみ、かすれの原因となってしまいます。 2.張りの均一性 スクリーンの張りの強さはプリントのクオリティに直結します。たるみなく均等なテンションでスクリーンを張るのはかなり難しい技術です。スクリーンの張りが弱いとインクのムラやにじみにつながったり、版の目詰まりや、破れなど版自体の耐久性にも関わってきます。 Tシャツくんフレームは実はすごい!? その秘密は「ワンタッチ」 一方で、Tシャツくんのフレームはワンタッチ(ネジを回すだけ)で歪みをなくし、強い張りを出すことができる便利な商品です。この機能のおかげで、誰でも簡単に、均一に強い張りを保った状態でスクリーンをフレームにセットできるため、安定した印刷品質を保つことができます。木枠などの代用品では、この利便性や精度の再現は難しいでしょう。 まとめ:結局、Tシャツくん専用品がいい理由 手軽にシルクスクリーンプリントを楽しめるTシャツくんですが、特にスクリーンに関しては専用品の使用が必須です。フレームは代用可能ではあるものの、安定した印刷品質や作業のしやすさを考慮すると、やはりTシャツくんの専用フレームを使うのがおすすめです。 ・Tシャツくんスクリーン: Tシャツくんの露光時間に最適化されており、代用不可。 ・Tシャツくんフレーム: 木枠などで代用は可能だが、歪みや張りの強さに注意が必要。 Tシャツくんフレームはワンタッチで簡単に張れる優れもの。 手間なく、そして失敗なくTシャツプリントを楽しみたいなら、やはり専用のツールを選ぶのが一番の近道と言えるでしょう。Tシャツくん専用品を使って快適にシルクスクリーンプリントを楽しみましょう!

-

シルクスクリーン 多色刷りの位置合わせのコツをご紹介!~①クリアファイル編~

2色刷りで作ったロゴマーク シルクスクリーン印刷において、複数の色で印刷をすることを「多色刷り」といいます。 多色刷りで一番重要なプロセスが〈原稿のつくり方〉と〈位置合わせ〉。 難しそう…と思っている方も多いのではないでしょうか?しかし、コツをつかめば意外と簡単です! 様々な方法がありますが、HANDoでは、作業をする環境や印刷する素材によって、以下の2つを使い分けています。 【その1】クリアファイルを使った方法・版(フレーム)を固定できる環境・薄手の生地や紙など厚みがないものに刷るとき・クリアファイルの幅に収まるサイズのものに刷るとき例:ポストカード、薄手のハンカチ、薄手のマチ無しトートバッグ(A4以内)、など 【その2】トンボを使った方法・版を固定できない環境・厚手の素材に刷るとき・クリアファイルよりも大きいものに刷るとき例:大人用のTシャツ、トレーナー、マチの付いた袋物(バッグ、巾着)、など そこで本記事では、【その1】の〈クリアファイルを使った方法〉について、詳しくご紹介していきます。 ▶【その2】のトンボを使った方法は、以下の記事をご覧ください! https://www.hando-horizon.com/labo/10087 クリアファイルで位置合わせをする方法 必要な道具 用意するものは、通常のシルクスクリーンの道具に加えて、以下の3つ! 1)クリアファイル 2)はさみ 3)クリアファイルを台に留めるテープ クリアファイル、はさみ、養生テープ 〈STEP 1〉多色刷り用の版を作る まずは、多色刷り用の原稿を用意しましょう。色ごとにデータを分けて、すべて黒のデータにします。 今回は例として、こちらの2版のデータを用意しました。下画像の「版1」と「版2」を2色刷りして、「完成イメージ」のデザインを作っていきます。 Tシャツくんミドルフレームに、横に配置をして製版しました!このように1枚のスクリーンにまとめて配置する場合、しっかりと間隔をあけると刷りやすくなりますよ。 できあがった版がこちら! 〈STEP 2〉クリアファイルのセッティング ここでいよいよ、クリアファイルの登場です! まずはクリアファイルの下の部分(接着されている部分)をハサミでカットして、ペラ一枚のシート状にします。 クリアファイル下の、接着されている部分を切り落とします 2枚のシートになりました 次に、クリアファイルを作業台(下画像ではTシャツくんワイド印刷機を使用)に留めます。このとき、マスキングテープの粘着が弱いと剥がれやすいので、養生テープなど粘着の強いテープがあるとなお◎です。片側をテープで止めて、もう片方がパタパタと開ける状態にしてください。 左手側をテープで留めて、右手側を開ける状態にしました。 〈STEP 3〉1色目の印刷 印刷する素材に中敷きをセットしたら、さっそく1色目を刷っていきましょう。 ※今回の例のように1枚のスクリーンに複数レイアウトしている場合は、印刷しない部分はマスキングテープで隠してくださいね。 版をホルダーに固定し、1色目をクリアファイルの上に刷ります。 クリアファイルの上に刷ります 印刷位置がわかりました クリアファイルに印刷 これで、1色目のインクがのる位置がわかりましたね。このクリアファイルの印刷位置をガイドにしながら、印刷する素材をクリアファイルの下にセットし、位置を調整します。 1色目の位置合わせ 位置が決まったら、クリアファイルをめくって、印刷します。 1色目を印刷します 印刷できました 予定通りの位置に刷れました。同じものを複数制作する場合は、このまま続けて1色目をひたすら刷ってくださいね。 1色目が刷り終わったら、クリアファイルに刷ったインクは拭き取りましょう。 版の掃除もおわすれなく! クリアファイルについたインクは乾いた布やティッシュで拭き取れます。 〈STEP 4〉2色目以降の印刷 1色目の印刷面が乾いたら、2色目を刷りましょう。1色目と同じ手順で、版をホルダーに固定します。 スクリーンのマスキングテープを貼りなおして、2色目をクリアファイルの上に印刷! 2色目はこの位置に決まりました。 1色目同様に、クリアファイルで位置を合わせていきましょう。 ここがクリアファイルの便利なところ!透けて見えるから、位置合わせがしやすい!! 1色目印刷済みの素材を下から透かせて位置を調整していきます。 2色目はこのように重なるイメージで刷っていきます! 位置が決まれば、クリアファイルをめくって素材に印刷します。 2色目印刷! 2色目印刷後 どうでしょう!ほぼズレることなく、きれいに重なりました。 3色以上刷る場合も、同じ工程で刷ってくださいね。 まとめ いかがでしたか?手作業なので寸分の狂いなく…とまではいきませんが、目視だけよりも正確に簡単に位置合わせができます。 ただし、たとえば厚手のトレーナーに刷る場合だとクリアファイルが浮いてしまって位置が固定できないですし、大きいものだとクリアファイルが届きません。 ですので、冒頭でも記述のとおり、この方法は ・薄手のもの ・クリアファイル幅に収まる大きさのもの ・版を固定できる作業環境 のときに効果を発揮します! 厚手のものに刷りたい、版を固定できない…といった場合には、ぜひトンボ編の記事を参考にしてくださいね。 多色刷りをマスターすればデザインの幅もグンっと広がりますよ。 みなさんもぜひ、試してみてくださいね。 ▶〈クリアファイルを使った位置合わせ〉方法はYouTubeで動画編も公開中!

-

ミニミニおぎこラボ~誰でも簡単!虹色おばけのつくりかた~

この投稿をInstagramで見る HANDo(ハンドゥ)(@hando__official)がシェアした投稿 イラストなんて描けない…絵はどうも苦手…なんて方も大丈夫!好きな色のインクを好きな数乗せて刷るだけであっという間に虹色おばけの完成?? おぎこの絵心も前世に置き忘れてきてしまったのでこのおばけちゃんはフリー素材です?丸や四角、ハートなど手描きで描いたものでももちろんOKですよ〜! HANDoは水性インク使い放題なのでぜひぜひ色んな色の組み合わせで遊んでみてくださいな☺️?

-

シルクスクリーン工房HANDoで自由に制作しよう!

東京・吉祥寺にあるシルクスクリーン工房HANDoは、アーティストやクリエイターをはじめ、誰でも“ものつくり”を楽しめるスペースです。シルクスクリーンプリントや製本・断裁をはじめ、想いをカタチにする「場」として、クリエイティブな活動が自由に楽しめます。 HANDo工房の魅力は、初心者から上級者までが利用できるだけでなく、専門的な道具や機材が揃っていること!時間貸しのサービスで利用できるため、自分のペースで快適に作業することができます。 予約をすれば、シルクスクリーンプリントキット Tシャツくんやシルクスクリーン製版機・印刷機、製本・断裁機、布用インクジェットプリンターなどの機器を利用することができます。スタッフがTシャツくんの使い方などをしっかりサポートしてくれるので、専門知識は必要なし!初めての方でも安心して利用することができます。「シルクプリントに挑戦してみたい!やってみたい!」という方は、Tシャツやトートバックなどのプリント素材または製本材料などをお持ちのうえ、気軽に足を運んでみてくださいね。 ここからは、シルクスクリーン工房HANDoで制作を楽しむ方のために、利用方法や料金について分かりやすく説明します。 シルクスクリーンとは?何ができるの? シルクスクリーンとは、アートやデザイン、ファッション業界で幅広く活用されている印刷技術のひとつで、その魅力と可能性は無限大です。シルクスクリーンは、絵画やポスター、Tシャツやトートバッグ、キャンバスなど、様々な素材に独自のデザインを表現することができます。シンプルな文字から複雑なイラストまで、あなたのアイデア次第で、オリジナリティあふれる作品を生み出すことができます。 シルクスクリーン印刷のプロセスは、まずデザインを作成し、シルクやポリエステルなどの繊維でできた網目状の特殊なスクリーンをブラックライトで焼き付けることから始まります。水で洗い流しスクリーン版を完成させたら、印刷したい素材の上にスクリーン版を置き、スキージを使ってインクを下に向かって均等に伸ばしていきます。するとインクが網目を通過し、素材にデザインがプリントされます。 シルクスクリーン印刷の魅力は、インクの種類によって独特の質感や発色を表現できること!インクの種類だけでなく、スクリーンの網目の大きさを変えることで、表現の幅が広がります。例えば、グラデーションや立体感のあるデザインにしたり、蛍光色や金銀などラメが入ったインクを使ったりと、自分だけのオリジナルな作品を作り出すことができます。 また、シルクスクリーン印刷は、手作りならではの温かみや一点ものの価値を感じることができるため、友人や家族へのプレゼントにしたりイベントや展示会のグッズ制作を作ったり、自分のブランドまたはアート作品として販売するなど、幅広い用途で活用することができます。 HANDo KICHIJOJI 地下1階「TSUKURU」工房の様子 HANDo工房で自由にシルクスクリーン制作を楽しもう!魅力とサービス紹介 HANDo工房は、東京・吉祥寺にあるシルクスクリーンプリント専門の工房です。予約をすれば誰でも利用することができ、初心者から上級者まで手軽にシルクスクリーンプリントに挑戦することができます。ここからは、HANDo工房の魅力とサービスについて紹介します。 利用しやすい予約システム HANDo工房では、オンライン予約が可能です。利用日の30日前から予約をすることができるため、計画的に利用することができます。空き状況を確認しながら、すぐに予約ができるので、手間がかからないのもうれしい。 HANDo KICHIJOJI 工房のご予約はこちら ※ 予約カレンダーは変更になっております。「体験・制作のご予約ページ」にてご確認ください。 HANDo KICHIJOJI 施設予約フォームはこちら 豊富な機材とプリントメニュー HANDo工房では、シルクスクリーンプリントキット Tシャツくんやシルクスクリーン製版機・印刷機、製本・断裁機、布用プリンターなどの機器が揃っています。このほか、転写プリントや布用インクジェットプリントも楽しむことができます。 HANDo KICHIJOJIでできること HANDo工房では、主に以下の3つを行うことができます。 ※ 曜日・内容は変更になっております。「体験・制作のご予約ページ」にてご確認ください。 ○ プリントと製本断裁<開催日:木・金・第2/第4土曜日> シルクスクリーンプリント、ZINE制作、ノートやメモ帳作りに (初めての方はまずこの枠でご予約くださいね) ○ 製本・断裁(リピーター様のみ)<開催日:火・水曜日> ZINE制作、ノートやメモ帳作りに(おひとりで製本作業できる方向け) ○ 無料オンラインサポート<開催日:火・水曜日> Tシャツくんの使い方、ヒートプレス機の説明など どれを予約したら良いか分からない!って方は、「プリントと製本断裁」メニューをご選択ください。このほか、ワークショップなど、クリエイティブなイベントを随時開催しています。 初心者から上級者まで安心のサポート スタッフがTシャツくんの使い方やプリント方法を丁寧にサポートしてくれるため、専門知識は一切不要!初心者でも安心して利用することができます。また、中学生以下のお子様は、保護者同伴で体験することが可能です。スタッフがサポートしてくれるので、お子様も安心して取り組むことができます。 リーズナブルな料金設定 ※ 料金は変更になっております。「体験・制作のご予約ページ」にてご確認ください。 施設利用料が1,100円/3時間とリーズナブルな料金設定なのもHANDo工房の魅力です。プリントや製本機の利用料も1,100円と設定されているので、初めての方でも気軽に利用することができます。 例えば、1名様で(シルクスクリーンプリントプラン)利用する場合、シルクスクリーン版代とインク代込みで2,200円になります。詳しい料金一覧は、下記の公式ウェブサイトからご確認いただけます。 HANDo KICHIJOJI 料金表はこちら HANDo KICHIJOJI 料金表はこちら HANDo KICHIJOJIでは、当日のお支払いとなります。電子決済のみで、手間なくスムーズにお支払いすることができます。(※現金はお使いいただけませんのでご注意くださいませ。) HANDo KICHIJOJI お支払い方法は電子決済のみとなりますのでご注意ください 自由な持ち込みとデザイン プリントしたいデザインを持ち込めば、スタッフがデザインに合った方法をご案内します。また、プリントしたいもの(Tシャツ、トートバッグなど)のお持ち込みも自由です。 東京・吉祥寺のHANDo KICHIJOJIのご予約方法のご案内ご予約がオンラインで簡単になりました >>【記事】東京・吉祥寺のHANDo KICHIJOJIのご予約方法のご案内はこちら グループやイベントでの利用もおすすめ! グループやイベントなどでシルクスクリーン工房を利用すれば、仲間との絆を深める絶好の機会になります。友人や家族、習い事の仲間や職場の同僚等と一緒にオリジナルデザイングッズを制作することで、チームワークの向上や一体感を育むことができます。また、イベントやパーティーでのアトラクションとしてシルクスクリーン印刷を活用することもおすすめです。 グループでの利用には、以下のようなメリットがあります。 目標達成の喜びを共有できる グループで協力してオリジナルデザインのグッズを作成することで、一緒に目標に向かって取り組むことができるだけでなく、作る過程を楽しむ時間を共有することができます。それだけに、完成した作品を手にする喜びは、グループの絆を深める機会となることでしょう。 コミュニケーションを促進する シルクスクリーン印刷は、一つひとつの工程を経て作品が完成するため、参加者同士でアイデアを出し合いながら作業を進めることができます。そこに自然とコミュニケーションが生まれ、より深い関係性が築かれることでしょう。 クリエイティブな才能を発揮できる グループで挑戦することにより、参加者それぞれのクリエイティブな才能を発揮したり発見したりする機会になります。デザインや色の選択、印刷方法など、個々のアイデアが集まり、オリジナリティあふれる作品が誕生する面白さがあります。 記念品やプレゼントに最適 グループで制作したオリジナルグッズは、イベントやパーティーの記念品にしてもぴったり!友人や家族へのプレゼントとしても喜ばれるでしょう。手作りの温かみが感じられる作品は、作るほうも貰うほうも一生の思い出として残ります。 グループやイベント等でシルクスクリーン工房を利用すれば、参加者全員が楽しみながらクリエイティブな時間を過ごせること間違いなしです。ぜひ、仲間や家族と一緒にクリエイティブな時間を楽しんでください。 まとめ 東京・吉祥寺にあるシルクスクリーン工房HANDoは、アーティストやクリエイターが“ものつくり”を楽しめるスペースです。シルクスクリーンプリントや製本・断裁をはじめ、想いをカタチにする「場」として、クリエイティブな活動が自由に楽しめます。 専門的な知識がなくてもスタッフが丁寧にサポートしてくれるため、初心者から上級者までが利用することができます。また、専門的な道具や機材が揃っているうえに、時間貸しのサービスで利用することができ、自分のペースで快適に作業することができます。 また、グループやイベントでの利用することもおすすめです。仲間や家族と一緒にオリジナルデザインのグッズを制作することで、絆が深まる機会となるでしょう。 予約は利用日の30日前からオンライン予約が可能なため、空き状況を確認しながら予約することができ、手間がかかりません。 あなたもシルクスクリーン工房HANDoで、友人や家族、職場の同僚と一緒に、楽しくクリエイティブな時間を過ごしてみませんか。もちろん自分のオリジナルグッズを作ってもOK。アート作品の制作やブランドグッズの販売、イベントや展示会のグッズ制作など、幅広い用途で活用できます。 早速、以下の手順で予約をしてみましょう!1.シルクスクリーン工房HANDoの公式ウェブサイトにアクセスします。2.トップページから「予約」ボタンをクリックします。3.予約可能な日時を確認し、希望の日時を選択します。4.必要事項を入力し、利用人数や利用機材、サービス内容を選択します。5.予約内容を確認し、問題がなければ「予約を確定する」ボタンをクリックします。 HANDo KICHIJOJI 工房のご予約はこちら