インテリアやプレゼントにも◎シルクスクリーンで手作りファブリックカレンダー

そろそろ年末モード。来年のカレンダーはどうしようと考え中の方、2023年は布製の「ファブリックカレンダー」にしてみてはいかがでしょうか。

ここ数年はファブリックカレンダーがじわじわと人気で、InstagramやTik Tokを中心としたSNSでもおしゃれなインテリアとして話題になっています。しかし紙のカレンダーと比べるとまだ数が少なくなかなか好みのものに出会えていない…ということはありませんか?

1年間使うカレンダー。布もデザインも自分のお気に入りで作ると2023年も毎日ごきげんに過ごせそうです♪

ファブリックカレンダーとは?

布に写真やイラストなどをプリントしてできたカレンダー。お部屋のインテリアにも自然に取り入れやすく、手軽におしゃれな雰囲気にできます!お部屋に飾った後すぐに捨てることなく再利用できるのもうれしいですね。

布製のカレンダー自体は以前からありましたがSNSで話題となり流行しています。

SNSでよく見かけるファブリックカレンダー

SNSでよく紹介されているのはアイロンプリントシート(熱転写シート)とアイロンを使った作り方。

材料も100円均一などでそろうため安く手軽にできると人気ですが、布の素材やアイロン(熱)のかけ方によっては圧着がうまくいかず剥がれたり変色の原因となります。

洗濯は基本的にしない・変色してもアンティークのような感じで雰囲気を楽しむという場合に向いていそうです。

シルクスクリーンで作るファブリックカレンダー

シルクスクリーンではインクがしっかり乗るので、カレンダーの数字がハッキリと見えて実用にも耐える仕上がり。特に飾った後も使いたい場合は、お洗濯しても大丈なシルクスクリーンプリントだと安心して使えます!

布の素材やインクの選択肢も増えるので他の人とかぶることがなく、ちょっとこだわりたい人も満足できますね。

シルクスクリーンでファブリックカレンダーを作ってみよう

年間カレンダーがおすすめ

気軽に作れるのは1枚の布に年間カレンダーをプリントする方法。

12ヶ月分を別々に作る場合だと版も12枚作成する必要があるので、スクリーン1枚にまとめられる年間カレンダーがおすすめです。

そのまま使っても良いですし、12ヶ月毎にカットして小さなカレンダーとして使うこともできます。

カレンダーのデザイン

カレンダーのフリー素材は色々なサイトからダウンロードすることができます。

たとえば「イラストAC」というサイトではダウンロードする素材に自分でデザインを加えることもできるのでおすすめですよ。

カレンダーのフリー素材が見つかるおすすめのサイト

イラストAC https://www.ac-illust.com/

デザインで注意する点

・細い線や絵柄は避けましょう(インクが目詰まりするため)

・色は単色 or 2~3色が作りやすい

・版の中に収まる大きさにする

シルクスクリーンの基本的なポイントに気をつければ大丈夫です◎

版を作る際のデザインの線は「1mm以上」「真っ黒のベタ塗り」にしましょう。

カレンダーは土曜日・日曜日の色が青や赤になっていることが多いので、版を作る前に黒にするのを忘れないようにしましょう!

ファブリックカレンダーの生地

どんな布にしようかな・・・と選ぶのも楽しみのひとつ。生地だけでも雰囲気がぐっと変わるので、お気に入りを探してみましょう。

生地は手芸用品店や100円均一、ネットショップなどで手に入ります。

オックス生地

ちょうど良い肉感、ハリ、耐久性で扱いやすさNo.1の生地。

服や小物の素材などにもよく使われているので親しみやすいです。

キャンバス生地

船の帆にも使われるほど耐久性抜群。トートバッグにもよく使われていることも多いので聞いたことがあると思います。

1年間壁にかけて使うものなのでしっかりした素材がいい!という方におすすめ。

カツラギ生地

オックスより厚みがありキャンバスより柔らかい素材。布の素材にちょっとこだわりたい方はいかがでしょうか。

シーチング生地

マニアックになってきました。寝具などに使用される素材のことです。やわらかくしっとりとした素材なので雰囲気が出ますよ。

もちろん他の布の素材でもOK。ぜひお好みの生地を見つけてみましょう!

プリントする素材とインクとの相性もチェック。こちらの過去記事にインクと素材の対応表が載っています!

シルクスクリーンとは?やり方や必要なもの、印刷手順や体験できる場所を紹介

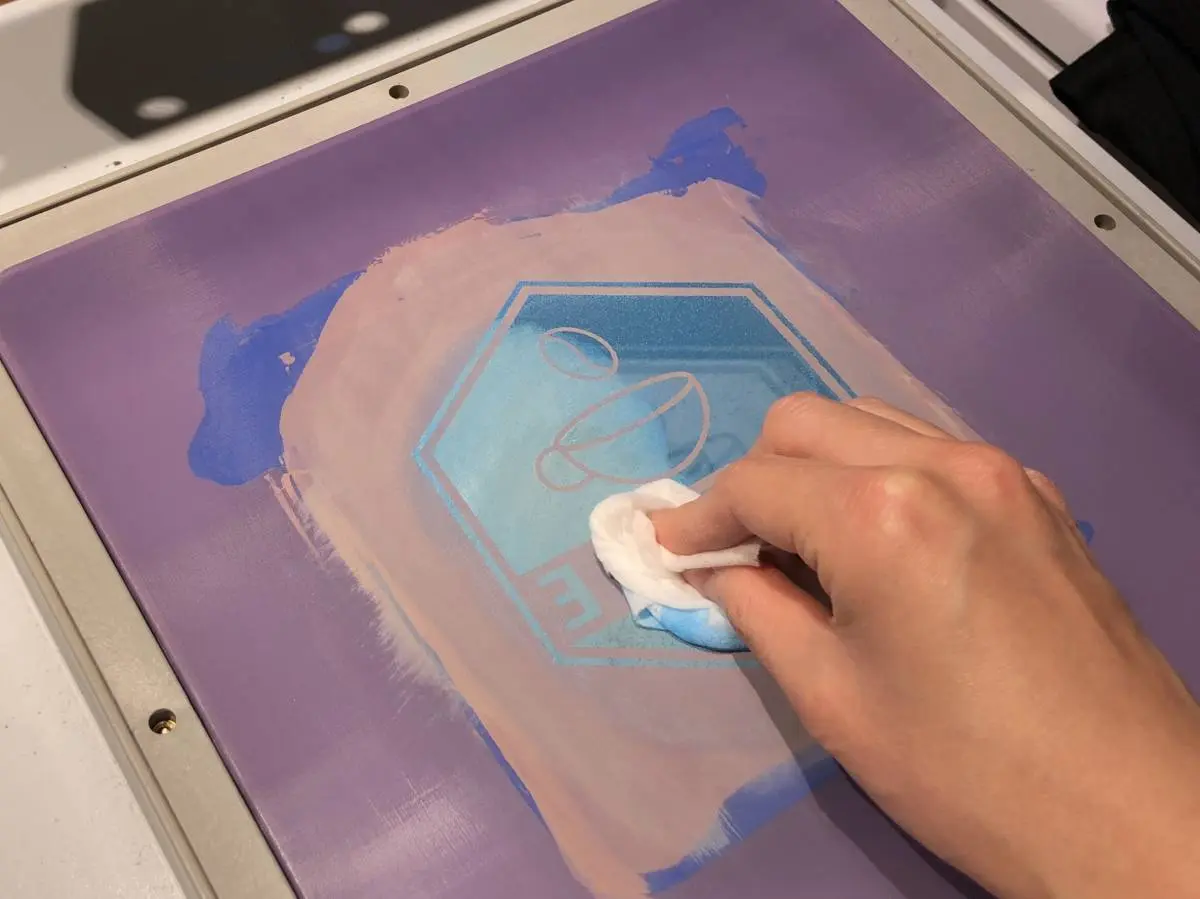

「Tシャツくん」を使ってプリント!

年間カレンダーがプリントできる広さの版にしましょう。

おすすめはTシャツくんの「ワイドフレーム」です。製版可能な範囲は210mm×310mm。

作り方がまだ慣れていない方はYouTubeの公式チャンネルで詳しく説明しているので、ぜひ見ながら挑戦してみてくださいね。

YouTube公式チャンネル「HANDo channel」

https://www.youtube.com/watch?v=CbP3XHmtDDc&t=14s

シルクスクリーン製版サービスもおすすめ

「デザインは決まったけど、版を作るのが面倒」「製版する時間がない!」という方は製版サービスが便利です。

版のみ or フレーム付きと選べるので、ワイドフレームを持ってない方も一緒に注文できちゃいますよ!

製版サービス

https://www.hando-horizon.com/fukugyo/logosuru/

(※年末年始にかかる際はスケジュールをご確認ください)

さいごに

カレンダーは1年間ずっと目に入るもの。2023年はどんな年にしようかな…と思いを馳せながら、布やデザインもお気に入りのもので作るともっとワクワクしてきませんか?ステキなファブリックカレンダーは家族や友人へのプレゼントにもおすすめです♪

おすすめ記事

labo-

シルクスクリーン”Tシャツくん”豆知識特集|コツやポイントのほか、意外な掃除や保管方法も。

シルクスクリーン”Tシャツくん”豆知識特集|コツやポイントのほか、意外な掃除や保管方法も。 手軽に自宅でシルクスクリーンが楽しめるキット「Tシャツくん」。製版からプリントまで初めての方でも簡単にできることが特徴ですが、フレームや版をなんとなくそのまま保管していたり、とりあえず水洗いしていたりしませんか?みなさんが普通にしていることでも案外道具を傷める原因となっている場合も…!この記事では意外と知らないコツやポイント、お手入れ方法や保管方法についてまとめていきたいと思います。(随時更新していますのでぜひぜひチェックしてみてくださいね!) <目次> ※2023年5月24日更新 コツ・ポイント編①ハケは垂直に!|ピンホール(小さな穴)がぽつぽつ開いてしまう時②原稿は真っ黒に!|こすっても絵柄がなかなか出てこない時③スクリーンを張るときは「空気の通り道」をつくる④ブラッシングの時は平行に!|フレーム内に水を入れない⑤Tシャツくんインクは混色OK!⑥スクリーンを張り直すときはネジ穴を塞ぐ お手入れ・お掃除方法編①フレームからスクリーンが取れない!|紫色の液、ベタベタになってない?②スキージやヘラについたインクのお掃除も大事③油性インクのお手入れは水ではダメ④パネルの掃除にはのり落としクリーナー!⑤水道でじゃぶじゃぶ洗いは禁止|スクリーンの目詰まり⑥Tシャツくん本体のガラス面、汚れてない? 保管方法編①フレームのネジは緩めよう|歪みの原因に!②スクリーンは涼しい場所に|夏の車内は厳禁! コツ・ポイント編 ①ハケは垂直に!|ピンホール(小さな穴)がぽつぽつ開いてしまう時 製版の後、絵柄以外のところにぽつぽつと小さな穴が開いていることはありませんか?その穴は「ピンホール」と呼ばれるもので、「ブラッシングのしすぎ」「ハケを垂直にもっていない」ことが主な原因です。 Tシャツくん 製版時のブラッシング ハケは垂直に 動画のように「ハケを垂直に持ち」「くるくると円を描くようにこする」のがポイント!ハケを斜めにするとガシガシと毛が刺さりピンホールの原因に…また、長時間のブラッシングもピンホールや絵柄以外が崩れる原因となります。どうしても絵柄が出にくい、たくさんこすらないと絵柄が出てこない!という方は「デザインの黒さ」に原因があるかも?ということで次はデザインづくりのポイントです! ②原稿は真っ黒に!|こすっても絵柄がなかなか出てこない時 長時間こするとピンホールの原因に!?でもそんなにすぐ絵柄出ないよ…たくさんこすらないとなかなか出てこない…という方は「デザインの黒さ」に原因があるかも。「Tシャツくん」はUVライト(紫外線)でスクリーン(に塗ってある紫色の感光液)を硬化させます。絵柄の部分だけライトが当たらないようにすることで版が完成するのです!では、紫外線を一番防ぐ色はというと…やっぱり「黒」! Tシャツくん 原稿デザインはとにかく真っ黒に この黒は濃ければ濃いほど紫外線を防ぐことができるので、デザインはどこからどう見ても黒、とにかく真っ黒!に作ることがポイント。illustratorやPhotoshopなどをお使いの方はK100%もしくはリッチブラックに、手描きの方は油性マジックペンで塗りつぶし、光に透かしたときに向こうが透けないくらい真っ黒にすると◎ Tシャツくん 専用原稿用紙 また、デザインを印刷するときは必ず専用原稿用紙を使いましょう。なんとなく普通のコピー用紙でもいけそうじゃない?と思いがちなのですが、見た目では分からない「紫外線を通す量の違い」が大きな影響を及ぼすのです…(私も節約節約♪と家にあった紙しかもリサイクル用紙を使ってしまい失敗した一人です…)ちなみにインクジェットプリンターでプリントする方は「インクジェット専用原稿用紙」を、トナー・レーザープリンター(コピー機)でプリントする方、手描きの方は「手描き・コピー専用原稿用紙」をお使いくださいね。 ③スクリーンを張るときは「空気の通り道」をつくる Tシャツくん フレームにスクリーンを張るときは空気の通り道を作る フレームにスクリーンを張るとき、机にベタ置きしている方…実は多いのではないでしょうか。でも実はそれ、スクリーンをピンと張れない原因かも!フレームを机に置くときはまず内枠(下側の枠)を少しだけはみ出して置きましょう。そこへスクリーンを乗せて外枠(上側の枠)をバシッとはめます。そうすることで、空気が逃げる道ができ、ピンと張ることができるのです!これをしないまま普通に机の上で張ると、たわんたわん、だるんだるんになってしまうことも多いのでぜひ注意していただきたいポイントです◎ ④ブラッシングの時は平行に!|フレーム内に水を入れない Tシャツくん 製版 ブラッシング フレーム内に水を入れないように注意 ブラッシングをするときはとにかくフレームを濡らさないことがポイント。フレームの間に挟まっているスクリーンは紫外線が当たっていません。ということは…まだ感光液が水に溶けてしまう可能性がある!できるだけ平行に持ち、絵柄だけを濡らすように心がけましょう。フレーム内が濡れてしまうと、プリントしている時に、思わぬところが紫色の液で汚れてしまったり、最後にスクリーンを取る時に大変面倒な事態に… ⑤Tシャツくんインクは混色OK! Tシャツくんインク 混色してオリジナル色を作ろう Tシャツくんのインクは同じ種類同士なら色混ぜができます!(リッチ同士、プレーン同士…など、水性油性ともに同じ種類のインクに限ります。)同じ種類以外を混ぜてしまうと各インクの特性が失われてしまう場合があるので、必ず同じ種類同士で混ぜましょう。オリジナルの色に名前をつけてみるのも面白いですよ♪ ⑥スクリーンを張り直すときはネジ穴を塞ぐ 張り直すときはネジ穴をマスキングテープで塞ぐ 張り直すときはネジ穴をマスキングテープで塞ぐ フレームから一度外したスクリーンをもう一度使いたいときは、ネジであいてしまった穴をマスキングテープで塞ぎましょう。これをしないとスクリーンの張りが弱くなってしまい、うまくプリントできない場合があります。(どんどん穴が大きくなってだるんだるんになってしまいます!)二度目、三度目、と張り直したいときは、マスキングテープをはがして、再度新しいマスキングテープで穴を塞ぎましょう。 お手入れ・お掃除方法編 ①フレームからスクリーンが取れない!|紫色の液、ベタベタになってない? フレームからスクリーンを外すとき、なかなか取れない時はありませんか?べりべりっと剥がすようにしてスクリーンを取っているという方は要注意!ブラッシングの際にフレーム内に水が流れ込んで、中で感光液が溶けているかも。 Tシャツくん フレーム 固まった感光液の取り方 こんなふうにならないためには、先ほどご紹介したコツの④ブラッシングの時は平行に!|フレーム内に水を入れないことが大事なのですが、水が入ってしまった…!という場合は気づいたらすぐに「お湯で洗う」ことで綺麗に落とすことができます!紫色の液は紫外線で硬化するので、スクリーンを外してすぐであれば簡単に落ちます◎ただ、太陽の当たる窓の近くに置いていたり、もうかなり前についてしまったものに関しては残念ながら落とすことができません。使用するのに問題はありませんが、ツールは綺麗に使っていきたい!という方はブラッシングの時に気を付けてみましょう。 ②スキージやヘラについたインクのお掃除も大事 Tシャツくん スキージやヘラについたインク スキージやヘラについてしまうインク。綺麗に取っておかないと、次の色に混ざってしまった!なんてことも。水性インクはお水でお手入れができるので、使った後は洗ってしまいましょう。大事に使って道具は長持ちさせましょうね♪ ③油性インクのお手入れは水ではダメ Tシャツくん 油性インクのお手入れ 水性インクを使った後はスキージもフレームも水洗いでOK。でも、油性インクの場合は水洗い厳禁!油性インクとマルチインクには「ふきとり&うすめ液」、ナイロンインクには「ナイロンインク専用溶液」を使ってのお手入れが必要。スキージやヘラ、フレームなどについたインクの拭き取りのほか、まだ使用するスクリーンの場合はスクリーン上のインクのお掃除にもこれらを使用します。 ④パネルの掃除にはのり落としクリーナー! Tシャツくん プリントパネルのお掃除 Tシャツくんのパネル…こんなふうにTシャツの繊維やインク写りで汚れてしまったりしませんか?スプレーのりを吹き付けるためどうしても繊維がくっついてしまったり、薄い生地に印刷した際にはパネルにまでインクが写ってしまった…!なんてことも。そんなときは… Tシャツくん プリントパネルのお掃除にはのり落としクリーナーがぴったり 市販ののり落としクリーナーがおすすめ!ふきとり&うすめ液をお持ちの方はもちろんそれでもOKですが、ちょっと溶剤っぽいにおいが苦手…という方はぜひシール落とし、のり落としクリーナーを使ってみてください。 Tシャツくん プリントパネルのお掃除 オレンジのような柑橘の香りなので使いやすく、汚れもピカピカに!最後は水拭きと乾拭きもして、印刷するTシャツなどに香りが移らないようにしましょうね。 ⑤水道でじゃぶじゃぶ洗いは禁止|スクリーンの目詰まり Tシャツくん スクリーンは裏面から濡れたティッシュで拭く Tシャツくんのスクリーン、フレームに張ったまま水道でじゃぶじゃぶ洗っている方いませんか?それダメ、ぜったい!フレーム内に水を入れてしまうとどうなるか…は④ブラッシングの時は平行に!|フレーム内に水を入れないで説明しましたね。ということはもちろん水で洗うのもダメ。プリント中に目詰まりが気になってきたときはスクリーンの裏面(インクを乗せない面)から濡れたティッシュでゴシゴシと拭きましょう。そのあと乾いたティッシュで拭いて軽く乾かせばOK!Tシャツくんの正しいお手入れ方法は動画の後半でも説明しています! https://www.youtube.com/watch?v=E4g2VieB8fo&t=140s Tシャツくんミドルの使い方 また、目詰まりしにくいインクとしてプレーンタイプやソフトタイプも2022年9月より新たなラインナップとして登場しています!あわせてチェックしてみてくださいね。 ⑥Tシャツくん本体のガラス面、汚れてない? Tシャツくん本体のガラス面の汚れ 意外と見落としがちなのがTシャツくん本体のガラス面。製版したときに、デザイン以外の箇所に穴があいてしまったりする方は要チェック!インクや糸くずなど、小さなゴミが露光に影響を及ぼしてしまうことも。ガラス面は定期的にきれいに拭いておくのがおすすめですよ。 保管方法編 ①フレームのネジは緩めよう|歪みの原因に! Tシャツくん フレーム ネジを緩めて保管しないと歪みの原因に すぐに使うから、とスクリーンを張ったまま保管している方もいるはず。スクリーンを張ったままでももちろんOKですが、正しい方法で保管しないとフレームが歪む原因に。Tシャツくんのフレームはピンと、テンションが高く張れるような特殊フレーム。そのため、ギチギチにキツくスクリーンを張ったままにしておくと内枠が歪んでしまう可能性が…!歪んでしまうと、次にスクリーンを張った時にシワができてしまうこともあるので、スクリーンを張ったままにするときは必ずネジを緩めて保管しましょう!もしくは、一旦フレームから外し、クリアファイルなどに保管しておくのもおすすめです。その場合はネジで開いた穴をマスキングテープで塞いでから使いましょう! ②スクリーンは涼しい場所に|夏の車内は厳禁! Tシャツくん スクリーン 高温多湿を避けて保管しよう Tシャツくんのスクリーン、みなさんどこに保管してますか?車で買いに行ったまま、車内に忘れちゃった…!という方は要注意!実はTシャツくんのスクリーンは高温多湿が苦手。特に、スクリーンに塗られている感光液は長時間暑い場所に置いておくと劣化する危険性もあるんです。夏場の窓の近くや、車内のように灼熱地獄となるような場所を避けての保管をおすすめします。 まとめ Tシャツくんについての豆知識をまとめてみました。随時更新中なのでぜひ保存してチェックしてみてくださいね!・2023年5月24日更新

-

シルクスクリーンワークショップのやり方 ー 人手・必要なもの・費用まで詳しく解説!

シルクスクリーンでワークショップをやってみたいけど、人手はどれくらい?必要なものは?どのくらいお金がかかる?そもそもどうやってやるの・・・?といった疑問にお答えします! シルクスクリーンとは? シルクスクリーンとは版画の一種(孔版印刷)で、メッシュ状のスクリーン版に孔をあけ、 その孔にインクを通すことで印刷をする手法です。 とてもアナログな手法ですが、子どもも大人も自分の手を動かして自分でプリントをする という体験はシンプルながら非日常的で特別なもので、印刷という枠を超えてワークショ ップにももってこいのコンテンツです。 HANDoでは気軽にシルクスクリーンプリントをお楽しみいただけるよう、 デザインデータを送るだけで、製版済みの(すぐ刷れる)スクリーン版をお届けする 「シルクスクリーン製版サービス (ロゴスル)」を行っております。 シルクスクリーンの製版を外注すると高額になるケースもありますが、 HANDoの製版サービスは、独自の何度も張り直しできるワンタッチフレームを使用しているため、 初期投資もランニングコストも安く抑えて、シルクスクリーンプリントをお楽しみいただけます。 必要なもの&かかる費用 HANDoのシルクスクリーン製版サービスを利用した場合、 ワークショップで最低限必要なものは下記になります。 ①製版済みスクリーン版とフレームのセット ②シルクスクリーンスターターキット 1版 4,070 円 ~ (※ 製版サイズにより異なる) 1点 1,540 円 ~ 合計 5,610 円 ~ ※スターターキットの中にインク100gが1つ含まれます。(インク100gで20~30枚プリント可)※1版10枚程度の印刷を推奨。それ以上印刷する場合は10枚毎に1版ストックとして準備することがおすすめ ③ その他用意するもの・プリントするTシャツやトートバッグ・ウエス&水(版のお掃除用)・ドライヤー(自然乾燥でもOK)・スキージやヘラを置いておくもの(石鹸置きや鉛筆立てなどが便利)・新聞(机を汚さないために敷く)・ゴミ袋(汚れたウエス等を捨てる) 実際の購入例) 運営スタッフ : 3名開催時間 : 11:00-16:00 (5時間)想定参加人数(対応可能人数) : 60~80人デザインは花と鳥の2種類、それぞれあか・みどり2色ずつ用意。お客さんが好きな組み合わせを選んでプリントをするようなワークショップを開催したい! 合計 36,520 円 アイテム数量単価価格備考フレーム+版ミドルサイズ210×210mm45,940円23,760円(花あか/花みどり/鳥あか/鳥みどり)各1セットずつ版のみ(ストック用)ミドルサイズ210×210mm41,540円6,160円同上スターターキット(スキージ23cm)41,650円6,600円プリントに必要なツールがそろったセット(スキージ,インク,パネル,スプレーのり,ヘラ)各1個ずつ ※インクの色は選べます <ランニングコスト>Tシャツくんフレームは、スクリーンを何度も張り直しできる、再利用可能なフレームです。リピート注文する場合はスクリーン版のみを購入し、張替えて使用することができるので、かかる主なランニングコストは下記のみで経済的。インクは100gで20~30枚プリントできます。 ・スクリーン版のみ 1,430 円 ~・インク100g 748 円 ~ <プリントする素材の選び方>当社のスターターキットに入っているインクは、初心者の方にも使いやすい水性インクとなっています。水性インクは、油性インクに比べて溶剤などを必要とせず、水洗いで簡単にお掃除できるためです。 水性インクの適応素材は、綿100%もしくは綿50%以上の綿ポリ混紡素材、紙、木材となります。まず選ぶなら、トートバッグや靴下、Tシャツなどがおすすめ!段差があると失敗しやすいシルクスクリーン。まずはマチが少なく、薄手の生地がおすすめ。また、黒や赤などの濃色生地にはインクが発色しづらいため、白や生成りなどの淡色素材を選びましょう。 薄手でマチのないトートバッグ 靴下 Tシャツ シルクスクリーンワークショップの流れ&人手 人手もどれくらい必要なのか気になるところ。 <配置イメージ> まずは、物の配置イメージについて。W150×D90くらいのテーブルを2台横に並べ、スタッフとお客さんでテーブルを挟んで向かい合うように立つとスムーズです。 <ワークショップの流れ>次にワークショップでお客様に体験いただく際の流れや必要な人手を簡単に説明します。 時間 : 1人10分程度スタッフ : 2名 ① デザインやプリントするもの、インクの色を選ぶ(約2分) ② プリント位置を決め、インクをのせて刷る(約2分) ③ プリントした作品をドライヤーで乾かす(約2分) ※Tシャツなど洗濯するものはさらに中温でアイロンをあてる ④ 版のお掃除(約3分) 版の裏面を濡らしたウエスでふきとり、最後に乾いたウエスで乾拭きする ざっくりいうと、上記のような流れになります。スムーズにいけば一人あたり大体10分ほど。各工程でお客様1人につき2人スタッフが必要となります。もし、同時に何人かお客様に体験していただく場合は、その分スタッフの人数も必要となります。 当日対応できるスタッフの人数が少ない場合、混み合ってきたら整理券を配布するなど、一度に体験いただける人数を制限することも考えましょう。焦るとお客様の作品を汚してしまったり、トラブルのもとに…。最初は余裕をもって! まずはご相談ください! 今回はシルクスクリーンワークショップのやり方をざっくりと紹介させていただきました。まったくシルクスクリーンをやったことがない方も、ぜひまずは当社へご相談ください! ECサイトからワークショップ用に当社の製版サービスをご注文いただいたお客様には、シルクスクリーンのやり方を一からレクチャーも行っております!(オンラインまたは対面が選べます) シルクスクリーン製版サービスのご注文はこちらから! レクチャーお申込みフォーム 必須お名前 必須ふりがな 任意会社名・団体名など 必須メールアドレス 必須メールアドレス(確認用) 必須お電話番号 必須ご希望のサポート方法Tシャツくん簡単レクチャー(対面)Tシャツくん簡単レクチャー(オンライン)Tシャツくんしっかりレクチャー(対面)その他のご相談 必須ご希望の日時※土日祝休業のため、平日10時~16時でご指定ください 第一希望 —以下から選択してください—10:0010:3011:0011:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:00 第二希望 —以下から選択してください—10:0010:3011:0011:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:00 第三希望 —以下から選択してください—10:0010:3011:0011:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:00 必須ご使用目的(複数選択可)趣味作品制作販売商品制作ワークショップ利用その他/未定 必須ご相談内容 ※Tシャツくんをお持ちの方は機種(ワイド・ミドル・ジュニア)もお知らせください。 お申し込みに際しては、以下の個人情報保護方針をご確認の上、 同意いただける場合は「プライバシーポリシーに同意する」を押した後で、 確認画面へお進みください。 当社のプライバシーポリシーはこちら 必須プライバシーポリシーに同意する document.addEventListener( 'wpcf7mailsent', function( event ) { setTimeout( () => { location = '/support/complete/'; }, 1000 ); }, false );

-

シルクスクリーンで夏休みの自由研究に挑戦!

毎年、子どもの夏休みがやってくる度に悩むことのひとつといえば、「自由研究」ではないでしょうか?そこで、夏休みの自由研究としておすすめしたいのが、子どもでも手軽に制作ができる“シルクスクリーン”です! そこで今回は、夏休みにおすすめのシルクスクリーンのやり方やアイデアをはじめ、自宅ででもシルクスクリーンが楽しめるキット「ロゴスル」を紹介いたします。ぜひ最後まで読んで、お子様と一緒にシルクスクリーン制作に挑戦してみてください! 目次■子どもにもできる?シルクスクリーンの制作方法■何を作るか決めよう!■シルクスクリーンを体験できるHANDo KICHIJOJIに行ってみよう■自宅に届くシルクスクリーンプリントキット「ロゴスル」とは? ・「ロゴスル」の注文からお届けまでの流れ■まとめ ■子どもにもできる?シルクスクリーンのやり方 シルクスクリーンで夏休みの自由研究 シルクスクリーンとは、孔版印刷の一種で、メッシュ(網の目)状のスクリーン(版)にインクを通過させる孔(あな)をあけて印刷する技法のことです。シルクやポリエステル製の網目状スクリーンにデザインを焼き付け、そのスクリーンにインクを均等に伸ばし、印刷したい素材にプリントしていきます。 自由研究で制作するなら、子どもがふだん持ち歩くバッグやハンカチなどに好きなデザインを印刷したり、真っ白いTシャツにお気に入りのデザインを印刷して、世界でひとつのオリジナルTシャツを制作するのもおすすめです! 東京・吉祥寺にある工房HANDo(ハンドゥ)では、スタッフが丁寧に制作方法を教えてくれるので、予備知識なしで制作することができますよ。お子様が制作する場合は、必ず保護者同伴で来ていただき、事前に予約をしてくださいね。 シルクスクリーンは、以下5つのステップで簡単に制作することができます。 デザインを作成し、スクリーン版を完成させる プリントしたい素材の上にスクリーン版を置く スクリーン版に乗せたインクをスキージ(インクを広げる道具)で均等に伸ばす スクリーンを持ち上げる インクが乾いたら完成! この夏、ぜひ親子で一緒に楽しい夏の思い出を作ってみませんか? >>HANDo KICHIJOJIのご予約はこちらから ■何を作るか決めよう! シルクスクリーンは布だけでなく紙にも印刷可能 好きなモノに好きなプリントができるシルクスクリーンですが、布はもちろん紙にも印刷することができます。例えば、上履き袋や体操着袋、お弁当袋、ランチョンマットなど、学校でふだん使うものに自分で考えたデザインをプリントすれば、友達に自慢したくなるような、お気に入りグッズになるかもしれません。また、お母さんやおばあちゃんに、オリジナルエプロンを制作してプレゼントするのもステキですね。 このほか、トートバッグやポーチ、エコバッグ、のれんなどにシルクスクリーンプリントをして、家族や友達へのプレゼントにしても喜ばれそうです! 紙で制作するなら、暑中見舞いのハガキや誕生日祝いカード、夏にちなんだポスターなどはどうでしょう?世界でひとつのオリジナル作品になりますよ。 まずは、お子様が何を作りたいか希望を聞きながら、一緒に何を制作するか考えてみましょう。 ■シルクスクリーンを体験できるHANDo KICHIJOJIに行ってみよう! 東京・吉祥寺のHANDo KICHIJOJIのご予約方法 夏休みの自由研究とお出かけも兼ねて、お子様と一緒にHANDo KICHIJOJIで、シルクスクリーン体験をしてみませんか?特別な持ち物は必要なく、手ぶらでOK!プリントしたい素材があれば、もちろん持ち込みもOKです。事前にお子様と何を制作するか決めておくと、スムーズに制作することができます。スタッフが製版から印刷、プリントのコツまで、丁寧にお伝えするのでご安心を。 予約や利用の流れ&料金については、こちらから確認できます。 ■自宅に届くシルクスクリーンプリントキット「ロゴスル」とは? ※「ロゴスル」「ペーパーロゴスル」はリニューアルに伴い販売終了となりました。 >>後継品はこちら 注文を受けてからロゴスル。無駄がないから、地球にもやさしい。新商品「ペーパーロゴスル」が仲間入り! シルクスクリーンプリントキット「ロゴスル」は、印刷に必要なスクリーンやインク・スキージ・フレームなどがセットになって自宅に届くサービスです。印刷するデザインは、データとして入稿するだけでOK!デザインが入ったスクリーンが届くので、好きな物に、簡単にプリントすることができます。 ロゴスルには、通常の「ロゴスル」のほか、印刷した際の質感や風合いが違うインクがセットになった「ペーパーロゴスル」もあります。「ロゴスル」は、凹凸感があるTHEシルクスクリーン!というできあがりになるのに対して、「ペーパーロゴスル」は、布にはやわらかく、紙にはサラサラした風合いになります。付属のクリアインクを混ぜれば水彩絵の具のような遊び方もできますよ。 どのようなできあがりにしたいのかイメージして、どちらを使うか考えてみてくださいね! ロゴスルとペーパーロゴスルのセット内容は以下の通りです。 ロゴスル(以下各1個ずつ)名称内容量・スモールフレーム(製版済みスクリーン付き)ー・スプレーのり80ml・スキージ(14cm)ー・ヘラ小ー・シルクスクリーンインク(全8色から1色)50g・プリント台紙ー ペーパーロゴスル(以下各1個ずつ)名称内容量・スモールフレーム(製版済みスクリーン付き)ー・スキージ(14cm)ー・ヘラ小ー・クリアインク50g・ソフトインク(全5色から1色)50g 「ロゴスル」の注文からお届けまでの流れは? ロゴスルは、注文からお届けまでも簡単です! 以下「ロゴスルの注文からお届けまでの流れ」をご紹介します。ぜひ一度、シルクスクリーンを楽しんでみてくださいね! 「ロゴスル」注文ページからインクの色・数量を選択 ショッピングカート画面で必要な情報を入れて注文 デザインのデータを入稿 HANDoにて製版・発送 まずは、「ロゴスル」の注文ページで、使用したいインクの色や数量を選びます。その後、ショッピングカート画面に移動しますので、必要な情報を記入して注文してください。 注文後、デザインのデータを入稿します。デザインの作成や入稿の方法は、以下の「入稿ガイド」で詳しく説明していますので、確認してくださいね。 >>入稿ガイドはこちら データの入稿ができたら、HANDoがデザインの製版を行い、「ロゴスル」や「ペーパーロゴスル」を発送します。キットは、デザインデータの入稿から、土・日・祝日を除く一週間程度で届きます。 届いたキットで、すぐにシルクスクリーン製版を始めましょう! >>「ロゴスル」はこちら >>「ペーパーロゴスル」はこちら ※「ロゴスル」「ペーパーロゴスル」はリニューアルに伴い販売終了となりました。 >>後継品はこちら ■まとめ 今回は、夏休みの自由研究に使えるシルクスクリーンの制作方法や、シルクスクリーンプリントキット「ロゴスル」についてご紹介しました。「自分でやるのはちょっと不安」「プロに聞きながらやりたい」という方は、ぜひHANDo KICHIJOJIで、お子様と一緒にシルクスクリーン制作体験を楽しんでみてくださいね。きっとステキな夏の思い出になりますよ。 自宅で制作をしたいという方は、「ロゴスル」を使えば、お子さんと一緒に自宅でも簡単にシルクスクリーンを楽しむことができます。自由研究の作品を作りながら、楽しい夏の思い出も作ってくださいね。

-

シルクスクリーン 多色刷りの位置合わせのコツをご紹介!~①クリアファイル編~

2色刷りで作ったロゴマーク シルクスクリーン印刷において、複数の色で印刷をすることを「多色刷り」といいます。 多色刷りで一番重要なプロセスが〈原稿のつくり方〉と〈位置合わせ〉。 難しそう…と思っている方も多いのではないでしょうか?しかし、コツをつかめば意外と簡単です! 様々な方法がありますが、HANDoでは、作業をする環境や印刷する素材によって、以下の2つを使い分けています。 【その1】クリアファイルを使った方法・版(フレーム)を固定できる環境・薄手の生地や紙など厚みがないものに刷るとき・クリアファイルの幅に収まるサイズのものに刷るとき例:ポストカード、薄手のハンカチ、薄手のマチ無しトートバッグ(A4以内)、など 【その2】トンボを使った方法・版を固定できない環境・厚手の素材に刷るとき・クリアファイルよりも大きいものに刷るとき例:大人用のTシャツ、トレーナー、マチの付いた袋物(バッグ、巾着)、など そこで本記事では、【その1】の〈クリアファイルを使った方法〉について、詳しくご紹介していきます。 ▶【その2】のトンボを使った方法は、以下の記事をご覧ください! https://www.hando-horizon.com/labo/10087 クリアファイルで位置合わせをする方法 必要な道具 用意するものは、通常のシルクスクリーンの道具に加えて、以下の3つ! 1)クリアファイル 2)はさみ 3)クリアファイルを台に留めるテープ クリアファイル、はさみ、養生テープ 〈STEP 1〉多色刷り用の版を作る まずは、多色刷り用の原稿を用意しましょう。色ごとにデータを分けて、すべて黒のデータにします。 今回は例として、こちらの2版のデータを用意しました。下画像の「版1」と「版2」を2色刷りして、「完成イメージ」のデザインを作っていきます。 Tシャツくんミドルフレームに、横に配置をして製版しました!このように1枚のスクリーンにまとめて配置する場合、しっかりと間隔をあけると刷りやすくなりますよ。 できあがった版がこちら! 〈STEP 2〉クリアファイルのセッティング ここでいよいよ、クリアファイルの登場です! まずはクリアファイルの下の部分(接着されている部分)をハサミでカットして、ペラ一枚のシート状にします。 クリアファイル下の、接着されている部分を切り落とします 2枚のシートになりました 次に、クリアファイルを作業台(下画像ではTシャツくんワイド印刷機を使用)に留めます。このとき、マスキングテープの粘着が弱いと剥がれやすいので、養生テープなど粘着の強いテープがあるとなお◎です。片側をテープで止めて、もう片方がパタパタと開ける状態にしてください。 左手側をテープで留めて、右手側を開ける状態にしました。 〈STEP 3〉1色目の印刷 印刷する素材に中敷きをセットしたら、さっそく1色目を刷っていきましょう。 ※今回の例のように1枚のスクリーンに複数レイアウトしている場合は、印刷しない部分はマスキングテープで隠してくださいね。 版をホルダーに固定し、1色目をクリアファイルの上に刷ります。 クリアファイルの上に刷ります 印刷位置がわかりました クリアファイルに印刷 これで、1色目のインクがのる位置がわかりましたね。このクリアファイルの印刷位置をガイドにしながら、印刷する素材をクリアファイルの下にセットし、位置を調整します。 1色目の位置合わせ 位置が決まったら、クリアファイルをめくって、印刷します。 1色目を印刷します 印刷できました 予定通りの位置に刷れました。同じものを複数制作する場合は、このまま続けて1色目をひたすら刷ってくださいね。 1色目が刷り終わったら、クリアファイルに刷ったインクは拭き取りましょう。 版の掃除もおわすれなく! クリアファイルについたインクは乾いた布やティッシュで拭き取れます。 〈STEP 4〉2色目以降の印刷 1色目の印刷面が乾いたら、2色目を刷りましょう。1色目と同じ手順で、版をホルダーに固定します。 スクリーンのマスキングテープを貼りなおして、2色目をクリアファイルの上に印刷! 2色目はこの位置に決まりました。 1色目同様に、クリアファイルで位置を合わせていきましょう。 ここがクリアファイルの便利なところ!透けて見えるから、位置合わせがしやすい!! 1色目印刷済みの素材を下から透かせて位置を調整していきます。 2色目はこのように重なるイメージで刷っていきます! 位置が決まれば、クリアファイルをめくって素材に印刷します。 2色目印刷! 2色目印刷後 どうでしょう!ほぼズレることなく、きれいに重なりました。 3色以上刷る場合も、同じ工程で刷ってくださいね。 まとめ いかがでしたか?手作業なので寸分の狂いなく…とまではいきませんが、目視だけよりも正確に簡単に位置合わせができます。 ただし、たとえば厚手のトレーナーに刷る場合だとクリアファイルが浮いてしまって位置が固定できないですし、大きいものだとクリアファイルが届きません。 ですので、冒頭でも記述のとおり、この方法は ・薄手のもの ・クリアファイル幅に収まる大きさのもの ・版を固定できる作業環境 のときに効果を発揮します! 厚手のものに刷りたい、版を固定できない…といった場合には、ぜひトンボ編の記事を参考にしてくださいね。 多色刷りをマスターすればデザインの幅もグンっと広がりますよ。 みなさんもぜひ、試してみてくださいね。 ▶〈クリアファイルを使った位置合わせ〉方法はYouTubeで動画編も公開中!