シルクスクリーン 多色刷りの位置合わせのコツをご紹介!~①クリアファイル編~

シルクスクリーン印刷において、複数の色で印刷をすることを「多色刷り」といいます。

多色刷りで一番重要なプロセスが〈原稿のつくり方〉と〈位置合わせ〉。

難しそう…と思っている方も多いのではないでしょうか?しかし、コツをつかめば意外と簡単です!

様々な方法がありますが、HANDoでは、作業をする環境や印刷する素材によって、以下の2つを使い分けています。

【その1】クリアファイルを使った方法

・版(フレーム)を固定できる環境

・薄手の生地や紙など厚みがないものに刷るとき

・クリアファイルの幅に収まるサイズのものに刷るとき

例:ポストカード、薄手のハンカチ、薄手のマチ無しトートバッグ(A4以内)、など

【その2】トンボを使った方法

・版を固定できない環境

・厚手の素材に刷るとき

・クリアファイルよりも大きいものに刷るとき

例:大人用のTシャツ、トレーナー、マチの付いた袋物(バッグ、巾着)、など

そこで本記事では、【その1】の〈クリアファイルを使った方法〉について、詳しくご紹介していきます。

▶【その2】のトンボを使った方法は、以下の記事をご覧ください!

クリアファイルで位置合わせをする方法

必要な道具

用意するものは、通常のシルクスクリーンの道具に加えて、以下の3つ!

1)クリアファイル

2)はさみ

3)クリアファイルを台に留めるテープ

〈STEP 1〉多色刷り用の版を作る

まずは、多色刷り用の原稿を用意しましょう。色ごとにデータを分けて、すべて黒のデータにします。

今回は例として、こちらの2版のデータを用意しました。下画像の「版1」と「版2」を2色刷りして、「完成イメージ」のデザインを作っていきます。

Tシャツくんミドルフレームに、横に配置をして製版しました!このように1枚のスクリーンにまとめて配置する場合、しっかりと間隔をあけると刷りやすくなりますよ。

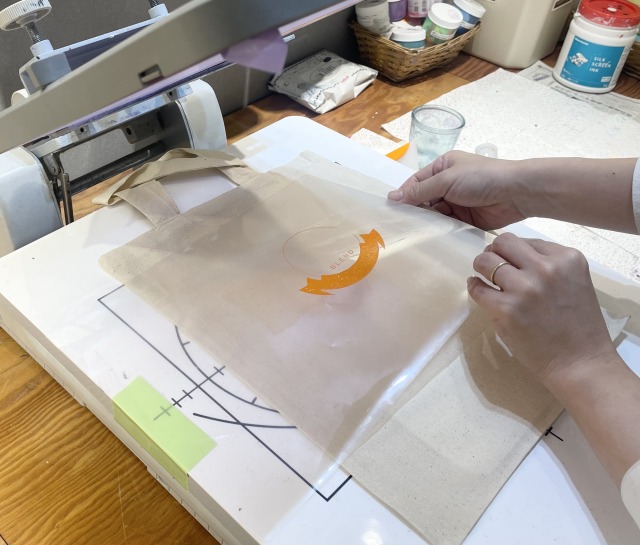

〈STEP 2〉クリアファイルのセッティング

ここでいよいよ、クリアファイルの登場です!

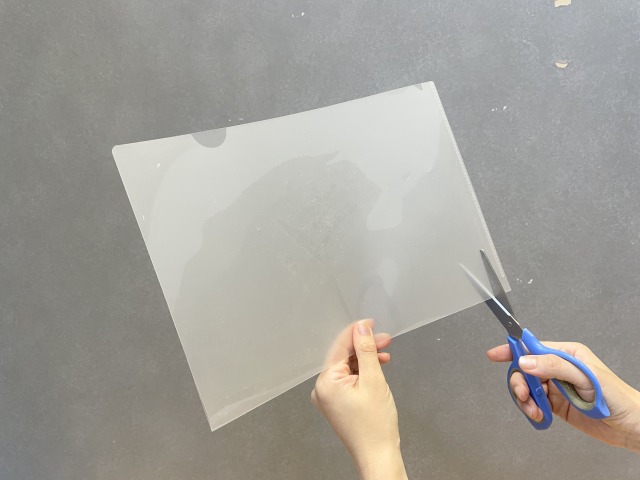

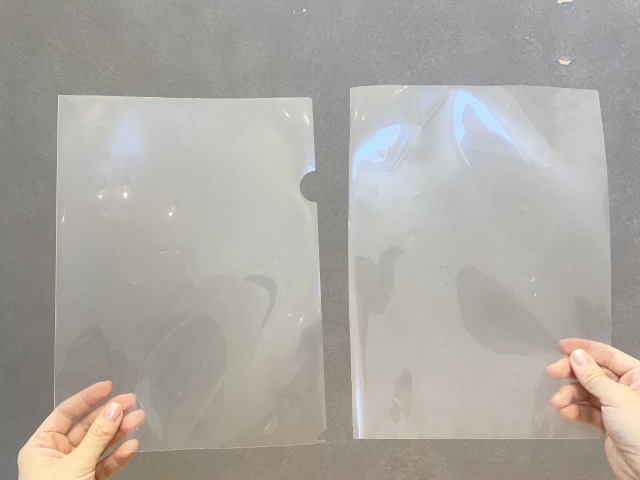

まずはクリアファイルの下の部分(接着されている部分)をハサミでカットして、ペラ一枚のシート状にします。

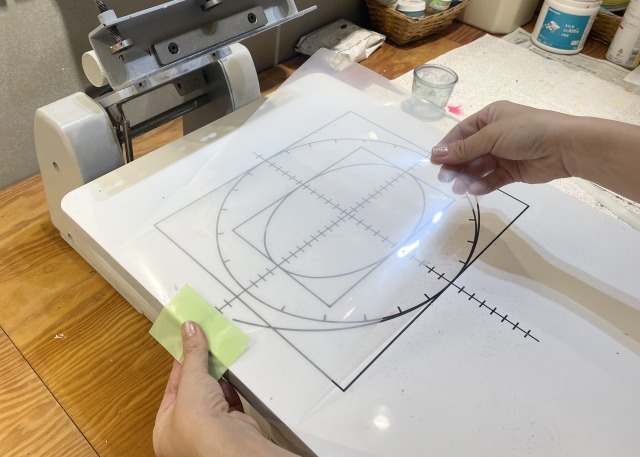

次に、クリアファイルを作業台(下画像ではTシャツくんワイド印刷機を使用)に留めます。このとき、マスキングテープの粘着が弱いと剥がれやすいので、養生テープなど粘着の強いテープがあるとなお◎です。片側をテープで止めて、もう片方がパタパタと開ける状態にしてください。

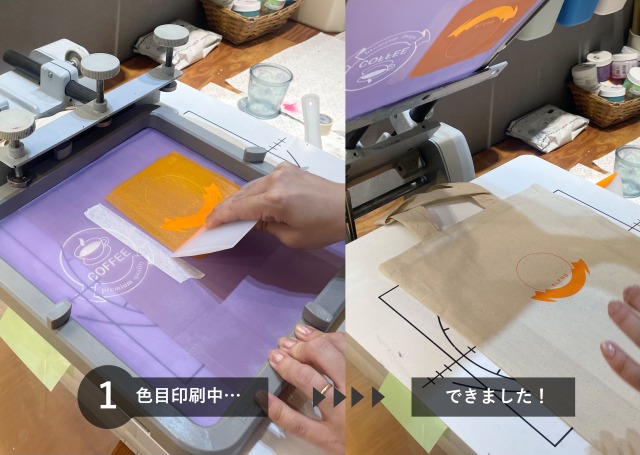

〈STEP 3〉1色目の印刷

印刷する素材に中敷きをセットしたら、さっそく1色目を刷っていきましょう。

※今回の例のように1枚のスクリーンに複数レイアウトしている場合は、印刷しない部分はマスキングテープで隠してくださいね。

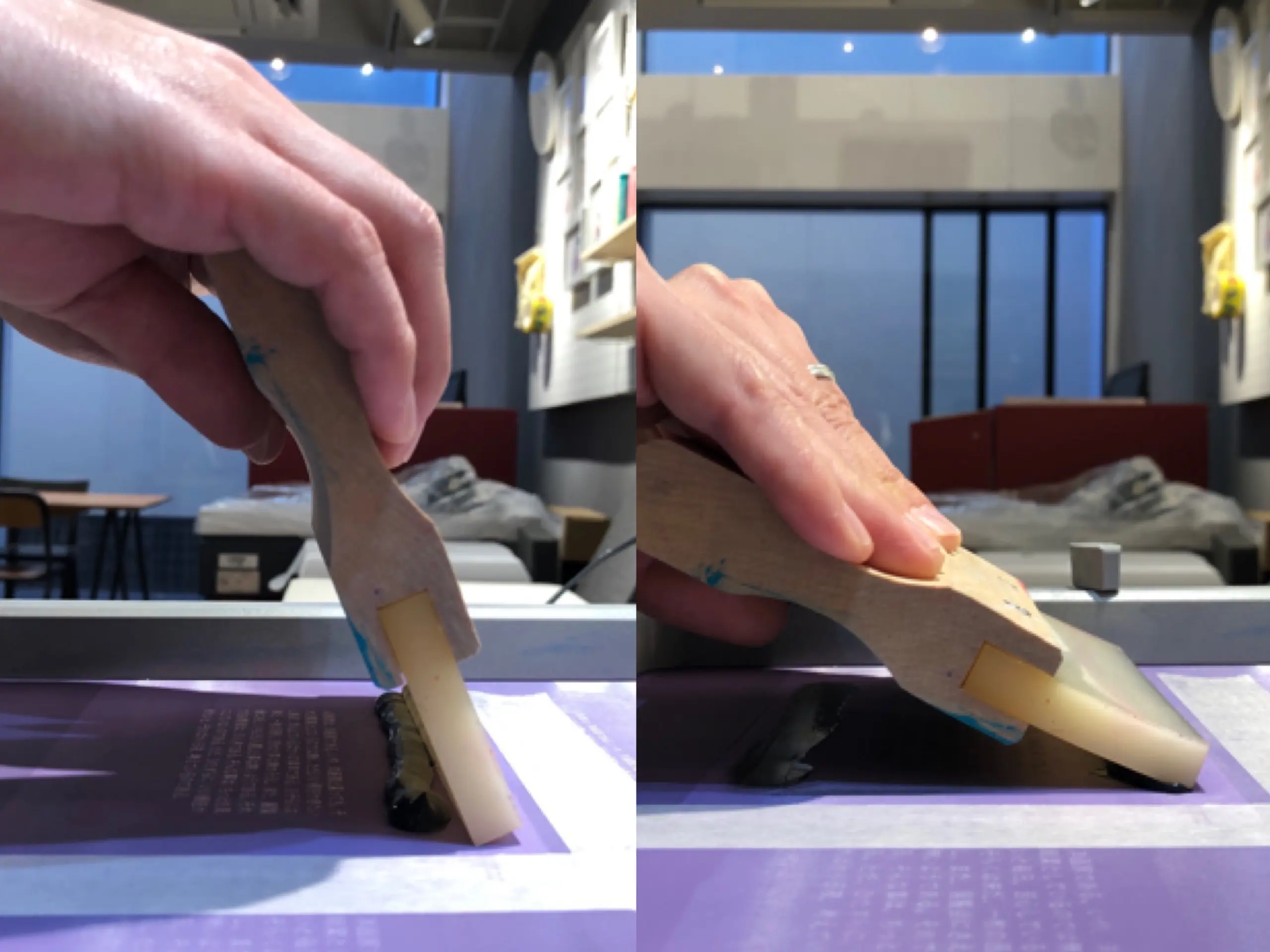

版をホルダーに固定し、1色目をクリアファイルの上に刷ります。

これで、1色目のインクがのる位置がわかりましたね。このクリアファイルの印刷位置をガイドにしながら、印刷する素材をクリアファイルの下にセットし、位置を調整します。

位置が決まったら、クリアファイルをめくって、印刷します。

予定通りの位置に刷れました。同じものを複数制作する場合は、このまま続けて1色目をひたすら刷ってくださいね。

1色目が刷り終わったら、クリアファイルに刷ったインクは拭き取りましょう。 版の掃除もおわすれなく!

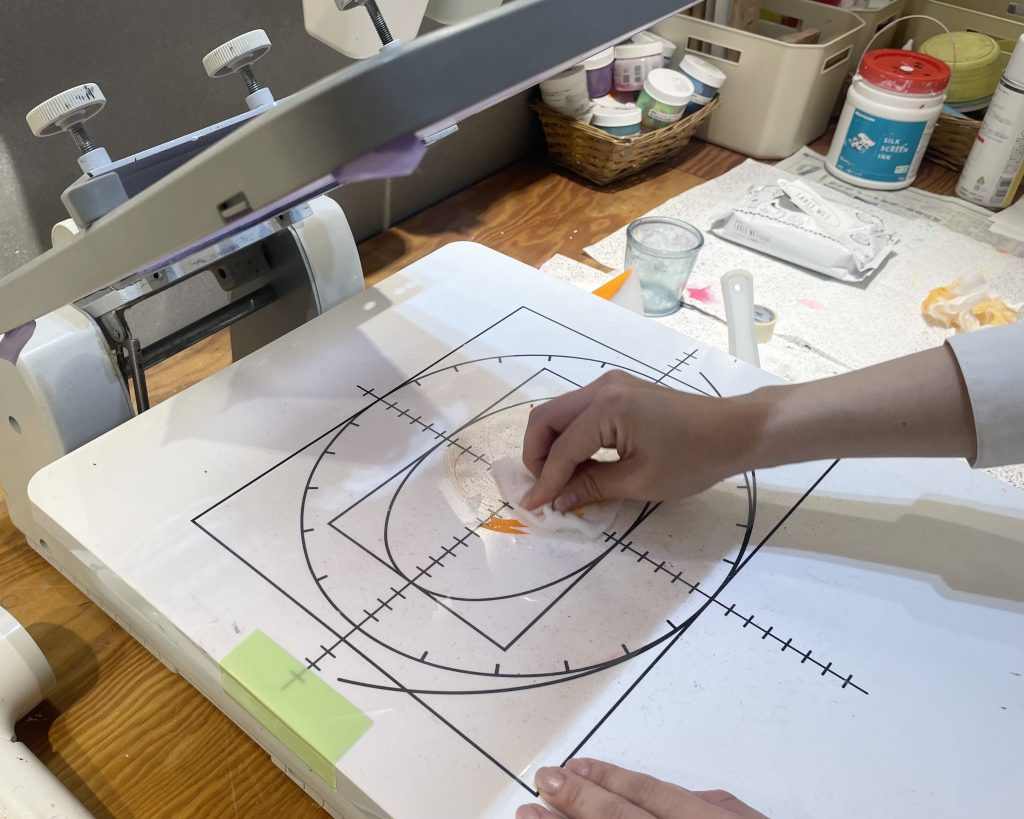

〈STEP 4〉2色目以降の印刷

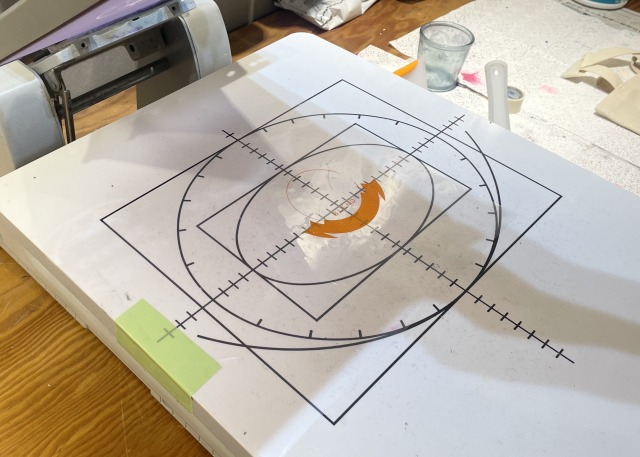

1色目の印刷面が乾いたら、2色目を刷りましょう。1色目と同じ手順で、版をホルダーに固定します。 スクリーンのマスキングテープを貼りなおして、2色目をクリアファイルの上に印刷!

1色目同様に、クリアファイルで位置を合わせていきましょう。 ここがクリアファイルの便利なところ!透けて見えるから、位置合わせがしやすい!!

位置が決まれば、クリアファイルをめくって素材に印刷します。

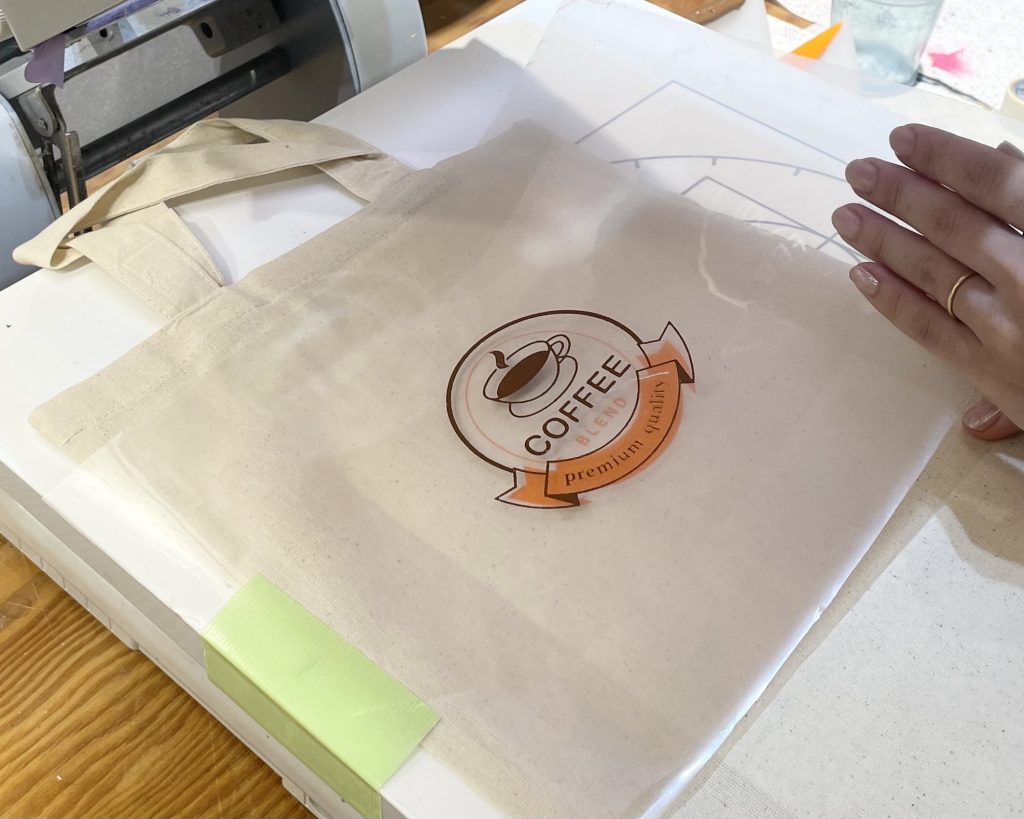

どうでしょう!ほぼズレることなく、きれいに重なりました。

3色以上刷る場合も、同じ工程で刷ってくださいね。

まとめ

いかがでしたか?手作業なので寸分の狂いなく…とまではいきませんが、目視だけよりも正確に簡単に位置合わせができます。

ただし、たとえば厚手のトレーナーに刷る場合だとクリアファイルが浮いてしまって位置が固定できないですし、大きいものだとクリアファイルが届きません。

ですので、冒頭でも記述のとおり、この方法は

・薄手のもの

・クリアファイル幅に収まる大きさのもの

・版を固定できる作業環境

のときに効果を発揮します!

厚手のものに刷りたい、版を固定できない…といった場合には、ぜひトンボ編の記事を参考にしてくださいね。

多色刷りをマスターすればデザインの幅もグンっと広がりますよ。 みなさんもぜひ、試してみてくださいね。

▶〈クリアファイルを使った位置合わせ〉方法はYouTubeで動画編も公開中!

おすすめ記事

labo-

シルクスクリーン 厚手の帆布生地にきれいにプリントする4つのコツ!

シルクスクリーンプリントの中でも難易度高め?!な、帆布生地(キャンバス地)へのプリント。 生地が堅く水分を通しにくい性質があるため、手刷りプリントはカスレやすいという難点があります。苦戦される方も多いのではないでしょうか? そこで今回は、帆布生地にきれいにプリントする方法を実験形式で伝授いたします! ポイントは ①「段差」をなくす②「スキージ」を変えてみる③「メッシュ」を変えてみる④ “浮き”をつくる の4つ。それではいってみましょう~! ◎目次・実験で使った帆布生地①「段差」をなくす②「スキージ」を変えてみる┗ (1) 標準スキージ┗ (2) ウレタンスキージ③「メッシュ」を変えてみる┗ (1) 120メッシュ、80メッシュでテスト┗ (2) 80メッシュの注意点④“浮き”をつくる・まとめ 実験で使った帆布生地 実験で使用した8号の帆布カットクロス 実験では、8号の帆布生地(カットクロス)を使用しました。 帆布には1号~11号までの号数があり、号数が小さいほど「厚い」生地となります。 今回使用した8号はハリがあり型崩れしにくいタイプです。 ①「段差」をなくす 印刷面の段差をなくし、フラットな状態に保つことはとても大切なポイントです!段差・凹凸差があると、印刷ムラやカスレの原因に。特に帆布生地は段差が厚くなりがちなので注意が必要です。 NG:段差やしわがある状態 OK:フラットな状態 段差がある位置に印刷したい場合、中敷きを使って段差を解消しましょう。下の画像では、トートバッグの底マチの形に合わせてパネル1枚と厚紙をマチの厚み分重ねて、中敷きを作りました。こうすることで、凹凸を解消しフラットな面を作ることができます。 底マチの形に合わせて中敷きを作りました 凹み部分が底マチの段差を解消します。 ②「スキージ」を変えてみる スキージを変えることでも仕上がりに違いが出ます。 それぞれのスキージの特長と選び方については、こちらの記事を参考にしてみてくださいね。 https://www.hando-horizon.com/labo/10361 通常、厚手生地へのプリントは「ウレタンスキージ」をオススメしていますが、帆布の場合はどうでしょうか?標準スキージとウレタンスキージで、実際に刷ってみました! (1) 標準スキージ 標準スキージは、プラスチック素材でできていて、低価格で購入できるのが魅力。初心者でも扱いやすい一方で、堅い素材や厚い生地へのプリントは難しい場合があります。厚手帆布生地はどうでしょうか?1回刷り、2回刷りの仕上がりを見てみましょう! 【標準スキージ】1回刷り:全体 【標準スキージ】2回刷り:全体 【標準スキージ】1回刷りは擦れが!:拡大 【標準スキージ】こちらも1回刷りは擦れ:拡大 1回刷りでは全体的にカスレが発生してしましました!!特にベタのデザインは広範囲にカスレていて、目立っています。標準スキージの場合は「2回刷り」がよさそうです◎ (2) ウレタンスキージ 続いて、ウレタンゴムでできたウレタンスキージでテスト。やや上級者向けのスキージですが、パワーはピカイチ。ゴムに弾力があるので、堅く厚い素材にも相性がいいです。こちらも、1回刷り、2回刷りをそれぞれ見てみましょう。 【ウレタンスキージ】1回刷り:全体 【ウレタンスキージ】2回刷り:全体 【ウレタンスキージ】1回刷りできれいに:拡大 【ウレタンスキージ】2回刷りは線が太りました:拡大 1回刷りでも問題なく、とてもキレイに刷れました! 2回刷りは線が太ったり抜き部分が潰れ気味になったりするので、ウレタンスキージを使う場合は1回刷りが良さそうです。 【結論】・ 標準スキージ:1回だと擦れる。2回刷りがオススメ。・ ウレタンスキージ:1回刷りで十分な仕上がり◎2回刷りは若干デザインが潰れるかも。 ③メッシュを変えてみる Tシャツくんのスクリーンは、120メッシュ80メッシュ60メッシュ230メッシュの4種類を扱っています。 120メッシュを標準スクリーンとご案内していますが、インクが染みこみづらい厚手の生地へのプリントは網目が大きい80メッシュをオススメします。 メッシュの違いと選び方はこちらの記事で解説しています! https://www.hando-horizon.com/labo/4276 帆布生地の場合、メッシュの違いでどのような差が出るか実験してみました! (1) 120メッシュ、80メッシュでテスト ウレタンスキージを使って、それぞれ1回刷りした結果がこちら。 120メッシュで1回刷り 80メッシュで1回刷り 一見どちらもキレイにプリント出来ているように見えますが、120メッシュの方をよく見てみると… 120メッシュ1回刷り 拡大① 120メッシュ1回刷り 拡大② 部分的にカスレているのがわかります。 一方80メッシュは、カスレやムラなく均一に仕上がりました。 (2) 80メッシュの注意点 80メッシュは網目が大きいため、デザインによってはエッジのがたつきが出てしまうことがあります。(特に紙のように滑らかな素材は目立ちます。)基本的には、シンプルで大きい図案が適しています。 ただし、厚手の帆布のように表面の凹凸が粗いとそこまでがたつきが目立たずインクもしっかりと塗布できるため、80メッシュがオススメです。 80メッシュでもがたつきは目立ちません 【結論】厚手の帆布生地には80メッシュがオススメ。120メッシュは部分的にカスレてしまうかも。 ④“浮き”をつくる “浮き”とは、印刷したい素材と版の隙間(3mm程度)のこと。 シルクスクリーンにおいて“浮き”は非常に重要で、きれいな印刷には欠かせないポイントです。 “浮き”があることにより、スキージが通過した後に版が印刷素材から離れ(これを「版離れ」と言います)、その反発力でインクを均一に引き上げ、美しい印刷面になります。たかが3mm、されど3mm! たとえば帆布のお弁当バッグ。版のフレームよりもサイズが小さく厚みもあるので、版と素材がべったりと密着してしまいますよね。 浮きがなく、版と印刷する素材が密着している状態 このような場合には、フレームの四隅に厚紙などを敷いて適度な高さを作ってみましょう!素材と版の間に“浮き”が生まれ、刷りやすくなります。下の画像では、コルク素材のコースターを使いました。 フレームの四隅にコースターを置いて高さを出しました まとめ いかがでしたでしょうか?上記4つのコツをいずれか実践いただくだけでも、キレイなプリントが期待できますよ!ぜひ参考にしてみてくださいね。 ◆ご紹介した商品・80メッシュ、120メッシュ商品を見る ・スキージ各種商品を見る HANDoでは、シルクスクリーンを通してものつくりやみなさまの新しい一歩のサポートをしています。 シルクスクリーンのワークショップを運営してみたい!イベントでシルクスクリーンをやってみたい! など、シルクスクリーンにご興味をお持ちでしたら、ぜひ一度HANDoへご相談ください。 シルクスクリーンのお役立ち情報「ものつくりLABO」やイベントレポートも随時更新しています。 > 「ものつくりLABO」記事一覧 > イベントレポート一覧 > お問い合わせフォーム

-

シルクスクリーン・120/80メッシュ&トリミング転写 Tシャツプリント 比較 ロゴ編

シルクスクリーン・120/80メッシュ&トリミング転写 Tシャツプリント 比較 ロゴ編 スタッフの比較実験シリーズ第一弾!プリント方法いろいろ比較第一弾「ロゴをプリントするなら?」編です!ロゴTシャツやロゴトートを作ってみたいけど、どんなプリント方法が良いんだろう…なんて方のために、今回はTシャツを使ってロゴをプリントするときにオススメの方法を4つご紹介いたします! ①シルクスクリーン印刷・スクリーン120メッシュ・1色刷り シルクスクリーン印刷・120メッシュ・1色刷り シルクスクリーンプリントの最もスタンダードな方法はこれ!スクリーン選びで迷ったときは、まず標準の120メッシュを選んでくださいね。メッシュの粗さで下に落ちるインクの量が変わりますが、特別な事情がなければスタンダードな120メッシュを選べば◎ メッシュの粗さによる印刷の違いを詳しく見たい方はこちらの記事をご覧ください。シルクスクリーンのメッシュの粗さによる違い「メッシュとは?」~おぎこラボhttps://www.hando-horizon.com/labo/4276 【こんな時にオススメ!】・1枚ずつ色を変えてプリントしたい(インクを変えれば1枚のスクリーンで何度も色替えできます◎)・同じ色でたくさんプリントしたい・手作りの良さやかすれも楽しみたい・洗濯しても色が落ちないプリントが良い ②シルクスクリーン印刷・スクリーン80メッシュ・1色刷り(金インク) シルクスクリーン印刷・スクリーン80メッシュ・1色刷り(金インク) ラメが入った金・銀インクはインクが目詰まりしやすいので、少しメッシュが粗い80メッシュを使用します!120メッシュでもプリントできないことはないのですが、スクリーンの目にラメが詰まってインクが十分に落ちず、「あんまりキラキラしてない…」「すぐに目詰まりしてしまった!」なんてこともあるので、おすすめはしていません。 80メッシュなど、少し目の粗いスクリーンを使うと落ちるインクの量が増えるので、黒Tシャツなど濃い色の布地で白インクの発色を良くさせたい!というときにも80メッシュが有効です◎メッシュの選び方としては、このようにラメが入っている場合や、濃い色の布地に白などの薄い色でしっかり発色させたい場合は少し粗めのメッシュを選ぶ、など使い分けられるとベストです! 【こんな時にオススメ!】・キラキラのラメが入ったインクできれいにプリントしたい・1枚ずつインクの色を変えてプリントしたい・同じ色でたくさんプリントしたい・手作りの良さやかすれも楽しみたい・洗濯しても色が落ちないプリントが良い ③シルクスクリーン印刷・スクリーン120メッシュ・マーブル印刷 シルクスクリーン印刷・スクリーン80メッシュ・1色刷り(金インク) インクをランダムに乗せる スキージで軽く混ぜる シルクスクリーンは1色刷りしかできないんでしょ?という方へ!いえいえ!複数の色のインクをランダムにちょんちょんと乗せてマーブルにすることだってできるんです!全く同じ柄は2つとない一期一会の楽しみ方ができちゃいますよ。 【こんな時にオススメ!】・一期一会の色の混ざりを楽しみたい・手作りの良さやかすれも楽しみたい・1色刷りだけではなくちょっと冒険したい・洗濯しても色が落ちないプリントが良い マーブルプリントしてみたいけど…「インクは1色しか持ってないよ!」「3色4色やりたいけど、インクを買っても使い切れない…余っちゃうし…」そんな方は、ぜひHANDo吉祥寺へご来館ください!HANDoはインクが約30色使い放題です! 東京・吉祥寺でシルクスクリーン体験~手ぶらでできる体験コース&ワークショップ~https://www.hando-horizon.com/labo/4600 ④トリミング転写 トリミング転写 そして最後はトリミング転写!フルカラーでロゴを印刷したい!という方はぜひトリミング転写を試してみてください! 【こんな時にオススメ!】・フルカラーでプリントしたい・自分のデザインの色などをそのまま表現したい・簡単に高クオリティなものを作りたい・自宅ではできない体験をしたい ──────────────────────「トリミング転写ってなに?」って方。トリミング転写とは、絵柄の部分だけが転写できる転写紙のこと。もう少し詳しく…①トリミング転写にレーザーカラープリンター(トナープリンター)でロゴなどフルカラーのイラストを鏡像でプリントする②のりシート(トリミングシート)と①の転写紙を重ねてヒートプレス機でプレスする③熱いうちに剥がすと絵柄(インクが乗っている部分)にだけのりがつく④③をTシャツにヒートプレス機で転写する──────────────────────※2022年5月現在、施設で転写紙の販売はしておりません。事前にHANDo WEBSHOP(https://www.webshop.hando-horizon.com/)でご購入の上ご来館くださいませ。 「ヒートプレス機なんて持ってない!」「なんだか手順だけ見ると難しそう…」という方も大丈夫。HANDo吉祥寺では業務用のヒートプレス機だって使えちゃうんです!使い方もスタッフがしっかりお教えしますのでご安心くださいね。 自動ヒートプレス機「TP700A」についてはこちらをご覧ください。https://www.hando-horizon.com/fukugyo/tensyashi/press_machine/ ホリゾン・インターナショナル株式会社 自動ヒートプレス機「TP700A」 トリミング転写紙は毎年お手伝いさせていただいている「TEDxYouth@Tokyo」のTシャツ制作でも大活躍!作業の流れなど分かりやすくまとまっています。ぜひ見てみてください♪ この投稿をInstagramで見る HANDo(ハンドゥ)(@hando__official)がシェアした投稿 シルクスクリーン・120/80メッシュ&トリミング転写 Tシャツプリント 比較 ロゴ編のまとめ いかがでしたか?ロゴTシャツ作りたいな~なんてときはぜひ一度HANDo吉祥寺で試してみてくださいね! 東京・吉祥寺でシルクスクリーン体験~手ぶらでできる体験コース&ワークショップ~https://www.hando-horizon.com/labo/4600 HANDo吉祥寺はシルクスクリーンプリントがメインの工房ですが、業務用のヒートプレス機での転写や専用プリンターで布に直接プリントなどもできるものつくり施設。みなさんがきっと楽しく作業できるような空間になっています。緊急事態宣言延長が決定し、みなさんにお会いするのは少し先になってしまいますが、営業再開の際はぜひ色々なプリント方法を試してみてくださいね!現在は通常通り、10時~16時、木曜・金曜と第二&第四土曜に営業しております。 ※2025年3月現在、火・木・金曜日(祝・休業期間を除く)に営業中です。 >>ご予約については<こちら>をご覧ください。(見学だけなら平日毎日受付中!気軽にふらっと立ち寄ってくださいね!) 次回は「写真をプリントするなら?」をご紹介予定。そんなこともできたんだ!と思っていただけるような内容にしたいと思っていますので、みなさんぜひお楽しみに~!

-

シルクスクリーン印刷はスキージの角度に注意!

スキージの角度の違い シルクスクリーン印刷で差が出るポイントのひとつ、スキージの使い方。今回はその「角度」でどれほどの違いが出るのか実験してみます。前回刷り方だけでこんなに違う?!の記事内では黒いTシャツに白インクを濃く乗せる方法として、スキージの違いや発色の差を見てみました。そのときは「スキージを手前に寝かせ気味」にプリントするとベタ部分を濃く印刷できる!というお話をしましたね。でも今回はその逆!細かい文字を鮮明に印刷するためにはどんな角度が良いのか?を解説していきたいと思います。 使うスキージはゴム製の「ウレタンスキージ」 Tシャツくん ウレタンスキージ 通常Tシャツくんに付属しているスキージは樹脂製のスキージ。初心者の方でも使いやすく、Tシャツなどの布印刷にも向いているスキージです。 それに対して今回使用するスキージはゴム製のウレタンスキージ。紙や木、プラスチックや厚めの帆布生地などに向いているスキージで、「インクを掻き取る」ようなスキージのため、鮮明に印刷しやすく、細かい文字の印刷にはもってこいなスキージです! それでは早速プリントしてみましょう。より違いを分かりやすくするために、「紙」への印刷で比較してみます。 ①スキージを65度の立て気味(基本の角度)で刷る スキージを65度の立て気味(基本の角度)で刷る 文字もほとんど潰れることなく綺麗にプリントできています!ちなみに文章はかの有名な太宰治先生の作品から引用。でも、どうやって刷っても大体こんなものじゃないの?という方へ。次は寝かせて刷ってみましょう。 ②スキージを手前に寝かせて刷る スキージを手前に寝かせて刷る 先ほどよりもなんだか文字が濃く、太くなったような…「職」や「事」など細かな文字は潰れてしまいました。 2つを比べてみると…? 上:スキージ基本の角度で 下:スキージを寝かせて こうして比べてみるとかなり違いが分かりますね。基本の角度でプリントした文字は比較的鮮明に、文字も正確に読み取ることができます。それに対してスキージを寝かせてプリントした文字は、潰れや滲みが目立ち、ぼんやりとした印象に。 どうしてプリントに違いが出るの? 基本の角度ではスクリーンとの接地面が少なく、インクが適量落ちるのに対し、スキージを寝かせてしまうとスクリーンとの接地面が多くなり、余分なインクがたくさん落ちてしまいます。(「線で刷る」のと「面で刷る」イメージ…伝わりますか?) 刷り方だけでこんなに違う?!の記事内でご紹介したようにベタ部分を濃く印刷したいときなどは寝かせて刷るのも有効な方法の一つなのですが、文字や細かい線を滲みなく鮮明にプリントしたいときは基本の65度、垂直より少しだけ手前に傾けた角度でプリントしてみてください。 「スキージの角度に注意してみる」ぜひぜひみなさま、お試しくださいませ~!

-

シルクスクリーンの「目詰まり」問題。目詰まりを除去するには?目詰まりさせない方法は?

Tシャツくん シルクスクリーン 目詰まりを除去するには?目詰まりさせない方法は? シルクスクリーン、とくに水性インクでのプリントで気になるのがスクリーンの「目詰まり」。目詰まりを除去したいんだけどどうすれば良いの?そもそも目詰まりさせない方法はないの?などなど、今回は「目詰まり」問題についてお話したいと思います! 目次「目詰まり」って何?そもそも…スクリーンを目詰まりさせないためには? ①エアコンの風向きに注意する ②インクの種類を変えてみる ③こまめにスクリーンの裏を掃除する ④下準備をしっかりする ⑤目づまり防止バインダーを使う ⑥かすれも味!なデザインにするもし…目詰まりしてしまったらどうする? ①版の掃除をする ②目づまり除去液を使うまとめ 「目詰まり」って何? シルクスクリーンプリントで言う「目詰まり」とは、スクリーンの網目に残ったインクが乾燥し、メッシュを詰まらせてしまうこと。1枚目・2枚目は綺麗にプリントできたのになんだかだんだんかすれてきた…、2枚目のプリントまでかなり時間が空いてしまい絵柄がかすれた…というのはこの「目詰まり」が原因! スクリーンは網戸のようにメッシュになっているので、ここにインクが残ったまま乾燥すると、網目が詰まってインクが通らなくなってしまうのです。 そもそも…スクリーンを目詰まりさせないためには? ①エアコンの風向きに注意する シルクスクリーン エアコンの風向きによるスクリーンの乾燥に注意 エアコンの風は乾燥による目詰まりの大敵!印刷するところに風が直撃するような場合は、風向きを一度調整してみてください。空間自体が乾燥していない状態が望ましいので、冷房・暖房を切ってしまうのが一番ですが夏は暑いし冬は寒い…と体調を崩しかねないので、適宜調整してくださいね。加湿器などを活用するのもおすすめです! ②インクの種類を変えてみる Tシャツくん 水性 シルクスクリーン インク 一口に水性インクと言っても様々な種類があります。Tシャツくんの水性インクシリーズで一番目詰まりを起こしにくいインクは「ソフト」です。次に目詰まりしにくいのが「プレーン」。「リッチ」はこってりとしているので目詰まりを起こしやすいですが、その分黒や赤などの濃色生地にもはっきりと発色します。 濃色生地に印刷したい!という方以外は「ソフト」や「プレーン」を選ぶことをおすすめします◎ シルクスクリーンインク「ソフト」はこちらシルクスクリーンインク「プレーン」はこちら ③こまめにスクリーンの裏を掃除する シルクスクリーン 裏面の掃除で目詰まりを除去 目詰まりを防ぐために、こまめに版の裏面を掃除するというのも良い方法です。数枚印刷してかすれてきたな…というタイミングでも良いですし、○枚印刷したら掃除する!と決めてしまうのもOK。インクが乾く前であれば、版の裏面を濡らしたティッシュや布で拭き、乾拭きをすれば目詰まりも解消しますよ。 Tシャツくんの正しいお手入れ方法は動画の後半でも説明しています! https://www.youtube.com/watch?v=E4g2VieB8fo&t=140s Tシャツくんミドルの使い方 ④下準備をしっかりする シルクスクリーン 下準備 パネルにスプレーのりを吹き付けTシャツにセット 目詰まりには乾燥が敵なので、裏を返せば乾燥する前にささーっと手早く印刷してしまえばOK。印刷する枚数分Tシャツにパネルをセットしておく、など「刷る」作業を連続してできるように下準備はしっかりしておきましょう。 ⑤目づまり防止バインダーを使う Tシャツくん 目づまり防止バインダー ②でお話した通り、目詰まりを起こしやすい「リッチ」は別売りの「目づまり防止バインダー」を混ぜるのもおすすめ。これを混ぜることによって「プレーン」に近づいてくれるので目詰まりの速度を遅らせることができます。ただし、入れすぎると濃色生地に発色しにくくなってしまうので注意! 「目づまり防止バインダー」はこちら ⑥かすれも味!なデザインにする Tシャツくん シルクスクリーン 紙へのプリント 手描き風の文字やイラストなど、あえてかすれた感じのデザインにしてしまうのもアリです。手作りの良さが伝わるかも? もし…目詰まりしてしまったらどうする? ①版の掃除をする シルクスクリーン 裏面の掃除で目詰まりを除去 絵柄がかすれてきたな…と気づいてすぐであればまだまだ問題なし。先程お話したスクリーンの裏面の掃除を行いましょう。 実際のお掃除方法は動画の後半をチェック! https://www.youtube.com/watch?v=E4g2VieB8fo&t=140s Tシャツくんミドルの使い方 ②目づまり除去液を使う Tシャツくん 目づまり除去液 一部分の目詰まりであれば「目づまり除去液」も効果的。目詰まりが気になる部分にスプレーをして、インクがやわらかく溶けたらそっと拭き取るだけ。部分的な目詰まりには効果的ですが、何度も使用したり、広範囲に使用するとスクリーンが傷むので注意が必要です。あくまでも線の一部が目詰まりした、など数センチ以内の目詰まりに使用しましょう。 「目づまり除去液」はこちら ①、②でも解決しない目詰まりの場合は版を作り直すのがベター。数枚で作り直し、となってしまうのはもったいないので、目詰まりさせないためにでお伝えした6つをぜひ試してみてくださいね! まとめ 今回はシルクスクリーンの大敵「目詰まり」についてお話しました。 デザインのかすれ、目詰まりに悩んでいたという方はぜひ一度お試しください!