シルクスクリーン製版サービス「ロゴスル」の選び方 メッシュやクリーナーの有無って何?

データを入稿するだけで版が送られてくるシルクスクリーン製版サービス「ロゴスル」。

とっても便利なサービスですが、よく見ると「メッシュ」や「クリーナーの有無」を選ぶ項目が…

メッシュって何?クリーナーって何?という方へ、選び方のポイントをご紹介します。

70メッシュと120メッシュの違い

シルクスクリーンの版は網目状に織られたシートになっています。

メッシュ(M)の数字が大きくなればなるほど、この網目が細かくなっていきます。

70メッシュは網目が大きいためインクが落ちる量が多くなります。そのため、大きなベタデザインにおすすめ!

黒などの濃色生地にベタデザインを白インクでパキッと発色させたい!という場合にもこちらをお選びください。

120メッシュは網目が細かいため、繊細なデザインもシャープに仕上がります。

エッジのがたつきが目立ちやすい紙や金属、ガラスなどかたいものへの印刷や、白Tシャツに文字ロゴをプリントしたい場合などはこちらがおすすめ。

クリーナーあり・なしの違い

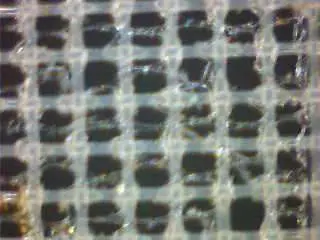

シルクスクリーン製版サービス「ロゴスル」のスクリーンは、デジタル製版(感熱製版)でつくられています。デジタル製版用のスクリーンはメッシュとコーティングの二層構造になっており、デザインデータの黒の部分のみ、熱で孔(あな)を開けて製版をします。そのため、製版後にメッシュの網目に孔を開けたときに出るカスが少し残ることが。

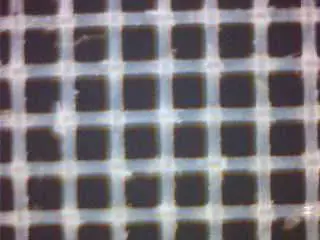

クリーナーあり(+110 円)を選ぶと、このカスを取り除いた状態でお送りします。

クリーナーなし

メッシュの網目部分に細かいカスが少し残った状態。

クリーナーあり

網目に絡みついたカスを取り除いた状態でお届け。インクが通りやすく目詰まりも起こりづらくなるため、特別な事情がない限りこちらをおすすめします。

実際に印刷してみた!

紙や布に実際に印刷をしてみましょう!

今回は水性リッチインクを使用して実験しています。

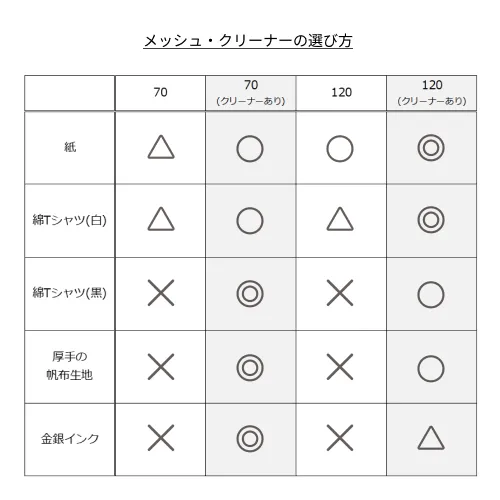

そんなことより何がおすすめなのか早く教えて!という方へ、選び方早見表をご用意しました。

興味がある方は下の実験画像もぜひご覧ください。

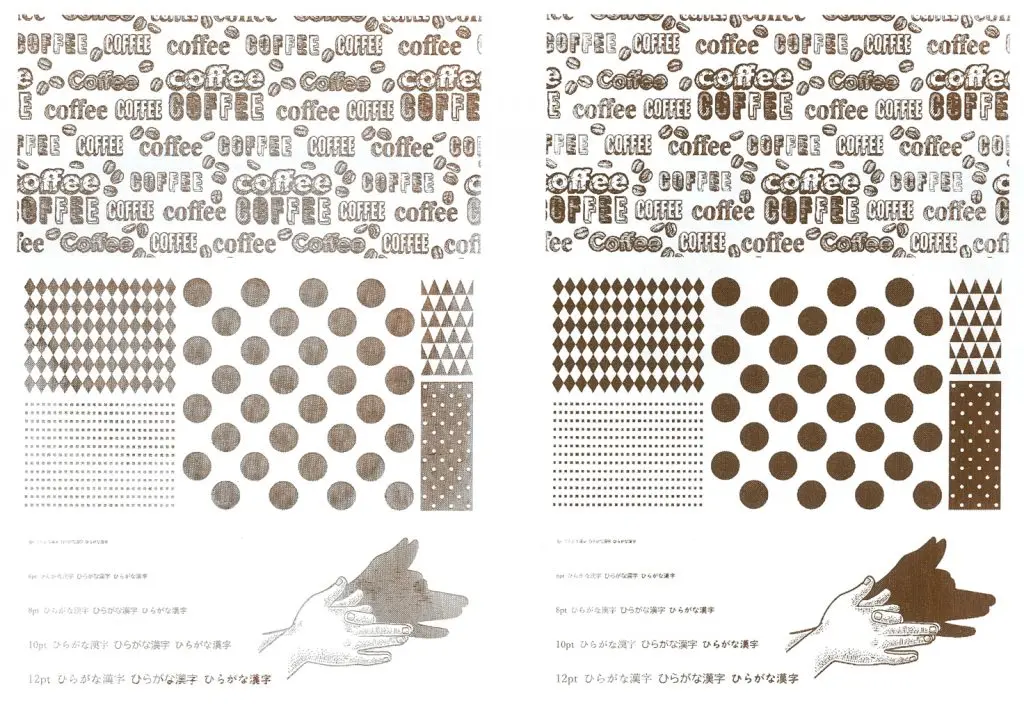

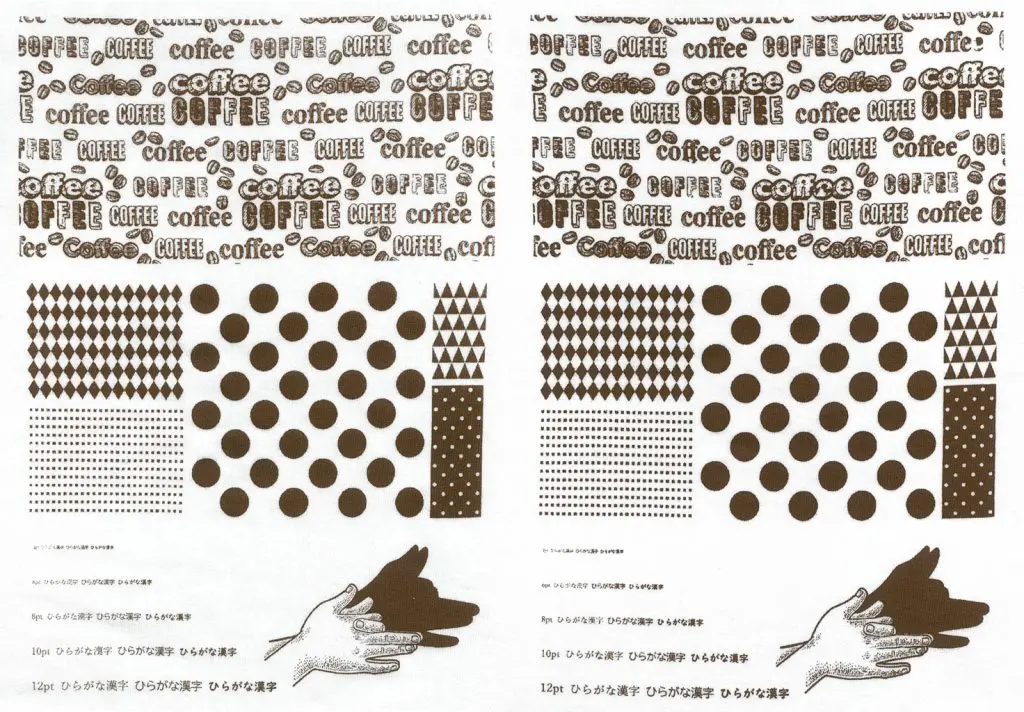

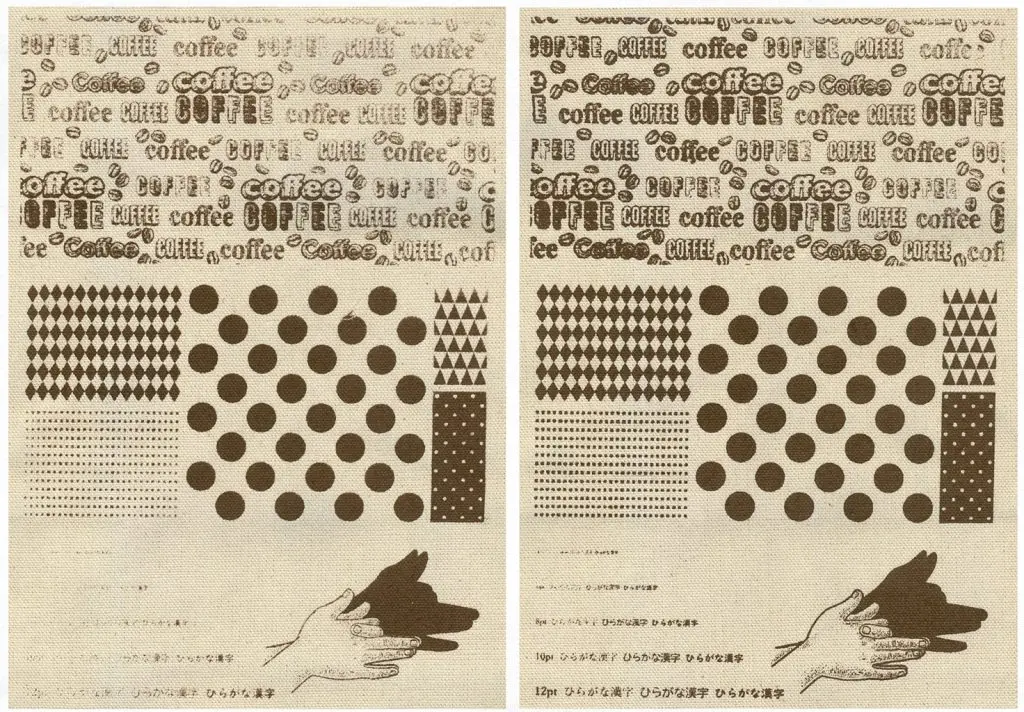

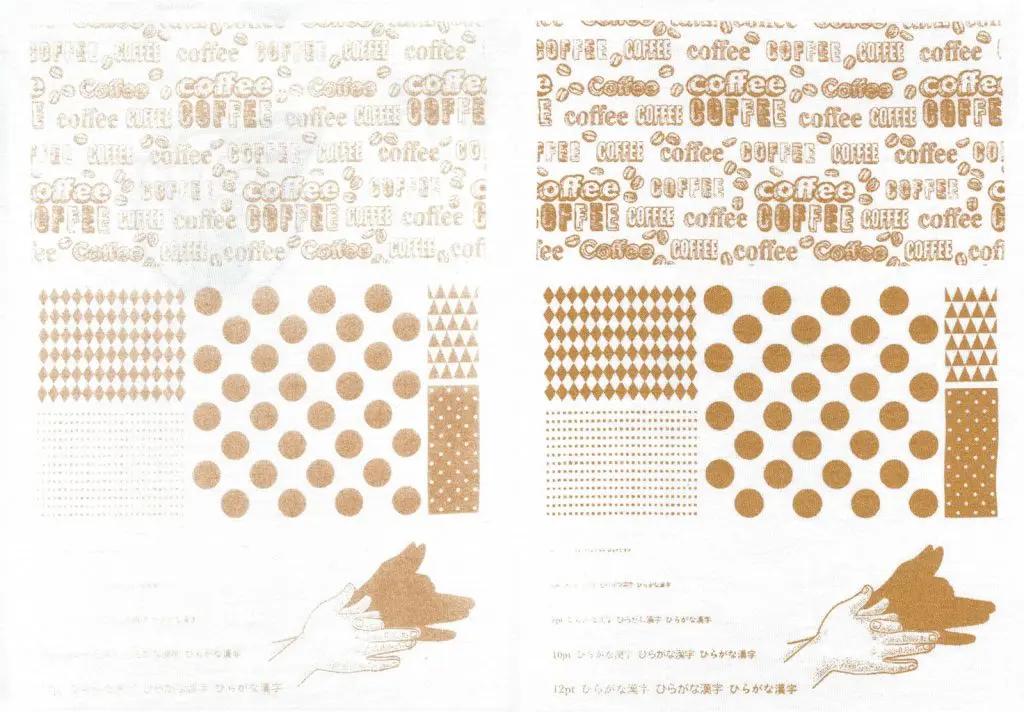

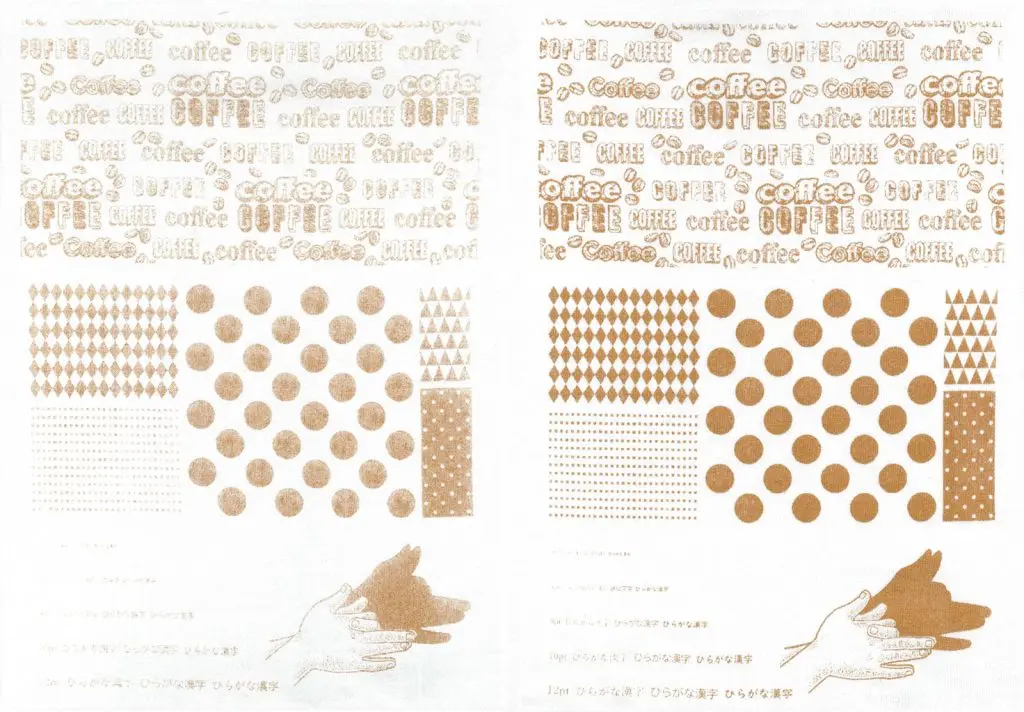

①水性リッチインクぶらうん × 紙

<70メッシュ>

<120メッシュ>

クリーナーありの方がベタ・線ともにしっかりと色がのりました。

ただ、70Mは少しべたつくくらいインクがのってしまうため、120Mクリーナーありがおすすめです。

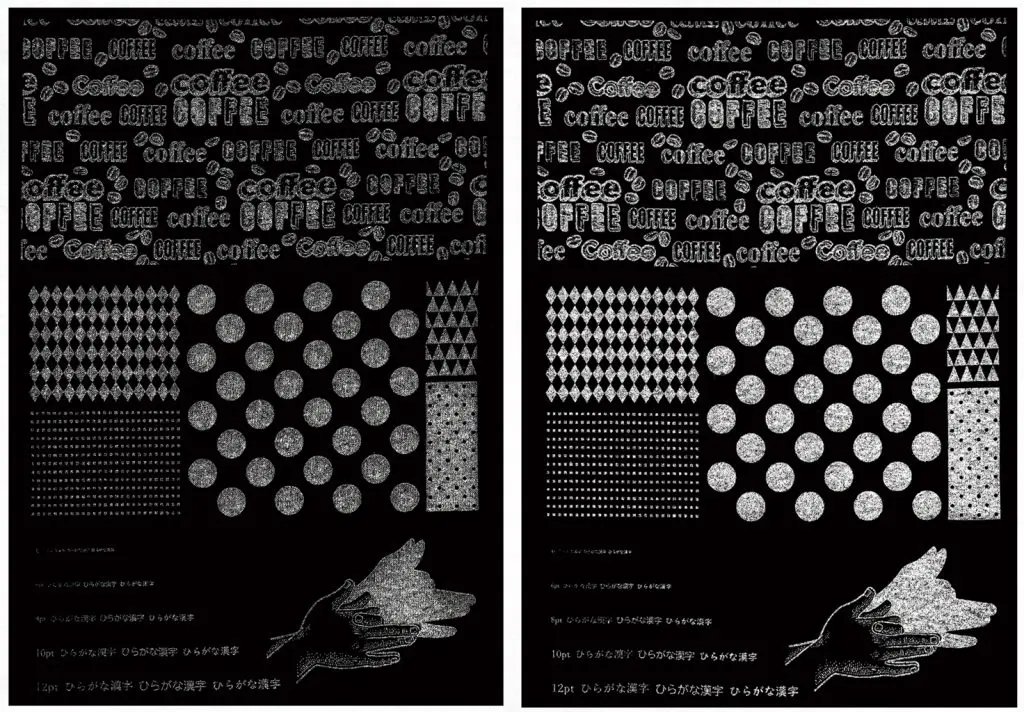

②水性リッチインクぶらうん × 綿Tシャツ 白

<70メッシュ>

<120メッシュ>

クリーナーなしは70メッシュ、120メッシュともに少しカスレが目立ちます。

クリーナーありはどちらのメッシュも問題なさそうですが、文字や細かい絵柄もシャープに出ているのは120メッシュですね。

また、連続で印刷するとクリーナーなしの方が早く目詰まりしてしまいました。作業性を考えるとクリーナーありの120メッシュがおすすめです。

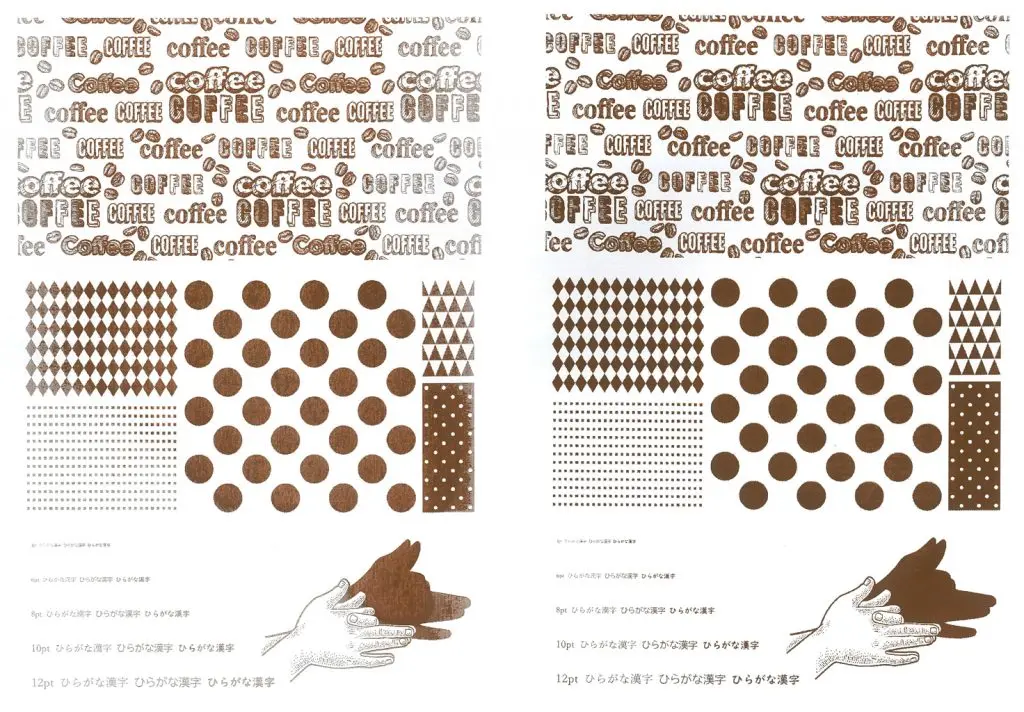

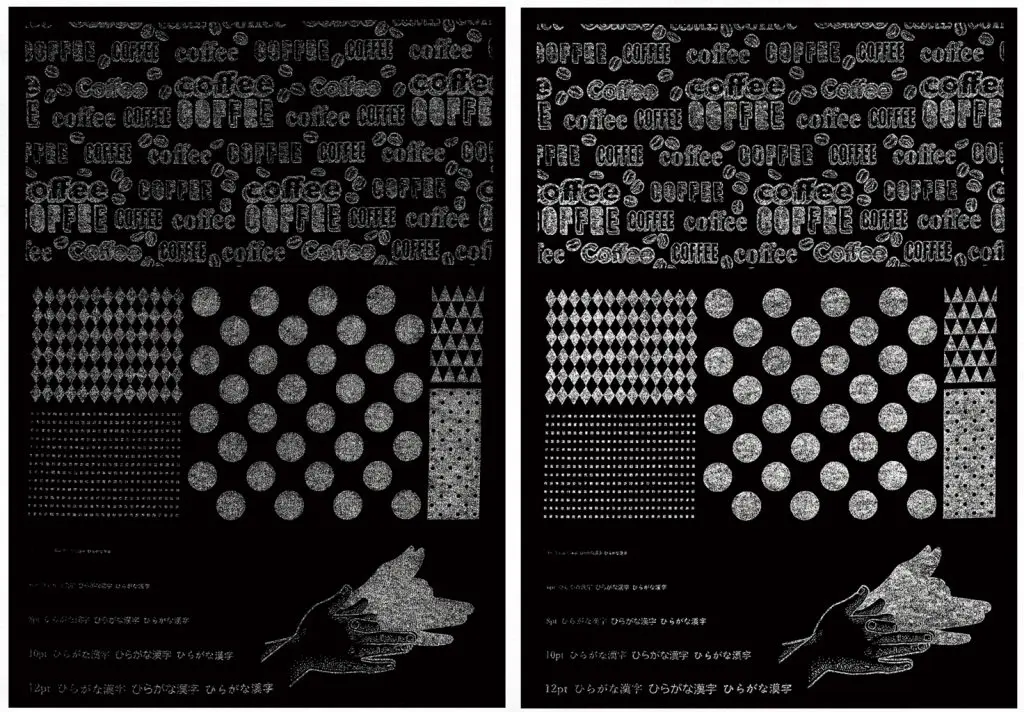

③水性リッチインクしろ × 綿Tシャツ 黒

<70メッシュ>

<120メッシュ>

クリーナーなしは70メッシュ、120メッシュともにカスレが目立ちます。

クリーナーありでも120メッシュだとやや発色が悪い印象ですが、文字など細かい部分は70メッシュより120メッシュの方がシャープに印刷できました。ベタは70メッシュの勝ち!

黒など濃色生地への印刷はしっかりとインクを落として発色させることが重要のため、クリーナーありがおすすめです。70メッシュと120メッシュはデザインによって変えましょう!

④厚手で目の粗い帆布生地

<70メッシュ>

<120メッシュ>

クリーナーなしは70メッシュ、120メッシュともに文字や細かい絵柄はかすれてほとんど見えないという結果に。

クリーナーありはどちらのメッシュも問題なくきれいに印刷することができました。

目の粗い生地はインクがのるところとのらないところが出てくるため、どちらも細かすぎる文字や線はうまく印刷できませんでした。 目の粗い帆布の生地は、しっかりとインクを落として発色させることが重要になるため、70メッシュ、120メッシュともにクリーナーありがおすすめです。ベタ面が大きい絵柄の場合は70メッシュがおすすめです!

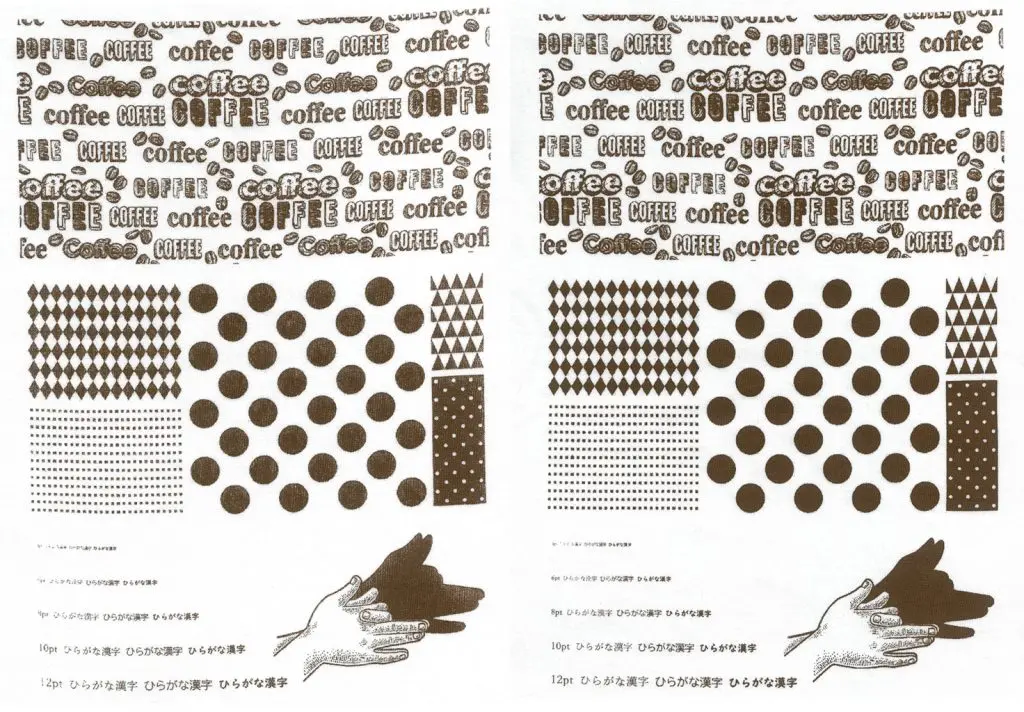

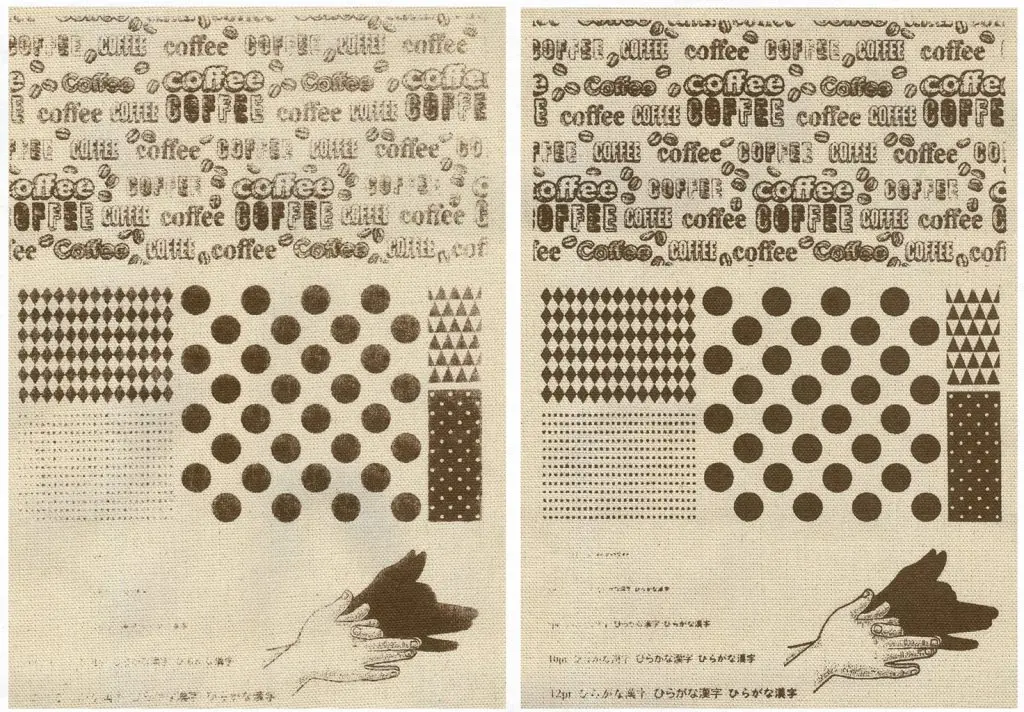

⑤金インク(ラメなど粒子の粗いインク)× 綿Tシャツ 白

<70メッシュ>

<120メッシュ>

クリーナーなしは70メッシュ、120メッシュともにカスレが目立ちます。

クリーナーありは70メッシュの方がキラキラとラメがきれいにのりました。

粒子の大きいラメが入った金、銀インクなどを使う場合は、70メッシュのクリーナーありがおすすめです!

まとめ

メッシュの違い、クリーナーの有無の違いについてご紹介しました。

刷る素材や使用するインク、デザインによって選び方を変えてみるのがおすすめです。

こんな素材、デザインの場合はどれを選べば良い?など、ご不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせください!

おすすめ記事

labo-

スーパーのレジ袋にシルクスクリーン印刷ってできる?-ポリ袋への印刷に挑戦!‐

ビニール袋にシルクスクリーン印刷 スーパーやコンビニなど多くの場所で使われるレジ袋(ポリ袋)ですが、これにシルクスクリーン印刷ってできるの?という疑問を解決すべく、今回も実験してみました!Tシャツくんのインクでポリ袋に印刷できたっけ…と思った方、ぜひこの記事を参考にしてみてくださいね。 そもそもレジ袋って何の素材? 一般的にはポリエチレンやポリプロピレンで作られていることが多いそう。そこからさらに低密度ポリエチレンと高密度ポリエチレンに分けられて…と調べてみるとなかなか専門的な話になっていってしまったので、今回はより一般的にレジ袋に使われているという高密度ポリエチレンにプリントしていきたいと思います! 使用するTシャツくんインクは5種類 ①水性シルクスクリーンインク リッチ Tシャツくん 水性シルクスクリーンインク「リッチ」くろ まず一つ目のエントリーはスタンダードなインクのひとつ「リッチ」。綿や綿ポリ素材、紙などに印刷できるインクで、濃色素材にも発色しやすいのが特徴のインクです。なんとなく剥がれてしまいそうな気がしますがどうなるか… ②水性シルクスクリーンインク ウレタン Tシャツくん 水性シルクスクリーンインク「ウレタン」くろ 2つ目に使用するインクはポリエステル生地にプリントできる「ウレタン」。ポリエステル100%のドライTシャツなどによく使われるインクで、伸縮性があるので生地と一緒に伸びやすいのが特徴です。リッチよりは定着してほしい…! ③水性シルクスクリーンインク「撥水」 Tシャツくん 水性シルクスクリーンインク「撥水」くろ 3つ目のインクは水性でありながら撥水加工生地にプリントできる「撥水」インク。撥水加工がされているジャンパーなどに印刷できるのが特徴です。今までは撥水生地には油性のナイロンインクのみでしたが、環境に優しく臭いも少ないこのインクはかなりおすすめです。話がそれましたが…なんとなくポリエチレンにもそこそこ定着するのでは?という期待がもてます。 ④油性ナイロンインク Tシャツくん 油性ナイロンインク くろ 4つ目からは油性インクになります。油性ナイロンインクは撥水加工生地や合皮などにプリントできるインクです。ただ、臭いがかなりキツイので必ず換気をしながら使用してくださいね。(長時間の使用は避けた方がおすすめです…)また、油性なので使用したスキージやヘラ、版のお掃除はナイロンインク専用溶液で行います。水洗いは禁止。 ⑤油性インク Tシャツくん 油性インク くろ 5つ目は通常の油性インク。金属やプラスチックなどのかたいものに印刷するのに向いているインクです。こちらも油性なのでお手入れやお掃除にはふきとり&うすめ液という専用の溶剤を使用してくださいね。 実際にレジ袋に印刷してみた結果は? Tシャツくんシルクスクリーンインクでレジ袋に印刷 なぜ3つしか撮っていないのか…それは単純に撮り忘れたからです…お許しください…とはいえ印刷はどれもうまくいきました!⑤の油性インクのみちょっとツヤっぽくテカテカした仕上がりになりましたが、ほかのインクは印をつけておかないとどれがどれか分からなくなるほど。アップで見てみると… Tシャツくんシルクスクリーンインクでレジ袋に印刷 30分ほど乾かしてみた感じですが、ほとんどこのような質感、仕上がりになりました。特にガリガリと引っ掻いたりしなければこのままでも問題なく使えそうですが、実際に使用するにあたってはやっぱり多少の扱いには耐えてほしいところ。ということで、ここから約24時間ほど完全に乾燥させてから触ってみたいと思います。 ①水性シルクスクリーンインク リッチ Tシャツくん水性シルクスクリーンインク「リッチ」でレジ袋に印刷 こちらは引っ掻くと剥がれてしまいました。やはり水性インクで定着は難しいのか… ②水性シルクスクリーンインク ウレタン Tシャツくん水性シルクスクリーンインク「ウレタン」でレジ袋に印刷 ウレタンインクも定着せず…ただ、リッチとは異なり、ぺろんとシールのように綺麗に剥がれていきました。この特性、何かに活かせるかもしれない…?(それゆえかAをまるっと剥がして持ち去った某スタッフも) ③水性シルクスクリーンインク 撥水 Tシャツくん水性シルクスクリーンインク「撥水」でレジ袋に印刷 水性にしては頑張ってくれているのではないでしょうか…!とはいえずっとガリガリ引っ掻いていると剥がれてしまう感じはあるので、完全な定着とは言えないですね… ④油性ナイロンインク Tシャツくん油性ナイロンインクでレジ袋に印刷 これはなかなか良いのではないでしょうか!剥がそうという意思をもってガリガリするとやはりポロポロと取れてきてしまいますが、さすが油性というだけあってかなり頑張ってくれています。(ただ本当に臭いがキツイので取り扱いには十分注意してくださいね) ⑤油性インク Tシャツくん油性インクでレジ袋に印刷 なんと…こちらの油性インクは全く歯が立たず…やはり通常の用途が金属などの「かたいもの」に定着するインクなのでやわらかいものに印刷するとパキパキと割れてしまいました。 結局Tシャツくんインクでポリエチレンのレジ袋に印刷ってできるの? 基本的にやっぱり完全な定着はしない!という結果に。その中でも一番可能性があるインクは油性ナイロンインクでした。また、よく調べてみると「ポリエチレン」や「シリコン」などに完全定着するシルクスクリーンインクは業務用の特殊なインクのみ、とのこと。レジ袋はとっても身近なものですが、日常的に扱えるインクでの印刷は難しいようです。 用途によっては水性インクでも◎ たとえば、ポリエチレン素材のものにプリントして作品として飾っておく、など実用的に扱うものでない場合はスタンダードな水性シルクスクリーンインク「リッチ」でも印刷ができそうです。紙ではない素材にプリントしたい、飾って楽しみたい、という場合はぜひ挑戦してみてくださいね。 まとめ ・ポリエチレン素材のレジ袋に完全に定着させるインクは業務用の特殊なインクだけ・Tシャツくんインクで完全に定着させることは難しい・飾って楽しむなど用途によっては水性インクでも印刷できるポリエチレン素材ってTシャツくんインクで印刷できたっけ?と思ったときは、ぜひこの記事を思い出してくださいね。

-

アクリルブロック×シルクスクリーンでオリジナルアクリルスタンドを作ってみる!

アイドルやアニメのファン達の間で人気のアクリルスタンド。推し活という言葉が流行り出してからは、さらに広く知られるようになったアクリルスタンド。最近では、家族やペットの写真をアクリルスタンドにするという人もいるそう。アクリルスタンドを作る場合、業者などのプロに頼むというのが一般的で、シルクスクリーンでできることはなさそう…と思っていましたが、個人でできたら面白いのでは?!ということで実験してみました! ①アクリルブロック×蓄光インク 100均でアクリルブロックを買ってきて、いざ実験。ちなみにアクリルブロックはスタンプ用(スタンプシートを貼り付けて使用する板)です。 表にドアを、裏におばけ達をプリントしてみました。おばけ達は「蓄光インク」を使ってみたので、電気を消すとおばけ達が浮かび上がる…というのができるのでは?という算段です。 では、いざ…!!! おお!!おばけがこちらを見ている…!!!扉からチラリとこちらを覗いているおばけやひょろりと飛んで行くおばけ達。これは結構良いアイデアかもしれません。 蓄光インクは太陽光や蛍光灯の光を蓄えて光るので、窓の近くに置いておけば、夜電気を消したときにぼやっと光ってくれそうです。 蓄光インクはこちらのインク。(全5色)ざらっとした蓄光剤が入っているのでよく混ぜて使ってください。80メッシュなど粗めのメッシュがおすすめ! 蓄光インクはこちら ②アクリルブロック×写真 同じアクリルブロックに、今度は写真をプリントしてみます。ひまわりの写真を4色分解して、フルカラー印刷をしてみましょう。 シルクスクリーンで写真をフルカラーで刷る方法はこちらをご覧ください。 https://www.hando-horizon.com/labo/12226/ この記事を参考に作った版がこちら! 刷った後の版なので分かりやすいですね。左上から順にM(マゼンタ)、C(シアン)、K(ブラック)、Y(イエロー)です。 斜めに引いてある線は私が横着してつけたトンボです。それぞれ印刷したA4の原稿用紙に定規を当て、大体同じでしょ!という場所にマジックペンで線を引いてから製版しました。(みなさんはちゃんとデータ上でトンボをつけてくださいね!) フルカラー印刷する順番としては、下のような順番が基本。①Y(イエロー)↓②M(マゼンタ)↓③C(シアン)↓④K(ブラック) でも今回は厚みのあるアクリルブロックに印刷をしていくのでちょっと一工夫!順番を逆にしてプリントしてみましょう。①K(ブラック)↓②C(シアン)↓③M(マゼンタ)↓④Y(イエロー)の順番でプリントすると… ……ミスったのでは?でも、これを裏返すと… きれいなひまわりがお目見え!! めちゃくちゃ良い感じになりました!これはインテリアとして飾っておくのも良さそう。そして何より自分で版を作って印刷をしたので愛着がわきまくります。 ちなみに、このひまわりの写真は反転しても問題ないデザインですが、反転するとおかしくなってしまうデザインは、デザイン作成の時点で反転させてから製版しましょう! 今回使用したインクはプレーンインク。「きいろ」「ぴんく」「そらいろ」「くろ」を使っています。これをパステル系の色に変えてみたりするとまた違った雰囲気になりますよ。 プレーンインクはこちら アクリルブロックへの印刷のポイント 1. アクリルブロックの厚みを活用しよう! 通常のアクリルスタンドと異なり、厚みがあって自立するのが特徴のアクリルブロック。①のおばけのように表と裏を有効活用したり、デザインを反転させて印刷し奥行きを出してみるのがおすすめ! 2. 透明感を活用しよう! 布や紙への印刷と違って透明なものに印刷をするので、その透明感を活用すると面白いかもしれません。たとえば、窓のフチだけを印刷して、空にかざす、森にかざす、海にかざす…などなど、場面によって変わるデザインも面白そう! 注意点 今回は蓄光インクやプレーンインクなどの水性インクを使用しています。爪でがりがりと引っ掻いたりすると取れてしまうので注意して扱ってくださいね。完全に定着するインクで刷りたい!という方は、プラスチックやガラス、金属などに使える「油性インク」がおすすめですよ。 油性インクはこちら まとめ 今回は厚みのあるアクリルブロックにシルクスクリーンで印刷をしてみました!大きなアクリル板などを使えば、個展の作品作りなどにも活用できそうです。ぜひみなさん、チャレンジしてみてくださいね!

-

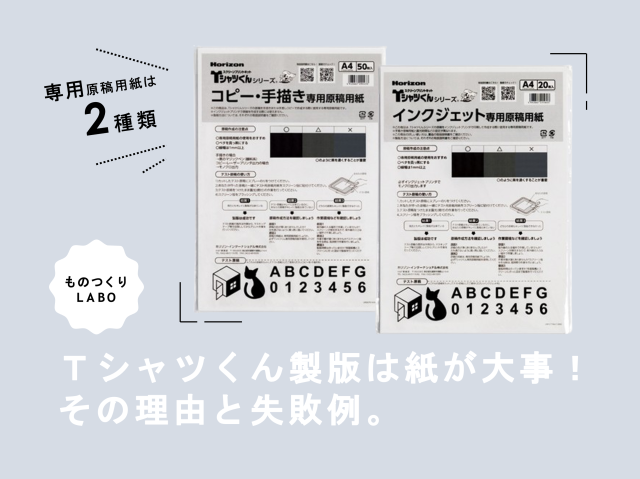

Tシャツくん製版は「紙」が大事!その理由と、よくある失敗例をご紹介

Tシャツくんの製版には、Tシャツくん専用の原稿用紙の使用を推奨しています。 「黒く描けば紙は何でもいいんじゃないの??」と思われるかもしれませんが、 実は紙も同じくらい重要なのです!! その理由を説明する前に、基本知識として製版の仕組みを解説します。 Tシャツくん 製版の仕組み Tシャツくんのスクリーンは、無色のメッシュ状のシートに「感光乳剤」というものが塗られています。紫色に見えているのは、実は乳剤の色!Tシャツくんでは、目で見て分かりやすくするために感光乳剤を紫色に着色しています。 Tシャツくんの版(左から、スモール、ミドル、ワイド) この「感光乳剤」は特性として、紫外線に当たると固まり、当たらないと水に溶け出します。 つまり、製版には「感光乳剤」の性質と「紫外線」が利用されているのです。 スクリーンに黒い絵柄が印刷された原稿を貼り付けて露光すると、黒い絵柄部分は紫外線を遮り、それ以外の部分は乳剤が固まります。 よって、露光後に水でブラッシングをすると、絵柄部分だけが溶け出しインクを通す孔になるという仕組みです。 ブラッシングすると絵柄部分の乳剤(紫色)が溶けます まとめ:感光乳剤が塗られたスクリーンに黒い絵柄の原稿を重ねて紫外線を当ててからブラッシングをすると黒い絵柄部分は水に溶け、それ以外は乳剤が固まる。 専用原稿用紙を推奨する理由 ずばり、紫外線を通す量(透過量)が最適な紙を採用しているから。透過量は紙の厚さや紙の白さ等により決まります。 紙によって光を通す量が異なります(右:Tシャツくん専用原稿用紙※インクジェット用) Tシャツくんの製版において、紫外線は当たりすぎても少なすぎてもNG。 紫外線をカットしすぎる紙で製版をすると、 光不足により感光乳剤が十分に固まらない → 水に溶けてしまう… ということになりますし、 逆に紫外線を過量に通す紙で製版すると、 必要以上に感光乳剤が固まる →なかなかデザインが出てこない… という失敗につながる可能性があります。 紫外線の透過量が最適な専用原稿用紙を使用することで、製版の失敗を防ぐことができます。 専用原稿用紙以外で製版すると… 百聞は一見に如かず! ということで、専用原稿用紙以外を使うとどうなるのか実際に見てみましょう。 ①専用原稿用紙 ②普通コピー用紙A(白色度87%) ③普通コピー用紙B(白色度84%) ④画用紙 ⑤再生紙ノート ⑥はがき で実験してみました! 油性マジックの試し描きを製版してみます! 異なる紙で製版した結果① 異なる紙で製版した結果② 成功したのは、専用原稿用紙のみでした! 厚さや白さも様々な種類が販売されていると思うので一概には言えませんが やはり専用原稿用紙以外はTシャツくん製版には向かない、ということがおわかりいただけると思います。はがきに至っては全く光を通さなかったようで、紙の形ごと溶けてしまいました…! Tシャツくん専用原稿用紙の種類とちがい 専用原稿用紙は2種類 Tシャツくん専用原稿用紙は ①コピー・手描き専用原稿用紙(A4 / A3サイズ) ②インクジェット専用原稿用紙(A4 / A3サイズ) の2種類があり、デザインの作成方法や原稿データを出力するプリンターの種類によって選びます。 ・データで作成したデザインを、トナー/レーザープリンタ(コピー機、複合機など)で出力・手描きで作成(専用原稿用紙に直接描く) ※この場合は必ず油性の黒マジックで! →「①コピー・手描き専用原稿用紙」 ・データで作成したデザインをインクジェットプリンターで出力→「②インクジェット専用原稿用紙」 ● 注意点 家庭用のインクジェットプリンターでは黒の色が薄く出ることが。 印刷品質「きれい」モードなどに設定して出力することをオススメします。 ● 専用原稿用紙 お買い物ページはこちら! コピー・手描き専用原稿用紙 A4 / A3 インクジェット専用原稿用紙 A4 / A3 まとめ Tシャツくん製版には紙が重要であることをご理解いただけましたでしょうか?ついつい手持ちの紙で製版したくなってしまうと思いますが、失敗してスクリーンを無駄にしてしまう方が勿体ないので、是非専用の原稿用紙を使ってくださいね。 ▶ 関連動画(HANDo公式Youtube)もぜひご覧ください! https://youtu.be/5bXE9uk-V00?feature=shared 原稿の作り方 https://youtu.be/sfY1gFbgFu0?feature=shared シルクスクリーン製版失敗例 HANDoでは、シルクスクリーンを通してものつくりやみなさまの新しい一歩のサポートをしています。 シルクスクリーンのワークショップを運営してみたい!イベントでシルクスクリーンをやってみたい! など、シルクスクリーンにご興味をお持ちでしたら、ぜひ一度HANDoへご相談ください。 シルクスクリーンのお役立ち情報「ものつくりLABO」やイベントレポートも随時更新しています。 >「ものつくりLABO」記事一覧 > イベントレポート一覧 > お問い合わせフォーム

-

【Tシャツを1枚から自作する!】業者発注vsTシャツくんで原価と利益を計算してみた【損益分岐点も】

なぜ「小ロット」は高いのか? 「自分のイラストでブランドを作ってみたい」「イベントでスタッフTシャツを揃えたい」「AIでデザインを作ってオリジナルTシャツを売ってみたい」そう思ってオリジナルTシャツ業者のサイトで見積もりを取り、「えっ、10枚だとこんなに高いの…?」とそっとページを閉じた経験ありませんか? 実は、オリジナルTシャツづくりで定番のシルクスクリーン印刷には「業者が嫌がる(高くなる)魔の枚数」が存在するのです。それが「5枚〜20枚」の小ロットゾーンです。 業者で使う版は値段が高く(一般的に8000円前後)これが固定費でかかるため小ロットが苦手なのです。100枚程度発注すれば比較的安くなりますが、在庫リスクは怖いですよね。でも5枚や10枚だと単価が高すぎて利益がなかなか出ない… 今回は、シルクスクリーンキットの定番「Tシャツくん」を使って自作した場合と業者に発注した場合でコストの比較をしていきます! 「販売価格 3,300円」でTシャツを売ると仮定して、「1枚・5枚・10枚・20枚」のリアルな収支を計算してみましょう。 TシャツくんでTシャツを自作する場合の原価 まずはコスト計算の前提となる各コストを整理しましょう。今回は、Tシャツボディの大定番「United Athle 5001-001」を使った場合で原価を出していきます。※下記価格は全て税込表示です。 初期費用 TシャツくんミドルT-M22セット39,600円 ランニングコスト スクリーン(版)880円/1枚1つのデザインにつき1枚必要。メンテナンスを丁寧に行えば100枚以上プリント可能。 インク約37円/1枚100g(748円)で約20枚プリント可能。 Tシャツ770円/1枚United Athle 5001-001を使用。※2026年2月現在の価格 ★通常、個人がネットで買うと送料込みで1枚1,000円以上することもありますが、公式サイトから購入いただければ、業者向け卸価格の価格で仕入れ可能です(10枚以上は送料無料)。 ご購入希望の方は(hf.info@horizon.co.jp)までお問い合わせください。 以上をふまえると、原価の方程式は以下の通り。※初期費用はTシャツ作成の原価には含まず、原価償却費としてどれくらいで元が取れるのか、この記事の最後でご説明します! (版代880円 +(インク代37円 + Tシャツ代770円)× 枚数 + 送料※) ÷ 枚数 = 1枚当たりの原価※送料はHANDo WEBSHOPに準ずる。税込4,000円以上で無料、4,000円未満は880円~。 たとえば1枚プリントする場合は、このような式になります。(880+(37+770)×1 + 880) ÷ 1 = 2,567円10枚プリントする場合は送料がかからないため、このような式になります。(880+(37+770)×10 )÷ 10 = 895円 これらを元に、Tシャツくんで自作する場合の原価と業者に発注する場合の原価を比較してみましょう。業者発注の原価は、Tシャツプリント業者の相場となります。 どちらも枚数が多くなるほど原価は安くなりますが、自作Tシャツの方が圧倒的に原価がかからないことがよくわかりますね。では、Tシャツを1枚3,300円で販売した場合の利益も計算していきましょう! 1枚作る場合 まずは1枚だけ作る場合で比較してみましょう。 Tシャツくんで自作した場合の原価計算は先ほどの方程式の通り。(版代880円 +(インク代37円 + Tシャツ代770円)× 枚数 + 送料※) ÷ 枚数 = 1枚当たりの原価なので、1枚の場合は、(880+(37+770)×1 + 880) ÷ 1 = 2,567円 となります。TシャツくんでTシャツを自作すれば、なんとたった1枚でも733円の黒字!業者に頼むと1枚だけではかなりの赤字になってしまいました。まずは試しに作ってみるところからでも赤字にならないのは、在庫を持ちたくない個人ブランドにとっては嬉しいですね。 5枚作る場合 次は5枚作る場合でみていきます。※スクリーン版は業者でもTシャツくんでも1つのデザインにつき1枚必要になるため、すべて同じデザインであることを前提としています。 Tシャツくんで自作した場合の原価計算は先ほどの方程式の通り。(版代880円 +(インク代37円 + Tシャツ代770円)× 枚数 + 送料※) ÷ 枚数 = 1枚当たりの原価なので、5枚の場合は、(880+(37+770)×5 + 880) ÷ 5 = 1,159円 となります。業者に発注する場合は5枚作ってもまだ赤字です…!Tシャツくんで自作する場合は1枚あたり2,141円の黒字。5枚全てが売れた場合の利益は、業者に発注した場合は赤字の -1,100円 なのに対し、Tシャツくんの場合は10,705円!5枚作るだけで1万円以上の利益差が生まれました。 10枚作る場合 次は10枚作る場合です。BASEなどのプラットフォームを使って小さくブランドを始める時はまずこれくらいの枚数が現実的になってくるのではないでしょうか。※スクリーン版は業者でもTシャツくんでも1つのデザインにつき1枚必要になるため、すべて同じデザインであることを前提としています。 Tシャツくんで自作した場合の原価計算は先ほどの方程式の通り。 (版代880円 +(インク代37円 + Tシャツ代770円)× 枚数 + 送料※) ÷ 枚数 = 1枚当たりの原価 なので、10枚の場合は送料がなくなり、(880+(37+770)×10 ) ÷ 10 = 895円 となります。やっと業者の方も黒字に転じましたが、まだかなりの差がありますね。Tシャツくんで自作した場合は原価がなんと約900円以下に!3,300円で販売した場合、原価率は27%ということになります。アパレル業界でこの原価率は驚異的で、売上の7割以上が粗利として残ります!かなりおいしい! 20枚作る場合 最後は20枚作る場合をみていきましょう。※スクリーン版は業者でもTシャツくんでも1つのデザインにつき1枚必要になるため、すべて同じデザインであることを前提としています。 Tシャツくんで自作した場合の原価計算は先ほどの方程式の通り。 (版代880円 +(インク代37円 + Tシャツ代770円)× 枚数 + 送料※) ÷ 枚数 = 1枚当たりの原価 なので、20枚の場合は送料がないため、(880+(37+770)×20 ) ÷ 20 = 851円 となります。20枚全て売れた場合の利益は、2,449×20=48,980円!1ヵ月に20枚売ると考えた場合でも、副業やお小遣い稼ぎとして月約5万円の収入があるのはかなり嬉しいです。 元が取れるのはいつ? 初期投資として購入したTシャツくんミドル本体分(39,600円)は一体いつ回収できるのでしょうか?1枚あたりの利益(約2,000円~2,500円)で計算すると… 答えはたったの16枚!! Tシャツを作って3,300円で16枚売る。それだけでTシャツくん本体代は全額回収することができます。17枚目からは売り上げのほとんどが自分の利益に!友達に5枚、ネットで5枚、イベントで6枚売れば元が取れるのか…なんて考えてみると、初期投資約4万円のハードルはそんなに高くないかもしれません。 Tシャツくんは個人でシルクスクリーンを楽しむためだけのアイテムではなく、副業や個人ブランドを始めるための相棒にもなってくれます。Tシャツを16枚売れば黒字化できるあなただけの小さな印刷工場を手元に置いてみませんか? TシャツくんミドルT-M22セット39,600円https://www.webshop.hando-horizon.com/SHOP/101390016.html