文化祭や体育祭のクラスTシャツ・ポロシャツをオリジナルデザインで手作りしよう!

文化祭、体育祭の準備は進んでいますか? 友だちといっぱい汗を流し、ときにはたくさん話し合い衝突することもあったり、学校の行事ってたのしい反面、大変なこともありますよね。ですが学生でないとできない貴重な経験がたくさんあります。ぜひ、たくさん悩んで楽しんで、忘れられない思い出をつくりましょう!

ところで、クラスTシャツはもう作りましたか? みんなでおそろいのTシャツを着ると、出し物のオリジナリティやクオリティも違って見えますし、なにより団結力も強まりますよね。ぜひ学生のみなさんに学校イベントを最高の思い出にしていただきたくて、クラスTシャツの作り方をご紹介していきます。

便利なのはやっぱりネット注文

「クラスTシャツ」や「オリジナルTシャツ」で検索すると、広告を含め、たくさんの業者がヒットします。オリジナルTシャツで検索すると法人向けのものがたくさんヒットするので、学生さんの場合はクラスTシャツで検索した方が希望にあった業者に出会えるかもしれません。低価格なものや、短納期のものまでたくさんあります。

デザインで魅せるならやっぱり白Tシャツがおすすめですし、パッと見てわかるオリジナリティを出したいならカラーの無地Tシャツや黒Tシャツ、中にはボーダーTシャツなどの柄物を扱っている業者もあるので、好みに合わせて検索してみてください。

せっかくなら、みんなで手作りしてみる?

ネットで注文もいいけれど、せっかくならTシャツをハンドメイドしてみてはいかかでしょう。難しそう? 大丈夫です! 文化祭や体育祭を手作りできるみなさんになら、クラスTシャツを作るくらい簡単です!

ここからは、ネット注文以外でクラスTシャツを作る方法を3つご紹介していきます。

オリジナルデザインのTシャツ、ポロシャツをお手軽に手作りする方法は大きく分けて2つ。HANDoの施設でプロに教わりながら作る方法と、学校などでみんなで試行錯誤する方法。今はYoutubeなどで刷り方の動画などもたくさんあるので、学校でみんなでワイワイ作るのも楽しそうですね!

学校で手作りTシャツ印刷 その①

インクを用意するだけ! シルクスクリーン製版サービス

シルクスクリーンが初めてでもかなり簡単にオリジナル印刷ができる方法として、シルクスクリーン製版サービスがあります。

印刷したいデザインを作って、入稿(デザインと一緒に申込み)します。あとは、プリントに必要なもの(主にインク)を準備するだけ。版はフレームに入った状態で届くので、版が届いたら、学校で友だちとTシャツプリント大会! これでTシャツと、思い出の完成です!

あまり派手に机や教室の壁や床を汚すと、後で先生に怒られますし、制服につくと大変なので、みんなジャージなどに着替えて印刷しましょう〜!

学校で手作りTシャツ印刷 その②

もっと手軽に! キット販売のロゴスル

シルクスクリーン製版サービスもよさそうだけれど、結局なにが必要なのかイマイチわからない、できればまとめて購入できた方がいいなーって方には、必要なものがキットで届くロゴスルがおすすめ。

印刷したいデザインを入稿、インクを1色選んで購入すると、印刷に必要なものがすべてキットになって届きます。文化祭や体育祭の準備って、ただでさえ考えることが多くて大変ですよね。思い出はたくさんつくりたいけれど頭がパンクしそうで……って方はぜひロゴスルを検討してみてください。

※ロゴスルは商品リニューアルのため、内容が変更になっています。

ただ、ロゴスルという名前の通り、ロゴをプリントしたい方向けのキットなので、少し小さめの版になってしまいます。おしゃれなワンポイントのTシャツや、控えめなロゴTシャツをイメージしてデザインしてください。

プロに教わりながら手作りに挑戦

HANDoの創作体験で、Tシャツにオリジナルプリントをしよう

東京都の吉祥寺駅徒歩3分に、HANDo(ハンドゥ)という創作体験ができる施設があります。ここではプロがつくり方を教えてくれるので事前知識はゼロでOK! プリントしたいデザインのイメージと、文化祭や体育祭への情熱があれば大丈夫です!

まずは、こちらのページから創作体験の予約をします。あとは、印刷したいもの(みなさんの場合はTシャツやポロシャツですね!)を用意するだけ。なんと、費用は施設利用料のみで、インクは使い放題!しかも、詳しいやり方をプロが教えてくれるんです!

当日は、印刷したいものと、プリントしたいデザインのイメージ、文化祭や体育祭への情熱をお持ちください!(ちょっとくどいですね……)

HANDoで体験できるTシャツ(ポロシャツ)プリントは以下の3種類。

シルクスクリーン印刷

シルクスクリーン印刷とは、孔版印刷の一種で、メッシュ(網の目)状のスクリーン(版)にインクを通過させる孔(あな)をあけて印刷する技法です。

HANDoでの創作体験では、プリントしたいデザインを黒1色で紙に手描きして(データの持ち込みもOKです!)、製版、Tシャツにプリントします。細かい工程は現場でスタッフがサポートしますので大丈夫です!事前にどうしても知りたいという方はこちらのサイトをご覧ください。

転写プリント

転写プリントとは、転写紙と呼ばれる専用のシートにデザインを印刷し、それを衣類に熱で圧着させるプリント方法です。手描きのイラスト以外に、写真などの画像や細かい柄などもフルカラーでプリントすることができます。(現在、施設で転写紙の販売はしておりません。お持ち込みをご希望の場合はご予約前にお問い合わせください。)

インクジェットプリント

布用インクジェットプリントとは、衣類に直接印刷するプリント方法です。専用のソフトウェアを使用してデザインを作成します。スマートフォンやUSBメモリのデータを取り込むこともできるので簡単にデザインを作成できます。

みんなで手作りすると思い出も増えるよね

文化祭や体育祭の準備って、猫の手も借りたい……身体がいくつあっても足りない……なんて大変なこともありますが、そこは若さでがんばって! 大人になってからでは得ることのできない青春が、学校にはたくさんあります。

「みんなでクラスTシャツを作った」コト自体が貴重な思い出になりますが、Tシャツなのでモノとしても思い出に残ります。文化祭や体育祭って、自分の記憶や写真には残るのですが、意外にモノって残らないんですよね。

いつか、クラスTシャツを見て青春を思い出したり、同窓会でTシャツ作りの思い出話に花を咲かせたり、そんなシーンがみなさんに訪れたらうれしいです。

おすすめ記事

labo-

おぎこの家ラボ①~パネル忘れた編~~金なのにメッシュ間違えた編~

家でTシャツくんやるのって面倒?代用品や良いアイデアはない?などなど、みなさまの声にお応えできるよう! テレワーク中のおぎこの家実験をちまちまゆるーくアップしていきますので、 みなさまぜひぜひゆるっとお付き合いくださいませ? テレワーク中のおぎこ。「いざサンプル作成!」と製版までしたものの… 中に敷くパネルがない! 頑張って荷物を詰め詰めしたのになんと…パネルを忘れるという失態…… 吉祥寺の工房が便利すぎてすっかり頭から抜けていました? それにしても皆さん…Tシャツくんどこで作業しているんだろう…リビング?自室?床…?? さて、この紙袋に入る硬いものないかな~と、ちょうど良いものがありました! 四谷学院の下敷き!! おぎこ予備校の時代のものです。東進の下敷きでもいいよ いや・・・ぴったりすぎ 持ち手が邪魔なので逆さまで うーん…このポッコリ気になるけど、まあいいか(※おぎこはかなりのズボラです) そして気付くおぎこ… 金インクなのに120メッシュにしちゃった!! ※金銀インクはラメが詰まるので60~80メッシュ推奨です 気にせず刷ります 普通にいけた! お掃除をして…目詰まりも無し! <<実験まとめはこちら>> 中に敷くパネルは硬くて刷る面が平らになればなんでも良い ※Tシャツなど布にプリントする時はズレないように軽くスプレーのりを吹きかけてださい? 金銀インクは120メッシュでもまあいける ※推奨は60〜80メッシュなので目詰まりに気をつけて作業してね! 次回の更新は気が向いたら?ではまた〜!

-

シルクスクリーン 多色刷りの位置合わせのコツをご紹介!~②トンボ編~

2色刷りをしたロゴマーク 前回の記事では、シルクスクリーンの多色刷りの位置合わせコツとして、クリアファイルを使った方法をご紹介しました。 https://www.hando-horizon.com/labo/10058 ただし、以下のような条件下には適していないという点もお伝えしました。 ・版を固定できない環境・厚手の素材に刷るとき・クリアファイルよりも大きいものに刷るとき例:大人用のTシャツ、トレーナー、マチの付いた袋物(バッグ、巾着)、など そこで、今回は上記の条件でもできる、〈トンボ〉を使った位置合わせの方法をご紹介します。 トンボで位置合わせをする方法 必要な道具 通常のシルクスクリーンの道具と、〈透明のセロハンテープ〉をご用意ください。 〈STEP1〉多色刷り用のトンボ入り原稿を作る まずは、色ごとの原稿を用意します。ここでのポイントは、版を重ねるときの目印として、データごとに「トンボ」を入れること!トンボを重ねて1色ずつ印刷をすることで、デザインが完成されます。 トンボを入れるうえで、注意点が3つ! ① トンボは各データ同じ位置、同じ形状、同じサイズで入れてください。 ② トンボは、データの四隅または上部分だけでOKです。(センタートンボも不要) ③ デザインから1~2㎝ほど余白を開けて配置してください。 今回は、こちらの2版のデータを用意しました。下画像の〈版1〉と〈版2〉を2色刷りして、「仕上がりイメージ」のデザインを作っていきます。 Tシャツくんのミドルフレームに、上下に配置をして製版しました。トンボも一緒に製版してくださいね。 1枚のスクリーンにまとめて配置する場合、しっかりと間隔をあけると刷りやすくなりますよ。 このようなレイアウトで製版しました またこのときに、トンボ付きの仕上がりイメージを、印刷する素材の数量分、原寸コピーをしておいてください。(STEP2で使用します!) 〈STEP2〉印刷する位置を決める 次に、STEP1で原寸コピーした仕上がりイメージを使って印刷する位置を決めていきます。 印刷をする位置を決めていきます 位置が決まったら、画像のようにマスキングテープで貼り付けてからトンボ部分だけを残して他の部分を切り落とします。 位置が決まったら、テープで固定 トンボだけ残します 印刷する素材がいくつかある場合は、あらかじめすべてに貼っておくとスムーズです。 〈STEP3〉版のトンボにセロハンテープを貼る スクリーン上のトンボの穴を、裏表両面からセロハンテープでふさぎます。こうすることで、インクが通るのを防ぐだけでなく、スクリーンの下が透けて見えるのでトンボの重なり具合が確認しやすくなります! マスキングテープでも代用できますが、やはり「透けて見える」という点でセロハンテープがおすすめです。 インクが通らないように、セロテープ隠す トンボ四か所をセロハンテープで隠しました ここまで準備ができれば、あとは簡単に刷ることができますよ! 〈STEP4〉1色目の印刷 印刷する素材に中敷きをセットしてから、1色目を刷っていきましょう。 素材に貼り付けたトンボに重ねるようにして版を置きます。 セロハンテープが透明だから、素材に貼ったトンボが透けて見えます 位置が固定できたら、インクを乗せて1色目を印刷します。たくさん刷る場合は、セロハンテープの透明度をキープしたいのでなるべくセロハンテープの上を避けてインクを置いてくださいね。 インクを置いて、刷って、ゆっくり版を持ち上げましょう できました!ここで、素材に貼っているトンボをうっかり剥がさないよう要注意です!最後の印刷が終わるまで貼ったままにしておきましょう。 そして2色目に移るまえに、版の掃除もお忘れなく! 〈STEP5〉2色目の印刷 1色目に印刷したインクがしっかり乾いたら、2色目にいきましょう! やり方は1色目と同様。まずはトンボを重ねて印刷する位置を固定します。 2色目の位置合わせはこんな感じ 位置合わせができたら、版にインクを乗せて、印刷していきます。 インクを置いて、刷って、ゆっくり版を持ち上げましょう 2色刷り、出来上がり! どうしょう!ズレることなく、きれいに重なりました!3色以上刷る場合も、同じ工程で刷ってくださいね。 最後に、素材に貼っていたトンボを剥がしてからしっかりと乾かして完成!布地の場合はアイロンをするとより定着します。 セロハンテープについたインクは拭き取れる 万が一セロハンテープの上にインクが付いてしまってもティッシュや布で簡単に拭き取ることができます。 時間がたって乾いてしまった場合は、水で濡らした布で拭き取ればOK。 セロハンテープについたインクは拭き取れます まとめ クリアファイル編とは違い、原稿のつくり方がポイントになるトンボ編、いかがでしたか? フレームを固定する道具がないときや、スウェットなど厚めの素材に刷るときにはとても便利な方法です。 印刷する状況によって、やりやすい方法をえらんでくださいね。 多色刷りはどうしても手間と時間がかかりますが、そのぶん完成したときの感動はひとしお! 慣れてきたら色パターンを変えてみたり、あえて少しズラすことで味を出してみたり、手刷りならではの良さを楽しんでください!▶〈トンボを使った位置合わせ〉方法はYouTubeで動画編も公開中!

-

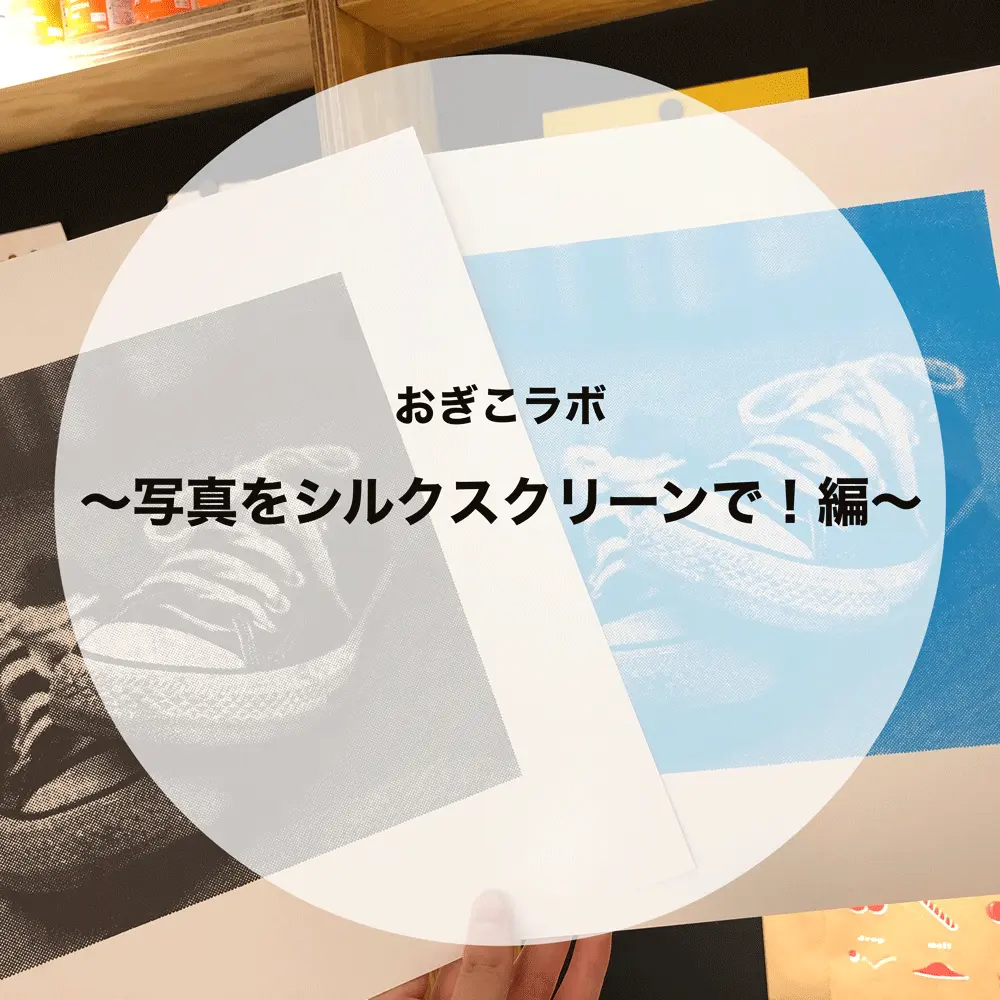

おぎこラボ〜写真をシルクスクリーンで!編〜

前回に引き続きラボ第二弾は写真の製版をご紹介。シルクでプリントできるのはイラストやロゴだけだと思っているそこのあなた?実は自分で撮った写真をシルクスクリーンでプリントすることだってできちゃうんですよ〜! ①Photoshopで開く②イメージ → モード → グレースケール イメージ → モード → モノクロ2階調 300pixcelのままでOK 今回の線数は30※数字が小さくなればなるほど仕上がりは粗くなります。 大きくなると細かくなりますが製版が難しい! 角度や網点の形も色々。なんでもOKですが仕上がりが微妙に違ったり。(その比較はまた今度お見せします!) これをプリントして、ここから先はいつも通り製版! 原稿の余白を適当に切って、フレームにスクリーンを張ったら裏側に原稿をぺたり。これをひっくり返してTシャツくんへin! 今回は靴の写真を使ってみましたがもちろん風景や人の写真でもOK?♀️ハーフトーンといってグレーなどの濃度を色々なサイズのドットで表現する方法です。ただのモノクロ写真だとグレーの部分はうまく整版できないので要注意? 製版作業〜プリントまでは次回ご紹介。おたのしみに!

-

シルクスクリーン工房HANDoで自由に制作しよう!

東京・吉祥寺にあるシルクスクリーン工房HANDoは、アーティストやクリエイターをはじめ、誰でも“ものつくり”を楽しめるスペースです。シルクスクリーンプリントや製本・断裁をはじめ、想いをカタチにする「場」として、クリエイティブな活動が自由に楽しめます。 HANDo工房の魅力は、初心者から上級者までが利用できるだけでなく、専門的な道具や機材が揃っていること!時間貸しのサービスで利用できるため、自分のペースで快適に作業することができます。 予約をすれば、シルクスクリーンプリントキット Tシャツくんやシルクスクリーン製版機・印刷機、製本・断裁機、布用インクジェットプリンターなどの機器を利用することができます。スタッフがTシャツくんの使い方などをしっかりサポートしてくれるので、専門知識は必要なし!初めての方でも安心して利用することができます。「シルクプリントに挑戦してみたい!やってみたい!」という方は、Tシャツやトートバックなどのプリント素材または製本材料などをお持ちのうえ、気軽に足を運んでみてくださいね。 ここからは、シルクスクリーン工房HANDoで制作を楽しむ方のために、利用方法や料金について分かりやすく説明します。 シルクスクリーンとは?何ができるの? シルクスクリーンとは、アートやデザイン、ファッション業界で幅広く活用されている印刷技術のひとつで、その魅力と可能性は無限大です。シルクスクリーンは、絵画やポスター、Tシャツやトートバッグ、キャンバスなど、様々な素材に独自のデザインを表現することができます。シンプルな文字から複雑なイラストまで、あなたのアイデア次第で、オリジナリティあふれる作品を生み出すことができます。 シルクスクリーン印刷のプロセスは、まずデザインを作成し、シルクやポリエステルなどの繊維でできた網目状の特殊なスクリーンをブラックライトで焼き付けることから始まります。水で洗い流しスクリーン版を完成させたら、印刷したい素材の上にスクリーン版を置き、スキージを使ってインクを下に向かって均等に伸ばしていきます。するとインクが網目を通過し、素材にデザインがプリントされます。 シルクスクリーン印刷の魅力は、インクの種類によって独特の質感や発色を表現できること!インクの種類だけでなく、スクリーンの網目の大きさを変えることで、表現の幅が広がります。例えば、グラデーションや立体感のあるデザインにしたり、蛍光色や金銀などラメが入ったインクを使ったりと、自分だけのオリジナルな作品を作り出すことができます。 また、シルクスクリーン印刷は、手作りならではの温かみや一点ものの価値を感じることができるため、友人や家族へのプレゼントにしたりイベントや展示会のグッズ制作を作ったり、自分のブランドまたはアート作品として販売するなど、幅広い用途で活用することができます。 HANDo KICHIJOJI 地下1階「TSUKURU」工房の様子 HANDo工房で自由にシルクスクリーン制作を楽しもう!魅力とサービス紹介 HANDo工房は、東京・吉祥寺にあるシルクスクリーンプリント専門の工房です。予約をすれば誰でも利用することができ、初心者から上級者まで手軽にシルクスクリーンプリントに挑戦することができます。ここからは、HANDo工房の魅力とサービスについて紹介します。 利用しやすい予約システム HANDo工房では、オンライン予約が可能です。利用日の30日前から予約をすることができるため、計画的に利用することができます。空き状況を確認しながら、すぐに予約ができるので、手間がかからないのもうれしい。 HANDo KICHIJOJI 工房のご予約はこちら ※ 予約カレンダーは変更になっております。「体験・制作のご予約ページ」にてご確認ください。 HANDo KICHIJOJI 施設予約フォームはこちら 豊富な機材とプリントメニュー HANDo工房では、シルクスクリーンプリントキット Tシャツくんやシルクスクリーン製版機・印刷機、製本・断裁機、布用プリンターなどの機器が揃っています。このほか、転写プリントや布用インクジェットプリントも楽しむことができます。 HANDo KICHIJOJIでできること HANDo工房では、主に以下の3つを行うことができます。 ※ 曜日・内容は変更になっております。「体験・制作のご予約ページ」にてご確認ください。 ○ プリントと製本断裁<開催日:木・金・第2/第4土曜日> シルクスクリーンプリント、ZINE制作、ノートやメモ帳作りに (初めての方はまずこの枠でご予約くださいね) ○ 製本・断裁(リピーター様のみ)<開催日:火・水曜日> ZINE制作、ノートやメモ帳作りに(おひとりで製本作業できる方向け) ○ 無料オンラインサポート<開催日:火・水曜日> Tシャツくんの使い方、ヒートプレス機の説明など どれを予約したら良いか分からない!って方は、「プリントと製本断裁」メニューをご選択ください。このほか、ワークショップなど、クリエイティブなイベントを随時開催しています。 初心者から上級者まで安心のサポート スタッフがTシャツくんの使い方やプリント方法を丁寧にサポートしてくれるため、専門知識は一切不要!初心者でも安心して利用することができます。また、中学生以下のお子様は、保護者同伴で体験することが可能です。スタッフがサポートしてくれるので、お子様も安心して取り組むことができます。 リーズナブルな料金設定 ※ 料金は変更になっております。「体験・制作のご予約ページ」にてご確認ください。 施設利用料が1,100円/3時間とリーズナブルな料金設定なのもHANDo工房の魅力です。プリントや製本機の利用料も1,100円と設定されているので、初めての方でも気軽に利用することができます。 例えば、1名様で(シルクスクリーンプリントプラン)利用する場合、シルクスクリーン版代とインク代込みで2,200円になります。詳しい料金一覧は、下記の公式ウェブサイトからご確認いただけます。 HANDo KICHIJOJI 料金表はこちら HANDo KICHIJOJI 料金表はこちら HANDo KICHIJOJIでは、当日のお支払いとなります。電子決済のみで、手間なくスムーズにお支払いすることができます。(※現金はお使いいただけませんのでご注意くださいませ。) HANDo KICHIJOJI お支払い方法は電子決済のみとなりますのでご注意ください 自由な持ち込みとデザイン プリントしたいデザインを持ち込めば、スタッフがデザインに合った方法をご案内します。また、プリントしたいもの(Tシャツ、トートバッグなど)のお持ち込みも自由です。 東京・吉祥寺のHANDo KICHIJOJIのご予約方法のご案内ご予約がオンラインで簡単になりました >>【記事】東京・吉祥寺のHANDo KICHIJOJIのご予約方法のご案内はこちら グループやイベントでの利用もおすすめ! グループやイベントなどでシルクスクリーン工房を利用すれば、仲間との絆を深める絶好の機会になります。友人や家族、習い事の仲間や職場の同僚等と一緒にオリジナルデザイングッズを制作することで、チームワークの向上や一体感を育むことができます。また、イベントやパーティーでのアトラクションとしてシルクスクリーン印刷を活用することもおすすめです。 グループでの利用には、以下のようなメリットがあります。 目標達成の喜びを共有できる グループで協力してオリジナルデザインのグッズを作成することで、一緒に目標に向かって取り組むことができるだけでなく、作る過程を楽しむ時間を共有することができます。それだけに、完成した作品を手にする喜びは、グループの絆を深める機会となることでしょう。 コミュニケーションを促進する シルクスクリーン印刷は、一つひとつの工程を経て作品が完成するため、参加者同士でアイデアを出し合いながら作業を進めることができます。そこに自然とコミュニケーションが生まれ、より深い関係性が築かれることでしょう。 クリエイティブな才能を発揮できる グループで挑戦することにより、参加者それぞれのクリエイティブな才能を発揮したり発見したりする機会になります。デザインや色の選択、印刷方法など、個々のアイデアが集まり、オリジナリティあふれる作品が誕生する面白さがあります。 記念品やプレゼントに最適 グループで制作したオリジナルグッズは、イベントやパーティーの記念品にしてもぴったり!友人や家族へのプレゼントとしても喜ばれるでしょう。手作りの温かみが感じられる作品は、作るほうも貰うほうも一生の思い出として残ります。 グループやイベント等でシルクスクリーン工房を利用すれば、参加者全員が楽しみながらクリエイティブな時間を過ごせること間違いなしです。ぜひ、仲間や家族と一緒にクリエイティブな時間を楽しんでください。 まとめ 東京・吉祥寺にあるシルクスクリーン工房HANDoは、アーティストやクリエイターが“ものつくり”を楽しめるスペースです。シルクスクリーンプリントや製本・断裁をはじめ、想いをカタチにする「場」として、クリエイティブな活動が自由に楽しめます。 専門的な知識がなくてもスタッフが丁寧にサポートしてくれるため、初心者から上級者までが利用することができます。また、専門的な道具や機材が揃っているうえに、時間貸しのサービスで利用することができ、自分のペースで快適に作業することができます。 また、グループやイベントでの利用することもおすすめです。仲間や家族と一緒にオリジナルデザインのグッズを制作することで、絆が深まる機会となるでしょう。 予約は利用日の30日前からオンライン予約が可能なため、空き状況を確認しながら予約することができ、手間がかかりません。 あなたもシルクスクリーン工房HANDoで、友人や家族、職場の同僚と一緒に、楽しくクリエイティブな時間を過ごしてみませんか。もちろん自分のオリジナルグッズを作ってもOK。アート作品の制作やブランドグッズの販売、イベントや展示会のグッズ制作など、幅広い用途で活用できます。 早速、以下の手順で予約をしてみましょう!1.シルクスクリーン工房HANDoの公式ウェブサイトにアクセスします。2.トップページから「予約」ボタンをクリックします。3.予約可能な日時を確認し、希望の日時を選択します。4.必要事項を入力し、利用人数や利用機材、サービス内容を選択します。5.予約内容を確認し、問題がなければ「予約を確定する」ボタンをクリックします。 HANDo KICHIJOJI 工房のご予約はこちら