シルクスクリーンワークショップのやり方 ー 人手・必要なもの・費用まで詳しく解説!

シルクスクリーンでワークショップをやってみたいけど、

人手はどれくらい?必要なものは?どのくらいお金がかかる?

そもそもどうやってやるの・・・?といった疑問にお答えします!

シルクスクリーンとは?

シルクスクリーンとは版画の一種(孔版印刷)で、メッシュ状のスクリーン版に孔をあけ、

その孔にインクを通すことで印刷をする手法です。

とてもアナログな手法ですが、子どもも大人も自分の手を動かして自分でプリントをする

という体験はシンプルながら非日常的で特別なもので、印刷という枠を超えてワークショ

ップにももってこいのコンテンツです。

HANDoでは気軽にシルクスクリーンプリントをお楽しみいただけるよう、

デザインデータを送るだけで、製版済みの(すぐ刷れる)スクリーン版をお届けする

「シルクスクリーン製版サービス ロゴスル」を行っております。

シルクスクリーンの製版を外注すると高額になるケースもありますが、

HANDoの製版サービスは、独自の何度も張り直しできるワンタッチフレームを使用しているため、

初期投資もランニングコストも安く抑えて、シルクスクリーンプリントをお楽しみいただけます。

必要なもの&かかる費用

HANDoのシルクスクリーン製版サービスを利用した場合、

ワークショップで最低限必要なものは下記になります。

①製版済みスクリーン版とフレームのセット

②シルクスクリーンスターターキット

1版 4,510 円 ~ (※ 製版サイズにより異なる)

1点 1,870 円 ~

合計 6,380 円 ~

※スターターキットの中にインク100gが1つ含まれます。(インク100gで20~30枚プリント可)

※1版10枚程度の印刷を推奨。それ以上印刷する場合は10枚毎に1版ストックとして準備することがおすすめ

③ その他用意するもの

・プリントするTシャツやトートバッグ

・ウエス&水(版のお掃除用)

・ドライヤー(自然乾燥でもOK)

・スキージやヘラを置いておくもの(石鹸置きや鉛筆立てなどが便利)

・新聞(机を汚さないために敷く)

・ゴミ袋(汚れたウエス等を捨てる)

実際の購入例)

運営スタッフ : 3名

開催時間 : 11:00-16:00 (5時間)

想定参加人数(対応可能人数) : 60~80人

デザインは花と鳥の2種類、それぞれあか・みどり2色ずつ用意。

お客さんが好きな組み合わせを選んでプリントをするようなワークショップを開催したい!

合計 40,920 円

| アイテム | 数量 | 単価 | 価格 | 備考 |

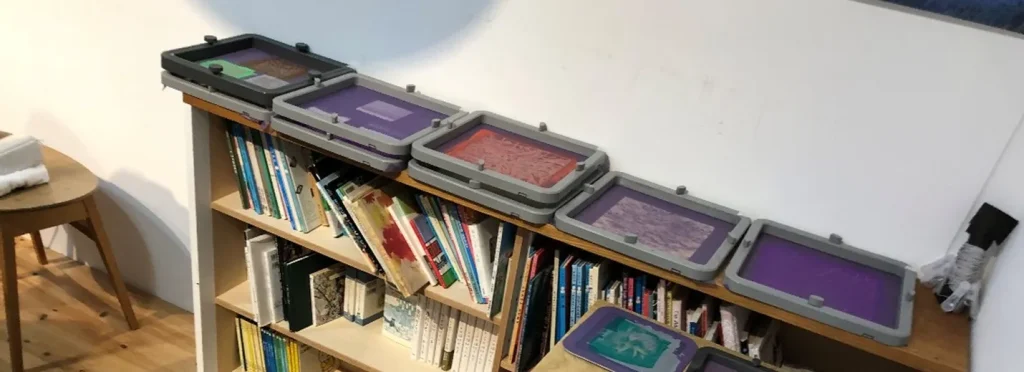

| フレーム+版 ミドルサイズ210×210mm | 4 | 6,380円 | 25,520円 | (花あか/花みどり/鳥あか/鳥みどり) 各1セットずつ |

| 版のみ(ストック用) ミドルサイズ210×210mm | 4 | 1,870円 | 7,480円 | 同上 |

| スターターキット (スキージ23cm) | 4 | 1,980円 | 7,920円 | プリントに必要なツールがそろったセット (スキージ,インク,パネル,スプレーのり,ヘラ) 各1個ずつ ※インクの色は選べます |

<ランニングコスト>

Tシャツくんフレームは、スクリーンを何度も張り直しできる、再利用可能なフレームです。

リピート注文する場合はスクリーン版のみを購入し、張替えて使用することができるので、

かかる主なランニングコストは下記のみで経済的。インクは100gで20~30枚プリントできます。

・スクリーン版のみ 1,760 円 ~

・インク100g 748 円 ~

<プリントする素材の選び方>

当社のスターターキットに入っているインクは、初心者の方にも使いやすい水性インクとなっています。

水性インクは、油性インクに比べて溶剤などを必要とせず、水洗いで簡単にお掃除できるためです。

水性インクの適応素材は、綿100%もしくは綿50%以上の綿ポリ混紡素材、紙、木材となります。

まず選ぶなら、トートバッグや靴下、Tシャツなどがおすすめ!

段差があると失敗しやすいシルクスクリーン。まずはマチが少なく、薄手の生地がおすすめ。

また、黒や赤などの濃色生地にはインクが発色しづらいため、白や生成りなどの淡色素材を選びましょう。

薄手でマチのないトートバッグ

靴下

Tシャツ

シルクスクリーンワークショップの流れ&人手

人手もどれくらい必要なのか気になるところ。

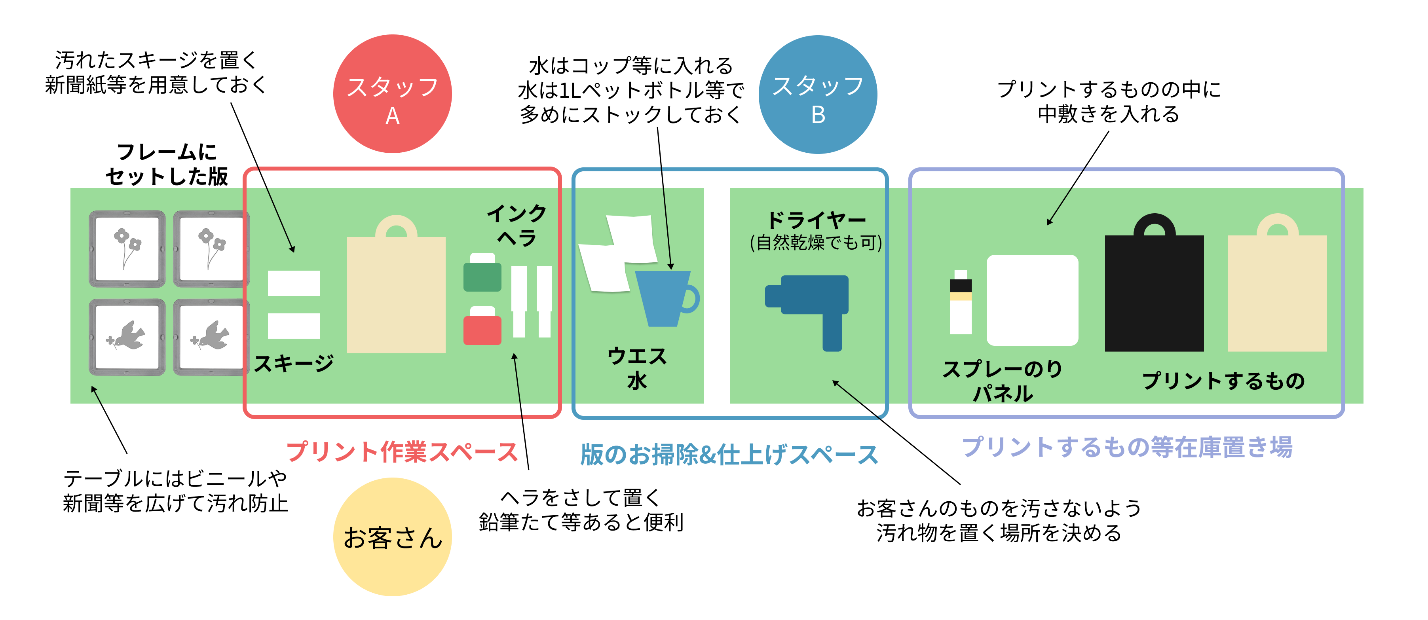

<配置イメージ>

まずは、物の配置イメージについて。W150×D90くらいのテーブルを2台横に並べ、

スタッフとお客さんでテーブルを挟んで向かい合うように立つとスムーズです。

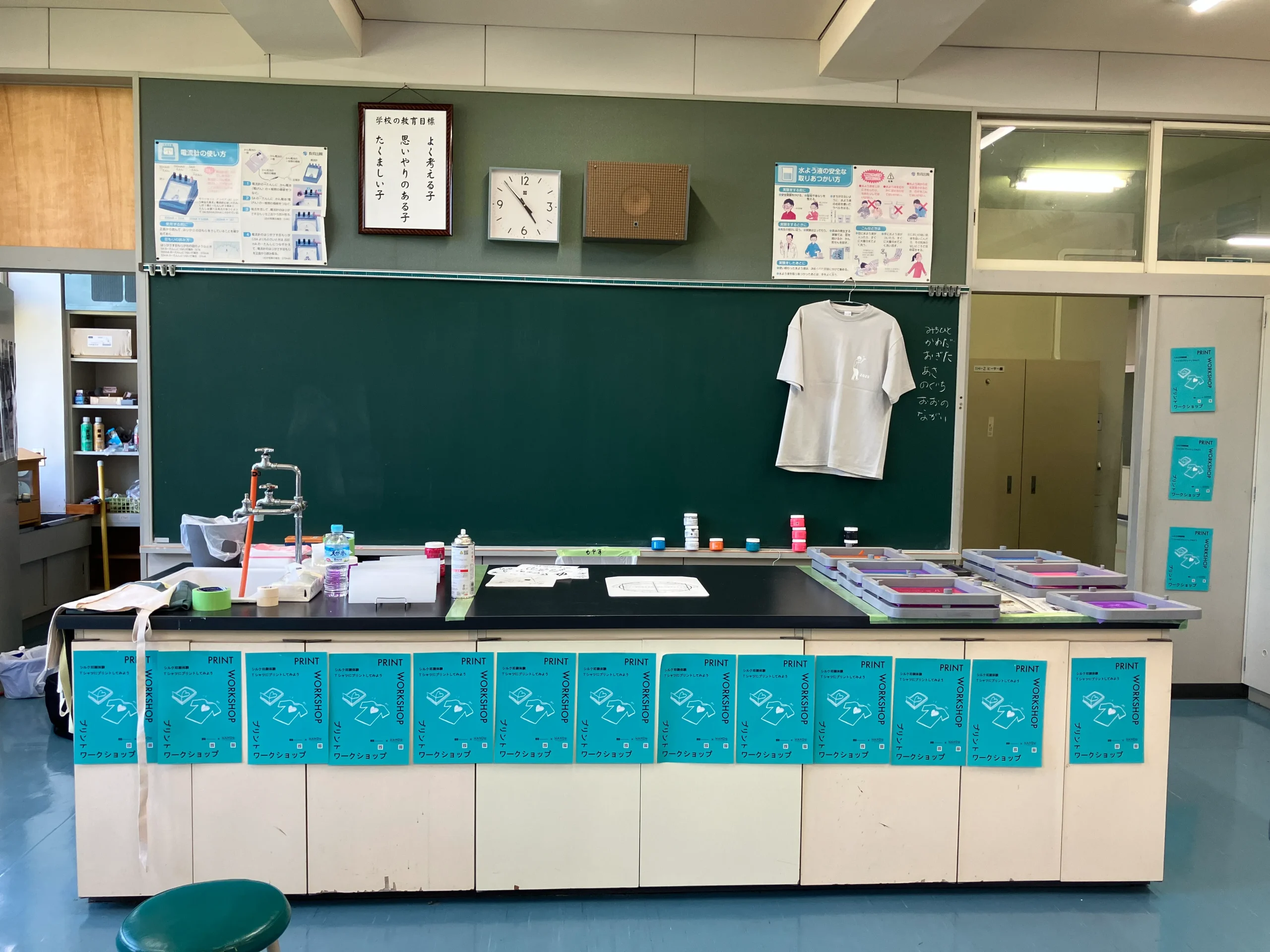

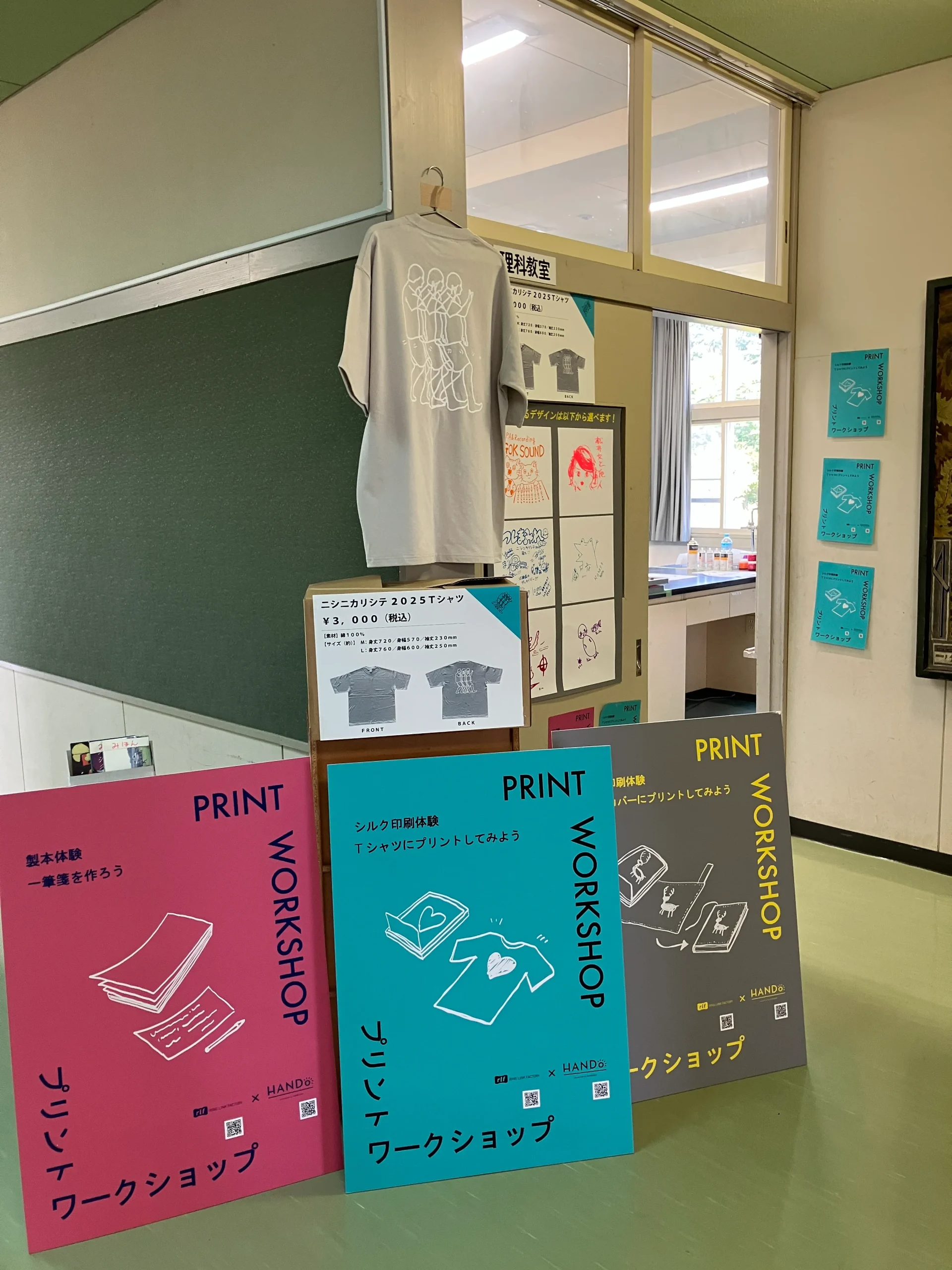

<実際の開催イメージ(屋内編)>

プリント見本や色見本があるとお客さんも選びやすい。

<実際の開催イメージ(屋外編)>

屋外の場合は電源の確保が困難な場合も多いので、プリントした物を自然乾燥させておくために、ハンガーやラックなどがあると便利。版やスキージのお掃除用の水はボトルやスプレーに入れて用意しましょう。

<ワークショップの流れ>

次にワークショップでお客様に体験いただく際の流れや必要な人手を簡単に説明します。

時間 : 1人10分程度

スタッフ : 2名

① デザインやプリントするもの、インクの色を選ぶ(約2分)

② プリント位置を決め、インクをのせて刷る(約2分)

③ プリントした作品を乾かす(約2分)

指にインクがつかなくなるまで乾かす。ドライヤーの場合は2~3分、自然乾燥の場合は10~20分程。※Tシャツなど洗濯する物は、さらにあて布をして中温のアイロンを2~3分あてる。

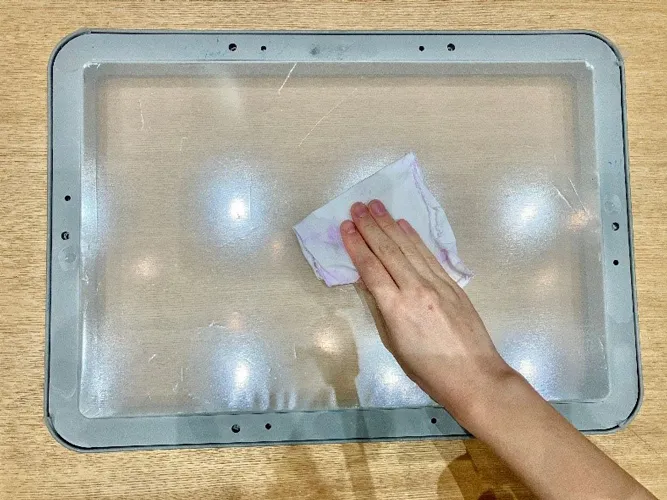

④ 版のお掃除(約3分)

インクが乾かないうちに、版の裏面を濡らしたウエスでふきとり、最後に乾いたウエスで乾拭きする

ざっくりいうと、上記のような流れになります。スムーズにいけば一人あたり大体10分ほど。

各工程でお客様1人につき2人スタッフが必要となります。

もし、同時に何人かお客様に体験していただく場合は、その分スタッフの人数も必要となります。

当日対応できるスタッフの人数が少ない場合、混み合ってきたら整理券を配布するなど、

一度に体験いただける人数を制限することも考えましょう。

焦るとお客様の作品を汚してしまったり、トラブルのもとに…。最初は余裕をもって!

まずはご相談ください!

今回はシルクスクリーンワークショップのやり方をざっくりと紹介させていただきました。

まったくシルクスクリーンをやったことがないという方も、まずは一度ご相談ください!

ワークショップ用に当社の製品をご注文&ご検討いただいているお客様には、

シルクスクリーンのやり方をレクチャーしております!(オンラインまたは対面が選べます)

シルクスクリーン製版サービスのご注文はこちらから!

おすすめ記事

labo-

Tシャツくんの不安を解消!無料レクチャーで失敗知らずのTシャツ作りをしよう!

Tシャツくんの購入を検討中の方、使い始めたけどイマイチ上手くいかないとお悩みの方、また、レクチャーを受けてみたいけどどんな感じで進むのか分からなくて緊張する…という方へ。HANDoでは、お客様に安心してシルクスクリーンプリントを楽しんでいただくため、45分(無料)の「Tシャツくんレクチャー」を行っています。Tシャツくんの基本の使い方だけでなく、「こんなデザインなんだけどシルクスクリーンが最適?」「こんなものにプリントしたいから刷り方のコツを教えて!」など、あなたの作りたいものに最適な印刷方法やコツ、おすすめのインクなどもご提案いたします。対面(東京・吉祥寺)・オンラインから選べますので、全国どこからでもお気軽にご参加ください!また、基本的にレクチャーは1対1で、スタッフによる実演がメインなので、気負わず気軽にお申込みくださいね。 Tシャツくんレクチャー3つのポイント 成功のための「コツ」がわかる! Tシャツくんの使い方をただ説明するのではなく、「ここがポイント!」という成功に直結するコツを実演を交えてお伝えします。動画や取扱説明書だけでは分かりづらい点をご説明します。 作りたいものに合わせたベストな方法がわかる! 「大量に作りたい」「細かいデザインをプリントしたい」「フルカラーで作りたい」など、お客様の目的に合わせて、Tシャツくん以外(シルクスクリーン製版サービス「ロゴスル」、転写フィルム作成サービスなど)も含めた最適な印刷方法をご提案します。 時間とコストを削減! 必要なものや最適なプリント方法を調べたり、コツ動画を予習したり…いずれも大事なステップですが、まずはプロに相談することで大幅にコストと時間を短縮!一度しっかりと流れを掴み、効率良く制作作業を進めましょう。 対面(東京・吉祥寺)かオンラインを選べます! レクチャーは対面とオンラインからお選びいただくことが可能です。実際の作業の感じを味わっていただいたり、様々なサンプルをご覧いただけるので、対面がおすすめですが、遠方の方やご都合がつかない方はオンラインでも受講OK。 対面(東京・吉祥寺) オンライン 無料レクチャー(45分)の流れ 45分という短い時間ですが、Tシャツくんの核となる部分と、お客様の目的に合わせたサービス活用法をギュッと凝縮してお伝えします。基本的には1対1でのご案内となりますので、気負わずお申込みくださいね。(3名以上での対面レクチャーをご希望の場合は事前にお問い合わせいただくか、お申込みの際のご相談内容欄にご記入ください。) 【5分】ご挨拶・ヒアリング お客様がTシャツくんを使う目的や疑問点、どんなものを作りたいかをお伺いします。「こんなデザインにしたい」「こんな生地にプリントしたい」など、既に具体的に決まっていることがあればお聞かせください。 【20分】Tシャツくんの基本と成功のコツ(実演) 失敗の原因になりがちな「原稿デザインの黒の濃さ」「ブラッシングの強さ」「スキージの角度」など各工程のポイントを押さえながら実演&ご説明。一連の流れをご覧いただきます。疑問に思ったことがあれば遠慮なくご質問ください。 【15分】Q&Aとご提案 ご質問にお答えするとともに、どのようなものへプリントしたいか、どのようなデザインか、などヒアリングさせていただいた内容を元にTシャツくんの活用方法をご提案いたします。Tシャツくんだけでなく、シルクスクリーン製版サービス「ロゴスル」や転写フィルム作成サービスもあわせてお客様にベストな方法をご提案させていただきます。 【5分】まとめ 製品・サービスのご購入方法のご案内や今後の制作に関するアドバイスをさせていただき、レクチャーは終了となります。 Tシャツくんレクチャーはこんな方におすすめ ・Tシャツくんの購入を検討中で、使い方や仕上がりを詳しく知りたい方・Tシャツくんを使い始めたものの、失敗が多くて困っている方・自分の作りたいデザインや数量に合った最適な印刷方法を知りたい方・Tシャツくんサブスク・レンタルサービスをご利用中で、基本の使い方を確認したい方 知識豊富なスタッフが、お客様に合わせて丁寧にレクチャーいたしますので、シルクスクリーンのことが全く分からない!という方も安心してお申込みくださいね。少し予習しておきたい!という方はぜひTシャツくんの使い方動画もご覧ください。 ▼Tシャツくんレクチャーのご予約https://www.hando-horizon.com/support/ ▼Tシャツくんの使い方動画 https://www.youtube.com/watch?v=E4g2VieB8fo

-

ミニミニおぎこラボ~誰でも簡単!虹色おばけのつくりかた~

この投稿をInstagramで見る HANDo(ハンドゥ)(@hando__official)がシェアした投稿 イラストなんて描けない…絵はどうも苦手…なんて方も大丈夫!好きな色のインクを好きな数乗せて刷るだけであっという間に虹色おばけの完成?? おぎこの絵心も前世に置き忘れてきてしまったのでこのおばけちゃんはフリー素材です?丸や四角、ハートなど手描きで描いたものでももちろんOKですよ〜! HANDoは水性インク使い放題なのでぜひぜひ色んな色の組み合わせで遊んでみてくださいな☺️?

-

敬老の日~4歳児でもOK~感謝を込めて手作りプレゼント

敬老の日 敬老の日のプレゼントは、だれから贈っていますか? お子さまが産まれたことをきっかけに、ご自身の両親へ敬老の日のプレゼントを贈りはじめた方も、おそらくいらっしゃいますよね。ただ、それを毎年続けていると「なぜ私たちが敬老の日に親にプレゼントを?孫が祖父母に贈るほうがいいのでは?」と疑問に思ってしまうことも。 そこで今回は、4歳のお子さまからチャレンジできて、大きなお子様なら更に本格的につくれて、しかも実用的な手作りプレゼントをご紹介していきます。 離れて暮らすおじいちゃんおばあちゃんへ 手ぶらでできる!HANDoの体験でプレゼント制作 キットだからわかりやすい!自宅でできるプレゼント制作 いちばんはじめやすいのはやっぱり手書き! T-ペン いっしょに暮らすおじいちゃんおばあちゃんと いっしょに思い出をつくろう! サプライズで渡そう! ものつくりが好きなおじいちゃんおばあちゃんへ最後に 離れて暮らすおじいちゃんおばあちゃんへ できれば直接渡したいけれど、離れて暮らしているとなかなか手渡しするのは難しいですよね。そんなときにおすすめのプレゼント方法がこちら。 手ぶらでできる! HANDoの体験でプレゼント制作 シルクスクリーン工房ではTシャツや紙袋などへのプリントができます プレゼントを製作するのになにが大変って、道具などの準備ですよね。初めてのことだと、どういうものをつくりたいか、そのためのどのような道具の準備が必要なのか調べるところからはじまって、いざ揃えるとなると出費がかさんでしまったり…… HANDoなら道具の準備ゼロ! 手ぶらでOK! Tシャツやバッグなどへのプリント体験ができます! プロが教えてくれるから、小さなお子さまにもわかりやすく、楽しく制作できます。製作したものをプレゼントするのはもちろん、制作している姿を動画や写真に撮って贈れば、さらに気持ちが伝わるプレゼントになることでしょう。 手ぶらでOKとお伝えしましたが、もちろん素材の持ち込みもOKです。おじいちゃん、おばあちゃんの好みに合わせて、ぜひプレゼントしたいもの(プリントしたいもの)を事前に準備してお越しください。 HANDoについてはこちらをご覧ください。 https://www.hando-horizon.com/labo/4600 東京は遠くて行けない…という方には自宅で制作できるキットもおすすめです。 キットだからわかりやすい! 自宅でできるプレゼント制作 注文を受けてからロゴスル。無駄がないから、地球にもやさしい 自宅でプレゼントをつくろうと考えたことがある方も少なくないですよね。そんな方にはロゴスルがおすすめ。製作に必要な道具がキットで揃うので準備に必要なものに迷うことなくはじめられます。使い方をYouTubeの動画で解説しているのでぜひ一度ご覧ください。とても簡単で楽しいですよ! お子さまを連れての体験教室はどうしても他の体験者の方が気になって…(HANDoとしては問題ないのですが)なんて方にもおすすめです。お子さまがどんなに騒いでも、どんなに時間をかけて製作しても自由です。製作姿の動画や写真の撮影も、きっと気兼ねなく行うことができるかもしれません。 【ロゴスルについて】 ※ロゴスルは商品リニューアルに伴い、内容が変更になっています。 キットの詳細 :https://www.hando-horizon.com/fukugyo/logosuru/つくりかた動画:https://www.youtube.com/watch?v=nhBsT5CB5ZM いちばんはじめやすいのはやっぱり手書き! T-ペン https://www.youtube.com/watch?v=pmWyHqLcG4I 布にもかけるペン「Tペン」(Tシャツくんシリーズ) 体験教室に行くのも、製作キットを買うのもちょっとハードルが高い……って方も正直いらっしゃいますよね。お気持ちよくわかります。でもそんな方にも製作を楽しんでいただきたくて、T-ペンという布用ペンも販売しています。 ペンなので1本から購入可能で(Tマーカーペンのみセット販売限定)、とにかく手軽にはじめられます。いろいろな色、種類があるのも魅力のひとつです。オンラインで購入可能なので、お子さまといっしょに色を選ぶのも楽しいですよ。 小さなイラストを描くことも可能なので、日用品や消耗品などにおしゃれなワンポイントのデザインを加えてプレゼントすることもできます。普段使いしやすいハンカチや、孫のイラストを自慢したいおじいちゃんおばあちゃんには人目に付きやすいマスクもいいかもしれません。 【T-ペン(布用ペン)について】 T-ペン 一般:https://www.webshop.hando-horizon.com/SHOP/106161100.html (青、紺、緑、黄、赤、ブラウン、白、グレー、黒の全9色) T-ペン 蛍光:https://www.webshop.hando-horizon.com/SHOP/106161600.html (バイオレット、ブルー、グリーン、イエロー、オレンジ、ピンクの全6色) T-ペン ラメ:https://www.webshop.hando-horizon.com/SHOP/106161500.html (ゴールド、クリア、シルバーの全3色) T-ペン 発泡:https://www.webshop.hando-horizon.com/SHOP/106161200.html (青、緑、黄、赤、白、黒の全6色) Tマーカーペン:https://www.webshop.hando-horizon.com/SHOP/106162000.html (スタンダードカラー6色セット、パステルカラー6色セット) いっしょに暮らすおじいちゃんおばあちゃんと ここまでは、離れて暮らすおじいちゃんおばあちゃんへのプレゼントをご紹介してきましたが、ここからはいっしょに暮らしている方へです。 いっしょに思い出をつくろう! せっかくだから、おじいちゃん、おばあちゃんといっしょに製作してみませんか? プレゼントなのに中身がバレちゃう……なんて想いもあるかもしれませんが、お子さまが真剣に取り組んでいる姿や、おじいちゃんおばあちゃんを想う笑顔を見られたら、それ以上のプレゼントはないのではないでしょうか。 いっしょにHANDo体験をしてもいいですし、ご自宅でロゴスルやT-ペンを活用していっしょに楽しみながら手作りするのもよいでしょう。プレゼントといっしょに、ぜひ製作の思い出もつくりましょう。 サプライズで渡そう! いっしょに暮していると、あらたまってプレゼントをするのはちょっと恥ずかしいかも……なんて気持ちも出てきたり。そんなときは思い切って、サプライズで渡すのもいいでしょう。 いっしょに暮しているからこそ、サプライズには計画が必要です。おじいちゃん、おばあちゃんのことを想ってこっそり準備してくれていたんだと思うと、とてもうれしいはずです。 ものつくりが好きなおじいちゃんおばあちゃんへ https://www.youtube.com/watch?v=5itAdgJEs7g 届いてすぐ刷れるプリントキット ロゴスル 「敬老の日」「製作」といえば、お子さまがつくったものをプレゼントするのが定番のように思いますが、ものつくりが好きなおじいちゃんおばあちゃんへは、製作のための道具をプレゼントするのもよいでしょう。 今回ご紹介したロゴスルやT-ペン(布用ペン)はとてもかんたんに使用できるので、ご年配の方もはじめやすいです。帰省した際に、その道具を使っておじいちゃんおばあちゃんに製作の先生をしてもらえば、新たな思い出にもなりますよね。 最後に 敬老の日のプレゼントということで、おじいちゃんとおばあちゃんに喜んでいただくためのご提案をしてきました。ただ、ここまで読んでくださった方ならお気づきかと思いますが、モノを贈ることだけが目的ではなく、モノをつくるコトでみなさまの思い出になったり、お子さまの成長に繋がったらいいなと考えています。 ぜひ敬老の日をひとつのきっかけに、製作にチャレンジしてみてください。

-

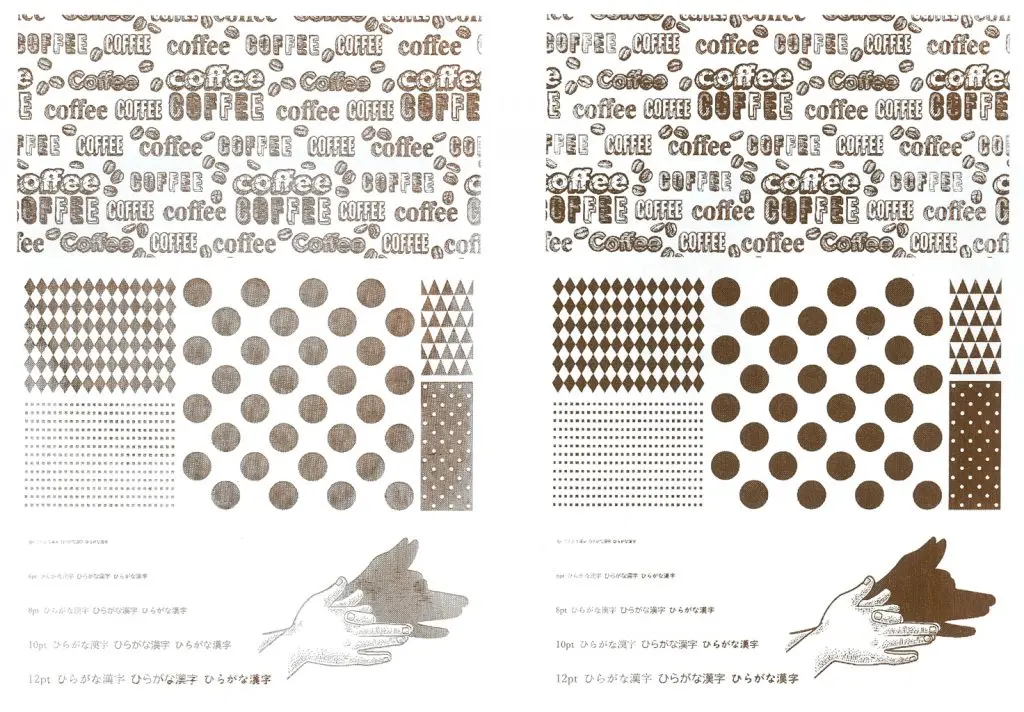

シルクスクリーン製版サービス「ロゴスル」の選び方 メッシュやクリーナーの有無って何?

データを入稿するだけで版が送られてくるシルクスクリーン製版サービス「ロゴスル」。とっても便利なサービスですが、よく見ると「メッシュ」や「クリーナーの有無」を選ぶ項目が…メッシュって何?クリーナーって何?という方へ、選び方のポイントをご紹介します。 70メッシュと120メッシュの違い シルクスクリーンの版は網目状に織られたシートになっています。メッシュ(M)の数字が大きくなればなるほど、この網目が細かくなっていきます。 70メッシュは網目が大きいためインクが落ちる量が多くなります。そのため、大きなベタデザインにおすすめ! 黒などの濃色生地にベタデザインを白インクでパキッと発色させたい!という場合にもこちらをお選びください。 120メッシュは網目が細かいため、繊細なデザインもシャープに仕上がります。 エッジのがたつきが目立ちやすい紙や金属、ガラスなどかたいものへの印刷や、白Tシャツに文字ロゴをプリントしたい場合などはこちらがおすすめ。 クリーナーあり・なしの違い シルクスクリーン製版サービス「ロゴスル」のスクリーンは、デジタル製版(感熱製版)でつくられています。デジタル製版用のスクリーンはメッシュとコーティングの二層構造になっており、デザインデータの黒の部分のみ、熱で孔(あな)を開けて製版をします。そのため、製版後にメッシュの網目に孔を開けたときに出るカスが少し残ることが。クリーナーあり(+110 円)を選ぶと、このカスを取り除いた状態でお送りします。 クリーナーなし メッシュの網目部分に細かいカスが少し残った状態。 クリーナーあり 網目に絡みついたカスを取り除いた状態でお届け。インクが通りやすく目詰まりも起こりづらくなるため、特別な事情がない限りこちらをおすすめします。 実際に印刷してみた! 紙や布に実際に印刷をしてみましょう!今回は水性リッチインクを使用して実験しています。そんなことより何がおすすめなのか早く教えて!という方へ、選び方早見表をご用意しました。興味がある方は下の実験画像もぜひご覧ください。 ①水性リッチインクぶらうん × 紙 <70メッシュ> 左:クリーナーなし 右:クリーナーあり <120メッシュ> 左:クリーナーなし 右:クリーナーあり クリーナーありの方がベタ・線ともにしっかりと色がのりました。ただ、70Mは少しべたつくくらいインクがのってしまうため、120Mクリーナーありがおすすめです。 ②水性リッチインクぶらうん × 綿Tシャツ 白 <70メッシュ> 左:クリーナーなし 右:クリーナーあり <120メッシュ> 左:クリーナーなし 右:クリーナーあり クリーナーなしは70メッシュ、120メッシュともに少しカスレが目立ちます。クリーナーありはどちらのメッシュも問題なさそうですが、文字や細かい絵柄もシャープに出ているのは120メッシュですね。 また、連続で印刷するとクリーナーなしの方が早く目詰まりしてしまいました。作業性を考えるとクリーナーありの120メッシュがおすすめです。 ③水性リッチインクしろ × 綿Tシャツ 黒 <70メッシュ> 左:クリーナーなし 右:クリーナーあり <120メッシュ> 左:クリーナーなし 右:クリーナーあり クリーナーなしは70メッシュ、120メッシュともにカスレが目立ちます。クリーナーありでも120メッシュだとやや発色が悪い印象ですが、文字など細かい部分は70メッシュより120メッシュの方がシャープに印刷できました。ベタは70メッシュの勝ち! 黒など濃色生地への印刷はしっかりとインクを落として発色させることが重要のため、クリーナーありがおすすめです。70メッシュと120メッシュはデザインによって変えましょう! ④厚手で目の粗い帆布生地 <70メッシュ> 左:クリーナーなし 右:クリーナーあり <120メッシュ> 左:クリーナーなし 右:クリーナーあり クリーナーなしは70メッシュ、120メッシュともに文字や細かい絵柄はかすれてほとんど見えないという結果に。クリーナーありはどちらのメッシュも問題なくきれいに印刷することができました。 目の粗い生地はインクがのるところとのらないところが出てくるため、どちらも細かすぎる文字や線はうまく印刷できませんでした。 目の粗い帆布の生地は、しっかりとインクを落として発色させることが重要になるため、70メッシュ、120メッシュともにクリーナーありがおすすめです。ベタ面が大きい絵柄の場合は70メッシュがおすすめです! ⑤金インク(ラメなど粒子の粗いインク)× 綿Tシャツ 白 <70メッシュ> 左:クリーナーなし 右:クリーナーあり <120メッシュ> 左:クリーナーなし 右:クリーナーあり クリーナーなしは70メッシュ、120メッシュともにカスレが目立ちます。クリーナーありは70メッシュの方がキラキラとラメがきれいにのりました。 粒子の大きいラメが入った金、銀インクなどを使う場合は、70メッシュのクリーナーありがおすすめです! まとめ メッシュの違い、クリーナーの有無の違いについてご紹介しました。刷る素材や使用するインク、デザインによって選び方を変えてみるのがおすすめです。 こんな素材、デザインの場合はどれを選べば良い?など、ご不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせください! お問い合わせはこちらシルクスクリーン製版サービス「ロゴスル」はこちら