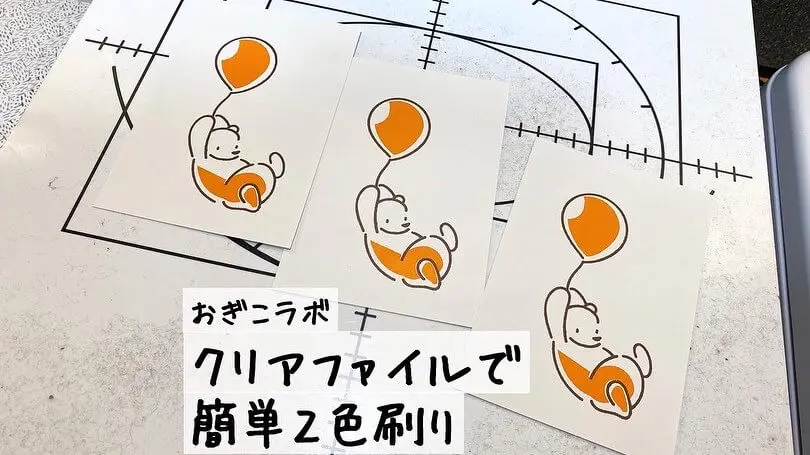

シルクスクリーン多色刷り‐クリアファイルで簡単2色刷りに挑戦!~おぎこラボ

今回は(きっと)みんなやってみたい!多色刷りについてご紹介。

位置合わせが難しそう…上級者しかできないんでしょ?と何かと距離を置かれがちな多色刷り。自分にはできない!と諦めていた方にクリアファイルを使って簡単に2色刷りをする方法をご紹介します??この方法なら3色、4色、もっとたくさんの多色刷りもできちゃうんです。

今回はTシャツくんワイド印刷機を使いましたがもちろんご自宅のテーブルなどでもOK!

クリアファイルはカットしてペラペラ1枚の状態で使うのがおすすめです◎

みなさんぜひお試しあれ〜?

※実際に多色刷りをしている動画はInstagramの2枚目にあります↓↓↓

おすすめ記事

labo-

Tシャツくん露光失敗…考えられる原因

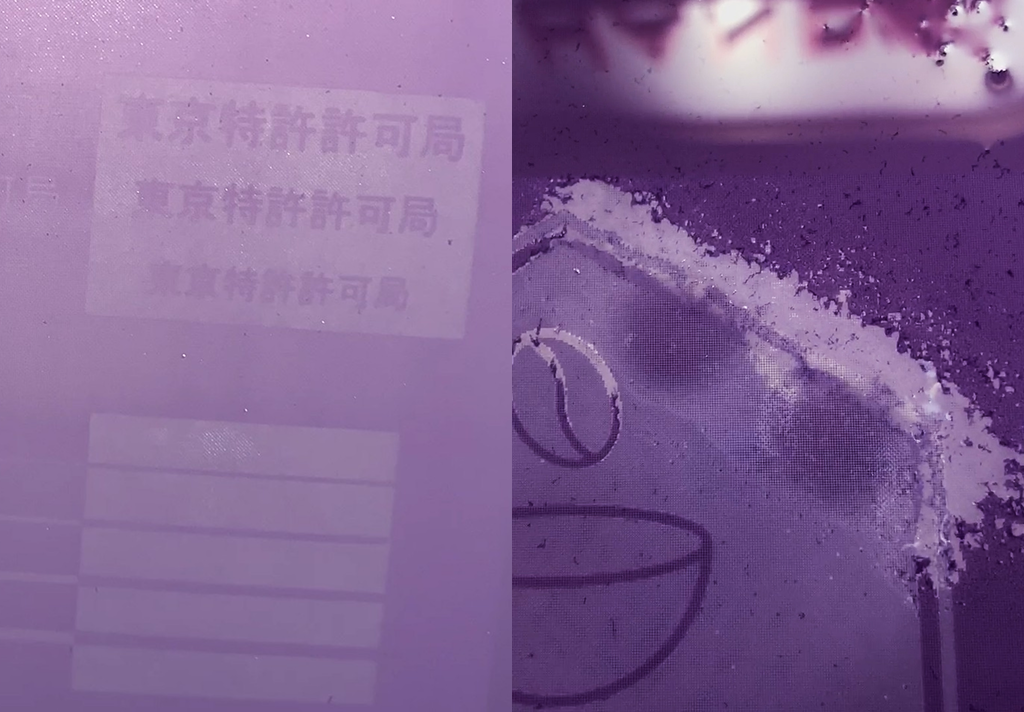

Tシャツくんのスクリーン製版がうまくいかずに困っていませんか?製版の失敗は、原因さえわかればぐっと減らせます。この記事では、Tシャツくん製版でよくある失敗例とその原因、対処法を解説します。 Tシャツくん露光失敗…考えられる原因 失敗例① なかなかデザインが出ない、デザイン以外に小さな穴があく ブラッシングをしてもなかなかデザインが出てこない、ずっとこすっているとデザインの周りや関係ないところに小さな穴が空いてしまったという場合。これは「露光のし過ぎ」が原因です。主に原稿の黒さと作業方法に原因があります。 ・原稿用紙の確認 Tシャツくんの露光時間はTシャツくん専用原稿用紙に合わせて設定されています。市販のコピー用紙などでは、光を通す量が異なるため、上手く製版できません。必ず「Tシャツくん専用原稿用紙」を使いましょう。 ・原稿の黒さの確認 Tシャツくんの製版でとにかく重要なのが、出力した“原稿の黒さ”が“真っ黒”であること!専用原稿用紙のパッケージ表紙の黒さの比較表(〇△×と記載のある表)と比べて、〇のように真っ黒になっているか、見比べて確認します。 原稿に印刷されているインクの濃度が薄いと、デザインの部分も光を通して固まってしまいます。 ①デザインデータ自体を真っ黒(K100%)にする、②プリンターの設定で「きれいモード」、「厚紙モード」などゆっくり印刷される設定を選ぶ とインクがしっかりのって印刷されます。 ・作業時の環境 Tシャツくんのスクリーンは紫外線が大敵です。太陽光の入る窓の近くでは作業しないでください。 遮光カーテンをしめて作業しましょう。 ・原稿用紙の密着 スクリーンに原稿用紙を貼るときの密着も重要です。スキージなどで空気が入らないようにしっかりと貼り付けましょう。密着していないと隙間から紫外線が入り込んでしまい、デザイン部分も固まってしまいます。 失敗例② 軽い力でこすってもデザインがくずれる 露光したスクリーンをハケでブラッシングをしようとしたら、軽い力でもデザインがボロボロと崩れてしまうという状態。これは「露光不足」が原因で起こります。下記を確認しましょう。 ・原稿用紙の確認 Tシャツくんの露光時間はTシャツくん専用原稿用紙に合わせて設定されています。市販のコピー用紙などでは、光を通す量が異なるため、上手く製版できません。必ず「Tシャツくん専用原稿用紙」を使いましょう。 ・本体の点灯確認 Tシャツくん本体のライトがすべて点灯しているか確認しましょう。もしライトが切れていると露光不十分となり、上手く製版できません。 また、蛍光灯は問題なく点灯していても、久しぶりに使う際や気温の低い時期は、蛍光灯が完全に点灯するまで数秒時間がかかる場合があります。その際は製版をする前に何度かスタートボタンを押して、蛍光灯の点灯を早めておきましょう。 もしライトが点灯していない場合は、<お問い合わせフォーム>からご連絡ください! ・露光時間の確認 まずは、設定する露光時間を確認しましょう。露光時間が短すぎると、スクリーンが十分に固まらず、ボロボロと崩れてしまいます。使用するスクリーンと原稿用紙に合わせて露光時間を調整しましょう。 露光時間の詳しい調整方法は<こちらの記事>をご覧ください! 番外編:フレームが外れない! 露光が終わった後、フレームが本体から外れなくなってしまった経験はありませんか? これは、フレーム内に水が入り、まだ硬化していない感光乳剤が溶け出してそのまま固まってしまったことが原因です。 ・ブラッシング時の注意 ブラッシングをする際は、水でひたひたにするのはNG。フレーム内に水が入らないように注意しましょう。万が一、入ってしまった場合は、ティッシュなどでふきとります。 ・プリント後のお掃除の注意 プリント後のお掃除、シャワーでじゃぶじゃぶはNGです。スクリーンの裏面を濡らしたウエスで拭き、最後に乾いたウエスで乾拭きします。デザイン部分のインクのつまりが取れて、透き通ればOK。表面は余分なインクをボトルに戻し、そのまま乾燥させます。 まとめ Tシャツくんの製版は、ポイントを押さえればぐっと成功率が上がります!もし、この記事の内容で解決しない場合は、よろしければ下記サービスもご利用ください! 失敗してしまったスクリーンと原稿用紙をお送りいただければ、当社スタッフが原因を確認させていただき、あなただけの失敗しないポイントをまとめてご連絡いたします!ぜひご利用ください。

-

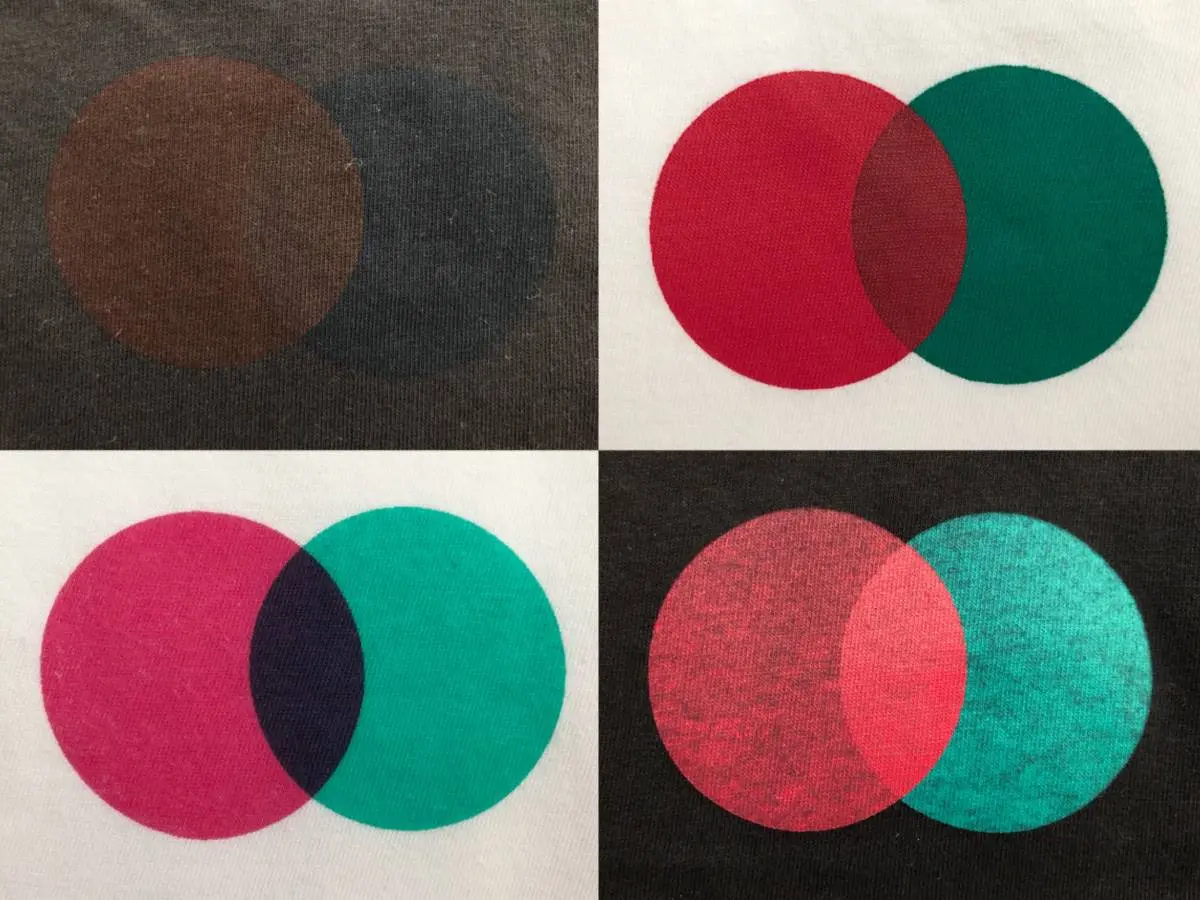

Tシャツくんシルクスクリーンインク徹底比較!プレーン・ソフト・リッチ…どれがおすすめ?インクの選び方。

発売から35年。初めての全面リニューアルとなったTシャツくんシルクスクリーンインク。種類をどーんと増やして発売となりましたが、今回はその中でもスタンダードな「プレーン」「ソフト」「リッチ」の3種類を徹底比較!白いTシャツ、黒いTシャツに実際にプリントしてみました。 今回使うインクは? Tシャツくん水性シルクスクリーンインク ・Tシャツくんシルクスクリーンインク<プレーン> あか/みどり・Tシャツくんシルクスクリーンインク<ソフト> あか/みどり・クリアインク(ソフト専用)・Tシャツくんシルクスクリーンインク<リッチ> あか/みどり新しくなったTシャツくんインクのスタンダードな3種類を使用します!クリアインクはソフトに混ぜて使う特殊なインクです。それぞれのインクを綿の白いTシャツ、黒いTシャツにプリントして違いを見てみたいと思います。それでは早速いってみよう~! 白いTシャツにプリントしてみる 白い生地へのプリント比較。今回はそれぞれを「みどり」を刷ってから「あか」を上に重ねてみました。使用したスクリーンはTシャツくんスクリーンの120メッシュです。 ①シルクスクリーンインク<リッチ>でプリント Tシャツくん水性シルクスクリーンインク リッチ で白いTシャツにプリント ぱっと見の特徴としては先にプリントした「みどり」があまり見えなくなっていて、後からプリントした「あか」が覆い隠しているような感じです。インク自体の隠ぺい力が強いので、後からプリントする色がこってりと発色しています。触った感じはちょっとザラザラ、かため。 ②シルクスクリーンインク<プレーン>でプリント Tシャツくん水性シルクスクリーンインク プレーン で白いTシャツにプリント お、リッチとは少し違うのがわかりますね!リッチよりも先にプリントした「みどり」が透けています。触った感じはリッチよりもやわらかく、ゴワゴワ感が少し軽減されました。 ③シルクスクリーンインク<ソフト>でプリント Tシャツくん水性シルクスクリーンインク ソフト で白いTシャツにプリント これはまたぐっと発色が変わりましたね。リッチやプレーンよりも少しパキッとしていて、鮮やかな赤という感じです。インクのベースが透明なので色が透けたような感じになり、「みどり」と「あか」、どちらを先にプリントしたのか分からない仕上がりになりました。もしやこれは色組み合わせ次第で重なる部分の色を自分好みにできる…?触った感じはシルクスクリーンとは思えないほどやわらかく、布の質感そのもの。 ④シルクスクリーンインク<ソフト>に<クリアインク>を混ぜてプリント Tシャツくん水性シルクスクリーンインク ソフト にクリアインクを混ぜて白いTシャツにプリント 色が薄くなった…!ソフトにクリアインクを混ぜることでより透明感を出すことができました。通常白色のインクを混ぜるとパステル調になってしまうのですが、クリアインクは透明なので色を変えずに濃度を調整することができます。触った感じは③と同じくやわらかく、インクが染み込んだ感じの仕上がり。 並べて見てみると…? Tシャツくん水性シルクスクリーンインクで白いTシャツにプリント比較 おお…!こうして並べて見てみるとかなり違いがわかります。色味や発色の仕方、色の重なり方など…好みのものはありましたか?ちなみに、水性インクでのシルクスクリーン印刷で気になる「目詰まり」は以下の通りです。<目詰まりしにくいインク>・プレーン・ソフト<目詰まりしやすいインク>・リッチメーカーが目詰まりしやすいなんて言っちゃっていいの?と思ったあなたへ。その理由を「黒いTシャツへのプリント」で解明しましょう! 黒いTシャツにプリントしてみる こちらも白い生地へのプリントと同様、「みどり」をプリントした後に「あか」をプリントしました。同じく使用したスクリーンはTシャツくんスクリーンの120メッシュです。 ①シルクスクリーンインク<リッチ>でプリント Tシャツくん水性シルクスクリーンインク リッチ で黒いTシャツにプリント 120メッシュにしてはきれいに発色しました!隠ぺい力が高いインクとあって濃色生地にもふんばって発色してくれました。とくに2色が重なり合った部分は緑色が完全に見えなくなっています。ちなみに…濃い色の素材には120メッシュより80メッシュのほうが濃く印刷できます!その違いは次回のおぎこラボにて!しばしお待ちくださいませ! ②シルクスクリーンインク<プレーン>でプリント Tシャツくん水性シルクスクリーンインク プレーン で黒いTシャツにプリント おやおや…かなり色が薄くなりましたね。真ん中の色が重なった部分はまだきれいに発色していますが、とくにみどりは色が沈みがちに…リッチとプレーンを見ると先ほどの目詰まり問題、なにかヒントが見えてきませんか? ③シルクスクリーンインク<ソフト>でプリント Tシャツくん水性シルクスクリーンインク ソフト で黒いTシャツにプリント なんと…これはさすがにひどいですね。というのもソフトは【淡色生地専用】なんです!なのでこれは不良品ではありませんよ~。先ほどちらっとお話ししましたが、ソフトはベースが透明で染み込むタイプのインクなので淡い色の生地にしか発色しないんです。間違えて使用してしまわないようにご注意くださいね。 ④シルクスクリーンインク<ソフト>に<クリアインク>を混ぜてプリント Tシャツくん水性シルクスクリーンインク ソフト にクリアインクを混ぜて黒いTシャツにプリント ③よりも見えなくなってしまいましたね。淡色生地専用のインクをさらに透明にしたんですものね。割愛しましょう。 並べて見てみると…? Tシャツくん水性シルクスクリーンインクで黒いTシャツにプリント比較 これは白い生地に比較してみたときより圧巻ですね!黒いTシャツなど濃い色の生地にプリントするときは断然<リッチ>がおすすめなのが分かります。プレーンでも発色しないことはないですが、より濃く発色させたいときは<リッチ>を使うことをおすすめします!より濃くプリントしたいときは刷り方やスキージを変えてみるのもポイント。刷り方でこんなに違う!?~シルクスクリーン印刷 黒Tシャツに白インク~ではこってりプリントする方法を紹介しています。そしてここで先ほどの目詰まり問題を復習しましょう…<目詰まりしにくいインク>・プレーン・ソフト<目詰まりしやすいインク>・リッチなるほど、と思ったみなさま、さすがです。サラサラしているインクより、こってりしているインクのほうがスクリーンのメッシュを通りづらいというのはイメージしやすいかと思います。濃い色の生地にこってりきれいに発色させるには、スクリーンの目詰まり問題と戦わなくてはならないのです…とはいえ、逆に言うと目詰まりしやすいインクは使いづらいインクなのではなく、濃色生地に発色しやすい!というメリットを持つインクということなんですね!Tシャツくんインクを選ぶなら… Tシャツくんシルクスクリーンインク比較表 初心者の方やシルクっぽさを楽しみたい方にはまず<プレーン>をおすすめしています。紙に印刷したいな、布の柔らかさを残した染み込む系のプリントがしたいな、はたまたクリアインクで透明感を出してみたい!という方は<ソフト>をぜひぜひ使ってみてください!そして、どうしても濃い色の生地にプリントしたいんだ!という方は<リッチ>をご使用くださいね。それぞれのインクの特長や実際のサンプルはTシャツくんインク特長紹介をご覧ください!撥水生地にプリントできるインクやもこもこ膨らむインクも紹介しています。 まとめ シルクスクリーン印刷で避けて通れない目詰まり問題。目詰まりしやすいインクには他にはないメリットがある!ということですね。みなさんのインク選びにひとつ、参考にしていただけたら嬉しいです!

-

Tシャツくんのスクリーンとフレーム、やっぱり専用品がいいの?代用する際の注意点

Tシャツくんを使ってシルクスクリーンプリントを楽しんでいる人も、あるいはこれから始めてみようと考えている方もいるかもしれません。Tシャツくんは手軽にシルクスクリーンプリントができる便利なアイテムですが、「スクリーンやフレームは代用できないの?」と感じたことはありませんか? 今回はその疑問にお答えします! Tシャツくんスクリーンの代用について まず、Tシャツくんのスクリーンについてです。これは残念ながら代用ができません。その理由は、Tシャツくんのスクリーンが、Tシャツくん本体の露光時間に合わせて特別に作られているからです。 シルクスクリーンプリントは、感光乳剤が塗られたスクリーンに原画を貼り、光を当てることで版を制作します。この際、光の量(露光時間)とスクリーンの感光特性が密接に関係しており、Tシャツくんのスクリーンはこのバランスが最適化されています。 もしTシャツくん専用ではないスクリーンを使ってしまうと、版がうまく感光せず、以下のような問題が起こる可能性があります。 版が抜けない 版がくずれる ・版が抜けない : 版が固まりすぎてしまい版がなかなか抜けない(こすりすぎてピンホールがあく) ・版がくずれる : 版が充分に固まらず、絵柄以外の部分もぼろぼろとくずれる 安定した品質で製版をするには、Tシャツくん専用のスクリーンを使用することが不可欠です。 フレームは代用できる? 木枠を使う際の注意点 次にフレームについてです。こちらは木枠などで代用することは可能ですが、代用する際にはいくつか気をつけるべきポイントがあります。 1.歪み 木枠などで代用する場合はホチキスなどでスクリーンをフレームに固定し、強い力でスクリーンを引っ張りながらフレームに張っていく必要があります。その際、どうしてもスクリーンに歪みが生じる可能性があります。スクリーンが均一に張れていないと、プリントの際デザイン自体の歪みにもつながる他、インクのムラやにじみ、かすれの原因となってしまいます。 2.張りの均一性 スクリーンの張りの強さはプリントのクオリティに直結します。たるみなく均等なテンションでスクリーンを張るのはかなり難しい技術です。スクリーンの張りが弱いとインクのムラやにじみにつながったり、版の目詰まりや、破れなど版自体の耐久性にも関わってきます。 Tシャツくんフレームは実はすごい!? その秘密は「ワンタッチ」 一方で、Tシャツくんのフレームはワンタッチ(ネジを回すだけ)で歪みをなくし、強い張りを出すことができる便利な商品です。この機能のおかげで、誰でも簡単に、均一に強い張りを保った状態でスクリーンをフレームにセットできるため、安定した印刷品質を保つことができます。木枠などの代用品では、この利便性や精度の再現は難しいでしょう。 まとめ:結局、Tシャツくん専用品がいい理由 手軽にシルクスクリーンプリントを楽しめるTシャツくんですが、特にスクリーンに関しては専用品の使用が必須です。フレームは代用可能ではあるものの、安定した印刷品質や作業のしやすさを考慮すると、やはりTシャツくんの専用フレームを使うのがおすすめです。 ・Tシャツくんスクリーン: Tシャツくんの露光時間に最適化されており、代用不可。 ・Tシャツくんフレーム: 木枠などで代用は可能だが、歪みや張りの強さに注意が必要。 Tシャツくんフレームはワンタッチで簡単に張れる優れもの。 手間なく、そして失敗なくTシャツプリントを楽しみたいなら、やはり専用のツールを選ぶのが一番の近道と言えるでしょう。Tシャツくん専用品を使って快適にシルクスクリーンプリントを楽しみましょう!

-

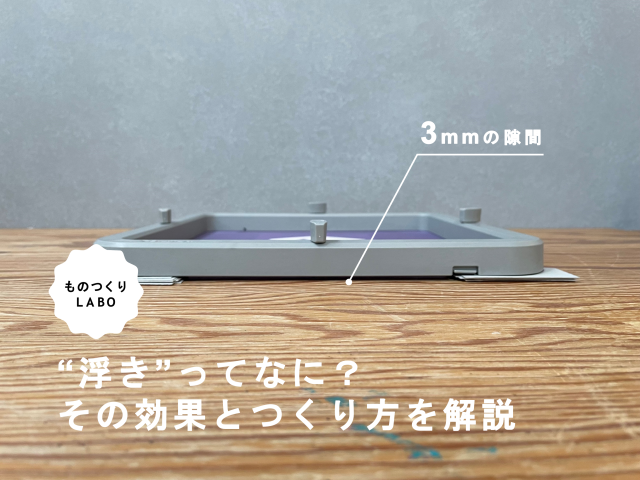

シルクスクリーン 「浮き」は重要!版離れとは?浮かせ方は?

“浮き”とは、印刷したい素材と版の隙間(3mm程度)のこと。 シルクスクリーンにおいて、“浮き”はきれいなプリントには欠かせないポイントです!印刷用語では「クリアランス」と呼ぶことも。今回は、“浮き”の重要性を解説していきます。 ◎目次“浮き”はなぜ必要?版離れが悪いとどうなる?浮かせすぎるのもダメ。3mm程度がベスト!浮きのつくり方 ・基本的な浮きのつくり方 ・フレームよりも小さいものに刷るとき ・フレームの一部が素材から外れるときまとめ “浮き”はなぜ必要? “浮き”があることにより、スキージが通過した後に版が印刷素材から離れ(これを「版離れ」と言います)その反発力でインクを均一に引き上げることにより、美しい印刷面になります。 下の図のように、スキージを押し当てている部分だけが素材に触れている、という状態がベストです。 版離れ 版離れが悪いとどうなる? 「版離れが悪い」というのは、スキージ通過後に版のメッシュが印刷素材に長く張り付いてしまうこと。 版離れが悪い状態 版離れが悪いと、版を持ち上げる際にインクも一緒に剥がしてしまったり、 ズレてダブりや滲みが発生したり、インクが張り付いて印刷物の表面が毛羽立ってしまったり 目づまりしたり…etcさまざまな不具合の原因となります。 版を持ち上げるときに素材が張り付いてしまいました 版に吸い付いて、表面が毛羽立っています 浮かせすぎるのもダメ。3mm程度がベスト。 冒頭で、浮きは3mmとお伝えしました。この距離間もとても大事なポイントです。浮かせれば浮かせるほどいい、というわけではありません。 浮かすぎると反発力が強まり、インクを持ち上げる速度が速くなることで「欠け」の原因になります。 また逆に、必要以上にインクが落ち均一な印刷面にならない可能性があります。 たかが3mm、されど3mm! 浮き5mmのプリント例。インクが必要以上に落ちたことで、細かい線や文字は潰れています。ロゴマークの下も欠けてしまいました。 “浮き”のつくり方 それでは、浮きの作り方を見ていきましょう! 基本の作り方から応用編、印刷素材ごとのケースもご紹介していきます。 ・基本的な“浮き”のつくり方 ① まずは浮き具合をチェック!印刷素材の上にフレームを置いて、確認しましょう。 ② 浮きが足りなければ、フレームの下に厚みのあるものを挟んでフレームの高さを調整 ※ フレームの四隅か、3か所持ち上げると安定しやすいですよ。 ※ 挟むものは厚紙やカードなどなんでもOK。 ③ 3mmの隙間ができ、フレームに傾きがなく、フラットに保たれていれば完成! 厚紙を重ねてフレームの四隅に挟みました。 定規がスッと入る位の隙間が生まれました! また、たくさん印刷する場合はフレーム裏か作業台に貼り付けて固定してしまうのも手! たくさん刷るときは固定するのがラク! ・フレームよりも小さいものに刷るとき 小さい素材に刷る場合など、フレームの全体が素材に乗らないことがあると思います。 このときも考え方は同じです。フレーム下に厚みのあるものを挟んで適度に浮かせましょう。 例)ミニポーチ、小さめサコッシュ、カード、はがき、など 中敷きをセットして凹凸を解消したポーチ。フレームの四隅に厚紙を挟んで、印刷面から3mm浮くように高さを出しました。 フレームの四隅に厚紙を5枚挟みました。 定規がスッと入る位の隙間ができました! おまけの応用編です。箱に刷るときのシチュエーション。 高さ2.5cmの箱 手元にあったコルク素材だけでは足りなかったので、さらに厚紙も追加でして高さを調整。たくさん重ねると不安定になりやすいので、テープで固定するのもいいと思います◎ コースター+厚紙の合わせ技! 定規がスッと入る位の隙間ができました こんな感じで、手元にある道具を使って臨機応変にセッティングしてみてくださいね! ・フレームの一部が素材から外れるとき 印刷したい位置によっては、フレームの一部だけが印刷素材から外れることがあるかと思います。 例)トートバッグの隅、Tシャツの袖、など 素材に乗っている部分、外れた部分、それぞれにちょうどいい高さをつける必要があります。 例えば下の画像のように、トートバッグの右下あたりに印刷したい場合。素材に乗っている部分には厚紙4枚、素材から外れた部分には10枚セットしました! はみ出た部分は、フレームを均等に保ちつつさらに高さを出します。 ちょうどいい隙間ができました 素材の厚みによって必要な高さも異なるので、適宜アレンジしてみてくださいね。 そしてフレームはなるべく平らな状態になるように気を付けましょう! まとめ いかがでしたか? 印刷したいものや位置によって、様々なケースがあるかと思います。 浮きの原理を理解しているだけでいろいろと工夫することができるので、快適にシルクスクリーンを楽しめるはずですよ! HANDoでは、シルクスクリーンを通してものつくりやみなさまの新しい一歩のサポートをしています。 シルクスクリーンのワークショップを運営してみたい!イベントでシルクスクリーンをやってみたい! など、シルクスクリーンにご興味をお持ちでしたら、ぜひ一度HANDoへご相談ください。 シルクスクリーンのお役立ち情報「ものつくりLABO」やイベントレポートも随時更新しています。 >「ものつくりLABO」記事一覧 >イベントレポート一覧 >お問い合わせフォーム