シルクスクリーン 「パネル」と「スプレーのり」の重要性を解説!

シルクスクリーンの道具、「パネル」とその相棒「スプレーのり」!

パネルにスプレーのりを吹きかけて、プリントの中敷きや下敷きとして使用するものです。

無くてもいいんじゃない?と思われそうな一見地味な道具ですが、実は大切な役割を果たしているのです!

今回は、これらの重要性と、パネルのセット方法に工夫が必要なシチュエーションについて解説をしていきます。

◎目次

・パネルとスプレーのりの役割

└ ① 布地などの被印刷物を固定させる

└ ② インクが染みこむのを防ぐ

└ ③ 段差を解消する

・シチュエーション別のパネルセット方法

└ 基本のセット方法

└ 紙

└ ランチバッグ

└ Tシャツの袖

└ Tシャツの首後ろ

→ プリント位置が段差に近いときの裏ワザ

└ フレームより小さい巾着袋

・商品はこちら!

・パネルとスプレーのりの役割

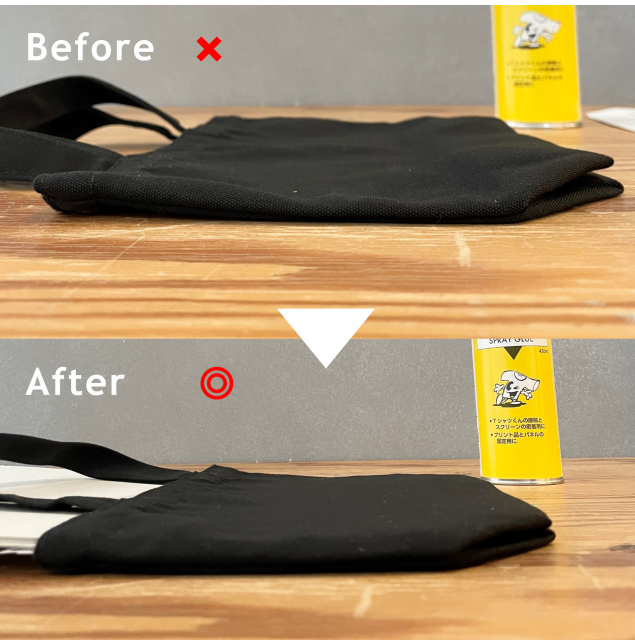

① 布地などの被印刷物を固定させる

のり付きのパネルを敷くことで、印刷物をしっかりと固定させることができます。

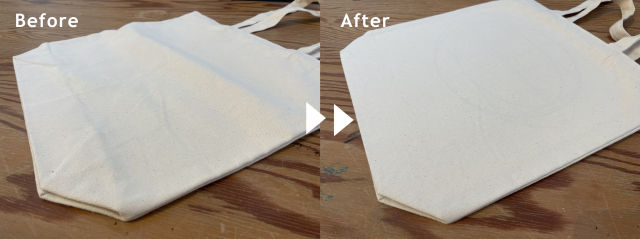

固定せずにプリントすると、スキージの圧力で布地がズレたり、しわの跡が付くことが。

また版を持ち上げる際に布地が張り付いてインクが剥がれてしまうことがあります。

こんな失敗を防ぐためには、パネルだけではなくのりで固定することが大切です!

ちなみにポリエステル100%の生地は、生地自体の伸縮性が高くスキージの圧力で伸びやすい上に

のりが剝がれやすいので、しっかりめにのりを吹きかけることをオススメします。

② インクが染みこむのを防ぐ

薄手の生地は、パネルを入れずにプリントすると、反対側にまでインクが染みてしまうことが。

せっかくきれいにプリントできても、裏に染みていたらショックですよね(泣)

パネルには染みを防ぐ「下敷き」的な効果もあるのです!

③ 段差を解消する

マチなどの段差を解消し、プリント面をフラットにする役割もあります。

シルクスクリーンでは、プリント面がフラットであること、かつ被印刷物と版が平行であることが大切です。

・シチュエーション別のパネルセット方法

基本のセット方法

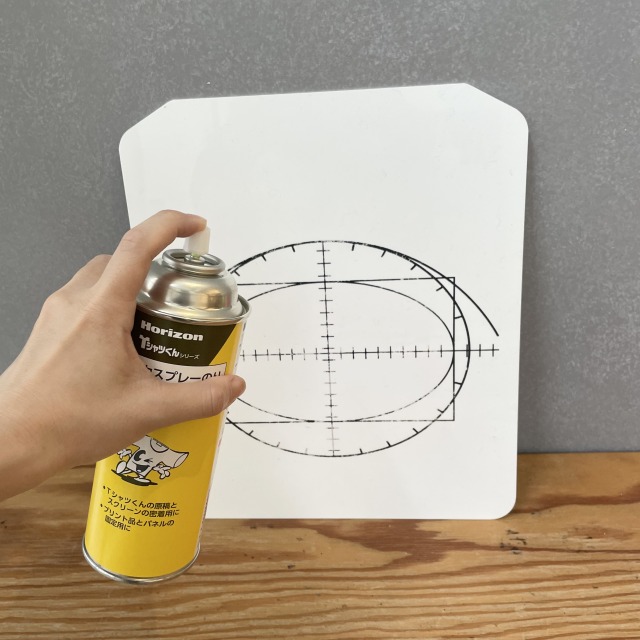

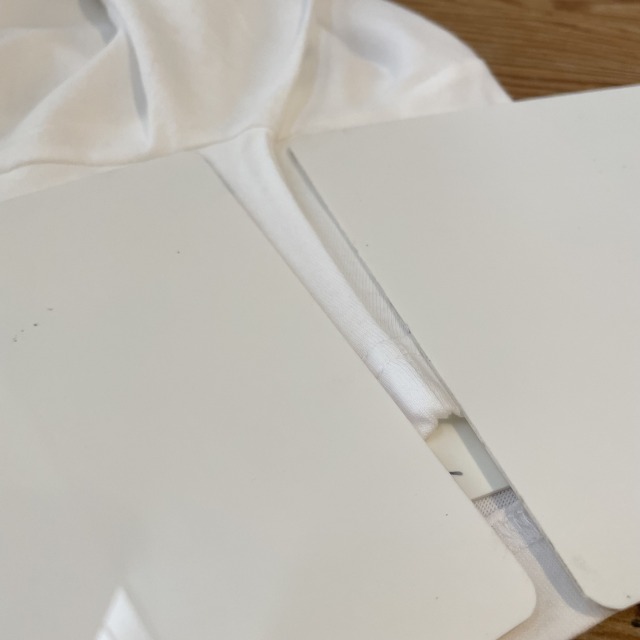

図案サイズ、素材に合ったサイズのパネルを用意し、表面に軽くスプレーのりを吹きかけます。

※作業台や壁にかかるとベタベタします。気になる方は新聞紙などを敷いてからスプレーしてください。

プリントしたい位置にパネルを直に敷き、しっかりと密着させます。

これで完成です!

Tシャツ、マチが無いトートバッグなど、フレームよりも大きく段差がないものに刷る場合は

この基本セット方法でOK。

紙

パネルに直接貼り付けてしまうと、紙が剥がしづらく、剥がす際に角がダメージを与えるリスクが…。

紙の場合は、厚紙をパネルとして代用するのがオススメです。

厚紙に軽~くスプレーのりを吹きかけて、紙を置いてプリントしましょう!

ランチバッグ

マチの存在感が大きいもの代表格(!?)、ランチバッグ。

パネル一枚では凹みが解消しきれないんですよね…!

少し工夫をして、フラット面をつくりましょう!

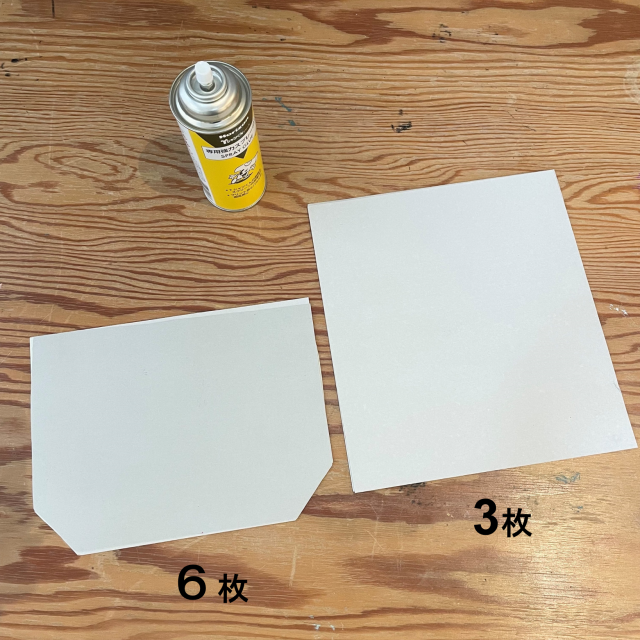

底の型に合わせて切った厚紙を6枚と、マチの段差を相殺するための厚紙を3枚用意しました。

マチの段差を埋めるように、厚紙を重ねてバッグにイン!

段差が消えプリント面がフラットになり、刷りやすくなりました◎

Tシャツの袖

袖の幅に合ったパネルを用意しましょう。

今回は「布用パネル(Tシャツくん・ガリ版兼用)」を使いました。

ここで気を付けてほしいことが!

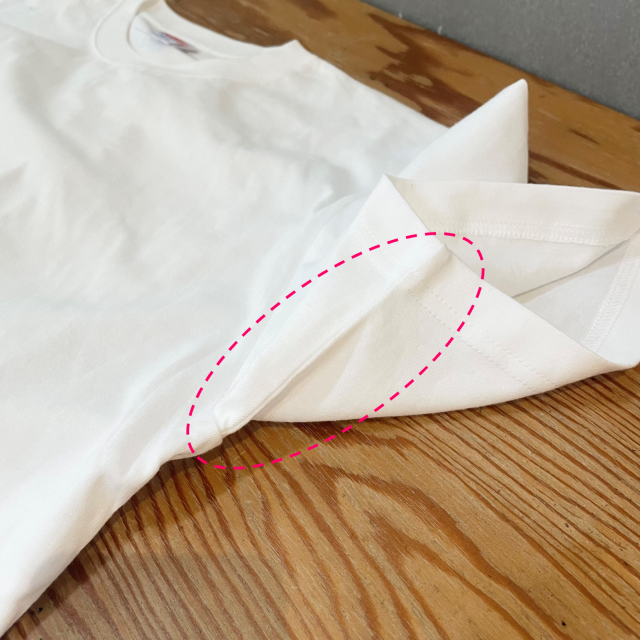

Tシャツの袖の裏には、縫い目があることが多いと思います。

パネルを1枚入れるだけだと、縫い目が当たる中央部分が盛り上がって、その両サイドが凹んでいる、という状態。触るとよくわかりますよ。

そこで、縫い目を両側から挟むようにパネルをセットしてみました!

計3枚のパネルを使用

これで、しっかりと平坦な面が作れました◎一見まっすぐでも触ってみると斜めになっている。。。

ということはよくあるので、プリント前には触ってチェックしてみてくださいね。

Tシャツの首後ろ

ラベルを外に逃がして、首元の位置にパネルを入れます。

これでOKと思いきや、触ってみると表側の首元が開いているところが凹んで、斜めになっています。

これを解消するために、凹んでいるところに「シリコンパッド」を当てて高さを出しました!

シリコンパットを当てて高さを出します

< プリント位置が段差に近いときの裏ワザ>

ここでひとつ、裏ワザをご紹介。

Tシャツの首後ろのように〈 プリント位置近くに段差がある〉ときは

製版時に図案の配置を工夫するのがオススメ!

版の中央に図案を配置していると、どうしてもフレームが首元の段差に当たってしまいますよね。

しかもフレームの一部がTシャツからはみ出てるので手元も不安定になります。

こういうときは、製版の際にあらかじめプリントのシミュレーションをして

図案の配置を工夫してみましょう!

今回のケースでは、図案を上の方に配置して製版すると、リブの段差を避けることができ

フレーム全体がTシャツの上に収まるのでだいぶ刷りやすくなります◎

刷る位置が決まっているときは、あらかじめプリント時のシミュレーションをして製版の配置を組んでみてくださいね!

フレームより小さい巾着袋

小さな巾着袋は、紐を通す部分にフレームが当たってしまうので難しいですよね。

紐に当たり斜めになってしまいます…

そこで、紐部分を逃がすように巾着袋の下に「シリコンパッド」をカットして、4層にして敷いてみました!

巾着の中にも厚紙を入れて、完成。

作業台が安定していれば、台の外に逃がしてしまうのもいいかもしれません。

※ただしスキージの力を入れたときに安定しない環境では、危ないので避けてください。

チャック付きのポーチなども同じ方法が応用できます。

また、小さめの巾着やポーチのように、フレームよりも小さく段差があるアイテムの場合は

「Tシャツの首元」でご紹介した裏ワザと同様、製版時に図案の配置を工夫するのもオススメですよ!

・商品はこちら!

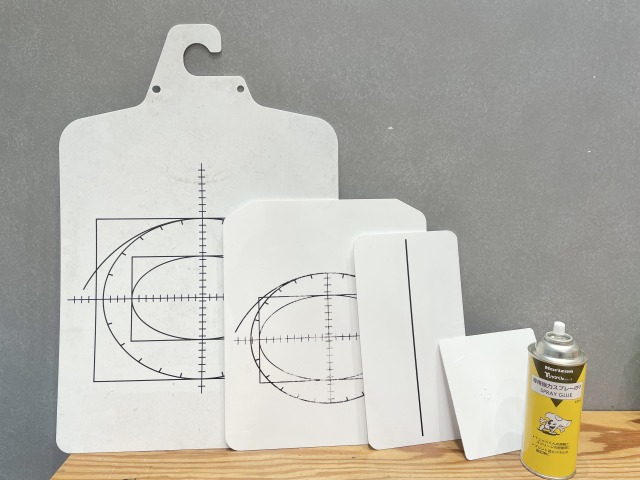

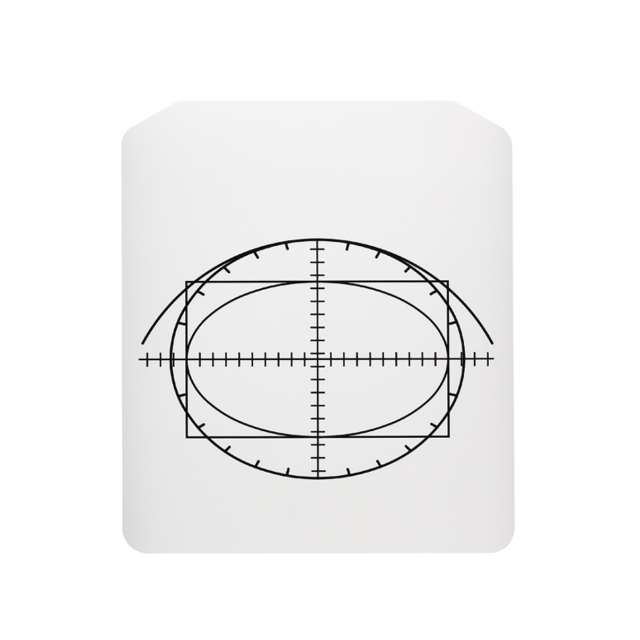

【 多色ハンガーパネルLL 5枚入/25枚入 】

Tシャツくんワイド印刷機用パネル。

印刷位置の目安となるスケールが印刷されています。

ハンガータイプなので、そのまま吊り下げての自然乾燥が可能です。

ワイド印刷機をお持ちでない場合も、Tシャツの多枚数印刷の際に便利です。

【 Tシャツくんプリントパネル(3枚入)】

印刷位置の目安となるスケールが印刷されたTシャツくん用印刷パネルです。

大きめサイズのトートバッグなどにも使用できます。

【 Tシャツくん ワンポイントパネル 】

シャツの袖など、狭い箇所に使えるプリント用パネルです。

小回りの利くサイズなので、細身のポーチや巾着袋にも使えます。

【 布用パネル(Tシャツくん・ガリ版兼用)】

シルクスクリーン印刷、ガリ版印刷をする際に使用するプリントパネル。

Tシャツくんジュニアに付属しているパネルと同じサイズです。

小回りの利くサイズなので、Tシャツの袖、小さい巾着袋、ワンポイントにマルチに使えます。

【 シリコンパッド A3 】

昇華プリントの際に密着度を高めるためのアイテムですがシルクスクリーンのマットとしても代用可能。

厚みがあるので、段差がおおきいときの高さ出しにも。

カッター等で容易にカットできます。

【 Tシャツくん スプレーのり 80ml / 430ml 】

製版時の原稿用紙の貼り付けや、布地などをパネルに固定するときなどに使用します。

大容量用の430mlと、コンパクトな80mlの2種類をラインナップ。

HANDoでは、シルクスクリーンを通してものつくりやみなさまの新しい一歩のサポートをしています。

シルクスクリーンのワークショップを運営してみたい!

イベントでシルクスクリーンをやってみたい!

など、シルクスクリーンにご興味をお持ちでしたら、ぜひ一度HANDoへご相談ください。

シルクスクリーンのお役立ち情報「ものつくりLABO」やイベントレポートも随時更新しています。

おすすめ記事

labo-

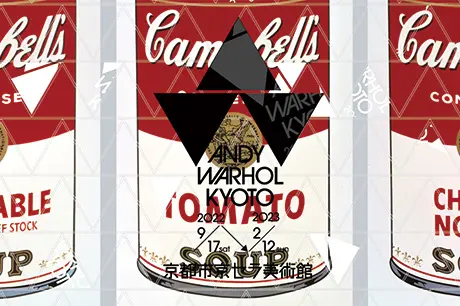

アンディ・ウォーホル展in京都 シルクスクリーンのアート作品を訪ねて|HANDo KYOTOもご紹介!

暑さが落ち着き涼しくなってくると…芸術の秋到来! 以前の記事でシルクスクリーンのアート作品として紹介したアーティスト、アンディ・ウォーホル。9月から彼の大回顧展「アンディ・ウォーホル・キョウト / ANDY WARHOL KYOTO」が京都で開催されているということで調べてみました! ▼ 以前の記事はこちら https://www.hando-horizon.com/labo/5391 シルクスクリーンのアート作品 有名作家の紹介も ● アンディ・ウォーホル展のポイント アンディ・ウォーホル・キョウト / ANDY WARHOL KYOTO公式HPより引用 ・初期から晩年に渡る作品を包括的に見ることのできる大回顧展・日本初!アメリカ・ピッツバーグのアンディ・ウォーホル美術館の所蔵作品のみで構成・日本初公開の作品が100点以上! 《三つのマリリン》 1962年 《最後の晩餐》 1986年 etc.・1956年若きウォーホルが旅行で訪れた京都ゆかりのスケッチも展示・日本では2014年(東京)以来のウォーホル展 アンディ・ウォーホル展の情報は以下の公式HPからご覧ください。 公式HPはコンテンツも充実。アート・音楽など様々な分野の人たちの対談動画等、多角的にこの展示会を楽しむ事ができますよ! アンディ・ウォーホル・キョウト / ANDY WARHOL KYOTO 会期: 2022年9月17日(土)~ 2023年2月12日(日) 会場: 京都市京セラ美術館 新館「東山キューブ」(京都市左京区岡崎円勝寺町124) 開館時間:10:00~18:00 (入場は閉館の30分前) 休館日: 月曜日(但し祝日の場合は開館)、年末年始 主催: 京都市、アンディ・ウォーホル美術館、ソニー・ミュージックエンタテインメント、MBSテレビ、産経新聞社、京都新聞、WOWOW、FM802/FM COCOLO (公式HPより) ● アンディ・ウォーホルとは アンディ・ウォーホルhttps://www.hando-horizon.com/archives/5391 展示会をより楽しむために、簡単ですが事前情報を仕入れておきましょう。 「ポップアートの旗手」と言われたアンディ・ウォーホルの作品は、音楽のジャケットやTシャツ、身近な雑貨等にも利用されています。そのポップな絵のインパクトが強く残りがちですが、アンディ・ウォーホル自身の生涯もまたドラマチックで興味深いです。 ● 作品の特徴 商業的・大衆的なモチーフが多く1950-60年代アメリカの大量生産・大量消費の時代の光と影を表現。シルクスクリーンを用いて作品を大量生産し、これまでの「アート作品とは1点もの」という概念を変えました。 アートだけではなく音楽・ファッション・マスメディアなど色々なジャンルに影響を与えています。 アンディ・ウォーホルの作品https://www.hando-horizon.com/archives/5391 ● 生涯 チェコスロバキア出身の両親の元、アメリカ・ピッツバーグで育ちました。幼少期は色素欠乏症で虚弱体質。そのため学校にも馴染めず、家で映画スターなどの絵をよく描いていました。 大学卒業後は商業デザイナーとして20代から活躍。30代からアート作品を手がけるようになり、「ファクトリー」と呼ばれたアトリエ兼サロンで制作。毎日のようにパーティを行っていたと言われています。絵以外にもフィルム作品を60作以上手掛けており、いくつかは発表されましたがその多くは公開されていません。 1960年代に一躍時の人となり大成功をおさめたウォーホルですがスキャンダルも多く、華やかな生活ながらも孤独を感じていたという記録があります。 晩年はこれまでの大衆的なモチーフとは反対に、キリスト教にちなんだ作品が多くなっています。 ● アンディ・ウォーホルに関連した映画 彼自身の生涯に興味のある方はこちらもどうぞ。 『アンディ・ウォーホルを撃った女 / I Shot Andy Warhol』1995年 『Andy Warhol: A Documentary Film Pt1』2006 『ファクトリー・ガール』2007年 作品をそのまま見に行くのもいいですが、作品が生まれた背景を知るとより理解が深まり俄然興味が湧いてきますね。 ウォーホル展が楽しみです!そうだ 京都、行こう! ● シルクスクリーン体験ができる!HANDo KYOTOのご紹介 シルクスクリーン体験ができる!StandOut KYOTO外観https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000099826.html ウォーホル作品の手法で多く使われているシルクスクリーンを自分でも体験してみるのはいかがですか? HANDo KYOTOは京都市南区にあるスカッシュとものつくり施設「StandOut KYOTO」内にて今年5月にオープンしたシルクスクリーン工房です。 不定期でワークショップ等も開催しているのでお気軽にのぞいてみてくださいね! アンディ・ウォーホル展に行く前に体験するもよし、行った後に余韻に浸るのもよし。 この秋冬はぜひシルクスクリーンに触れてみましょう! HANDo KYOTO ご予約や施設の最新の情報は以下よりご確認ください。 StandOut KYOTO 公式HP https://lit.link/standout ・場所 StandOut KYOTO 京都市南区久世東土川町243-2 ・アクセス 【バス】バス停「東土川橋」から徒歩1 分、バス停「久世大藪町」から徒歩5 分 【電車】JR 向日町駅より徒歩約20 分 【車】京都駅より20 分 【参考サイト】アンディ・ウォーホル・キョウト / ANDY WARHOL KYOTO 公式HP ウィキペディアhttps://ja.m.wikipedia.org/wiki/アンディ・ウォーホル

-

シルクスクリーンの「目詰まり」問題。目詰まりを除去するには?目詰まりさせない方法は?

Tシャツくん シルクスクリーン 目詰まりを除去するには?目詰まりさせない方法は? シルクスクリーン、とくに水性インクでのプリントで気になるのがスクリーンの「目詰まり」。目詰まりを除去したいんだけどどうすれば良いの?そもそも目詰まりさせない方法はないの?などなど、今回は「目詰まり」問題についてお話したいと思います! 目次「目詰まり」って何?そもそも…スクリーンを目詰まりさせないためには? ①エアコンの風向きに注意する ②インクの種類を変えてみる ③こまめにスクリーンの裏を掃除する ④下準備をしっかりする ⑤目づまり防止バインダーを使う ⑥かすれも味!なデザインにするもし…目詰まりしてしまったらどうする? ①版の掃除をする ②目づまり除去液を使うまとめ 「目詰まり」って何? シルクスクリーンプリントで言う「目詰まり」とは、スクリーンの網目に残ったインクが乾燥し、メッシュを詰まらせてしまうこと。1枚目・2枚目は綺麗にプリントできたのになんだかだんだんかすれてきた…、2枚目のプリントまでかなり時間が空いてしまい絵柄がかすれた…というのはこの「目詰まり」が原因! スクリーンは網戸のようにメッシュになっているので、ここにインクが残ったまま乾燥すると、網目が詰まってインクが通らなくなってしまうのです。 そもそも…スクリーンを目詰まりさせないためには? ①エアコンの風向きに注意する シルクスクリーン エアコンの風向きによるスクリーンの乾燥に注意 エアコンの風は乾燥による目詰まりの大敵!印刷するところに風が直撃するような場合は、風向きを一度調整してみてください。空間自体が乾燥していない状態が望ましいので、冷房・暖房を切ってしまうのが一番ですが夏は暑いし冬は寒い…と体調を崩しかねないので、適宜調整してくださいね。加湿器などを活用するのもおすすめです! ②インクの種類を変えてみる Tシャツくん 水性 シルクスクリーン インク 一口に水性インクと言っても様々な種類があります。Tシャツくんの水性インクシリーズで一番目詰まりを起こしにくいインクは「ソフト」です。次に目詰まりしにくいのが「プレーン」。「リッチ」はこってりとしているので目詰まりを起こしやすいですが、その分黒や赤などの濃色生地にもはっきりと発色します。 濃色生地に印刷したい!という方以外は「ソフト」や「プレーン」を選ぶことをおすすめします◎ シルクスクリーンインク「ソフト」はこちらシルクスクリーンインク「プレーン」はこちら ③こまめにスクリーンの裏を掃除する シルクスクリーン 裏面の掃除で目詰まりを除去 目詰まりを防ぐために、こまめに版の裏面を掃除するというのも良い方法です。数枚印刷してかすれてきたな…というタイミングでも良いですし、○枚印刷したら掃除する!と決めてしまうのもOK。インクが乾く前であれば、版の裏面を濡らしたティッシュや布で拭き、乾拭きをすれば目詰まりも解消しますよ。 Tシャツくんの正しいお手入れ方法は動画の後半でも説明しています! https://www.youtube.com/watch?v=E4g2VieB8fo&t=140s Tシャツくんミドルの使い方 ④下準備をしっかりする シルクスクリーン 下準備 パネルにスプレーのりを吹き付けTシャツにセット 目詰まりには乾燥が敵なので、裏を返せば乾燥する前にささーっと手早く印刷してしまえばOK。印刷する枚数分Tシャツにパネルをセットしておく、など「刷る」作業を連続してできるように下準備はしっかりしておきましょう。 ⑤目づまり防止バインダーを使う Tシャツくん 目づまり防止バインダー ②でお話した通り、目詰まりを起こしやすい「リッチ」は別売りの「目づまり防止バインダー」を混ぜるのもおすすめ。これを混ぜることによって「プレーン」に近づいてくれるので目詰まりの速度を遅らせることができます。ただし、入れすぎると濃色生地に発色しにくくなってしまうので注意! 「目づまり防止バインダー」はこちら ⑥かすれも味!なデザインにする Tシャツくん シルクスクリーン 紙へのプリント 手描き風の文字やイラストなど、あえてかすれた感じのデザインにしてしまうのもアリです。手作りの良さが伝わるかも? もし…目詰まりしてしまったらどうする? ①版の掃除をする シルクスクリーン 裏面の掃除で目詰まりを除去 絵柄がかすれてきたな…と気づいてすぐであればまだまだ問題なし。先程お話したスクリーンの裏面の掃除を行いましょう。 実際のお掃除方法は動画の後半をチェック! https://www.youtube.com/watch?v=E4g2VieB8fo&t=140s Tシャツくんミドルの使い方 ②目づまり除去液を使う Tシャツくん 目づまり除去液 一部分の目詰まりであれば「目づまり除去液」も効果的。目詰まりが気になる部分にスプレーをして、インクがやわらかく溶けたらそっと拭き取るだけ。部分的な目詰まりには効果的ですが、何度も使用したり、広範囲に使用するとスクリーンが傷むので注意が必要です。あくまでも線の一部が目詰まりした、など数センチ以内の目詰まりに使用しましょう。 「目づまり除去液」はこちら ①、②でも解決しない目詰まりの場合は版を作り直すのがベター。数枚で作り直し、となってしまうのはもったいないので、目詰まりさせないためにでお伝えした6つをぜひ試してみてくださいね! まとめ 今回はシルクスクリーンの大敵「目詰まり」についてお話しました。 デザインのかすれ、目詰まりに悩んでいたという方はぜひ一度お試しください!

-

Tシャツくん 発泡インクを使ってハロウィンのグッズ作りに挑戦!

発泡インクを使ったオリジナルグッズ作例 10月になり、ハロウィンが近づいてきましたね。ハロウィングッズや衣装は、市販で手軽に購入することができますが、個性を際立たせたいなら手作りがおすすめ!そこで注目なのが、熱を加えるともこもこ膨らむ“Tシャツくん 発泡インク”。この記事では、発泡インクの特徴や使い方、発泡インクを使って作るハロウィングッズを紹介します。もこもこ膨らむインクなので、子どもと一緒に作れば大喜びしそう!ぜひ、この記事を参考に、発泡インクを使ってハロウィングッズを作ってみてくださいね。 目次1)シルクスクリーン印刷の発泡インクとは?2)発泡インクの使い方とポイント3)発泡インクでハロウィングッズを作ってみよう!4)まとめ 1)シルクスクリーン印刷の発泡インクとは? 弊社Horizon製のTシャツくん 発泡インクは、熱を加えるともこもこ膨らむインクです。スチームアイロンで熱を加えると、インクに含まれた発泡カプセルが膨張して、デザインがぷっくり膨らみます。インクだけだと平面なデザインですが、発泡インクを使えば立体的になり、個性的なアイテムを作ることができるので「通常のプリントだけだと物足りない!」という方におすすめのインクです。 カラーは白、黄色、オレンジ、赤、青、コン、緑、黒の全8色。ハロウィンに合ったカラーを使って、オリジナルグッズや仮装衣装にデザインを施してみませんか? Tシャツくん発泡インクは全8色のラインナップ HANDo WEBSHOP(以下同)では、「Tシャツくん 発泡インク」を取り扱っています。「手軽に始めてみたい!」という方はぜひ、以下のリンクをご確認ください。 https://www.webshop.hando-horizon.com/SHOP/101105200.html 2)発泡インクの使い方とポイント 発泡インクの使い方とポイントを以下の4つの手順でご紹介します。 1.【印刷するものを準備】生地の下にスプレーのりを吹きかけた台紙やパネルを敷く 2.【製版】スクリーンは少し粗めの80メッシュを使う 3.【印刷】インクはよくかき混ぜてから使う 4.【発泡】生地の裏からスチームアイロンをかける 1.【印刷するものを準備】生地の下にスプレーのりを吹きかけた台紙やパネルを敷く ポイント① スプレーのりを吹きかけた台紙を敷きます まずは印刷したいアイテムを準備しましょう。このとき、印刷時に生地がズレたりよれたりしないよう、生地の下に台紙やパネルを敷きます。あらかじめスプレーのりを吹きかけて、生地を密着させ動かないようにしておくのがおすすめです。スプレーのりをかけないと、印刷後に版をもちあげた際にスクリーンに生地が張り付き、生地が毛羽立つ原因となります。 2.【製版】スクリーンは少し粗めの80メッシュを使う ポイント② スクリーンは80メッシュを使用 次におばけやかぼちゃなどのデザインを製版します。ポイントは、Tシャツくんの標準スクリーンで使用する120メッシュを使用するのではなく、少し目の粗い80メッシュを使うこと!網目が大きくなるほどインクが多く通るため、膨らみが増し、インパクトのある仕上がりになります! 3.【印刷】インクはよくかき混ぜてから使う ポイント③ インクはよくかき混ぜる 次に、印刷する位置を決め、製版したスクリーンにインクを乗せます。その際に、ヘラを使ってボトルの底からインクをよくかき混ぜることが、しっかりと発泡させるポイント。かき混ぜることで、インクに含まれている発泡剤が全体に行きわたります。 印刷する位置を決めたらインクをのせて、いざ! 版をゆっくり持ち上げましょう! なお、発泡インクは乾きやすいので、目づまりさせないために、作業を中断するときや時間を空けるとき、印刷がおわったときには版を掃除してくださいね。 版の掃除の仕方は、こちらのYouTubeの後半でもご紹介しています。 https://www.youtube.com/watch?v=E4g2VieB8fo Tシャツくん〈ミドル〉の使い方 シルクスクリーン また、目詰まりをしてしまった時の対処法はこちらの記事でご紹介しています。 シルクスクリーンの「目詰まり」問題。目詰まりを除去するには?目詰まりさせない方法は? 4.【発泡】生地の裏からスチームアイロンをかける 印刷面がしっかりと乾いたら、生地の裏からスチームアイロンで熱を加えます。生地の厚みや織り方にもよりますが、150度でおよそ30秒ほど熱を加えれば、生地に乗せたインクがぷっくりと膨らみます。ポイントはアイロンをぎゅっと押し付けすぎないこと。スチームをしゅーっと当てるように、少し隙間を開けながら温めたり、優しくアイロンで押さえたり、など膨らみ具合を見ながら作業をしましょう。 加熱すると、インクを乗せた部分がこのように膨らみます。 アイロンをあてる前と後を並べて比較すると、こんな感じ! 以下の記事では、Tシャツくん 発泡インクを使って、靴下の滑り止めを作った記事が紹介されています。作り方の工程も載っているので、参考としてご覧ください。可愛くて実用的!~シルクスクリーン印刷の発泡インクで靴下の滑り止めを刷ってみよう!~おぎこラボ 3)Tシャツくん 発泡インクでハロウィングッズを作ってみよう! Tシャツくん 発泡インクを使って、おばけやちょっぴり怖いイラストを描いた、インパクトのあるハロウィングッズを作ってみませんか? ハロウィンならではのデザインで印刷をたのしみましょう! ● Tシャツ 真っ黒い無地のTシャツに真っ白いおばけをデザインしたり、オレンジのTシャツに黒猫やドクロを描いたり、Tシャツならキャンパスに絵を描くように、楽しんでデザインすることができそう。 ● 大きめのスタイ 食事をする際につける大きめのスタイに、▲の目と鼻、口をプリントするだけでも、ハロウィン気分を楽しみながら食事ができそうですね。 ● お菓子を入れる小さなバッグや巾着 子どもが仮装してお菓子をもらいに行く際に持つ、お菓子を入れるバッグを布製の無地にすれば、プリントすることができます。大人なら、黒や白の生地に赤い血のりのようなデザインを施した巾着を制作し、そこにお菓子を詰め込んでプレゼントするのも面白そうです。 このほか、ワンピースやスカート、マント、帽子などにデザインをして、お友達と一緒に仮装してみるのも良いですね。思い出に残るハロウィンになりそうです。 3)まとめ この記事では、「ハロウィンでインパクトのあるグッズを作りたい!」というあなたに向けて、Tシャツ 発泡インクの特徴や使い方をご紹介しました。生地に乗せて熱を加えるだけで、ぷっくり膨らんだデザインが作れるので、アクセントのあるメリハリが効いたデザインにできます。 今回はハロウィングッズについてご紹介しましたが、このほか、クリスマスなどのさまざまなイベントでも活用できるので、ぜひ発泡インクでオリジナルデザイングッズを作ってみてくださいね!

-

Tシャツくんのスクリーンとフレーム、やっぱり専用品がいいの?代用する際の注意点

Tシャツくんを使ってシルクスクリーンプリントを楽しんでいる人も、あるいはこれから始めてみようと考えている方もいるかもしれません。Tシャツくんは手軽にシルクスクリーンプリントができる便利なアイテムですが、「スクリーンやフレームは代用できないの?」と感じたことはありませんか? 今回はその疑問にお答えします! Tシャツくんスクリーンの代用について まず、Tシャツくんのスクリーンについてです。これは残念ながら代用ができません。その理由は、Tシャツくんのスクリーンが、Tシャツくん本体の露光時間に合わせて特別に作られているからです。 シルクスクリーンプリントは、感光乳剤が塗られたスクリーンに原画を貼り、光を当てることで版を制作します。この際、光の量(露光時間)とスクリーンの感光特性が密接に関係しており、Tシャツくんのスクリーンはこのバランスが最適化されています。 もしTシャツくん専用ではないスクリーンを使ってしまうと、版がうまく感光せず、以下のような問題が起こる可能性があります。 版が抜けない 版がくずれる ・版が抜けない : 版が固まりすぎてしまい版がなかなか抜けない(こすりすぎてピンホールがあく) ・版がくずれる : 版が充分に固まらず、絵柄以外の部分もぼろぼろとくずれる 安定した品質で製版をするには、Tシャツくん専用のスクリーンを使用することが不可欠です。 フレームは代用できる? 木枠を使う際の注意点 次にフレームについてです。こちらは木枠などで代用することは可能ですが、代用する際にはいくつか気をつけるべきポイントがあります。 1.歪み 木枠などで代用する場合はホチキスなどでスクリーンをフレームに固定し、強い力でスクリーンを引っ張りながらフレームに張っていく必要があります。その際、どうしてもスクリーンに歪みが生じる可能性があります。スクリーンが均一に張れていないと、プリントの際デザイン自体の歪みにもつながる他、インクのムラやにじみ、かすれの原因となってしまいます。 2.張りの均一性 スクリーンの張りの強さはプリントのクオリティに直結します。たるみなく均等なテンションでスクリーンを張るのはかなり難しい技術です。スクリーンの張りが弱いとインクのムラやにじみにつながったり、版の目詰まりや、破れなど版自体の耐久性にも関わってきます。 Tシャツくんフレームは実はすごい!? その秘密は「ワンタッチ」 一方で、Tシャツくんのフレームはワンタッチ(ネジを回すだけ)で歪みをなくし、強い張りを出すことができる便利な商品です。この機能のおかげで、誰でも簡単に、均一に強い張りを保った状態でスクリーンをフレームにセットできるため、安定した印刷品質を保つことができます。木枠などの代用品では、この利便性や精度の再現は難しいでしょう。 まとめ:結局、Tシャツくん専用品がいい理由 手軽にシルクスクリーンプリントを楽しめるTシャツくんですが、特にスクリーンに関しては専用品の使用が必須です。フレームは代用可能ではあるものの、安定した印刷品質や作業のしやすさを考慮すると、やはりTシャツくんの専用フレームを使うのがおすすめです。 ・Tシャツくんスクリーン: Tシャツくんの露光時間に最適化されており、代用不可。 ・Tシャツくんフレーム: 木枠などで代用は可能だが、歪みや張りの強さに注意が必要。 Tシャツくんフレームはワンタッチで簡単に張れる優れもの。 手間なく、そして失敗なくTシャツプリントを楽しみたいなら、やはり専用のツールを選ぶのが一番の近道と言えるでしょう。Tシャツくん専用品を使って快適にシルクスクリーンプリントを楽しみましょう!